具体描述

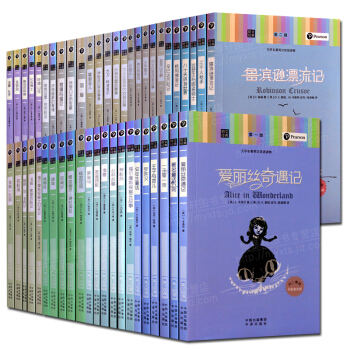

●《牛津英汉双语读物入门级(中)》

●《牛津英汉双语读物入门级(下)》

●《牛津英汉双语读物1级(上) 》

●《牛津英汉双语读物1级(中) 》

●《牛津英汉双语读物1级(下) 》

●《牛津英汉双语读物2级(上) 》

●《牛津英汉双语读物2级(中) 》

●《牛津英汉双语读物2级(下) 》

●《牛津英汉双语读物3级(上) 》

●《牛津英汉双语读物3级(下) 》

●《牛津英汉双语读物4级(上)》

●《牛津英汉双语读物4级(下)》

●《牛津英汉双语读物5级 》

●《牛津英汉双语读物6级 》

内容简介

“书虫”系列是外研社和牛津大学出版社联合为中国英语学习者奉献的一大精品,丛书为世界很好文学名著的英文简写本或原创作品,具有提高读者英文水平和陶冶情操的双重作用。本丛书自问世以来深受广大学生、英语学习者的喜爱,连续多年畅销不衰。此套装包含了书虫系列的所有读本。 (英)伯罗斯(Phillip Burrows),(英)埃斯科特(John Escott),(英)博德(Rosemary Border) 等 著;(英)海因(David Hine),(英)伊拉斯谟(John Erasmus),(英)文森特(Matt Vincent) 等 绘;高璇,文雪琴,赵路路 等 译 著作 海海伦·布鲁是牛津书虫系列的撰稿作家,为书虫编写过多个故事,其中她所著的《雾都疑案》成为了一本畅销书。约翰·埃斯科特为各年龄段的读者写过许多读物,尤其擅长创作侦探和悬疑类故事。他出生于英格兰西部,现在南海岸居住。在写作之余,他喜欢逛二手书店,看好莱坞老电影,在空旷的海滩上散步。他创作了大量书虫·牛津英汉双语读物,还创作了书虫(美绘光盘版)中的《漂亮女孩》、《谜图》等故事,并改写了《威廉·退尔》及《白牙》。

里斯蒂娜·林多普出生在新西兰。在英国定居前,曾在法国和西班牙教授英语。她为书虫系列创作了多本图书,其中包括《萨利的手机》、《红玫瑰之恋》及《红发姑娘》等。

用户评价

《百年孤独》的阅读过程,对我来说与其说是阅读,不如说是一场穿越时空的家族史诗沉浸体验。 马尔克斯的“魔幻现实主义”简直是文字的炼金术,他能将最离奇的事件,比如飞天、比如持续四年的大雨,用一种极为平静、近乎新闻报道式的口吻讲述出来,使得这种魔幻成为了哥伦比亚马孔多小镇生活中不可分割的一部分。 叙事的宏大和细节的精致形成了强烈的对比。 你一会儿还在为奥雷里亚诺·布恩迪亚上校发动的三十二次内战和最终的败北而唏嘘不已,一会儿又被阿卡迪奥为爱殉情、被雨水淹没的细节所打动。 这本书最大的挑战和魅力在于它庞大的人物谱系——那么多重名的“奥雷里亚诺”和“阿卡迪奥”,初读时需要不停翻回前文核对,但这恰恰是作者的用意所在:时间的循环往复,家族命运的不断重演,孤独是刻在布恩迪亚家族基因里的诅咒。 读完之后,你获得的不仅仅是一个故事,而是一种对时间、记忆和宿命的深刻理解。 那种宿命感带着一种史诗般的悲凉,让人不禁感叹,在时代的洪流和家族的桎梏面前,个体究竟能有多少自由?

评分翻开这套《哈利·波特与魔法石》,立刻就被那种扑面而来的英伦魔法气息牢牢抓住了。 J.K. 罗琳的文字功力着实了得,她没有急于展示宏大的魔法世界观,而是选择了一个极其贴近人性的起点——一个寄居在楼梯底下的可怜男孩。 尤其是对德思礼一家刻薄与麻木的描绘,那种日常的、令人窒息的压抑感,让作为读者的我,在尚未进入霍格沃茨之前,就已经对哈利的遭遇感同身受,心中涌起一股强烈的期待:他到底什么时候才能逃离这一切? 故事的节奏控制得非常精妙,从收到猫头鹰送来的信件,到海格带着哈利闯入对角巷,每一步的过渡都自然得如同呼吸一般。 街景的描绘,比如古灵阁的神秘、奥利凡德魔杖店里那支“选择巫师”的魔杖,简直是栩栩如生。 我仿佛能闻到黄油啤酒的甜腻香气,能听到古老石墙上传来的低语。 而当哈利第一次握住自己的魔杖时,那种电流穿过身体的震撼感,作为读者,我都替他感到激动。 这本书的魅力就在于,它没有把读者当成旁观者,而是拉着我们一起登上了九又四分之三站台,一起经历了从一个“麻瓜世界”的局外人,到魔法世界新生的转变。 这种代入感,是很多奇幻小说难以企及的高度。 读完第一部,对后续魔法世界的探索充满了无法抑制的好奇心,绝对是一次酣畅淋漓的阅读体验。

评分我近期读的这本关于古代中国园林艺术的专著,简直是为我打开了一扇通往文人心灵世界的窗户。 这本书的作者显然不是一个简单的园林史学家,他更像一位深入骨髓的文化评论家。 他没有堆砌枯燥的建筑年代和材料清单,而是着重探讨了“虽由人作,宛自天开”的核心哲学。 读到关于苏州园林中“借景”手法的分析时,我简直茅塞顿开。 比如,如何通过一扇漏窗,将远处的山峦、邻家的竹影,纳入自家一方天地,从而打破空间的局限,达到“咫尺之内再造乾坤”的境界。 书中对叠山理水的阐述尤其精彩,它将太湖石的嶙峋曲折上升到了哲学层面——这是一种对自然不完美性的欣赏,一种对时间雕琢痕迹的膜拜。 而对亭、台、轩、榭的功用分析,也绝非简单的功能说明,而是结合了诗词唱和、雅集宴饮的具体场景,让人感受到园林是活的,是与主人的精神生活紧密结合的有机体。 这本书的行文流畅,引经据典又不失趣味,让我深刻理解了中国古典园林为何被誉为“凝固的诗歌”,它需要的不仅仅是匠人,更需要一位深谙诗书礼乐的“文人”。

评分我最近重温了加缪的《局外人》,发现它对“荒谬”的探讨,在如今这个信息爆炸、意义不断被解构的时代,依然具有振聋发聩的力量。 默尔索这个人物,他的冷漠和疏离感,初读时可能让人感到不解甚至厌恶,但随着情节的深入,你会意识到这是一种极端的、对社会既定规则的拒绝和疏离。 尤其是在他母亲的葬礼上,他的不哭不泣,更像是一种对情感表演的抵制,这在那种要求标准化的悲伤的社会场景下,显得尤为刺眼。 小说文字的简练和精准,简直达到了教科书级别。 叙事几乎没有多余的修饰,一切都是事件的陈述,冷峻得像一把解剖刀,直插人性的核心。 读者跟着默尔索的视角,被迫去审视那些我们习以为常的道德准则、人际关系中的虚伪面具。 审判阶段更是精彩绝伦,与其说他因谋杀而受审,不如说他因不符合社会对“正常人”的情感期待而被判刑。 这种对存在主义哲学的直观展现,不是枯燥的说教,而是通过一个鲜活、虽然有缺陷但无比真实的角色呈现出来。 这本书像一面冰冷的镜子,照出了我们日常生活中为了合群而戴上的那些五光十色的面具,让人在读完后久久不能平静,开始反思自己行为背后的真正动机。

评分接触的这本关于现代量子物理学的科普读物,着实让我体验了一把“脑力激荡”的感觉。 我必须承认,初看时,那些关于“不确定性原理”和“波粒二象性”的描述,着实让我感到困惑,那些公式和概念仿佛披着一层神秘的面纱。 然而,作者的叙事技巧极其高超,他没有直接抛出复杂的数学推导,而是通过一系列生动的历史故事和思想实验来引导读者进入这个微观世界。 比如,讲述普朗克在面对黑体辐射问题时的“无奈之举”,如何阴差阳错地开启了量子时代的序幕,这让原本冰冷的科学发现充满了人性的挣扎与光辉。 最让我感到震撼的是对“量子纠缠”的探讨,两个粒子无论相隔多远,一个状态确定了,另一个瞬间同步变化,爱因斯坦称之为“鬼魅般的超距作用”。 这种超越了我们日常经验和宏观物理定律的设定,迫使我重新审视我们所认为的“实在”究竟是什么。 这本书的价值在于,它没有把复杂性变成读者放弃的理由,而是将科学的魅力转化成了一种对未知世界探索的强大驱动力,读完后,看天空都觉得多了几分深邃和神秘。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有