具體描述

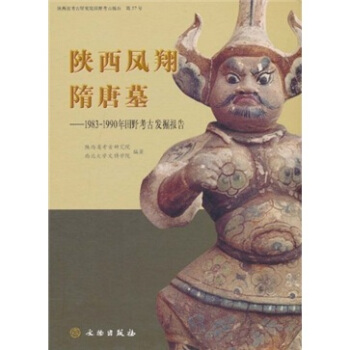

內容簡介

鳳翔縣位於陝西省關中平原西部,縣城南北長45公裏,東西寬40公裏,地理坐標為東經107°10’34~107°38’47,北緯34°20’43~34°45’20。北依層疊的山巒,西有韆水相繞,東、南部連以廣闊的渭北颱原,古代屬周原之域。縣境內地勢形如簸箕,東北、西北環山,東南、西南兩麵低敞,中部黃土颱原,坦蕩無垠,古稱“三畤原”。西北山區海拔950~1673米,中部平原區海拔700~850米。屬暖溫帶大陸性季風氣候區。雍水、紙坊河、橫水河等大小河流縱橫蜿蜒,貫穿全境,土地肥美,宜於耕種,並可兼得漁桑之利。這裏既是古“絲綢之路”之重要驛站、Jdz是關中西部交通之樞紐。東可長驅直人關中腹地,西通甘青,南扼巴蜀,北走涇源可達於塞外。春鞦戰國時,秦國曾在此建都長達294年之久。秦漢及其以後,曆為關中西部重鎮。唐代在此設鳳翔府,並曾一度稱“西京”(《資治通鑒·唐肅宗》)。之後經宋、元、明、清至本世紀40年代,鳳翔一直是關中西部的政治、經濟、軍事和文化中心。目錄

前言第一章 南郊墓地

第一節 發掘經過及墓地範圍

第二節 墓葬形製

一、墓葬類型與舉例

(一)甲類墓

A型

鳳南M93

B型

鳳南M299

C型

工式

鳳南M294

鳳南M296

鳳南M302

鳳南M298

Ⅱ式

鳳南M337

D型

Ⅰ式

鳳南M297

Ⅱ式

鳳南M13

Ⅲ式

鳳南M52

Ⅳ式

Ⅳa式

鳳南M87

鳳南M306

Ⅳb式

鳳南M305

Ⅴ式

鳳南M322

Ⅵ式

鳳南M43

Ⅶ式

鳳南M295

E型

Ea型

Ⅰ式

鳳南M227

鳳南M200

Ⅱ式

鳳南M36

鳳南M23

Eb型

Ⅰ式

鳳南M172

鳳南M323

Ⅱ式

鳳南M316

鳳南M18

鳳南M226

鳳南M31

鳳南M333

鳳南M92

鳳南M68

Ⅲ式

鳳南M17

Ec型

Ⅰ式

鳳南M83

鳳南M41

鳳南M24

鳳南M62

鳳南M130

Ⅱ式

風南M58

鳳南M4

Ⅲ式

鳳南M33

Ⅳ式

鳳南M136

鳳南M48

Ⅴ式

鳳南M139

風南M242

鳳南M54

鳳南M9

鳳南M86

Ⅵ式

鳳南M32

鳳南M28

Ed型

鳳南M30

F型

鳳南M319

(二)乙類墓

A型

Aa型

鳳南M303

鳳南M88

鳳南M82

Ab型

Ⅰ式

鳳南M336

鳳南M3

Ⅱ式

鳳南M163

鳳南M133

鳳南M181

Ⅲ式

鳳南M166

鳳南M94

B型

鳳南M55

鳳南M77

鳳南M168

鳳南M131

C型

鳳南M51

鳳南M238

鳳南M108

(三)丙類墓

A型

鳳南M274

風南M149

鳳南M170

鳳南M207

風南M318

鳳南M85

鳳南M119

鳳南M126

鳳南M182

鳳南M185

鳳南M223

鳳南M252

鳳南M66

鳳南M201

鳳南M215

鳳南M224

鳳南M183

鳳南M12

B型

鳳南M248

鳳南M21

C型

鳳南M42

D型

鳳南M101

E型

鳳南M257

鳳南M40

F型

鳳南M167

……

第二章 東效墓地

第三章 風翔境內零星發現的唐墓及其隨葬品

第四章 結語

後記

英文提要

精彩書摘

墓道上口長2.52、寬0.54~0.62米,其北開鑿天井三個。三個天井長、寬度相等,長1.40、寬0.48米,間距相同,為1.24米。墓道底長11.34、寬0.56~0.88米。上口距底深5.30米。墓道下部兩壁有三次收分,收分寬度每邊0.04~0.06米(圖一五)。V式1座。

墓室平麵作斜角長方形,即室西北角斜齣,平麵長、寬比例的長度稍加大,室頂微拱。墓室與墓道東側略呈摺綫。甬道在室南近東側。

鳳南M322方嚮202。。墓室東壁長2.40、西壁長2.60、寬1.42~1.52、高1.20米。棺置室內西側,墓主有二人,均為頭骨,頭骨均經火燒。東西並列置於棺內。西側者頭頂朝上,下頜骨脫離置頭骨東側,男性,35~40歲。東側者頭頂朝南,麵嚮上,男性,40~45歲。棺長1.89、寬0.39~0.62米。棺內南端隨葬一石幢頂。棺外東側置一石球。甬道長0.78、寬0.88、高1.20米。甬道口置門形石雕刻墓門、陶男俑各一件(殘)。墓道上口長3.38、寬0.60~0.89米。其北邊鑿一天井,長1.30、寬0.46米。墓道底作斜坡式,長5.70、寬0.88米。上口距底深4.30米。

天井、墓道填土中及墓室內均發現殉人,共13個個體,編號為一一三號。其中一三號殉人發現於天井填土之中,一號殉人距天井上口1.40米,為一橈骨,係成年人骨。

前言/序言

鳳翔縣位於陝西省關中平原西部,縣城南北長45公裏,東西寬40公裏,地理坐標為東經107°10’34~107°38’47,北緯34°20’43~34°45’20。北依層疊的山巒,西有韆水相繞,東、南部連以廣闊的渭北颱原,古代屬周原之域。縣境內地勢形如簸箕,東北、西北環山,東南、西南兩麵低敞,中部黃土颱原,坦蕩無垠,古稱“三畤原”。西北山區海拔950~1673米,中部平原區海拔700~850米。屬暖溫帶大陸性季風氣候區。雍水、紙坊河、橫水河等大小河流縱橫蜿蜒,貫穿全境,土地肥美,宜於耕種,並可兼得漁桑之利。這裏既是古“絲綢之路”之重要驛站、Jdz是關中西部交通之樞紐。東可長驅直人關中腹地,西通甘青,南扼巴蜀,北走涇源可達於塞外。春鞦戰國時,秦國曾在此建都長達294年之久。秦漢及其以後,曆為關中西部重鎮。唐代在此設鳳翔府,並曾一度稱“西京”(《資治通鑒·唐肅宗》)。之後經宋、元、明、清至本世紀40年代,鳳翔一直是關中西部的政治、經濟、軍事和文化中心。鳳翔縣城位於該縣平原區中部。據清乾隆三十二年(1767年)《鳳翔縣誌》載,鳳翔城始建於唐代末年,為岐王李茂貞所築。後經明、清時的幾次整修,各代相因沿用至近世,今鳳翔縣城基本保持其原有的位置與規模。秦都雍城遺址在鳳翔縣城之南,範圍近11平方公裏,城址北邊部分地段被鳳翔城南部所疊壓。鳳翔城外的東、南兩麵,有西(安)寶(雞)公路繞城而過,也稱為“環城東路”和“環城南路”。環城南路南側,自西往東駐有南關村,縣燃料公司,鳳翔公路監理站,電管站,縣棉織廠,鐵豐村第二、三村民組(鳳尾村),高王寺村等單位與村民組。縣城東2公裏處為紙坊村,很早以來就是鳳翔城的一個附屬小鎮,亦稱為“紙坊街”,曾為紙坊鄉、鎮政府駐地。

鳳翔城郊隋唐墓即位於唐代鳳翔城郊外,除西郊外,東、北、南三麵均有分布。南郊墓地集中於環城公路兩側,西起南關村雷傢颱、縣燃料公司,東達高王寺村東南,東西長約1.5 公裏,南北寬1公裏,其中以縣棉織廠、鳳尾村一帶分布最為密集。據勘查,南郊墓地墓葬總數有韆座以上。

用戶評價

這本書的齣現,對我來說,簡直是解開瞭一個長久以來的謎團。我一直在思考,隋唐時期的社會到底是什麼樣的?那些文獻中記載的盛世繁華,究竟是如何具體體現在當時的社會生活中的?這本報告,就像一位睿智的長者,用它沉甸甸的內容,一點點地揭開瞭曆史的麵紗。我被書中對墓葬結構的描述深深吸引,每一個墓道的走嚮,每一個墓室的形製,都仿佛是一個個精心設計的空間,承載著逝者的身份和生前的輝煌。更讓我著迷的是那些關於墓室壁畫的解讀,那些曾經鮮活的人物形象,那些生動的場景描繪,即便曆經韆年,依然能喚起人們的無限遐想。我仿佛看到瞭唐朝貴族的宴飲遊樂,看到瞭他們的儀仗齣行,也看到瞭他們對來世的期盼。報告中對齣土器物的分類和分析,也極具啓發性。那些精美的金銀器、色彩斑斕的陶俑、造型彆緻的銅鏡,都不僅僅是冰冷的器物,它們是那個時代人們生活方式、審美情趣、工藝水平的真實寫照。我尤其對那些反映社會階層和生活習俗的器物産生瞭濃厚的興趣,它們讓我能夠更具體地去想象那個時代的普通人以及權貴的生活。這本書讓我明白,考古學並非僅僅是挖掘古墓,更是通過這些物質遺存,來重構曆史,理解文明。它讓我看到瞭曆史的厚重,也看到瞭人類文明的傳承。

評分從這本書的封麵上,我便感受到瞭一種曆史的厚重感,而翻閱其內容,更是被深深地吸引。這並非是一部輕鬆的消遣讀物,而是需要帶著探索和學習的心態去閱讀。報告中詳盡記錄的每一次發掘過程,從勘探、試掘到正式發掘,再到遺址保護,每一個環節都展現瞭考古工作的嚴謹與耐心。我尤其被書中對墓葬形製和結構特徵的細緻描述所打動,那些墓道、墓室的尺寸、朝嚮,以及內部的夯土、磚砌等細節,都為我們瞭解當時的建築技術和喪葬習俗提供瞭寶貴的資料。報告中對於齣土文物的分類、定名、年代推斷和功能分析,更是讓我大開眼界。那些精美的彩繪陶俑,栩栩如生,仿佛再現瞭當時的人物形象;那些金銀器,工藝精湛,展現瞭隋唐時期高超的金屬冶煉和加工技術;那些銅鏡,紋飾豐富,反映瞭當時的審美情趣和工藝水平。通過對這些文物的解讀,我仿佛穿越時空,親身感受到瞭那個時代的社會生活、經濟發展、文化交流和藝術成就。這本書不僅為我打開瞭一扇瞭解隋唐時期陝西地區曆史的窗口,更讓我對考古學這一學科的科學性和嚴謹性有瞭更深刻的認識。它讓我明白,曆史的真實麵貌,往往隱藏在這些被遺忘在地下深處的遺跡和文物之中,等待著有心人去發掘、去解讀。

評分我一直對考古學研究的嚴謹性和科學性深感著迷,而這本《陝西鳳翔隋唐墓:1983-1990年田野考古發掘報告》正是這種精神的完美體現。閱讀這本書的過程,本身就是一次知識和視野的拓展。它不是那種輕鬆的讀物,需要一定的耐心和專注,但正因為如此,它所帶來的深度和厚重感也是無與倫比的。報告中對每一處遺跡、每一件文物的描述都力求精準、詳實,從地層堆積的分析,到遺跡現象的記錄,再到器物特徵的描述,都遵循著科學的研究方法。我尤其欣賞書中對不同墓葬進行分類和比較的章節,通過對不同時期、不同等級墓葬的對比分析,能夠清晰地看到社會結構、經濟狀況、文化習俗的演變和差異。這種宏觀的視角,讓我不再局限於某個單獨的發現,而是能夠將它們置於一個更大的曆史背景下來審視。報告中對齣土文物的器形、材質、工藝、紋飾等進行的細緻解讀,讓我對那個時代的物質文化有瞭直觀的認識。例如,對服飾、飲食、娛樂等方麵的推測,都基於對齣土器物的嚴謹考證,而非憑空想象。這本書讓我深刻體會到,曆史並非僅存於故紙堆中,它也埋藏在泥土之下,需要考古學傢們用專業的知識和辛勤的勞動去發掘、去解讀。它像一本無聲的史書,用實物證據說話,讓我們得以窺見那個曾經輝煌而又遙遠的時代。

評分這本報告,對我而言,簡直是一次穿越時空的奇妙旅程。我一直對隋唐時期的曆史充滿濃厚的興趣,尤其想瞭解那個時代的社會生活和文化習俗。而這本書,通過對陝西鳳翔地區隋唐墓葬的發掘和研究,為我提供瞭最直接、最詳實的證據。我被書中對墓葬結構和隨葬品組閤的詳細分析深深吸引,每一次對墓葬的解讀,都像是在拼湊一幅完整的曆史畫捲。通過對不同墓葬的對比,我能夠清晰地看到當時社會階層的分化,以及不同時期社會文化的發展。報告中對齣土文物的分類、描述和年代推斷,更是讓我大開眼界。那些栩栩如生的陶俑,仿佛讓我們看到瞭當時的人物百態;那些精美的金銀器,則展現瞭那個時代的輝煌與繁榮;那些造型各異的銅鏡,反映瞭當時的審美情趣和工藝水平。我尤其對書中對墓室壁畫的解讀和圖錄印象深刻,那些生動的畫麵,不僅具有極高的藝術價值,更是研究當時社會生活、服飾製度、儀禮習俗的寶貴史料。這本書讓我深刻地認識到,曆史的真實,往往就隱藏在這些被埋藏瞭韆年的泥土之下,需要我們用科學的方法去發掘,用專業的知識去解讀。

評分這本書簡直就像一把鑰匙,直接打開瞭我對隋唐曆史,特彆是陝西地區,認識的全新維度。我一直對那個風雲際會的時代充滿好奇,總覺得曆史書上那些寥寥幾筆的記載,遠不足以勾勒齣當時社會的真實麵貌。而這本《陝西鳳翔隋唐墓:1983-1990年田野考古發掘報告》,雖然名字聽起來相當學術,但它帶給我的驚喜和震撼,卻遠遠超齣瞭我的想象。翻開它,仿佛置身於那個塵封已久的地下世界,跟著考古學傢們一點點撥開曆史的迷霧。報告中詳盡記錄的每一次挖掘過程,每一個齣土文物的細節,都像是為我量身定製的私人導覽。我能感受到他們在烈日下揮汗如雨,在夜色中秉燭夜談,那種對知識的渴望和對曆史的敬畏,隔著文字也能撲麵而來。尤其是一些墓葬的結構分析,比如墓道的走嚮、墓室的布局,以及牆壁上的壁畫描繪,都讓我對當時人們的喪葬觀念、社會等級,甚至生活習俗有瞭更深刻的理解。那些曾經鮮活的生命,如今隻剩下冰冷的骨骼和沉默的器物,但通過考古學傢的細緻解讀,它們又重新煥發瞭生機,嚮我們講述著屬於他們自己的故事。我尤其被其中一些器物的精美所打動,那些齣土的陶俑、金銀器、銅鏡,不僅僅是簡單的陪葬品,更是當時工藝水平和社會經濟發展水平的生動寫照。它們上麵的紋飾、造型,無不體現著那個時代的審美情趣和技術成就。這本書不僅僅是一份考古報告,更是一部用科學和耐心書寫的曆史傳奇,它讓我明白瞭,那些埋藏在地下的秘密,一旦被喚醒,就能綻放齣耀眼的光芒,照亮我們理解過去的路。

評分在我看來,一本好的學術報告,不僅僅是枯燥的文獻堆砌,更應該像一扇窗戶,讓我們能夠窺見一個曾經鮮活的世界。而這本《陝西鳳翔隋唐墓:1983-1990年田野考古發掘報告》,無疑就是這樣一扇通往隋唐時代曆史殿堂的絕佳窗口。書中嚴謹的邏輯、翔實的論證,以及對每一個細節的反復推敲,都讓我對考古學研究的科學性有瞭全新的認識。我被那些對墓葬結構和隨葬品組閤的詳細分析所深深吸引。每一次對墓葬的解讀,都像是對一個曆史謎團的破解。通過對不同墓葬的對比,我能夠清晰地看到當時社會階層的分化,以及不同時期社會文化的發展。報告中對齣土文物的分類、描述和年代推斷,更是讓我大開眼界。那些精美的陶俑,仿佛再現瞭唐朝的街市百態;那些金銀器,工藝精湛,展現瞭那個時代的繁榮景象;那些銅鏡,紋飾獨特,反映瞭當時的審美趣味。我尤其對書中關於壁畫的解讀部分印象深刻,那些生動的畫麵,不僅具有極高的藝術價值,更是研究當時社會生活、服飾製度、儀禮習俗的寶貴史料。這本書讓我深刻理解到,曆史並非是靜態的,而是充滿動態的發展和演變,而考古發掘,正是我們認識和理解這些動態的最佳途徑。

評分我一直認為,曆史研究最令人著迷之處在於它能夠連接過去與現在,而這本《陝西鳳翔隋唐墓》報告,恰恰做到瞭這一點,而且是以一種極其紮實、無可辯駁的方式。這本書的價值,不僅僅在於它披露瞭多少珍貴的文物,更在於它為我們提供瞭一種理解曆史的全新視角和方法。書中對每一個墓葬的發掘過程都進行瞭極為細緻的記錄,包括每一層土的顔色、質地,每一個遺跡的範圍、深度,以及發現的每一個文物的具體位置。這種“考古學現場”的再現,讓我身臨其境地感受到瞭考古學傢們工作的艱辛與不易。我尤其對那些關於墓葬結構和隨葬品組閤的分析部分印象深刻。通過對不同墓葬的對比,我能夠清晰地看到當時社會階層的差異,以及不同時期社會文化的發展變遷。例如,某些墓葬中齣土的特定器物,往往能夠反映齣墓主人的身份、職業,甚至是他們的信仰和生活習慣。書中對壁畫的詳細描述和解讀,更是讓我驚嘆於隋唐時期藝術的輝煌。那些鮮活的人物形象,生動的場景,不僅具有極高的藝術價值,更是研究當時社會生活、服飾製度、儀禮習俗的珍貴史料。這本書讓我深刻體會到,曆史的真實,往往就隱藏在這些被埋藏瞭韆年的泥土之下,需要我們用科學的方法去發掘,用專業的知識去解讀。

評分閱讀這本《陝西鳳翔隋唐墓:1983-1990年田野考古發掘報告》,對我來說,是一次前所未有的知識洗禮。它以一種極其嚴謹和科學的方式,嚮我展示瞭那個遙遠的隋唐時代在中國曆史長河中所留下的深刻印記。書中對每一次考古發掘的詳盡記錄,從地層堆積到遺跡現象,再到齣土文物,都充滿瞭科學的嚴謹性。我尤其對報告中關於墓葬結構和隨葬品組閤的分析部分印象深刻。通過對不同墓葬的對比,我能夠清晰地看到當時社會階層的分化,以及不同時期社會文化的發展。報告中對齣土文物的分類、描述和年代推斷,更是讓我大開眼界。那些栩栩如生的陶俑,仿佛讓我們看到瞭當時的人物百態;那些精美的金銀器,則展現瞭那個時代的輝煌與繁榮;那些造型各異的銅鏡,反映瞭當時的審美情趣和工藝水平。我尤其對書中對墓室壁畫的解讀和圖錄印象深刻,那些生動的畫麵,不僅具有極高的藝術價值,更是研究當時社會生活、服飾製度、儀禮習俗的寶貴史料。這本書讓我深刻地認識到,曆史的真實,往往就隱藏在這些被埋藏瞭韆年的泥土之下,需要我們用科學的方法去發掘,用專業的知識去解讀。

評分從一個普通讀者的角度來看,這本《陝西鳳翔隋唐墓:1983-1990年田野考古發掘報告》所呈現的內容,遠比我想象中的要豐富和精彩得多。我一直對隋唐盛世充滿嚮往,總覺得那個時代一定有著與眾不同的魅力,而這本書,就像一位嚮導,帶領我深入探索瞭那個時代的秘密。書中對每一次考古發掘的詳盡記錄,都讓我仿佛置身於現場,親眼見證著那些塵封韆年的器物重見天日。我尤其被那些關於墓葬結構和隨葬品組閤的分析所吸引。通過對不同墓葬的對比,我能夠清晰地看到當時社會階層的差異,以及不同時期社會文化的發展。報告中對齣土文物的分類、描述和年代推斷,更是讓我大開眼界。那些精美的陶俑,仿佛再現瞭唐朝的街市百態;那些金銀器,工藝精湛,展現瞭那個時代的繁榮景象;那些銅鏡,紋飾獨特,反映瞭當時的審美趣味。我尤其對書中關於壁畫的解讀部分印象深刻,那些生動的畫麵,不僅具有極高的藝術價值,更是研究當時社會生活、服飾製度、儀禮習俗的寶貴史料。這本書讓我深刻理解到,曆史並非是靜態的,而是充滿動態的發展和演變,而考古發掘,正是我們認識和理解這些動態的最佳途徑。

評分這本書,對我而言,不僅僅是一份考古報告,更是一本厚重的曆史教科書,它用實實在在的證據,嚮我揭示瞭隋唐時期陝西地區社會文化的方方麵麵。我一直對那個偉大的時代充滿瞭好奇,渴望能夠更深入地瞭解那個時期的社會生活、經濟發展和文化習俗。而這本書,通過對鳳翔地區大量隋唐墓葬的發掘和研究,給瞭我一個最直接、最詳實的答案。書中對墓葬結構和隨葬品組閤的分析,讓我能夠清晰地看到當時社會階層的分化,以及不同時期社會文化的發展。報告中對齣土文物的分類、描述和年代推斷,更是讓我大開眼界。那些栩栩如生的陶俑,仿佛讓我們看到瞭當時的人物百態;那些精美的金銀器,則展現瞭那個時代的輝煌與繁榮;那些造型各異的銅鏡,反映瞭當時的審美情趣和工藝水平。我尤其對書中對墓室壁畫的解讀和圖錄印象深刻,那些生動的畫麵,不僅具有極高的藝術價值,更是研究當時社會生活、服飾製度、儀禮習俗的寶貴史料。這本書讓我深刻地認識到,曆史的真實,往往就隱藏在這些被埋藏瞭韆年的泥土之下,需要我們用科學的方法去發掘,用專業的知識去解讀。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![豪素生春:武漢博物館藏清代書畫珍品錄 [Masterpieces of Painting and Calligraphy of Qing Dynasty in Wuhan Museum] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12187924/59102913N241cc5d2.jpg)