具体描述

用户评价

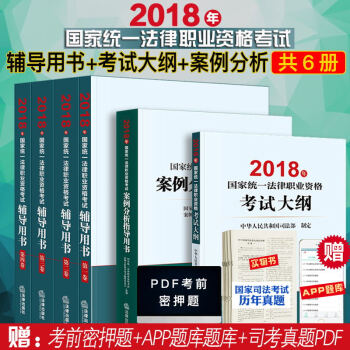

这套书,说实话,刚拿到手的时候,那种厚重感就让人心里咯噔一下,这哪是书啊,简直是砖头堆砌的知识堡垒!我报班的时候,辅导老师反复强调要跟着他们内部的讲义走,说市面上那些“三大本”水分太大,很多重点都抓不准。当时心里还犯嘀咕,毕竟价格也不便宜,希望能物有所值。然而,真正翻开来看,我才体会到什么叫“浩如烟海”。首先,就那个法理学的章节,感觉像是把历年的真题和所有的学说流派都一股脑地塞进去了,各种晦涩的德语、拉丁语的法律术语满天飞,看得我头都大了。我习惯了先理解概念再记忆条文,但这书给我的感觉是先让我背住一堆定义,然后自己去琢磨这些定义到底在司法实践中是怎么回事。比如,关于“法效力”的探讨,我感觉它罗列了不下五种学者的观点,每种观点下面还有各种引申和反驳,我光是把这些脉络捋清楚,就花了好几天时间。说实话,对于一个基础相对薄弱的考生来说,这种“百科全书式”的编排,着实让人有一种无从下口的感觉,很多时候我宁愿去看一些针对性强、配有大量图示或流程图的辅助资料,来梳理这些庞大体系的框架,而不是沉浸在这种密集的文字海洋里。坦白讲,我更期待那种能把复杂问题用更直观方式呈现出来的教材,而不是这种堆砌知识点的“大部头”。

评分从装帧设计和排版易读性的角度来看,这套书的设计也暴露出一些明显的问题。首先,纸张的质量只能说是中规中矩,长时间阅读下来,眼睛很容易疲劳,特别是晚上开灯看的时候,反光问题也比较突出。更让人头疼的是字体和行间距的设置。因为内容量巨大,为了尽可能地将知识点塞进有限的篇幅里,很多页面的排版都显得过于拥挤,导致关键概念之间的区分度不明显。我尝试过使用荧光笔做标记,但由于文本密度太高,很快整本书看起来就像一个彩色的迷宫,反而失去了重点。一个好的教材,应该在保证信息量的前提下,最大程度地优化阅读体验,它应该像一个友好的向导,而不是一个信息过载的数据库。我更喜欢那些采用双栏排版,或者在页面边缘预留出大片空白区域,专门用于注释和自我提炼的辅导资料。这种传统的、密集的排版方式,使得我很难在不同知识点之间进行快速跳转和对比查阅,每次查找都需要花费比预期更长的时间来重新定位。

评分关于案例分析这部分指导用书,我本来是抱着极大的期望的,毕竟案例分析是拉开分数差距的关键。我期待的是那种能够深度剖析经典案例的解题思路,教会我如何精准捕捉题干中的关键事实,并运用正确的法律条文进行论证的宝典。然而,这本书里的案例解析,很多时候给出的答案更像是一个“标准答案的复述”,而不是一个“思维过程的展示”。它更多地告诉你“这个案例应该适用X法,结论是Y”,但对于“为什么”这个关键环节的展示,力度明显不足。比如,一个复杂的合同效力纠纷,涉及多方当事人和多个法律关系,我真正想学习的是出题人是如何一步步引导我们排除其他可能性,锁定核心争议焦点的。这本书的解析过程略显跳跃,缺乏那种循序渐进的引导,更像是直接给出了最终结论和支持该结论的条文引用。如果只是为了背诵条文,我完全可以去看法条原文。我需要的是那种能展示法条在特定事实下如何被“激活”和“适用”的思考路径,这种“解题黑箱”的揭示,在这套书中体现得不够充分,让我感觉在案例应用层面的提升有限。

评分我一直认为,备考司法考试,逻辑框架的构建比单纯的知识点堆砌要重要得多。市面上很多教材都喜欢在知识点的广度上做文章,恨不得把所有可能考到的细枝末节都塞进来,生怕漏掉任何一个得分点。然而,这套“三大本”在我看来,恰恰犯了“贪多”的毛病,导致了体系感的缺失。特别是涉及到民法和刑法那两册,内容排布得非常紧凑,几乎没有留出足够的空白给你进行自己的批注、归纳和串联。比如,在学习侵权责任的构成要件时,我希望看到的是一个清晰的层级图,明确告知我哪些是必须具备的,哪些是需要根据具体情况判断的。但这本书的处理方式更像是把所有相关的法条、司法解释以及相关的判例观点全部列举出来,读者需要自己去筛选和提炼核心要义。这对于那些已经有一定法律基础,需要查漏补缺的考生或许是优势,但对于我这种需要建立完整知识树的初学者来说,简直是一场灾难。我更倾向于那种有明确章节导读,并且在每节学习结束后,都有总结性的“思维导图”或者“核心公式”来提炼重点的辅导用书,能让我快速掌握该部分内容的精髓。这套书的阅读体验,更像是被动地接收信息,而不是主动地建构知识体系。

评分最后,关于那本“考试大纲”的配合使用,我感觉效果也并不理想。通常,考试大纲应该是我们学习的“总纲领”,所有的教材内容都应该紧密围绕大纲的要求来展开和深化。然而,将这本大纲手册与三大本教材放在一起比对时,我发现教材的讲解深度和广度,似乎已经远远超出了大纲的明确要求,甚至在一些大纲只是一笔带过的地方,教材却投入了大量的篇幅进行详尽的论述。这很容易让考生陷入“过度学习”的误区,将时间和精力消耗在那些可能根本不占分值的边角料上。如果教材是依据最新大纲精心编排的,那么大纲和教材的内容应该能形成完美的“1+1>2”的协同效应,大纲指引方向,教材提供血肉。但在这套组合中,我反而感觉大纲更像是一个“历史遗留物”,而教材则像是独立发展起来的“知识宇宙”,两者之间的衔接和呼应不够紧密,需要读者自己去费力地进行内容权重判断,这无疑增加了备考的难度和不确定性。我更青睐那些能在教材的每一章开头,就明确标出该章节内容对应大纲的具体序号和分值的辅导书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有