具体描述

编辑推荐

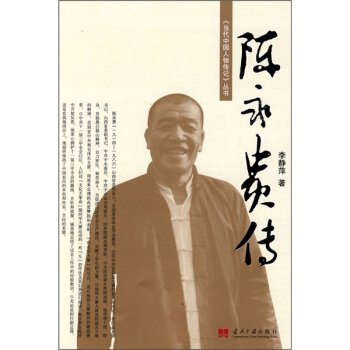

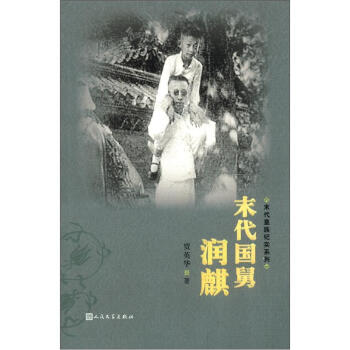

陈永贵(一九一四-一九八六)山西省昔阳县人,全国著名农业劳动模范。历任中共昔阳大寨村党支部书记、昔阳县县委书记、山西省委副书记、中共中央委员、中共中央政治局委员、国务院副总理等职。为改变家乡贫困面貌,他带领干部、群众,发扬愚公移山精神,自力更生,艰苦奋斗,为促进山区农业生产建设,贡献了毕生的力量。

他和大寨人焕发的战天斗的精神,受到党中央和毛泽东主席、周恩来总理的高度赞扬和表彰,“农业学大寨”的号召,是对他和大寨精神的高褒奖。

中共十一届三中全会以后,人们对“文化大革命”期间学大寨运动的一些“左”的作法及其后果进行批评。陈永贵在批评中开始反思,他衷心牛脾气十一届三中全会的路线、方针和政策,诚恳地总结了过去工作中的经验教训。

无论是担任副总结,不审在其他岗位上,他始终保持了中国农民的本色和朴实、节俭的美德。

内容简介

《当代中国人物传记》丛书是一项反映为中华人民共和国的建立、巩固、发展、繁荣做出杰出贡献的历史人物光辉业绩的宏伟工程。它的主人公包括党和国家的主要领导人(其中毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、邓小平、陈云等老一辈革命家的传记,由中共中央文献研究室编写、出版),中国人民解放军功勋卓著的元帅、将领,参与新中国创建大业的各民主党派领导人和各个方面的著名爱国人士,贡献突出的著名科学家、文学家、艺术家、劳动模范,以及为中国民主革命事业和社会主义事业做出重大贡献的国际主义战士。

这些传记的意义远远超过记述个人生平的范围,它们是新中国开国史、建国史,中国特色社会主义事业奠基史、创业史的浓缩,是中华民族一份永远值得倍加珍视的宝贵精神财富。

《陈永贵传》经中共山西省委批准立项,由山西省史志研究院组织编写。作者在广泛收集资料的基础上,客观全面地记述了陈永贵从一个穷苦农民成长为全国劳模,直至升任中央高层领导的非凡人生。生动展示了他带领大寨人艰苦创业的感人经历,记述了大寨成为全国农业先进典型后,学大寨运动对中国农业发展的重大影响。同时也记述了“文化大革命”中大寨推行“左”倾路线造成的严重后果,以及陈永贵晚年的反思。

内页插图

目录

第一章 山村苦娃一、凄惨童年

二、崭露头角

第二章 最党革命

一、闯荡战乱

二、翻身解放

三、组织互助组

四、加入中国共产党

五、担任党支部书记

六、试办农业合作社

七、厉行统购统销

八、经历大社风波

第三章 艰苦创业

一、率领农民闸沟造地

二、坚持科学试验

三、号召干部带头劳动

四、坚决不放高产卫星

第四章 一举成名

一、组建人民公社

二、支援困难社队

三、轰动全省

四、六三抗洪

第五章 政治挂帅

一、夜释自力更生好处

二、改变劳动管理模式

三、强调思想领先

四、大会堂作报告

第六章 走向全国

一、引起高层重视

二、跨步出山西

第七章 面对压力

一、抵制“四清”工作队

二、接受五级丈地考量

三、迎接周总理参观

四、不断鞭策加压

第八章 主敢昔阳

一、专程向周总理讨教

二、投身“文化大革命”

三、总揽昔阳大权

四、稳定昔阳政局

五、受困龟城平遥

六、泛化大寨式样

第九章 策马扬鞭

一、在北方农业会议上

二、搬山填沟造平原

三、经受大旱考验

四、进入中央政治局

第十章 费心国事

一、各地调研

二、担任国务院副总理

三、搬出钓鱼台

第十一章 因时达变

一、言唱斗争哲学

二、选派农业干部

第十二章 梦天求成

一、启动西水东调工程

二、提出“五点建议”

三、躬行普及大寨县

四、越力过渡

第十三章 思真还璞

一、感触真理标准讨论

二、面对改革大潮

三、在批评中反思

四、出任农场顾问

第十四章 魂归大寨

陈永贵生平大事年表

前言/序言

用户评价

初读《陈永贵传》:一段时代的侧影 翻开《陈永贵传》,我并非抱着寻找某个叱咤风云的政治人物的期待,而是试图触摸一段风云变幻的中国历史,感受那个年代普通人的命运。陈永贵,这个名字在很多人心中可能代表着一个特定的符号,一个特定时期某种政治生态的缩影。而这部传记,则试图将他拉回到更为具体、更为人性化的语境中。作者的叙述,并非简单地罗列历史事件,而是力图展现陈永贵作为一个人的成长轨迹,他的选择,他的困惑,以及他所身处的那个复杂环境如何塑造了他。字里行间,我仿佛看到一个陕北的山洼里走出的普通农民,如何在时代的洪流中被推上了历史的舞台,又如何在那样的位置上挣扎、适应、甚至影响着周围的一切。这不是一个神话的塑造,而是一种真实的存在,一种对历史细节的挖掘,一种对人物复杂性的尝试理解。阅读过程中,我不断被卷入那个年代的集体记忆之中,那些熟悉的口号、那些激昂的年代语汇,与陈永贵个人经历的交织,形成了一种奇特的历史回响。这本书让我有机会从一个更微观的视角去审视宏大的历史叙事,去思考个体命运与时代背景之间那深刻而微妙的联系。这不仅仅是一个人的传记,更是对那个时代一个侧面的生动写照。

评分《陈永贵传》:一段充满质感的年代回响 《陈永贵传》给我最大的感受,是一种扑面而来的“质感”。它并非是那种浮于表面的叙述,而是深入到那个特定年代的肌理之中,去捕捉人物的言行,去描绘环境的细节,去展现时代精神的流变。陈永贵的故事,本身就带有一种从黄土地升腾而起的生命力,而作者的笔触,则将这种生命力以一种充满力量的方式呈现出来。我在这本书里,读到了那个年代的艰辛,读到了人们的朴实,也读到了在集体主义浪潮下的激情与付出。书中对于一些事件的描写,都带着一种强烈的现场感,仿佛能听到那个年代特有的口号声,看到那些熟悉的画面。陈永贵并非一个完美无缺的英雄,他有着他的局限,有着他的彷徨,但正是这种真实,使得他的形象更加鲜活,更加引人深思。这本书不仅仅是一个人的传记,更是一份关于那个时代的珍贵记忆,它让我们有机会从一个更为具象、更为贴近的视角,去理解那个已经远去的年代,以及那些在这个时代中沉浮的人物。

评分《陈永贵传》:历史洪流中的个体剪影 翻阅《陈永贵传》,我更像是在一片被历史尘埃覆盖的土地上,小心翼翼地挖掘着曾经的痕迹。陈永贵这个名字,对我而言,早已不仅仅是一个政治符号,而是一个活生生的个体,他身上承载着一个时代的印记,也折射出那个时期中国社会的多重面向。作者在笔触上,力求呈现一个更为立体、更为人性化的陈永贵,他并非高高在上,而是有着普通人的情感、有着乡土的牵绊,也有着在复杂环境中必须做出的权衡。我被书中关于他的成长经历、他的工作方式、他与周围人关系的描写所吸引。这是一种对历史细节的沉浸式体验,仿佛置身于那个年代,亲眼目睹着事件的发生,亲耳听着人物的对话。传记并没有提供一种简单的评判,而是引导读者去思考,去理解,去感受那个时代特有的气息。陈永贵的故事,就如同一幅用朴素却真实的笔触绘制的时代剪影,让我们得以从一个独特的视角,去窥探那个波澜壮阔的年代,以及生活在其中的人们所经历的种种。

评分《陈永贵传》:重温那段特殊年代的记忆碎片 读完《陈永贵传》,一种久违的、带着些许沉重的历史感扑面而来。我并非那个年代的亲历者,但书中的许多细节,那些关于艰苦奋斗、关于集体主义、关于意识形态的论述,依然能勾起我脑海中模糊的、从长辈口中听来的、或是在影视作品中见过的片段。陈永贵的故事,不仅仅是他个人的起伏,更是那个特定历史时期社会风貌的一面镜子。作者在叙述中,没有回避那个年代的许多争议与复杂性,而是试图以一种相对客观的态度,展现人物的性格特点、决策过程以及他所面临的挑战。我尤其对书中关于 Dazhai(大寨)的描写印象深刻,那不仅仅是一个村庄的典型,更是一种精神象征,一种在特定历史条件下被赋予了特殊意义的符号。传记通过陈永贵的视角,让我们得以窥见当时社会运作的逻辑,以及普通人在历史大潮中的位置与作用。这是一种对过往的重新审视,一种对历史叙事的补充与深化。这本书并非提供简单的答案,而是抛出更多的思考,让读者在阅读的过程中,自行去拼凑、去理解那个充满矛盾与变革的时代。

评分《陈永贵传》:一个朴素的灵魂如何在时代浪潮中浮沉 《陈永贵传》带给我的,并非是惊心动魄的政治斗争的描绘,而是一种对于一个普通人如何在历史巨变中挣扎与前行的深切体察。我一直在想,是什么样的信念,是什么样的环境,将一个土生土长的农民塑造成了那个时代的标志性人物?读这本书,我似乎找到了一些线索。作者并没有神化陈永贵,而是细致地展现了他身上那种根植于黄土地的朴素与坚韧,同时也刻画了他面对权力、面对体制时的局限与无奈。书中的许多场景,都让我联想到中国农村在那个年代的普遍状况,那种为了生存而付出的巨大努力,那种在集体主义旗帜下的奋斗与奉献。陈永贵的故事,可以看作是那个时代无数普通人命运的一个缩影,他们的喜怒哀乐,他们的选择与牺牲,都汇入了历史的长河。我从字里行间感受到的,是一种时代的烙印,是一种集体记忆的复苏。这本书让我重新思考,在宏大的历史叙事背后,那些具体的、鲜活的个体是如何扮演着自己的角色,又是如何被时代的车轮所裹挟。这是一种朴实而深刻的阅读体验。

评分和刘老师一样,我最终没有爱上学术研究。尽管在开头的时候,也和她一样觉得做学问这事儿优雅清高卓尔不凡。但后来就发现,和众多的工作一样,它的优雅清高只是一个美女的背影,等她转过头来,就意味着爱情片的终止,恐怖片的开始。

评分有争议的人 和另一本书内容不一样

评分这些传记的意义远远超越记述个人生平的范围,它们是新中国开国史、建国史,中国特色社会主义事业奠基史、创业史的浓缩,是中华民族一份永远值得倍加珍视的宝贵精神财富。

评分东西不错!!!!!值得购买!!!!!

评分书的内容不错有的地方总结的很到位不错

评分快递来的快,服务态度好。

评分京东购物活动多多,性价比高。

评分ok

评分《当代中国人物传记》丛书是一项反映为中华人民共和国的建立、巩固、发展、繁荣做出杰出贡献的历史人物光辉业绩的宏伟工程。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![世界艺术经典:蒙克私人笔记 [The Private Joumals of Edvard Munch] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11118174/rBEGC1CkSSwIAAAAAAEij8yCIHcAAAgcwC_5JUAASKn889.jpg)

![亲历拿破仑 [MES SOUVENIRS SUR NAPOLEON] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11407470/rBEhUlMFdkUIAAAAAAPRfVC2KA8AAIyRgD8IeQAA9GV450.jpg)

![慈禧太后(1835-1908) [Empress Dowager Cixi] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11627529/5524b3f2N8227611f.jpg)