具体描述

编辑推荐

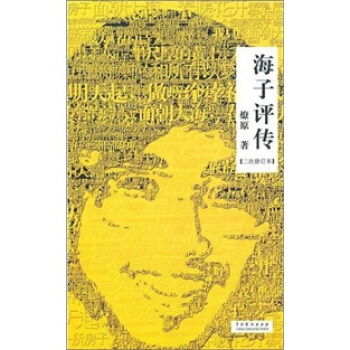

一个诗人,他超过了时间、甚至超过了空间,所以他永存……海子是一个既不可重复,也无法效仿的诗歌英雄。他来自将个体生命直接化为诗歌光焰的渴念,来自他孤军深入的勇气和“只能如此”的语言形式。燎原把海子还原成一颗真正的太阳,拨开迷雾,喷射出万丈光焰。可以说,《海子评传》是一次诗性创作,是一部独特的诗篇。因此,燎原和骆一禾、西川一起,甚至是以后二者所不具备的“完形”能力,终于把“海子”这部具有创世意味的长诗写完了。

内容简介

《海子评传》是一位诗人用优美如诗的语言,在讲述着另一位诗人的足迹与诗心。《海子评传》以诗的灵性,再现了诗的精灵,这样的上乘力作,非大手笔莫能为之。燎原老师的诗词、诗评、诗研作品很有影响力,有这样的知音为之作传,这对于海子,是一件有着再生意义的大事情。作者简介

燎原,当代诗歌批评家,威海职业学院文学教授。主要作品有:诗歌史地论著《西部大荒中的盛典》,诗集《高大陆》,批评文论集《地图与背景》,诗人评传《海子评传》、《昌耀评传》等。主编作品:《二十一世纪十年中国独立诗人诗选》、《昌耀涛文总集·增编本》。其《海子评传》多次修订再版,被公认为二十年来解读海子的经典之作。

目录

二次修订本前言首版序言

第一章 春天,十个海子

第二章 “风吹在海子的村庄”

1 查湾:落日中的山岗

2 你的母亲是樱桃,我的母亲是血泪

3 形形色色的造访者

4 西川:安抚了逝者魂灵的《海子诗全编》

5 高河中学

第三章 北京:大学时代

1 三位安徽现代文人的背影

2 在古典哲学的黑暗王国

3 浩瀚夜空中的先秦星相

4 骆一禾:朝霞派遣的使者

第四章 烈日烤红的北方平原

1 《河流》:从水中划上北方陆岸

2 《传说》:北方心头难受的火啊

3 泅泳在《但是水,水》中的玄武

4 家园洪水中的龟王

第五章 雨水中的草原与麦地

1 追随:高原腹地的三幅风景

2 欢乐顽劣的先锋少年

3 学院派的技术?义时代与王

4 麦地:刀子割下的良心

5 诗坛上尴尬的“傻弟弟”

第六章 在昌平的孤独

1 昌平:没有回声的寂寞

2 B:阳光灿烂的初恋

3 “我的琴声呜咽泪水全无”

4 S:“对我有无限的赠予”

第七章 大地上的放逐

1 南方冬雨中的浪子叶赛宁

2 江湖水暖的四川?旅

3 A与P:妹妹和姐姐

4 在西藏:今夜拉萨河没有女神

5 “神的故乡鹰在言语”

第八章 《七部书》:焚身于太阳的幻象

1 《太阳七部书》的缘起

2 《七部书》概要

3 《七部书》核心的太阳

4 诗学文论:《七部书》之外的第八部

第九章 形而上死/

1 几个相关的事件

2 桃花的幻象和七份遗书

3 “适时而纯洁的死亡”

第十章 后缀:一个备注

精彩书摘

02 你的母亲是樱桃 我的母亲是血泪关于海子的生辰,我在《扑向太阳之豹:海子评传》(南海出版公司2001年4月出版)和《海子评传》修订本(时代文艺出版社2006年1月出版)中都这样写到:“海子:1964年2月19日出生于前边所描述的查湾。这个日期作为最基?的个人资料,标明在他的身份证上。但据其父亲介绍,这却是一个以农历记时的日期,也是早先的农村人常规性的生日记时方式。这样,海子的出生日期若以我国户籍档案制度规定的公历来记,当是1964年4月1日。”这个说法,我当然认为就是铁的事实。但在此后相继出现的有关海子研究的出版物上,对这个问题却众说纷纭,莫衷一是,甚至在同一个作者的笔下竟相互矛盾。比如在余徐刚的《海子传》中(江苏文艺出版社2004年出版),其封面勒口处关于海子的介绍为:“1964年5月生于安徽省怀宁县高河查湾”,但在该书的末尾却是这样的表述:“1989年3月26日,?天是海子的公历生日。一大早……”对于这一矛盾的表述,我在书写《海子评传》修订本时并未特别在意,因为这部《海子传》几乎是一种接近小说的写法,并且其中众多的原始材料和理论分析原文,都来自我的《扑向太阳之豹:海子评传》,而作者却尽力把它们模糊成自己的原创。因此,对于这部《海子传》中的诸多表述,我觉得既不必特别当真,也不必特别计较。但是,其他人在这个问题上的不同说法呢?他们的根据又是什么?

在对这部书做第二次修订的此刻,也就是2010年11月12日傍晚,我拨打了查湾海子父母家中的电话?接电话的是查振全老人。当我再次核对这个问题时,查振全的回答却让我大吃一惊。他说:海子的生日是1964年农历2月11日。这件事,海子的母亲在去年县里办的诗歌朗诵会上,当着众人的面专门做了说明。我问:那么,海子身份证上的时间是怎么来的,他自己还不清楚吗?答曰:海子这小子他记混了。

所谓“去年县里办的诗歌朗诵会”,是2009年3月26日,在海子去世20周年时,由怀宁县委宣传部举办的“中国·海子诗歌研讨会”。研讨会前我接到了邀请,其间海子的二弟查训成又数番电话催促,但我终因其他琐事未能成行。?海子的母亲在由官方首次举办的这个研讨会上特别说明此事,显然也曾多次遇到了大家对这个问题的询问,故而在这个官方举办的研讨会上,做出这一郑重其事的权威发布。毫无疑问,一个人生日最可靠的知情者,并不是他本人,而只能是他的母亲。

那么,海子的生日按公历来记,便是1964年3月24日。

到此为至,我想这个问题将从此不再成为问题。

海子的父亲查振全1933年生人,其母操采菊小其父两岁。这样算来,海子出生时,其父已3l岁,可以称得上是中年得子。然而,事实却并非如此,其实在海子出生之前,查振全夫妇还曾生育过两个女孩。其中老大长到两岁时,因疾病缠身而夭折;之后的老二更是短命,出生仅一天后便离开了人间。这样的境况,对查振全夫妇的精神打击可想而知。但自从海子这个男丁出生后,却鬼使神差般地顶住了查家的这一颓势。非但如此,查家的人丁竟以此为转折由衰而盛。随之,海子的三个弟弟相继出生,头碰头的四个男丁,与父母合成了六口之家。对此,笔者没有相关的理论予以解释,但农村人对这种现象却有一个现成的说法,这就是这个孩子的命硬,和家族中的人命中犯克,而家族中亲属们的精气,遂独聚于这个孩子一身。事实果真如此吗?我不知道。但中国传统文化中大量类似于这种神秘主义的结论,却是来自对无数现象和规律的总结。

儿时的海子肯定不是一个神童,但却的确具有良好的天资。查振全夫妇都是约略能识得些文字的人。据海子的母亲操采菊老人讲,当年家中时而有从亲朋邻里处借来的一些杂志画报,她得闲时便常一边翻看着,一边为身边的海子“讲书”。记得大约是在海子三岁的时候,有一次她为海子讲完书后,海子第二天拿着那本《安徽文学》杂志,给她指着封面上刊名的第一个字,说这是一个“安”字。

这似乎并不能说明更多的问题,一个儿童对于陌生事物的好奇,人类都有的炫耀心理以及在大人跟前获得赞赏的满足,都会成为个人潜能开发的某种动因。而操采菊在自己六十四岁的年龄上,仍能对儿子童年的这一表现记忆如昨,实则透露了她自己的青年时代,那种浮动在内心终而又被沉重的生活消磨了的、对予文化和由此打开的广阔世界的向往。这是一位首次见面便能使人心头蓦然一紧的老人。她平静、茫然、浮着一层雾翳的眼睛,一霎间会让人感受到那种艰辛生活在一个农村妇女心理上的叠压,尤其是失去爱子巨大的打击,使她十年来仍走不出那一疼痛。老人身材不高,本来紧凑精干的身型因着这一精神变故,而似乎负着一重拖累。见面之后刚听完同行者的介绍,她便拉着我的手微微抖索着,并仰起脸端详了良久,似乎要在我的面部找到海子在另外一个世界活着的见证。这一瞬间,我能强烈地感觉到她内心的亮堂,她知道那另外一个海子活着的世界——在距离查湾一个小时汽车路程的安庆城,在安庆以北上百公里的合肥,在合肥以北更远更大的北京,也在这个国度所有对诗歌和文化怀有理想与热情的、那些文化艺术人生活着的地方——她知道,自己的儿子一直是那一广大群体中的在场者。

而这些人,又偏偏都不在查湾,也不在他们的高河镇。

当老人在我的面部获得了某种信息后,只轻轻地说了一句:“一看见你们我就心里发痛。”眼睛便随之潮湿。

……

前言/序言

用户评价

这本书的封面设计,虽然还没细看内容,但已经给我一种特别的质感,仿佛蕴含着沉淀多年的故事。《海子评传(2次修订本)》,这几个字本身就带着一种学术的严谨和时间的厚度。我想,作者之所以反复修订,一定是为了追求更贴近事实的真相,更深刻的理解,以及更精炼的表达。海子的诗,充满了对生命、对土地、对宇宙的赤诚与热爱,但也夹杂着挥之不去的忧伤与孤独。我希望在这本书的修订版中,能够看到作者如何化解这种二元对立,如何解读海子诗歌中那些看似矛盾却又如此统一的情感。是关于他早年的生活经历,还是他创作上的突破,抑或是他对死亡的哲学思考?每一次修订,都意味着一次深刻的反思和前进,我期待着,这次修订能够为我们揭示海子生命中更多不为人知的细节,以及他对诗歌艺术不懈追求的轨迹。或许,作者的每一次修订,都是一次对海子精神世界的重新打捞和深度挖掘。

评分捧着这本《海子评传(2次修订本)》,脑海中浮现的是海子那张年轻而略显忧郁的面庞,以及他那双仿佛能望穿尘世的眼睛。我总是觉得,海子不仅仅是一位诗人,他更像是一个时代的象征,一种理想主义的化身。他的诗歌,如同一声声嘹亮的呐喊,穿透了那个时代特有的迷惘与渴望。而“2次修订本”这个标签,在我看来,不仅是文字上的更新,更像是一种精神上的迭代。它暗示着作者在经历了时间的洗礼和认知的深化之后,对海子有了更成熟、更周全的理解。我好奇的是,作者在这次修订中,是否挖掘了更多鲜为人知的史料?是否通过对海子生平细节的重新审视,为我们呈现了一个更加立体、更加真实的海子?或者,是否在对海子诗歌的解读上,有了新的理论支撑,或是对那些曾经被忽略的意象,进行了更深刻的剖析?我期待着,这本书能够像一位温厚的向导,引领我在海子那广袤无垠的诗歌版图上,进行一次深入而细致的探索,去理解他为何如此热爱大地,为何如此呼唤太阳,为何他的生命在如此短暂的年纪,就燃尽了他全部的热情。

评分拿到《海子评传(2次修订本)》的那一刻,我内心涌动着一种特别的情绪。海子,对我而言,早已不是一个简单的名字,他是我青春期阅读中最深刻的烙印之一,他的诗歌是我生命中不可磨灭的底色。所以,当看到“2次修订本”这几个字时,我的心跳都不由自主地加快了。我知道,这意味着作者在这个基础上,又进行了一番更加精心的打磨和深入的探究。我迫切地想知道,这次修订,是否意味着作者对海子的人生轨迹有了更精准的把握?是否对海子诗歌创作中的一些关键节点,有了更深刻的洞察?或许,作者在这次修订中,引用了一些新的研究成果,或是找到了新的佐证材料,从而能够为我们描绘出一个更加完整、更加 nuanced 的海子形象。我特别期待,作者能在字里行间,传递出对海子诗歌的理解,那不仅仅是对文字的分析,更是对诗人内心世界的揣摩,是对他为何走上那条道路的追问。这本书,对我来说,不仅仅是一本传记,更像是一场与诗人灵魂深处的对话,一次对美好与理想不懈追寻的致敬。

评分仅仅从书名《海子评传(2次修订本)》来看,我就已经对它充满了期待。海子,这位用生命和诗歌铸就传奇的诗人,他的名字本身就承载着无数人的好奇与敬意。而“2次修订本”这几个字,更是增添了一份权威与期待。我推测,作者在初版的基础上,一定进行了更加细致和深入的研究,或许是搜集了更多的原始资料,或许是采用了更严谨的分析方法,又或许是对海子诗歌和人生的理解有了新的突破。我想知道,这次修订中,作者是如何梳理海子那短暂而辉煌的一生?是如何剖析他那些震撼人心的诗篇?更重要的是,作者是如何理解海子身上那种理想主义的光辉与现实世界的冲突,以及他最终选择的道路?我期待着,这本修订版能够为我打开一扇通往海子内心深处的大门,让我更全面、更深刻地理解他,理解他的诗歌,理解他所代表的那种纯粹而执着的精神追求。

评分刚拿到这本《海子评传(2次修订本)》,还没来得及细读,只是粗略翻了一下目录和前言,就被一种沉甸甸的仪式感包围了。海子,这个名字本身就自带了某种诗意和神秘色彩,仿佛是一团永远燃烧不尽的篝火,吸引着无数渴望靠近它温暖的人。这本书的“2次修订本”几个字,更是勾起了我的好奇心。这意味着作者在第一次出版后,并没有止步不前,而是投入了更多的时间和精力去打磨、去深入,去修正可能存在的偏差,去补充可能遗漏的视角。这样的修订,预示着内容的厚度与深度,或许不仅仅是简单的文字增删,更可能是研究方法的精进,或是新史料的挖掘,抑或是对海子诗歌与人生理解的升华。我期待着,这本书能够以更加完善的面貌,带领我走进海子那个充满麦田、太阳、远方和乡愁的诗意世界。尤其是在信息爆炸的时代,能够静下心来,跟随一位评论者,深入解读一位如此独特而富有影响力的诗人,本身就是一种奢侈,也更显珍贵。这本书的出版,本身就是对海子精神的一种延续,也是对我们这些热爱海子诗歌的读者的一种回馈。我迫切地想知道,这次修订,究竟为我们揭示了海子怎样的另一面?

评分为了单位搞读书活动购买的,因为京东发货快

评分关于海子的生辰,我在扑向太阳之豹海子评传(南海公司2001年4月)和海子评传修订本(时代文艺社2006年1月)中都这样写到海子1964年2月19日出生于前边所描述的查湾。这个日期作为最基?的个人资料,标明在他的身份证上。但据其父亲介绍,这却是一个以农历记时的日期,也是早先的农村人常规性的生日记时方式。这样,海子的出生日期若以我国户籍档案制度规定的公历来记,当是1964年4月1日。这个说法,我当然认为就是铁的事实。但在此后相继出现的有关海子研究的物上,对这个问题却众说纷纭,莫衷一是,甚至在同一个作者的笔下竟相互矛盾。比如在余徐刚的海子传中(江苏文艺社2004年),其封面勒口处关于海子的介绍为1964年5月生于安徽省怀宁县高河查湾,但在该书的末尾却是这样的表述1989年3月26日,?天是海子的公历生日。一大早对于这一矛盾的表述,我在书写海子评传修订本时并未特别在意,因为这部海子传几乎是一种接近小说的写法,并且其中众多的原始材料和理论分析原文,都来自我的扑向太阳之豹海子评传,而作者却尽力把它们模糊成自己的原创。因此,对于这部海子传中的诸多表述,我觉得既不必特别当真,也不必特别计较。但是,其他人在这个问题上的不同说法呢他们的根据又是什么

评分看过前一版的,这一版的比较深奥,有些不懂。。

评分有点小,字很小,看起来比较费眼神。

评分简而言之,就是想要吸引侦探的注意。

评分于是想起了海子的那一诗句——“春天,十个海子全部复活”。

评分我们就想,北京有地方放牛吗

评分要了解理解海子,必看此书。此外,其中揭露许多人性的本质,引人共鸣。

评分很好的书籍很好的学习必备佳品,,,,希望宣传能给力的,能越做也好,下次还会在来的额,京东给了我不一样的生活,这本书籍给了我不一样的享受,体会到了购物的乐趣,让我深受体会啊。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![希望与野心:一个真实的希拉里 [The Hopes and Ambitions of Hillary Rodham Clinton] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10101438/577f1314N45699ff1.jpg)

![数学大师:从芝诺到庞加莱 [Men of Mathematics:The Lives and Achievements of the Great Mathematicians from Zeno to Poincare] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11106891/5631a5aeNdbeba967.jpg)

![微笑依然 [Still Smiling] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11826866/565f9860N3b0690c6.jpg)