具體描述

內容簡介

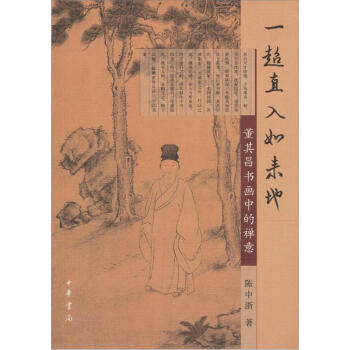

董其昌為何要把禪宗引入到書畫領域來,是什麼原因促使他非要作如此的錶達;董其昌自定規則,對曆史上的書畫進行瞭劃分,其目的又何在;這種劃分的可信度又有多少?這正是《一超直入如來地:董其昌書畫中的禪意》所要研究的問題。然而對於這樣的追問,不能局限於書畫藝術以及禪宗本身,應當放在當時的政治社會大環境中加以思考和研究。站在這個角度,上麵描述的“民抄董宦”事件,有助於人們理解董其昌之所以要引禪入書畫的真實態度。

《一超直入如來地:董其昌書畫中的禪意》認為,“民抄董宦”事件是晚明政治失序、社會緊張的一種反映。而書畫藝術具有把失序中的政治重新恢復到有序狀態,為緊張的社會情勢提供舒緩的張力的作用。董其昌正是帶著這樣的一種責任與目的,來從事書畫藝術這一工作的,而禪宗精神又恰好具有更好地發揮書畫藝術這一神聖職責的效用。也就是說,董其昌用禪宗思想來解釋書畫藝術的根本目的,是為瞭更好地發揮書畫藝術對政治社會的服務作用。

站在這個角度,本書選擇瞭董其昌如何藉助禪宗精神來幫助書畫藝術實現這一功能作為討論的主題。

作者簡介

陳中浙,又名陳南璋,漢族,哲學博士,1969年12月生於浙江永嘉。現為中共中央黨校哲學部教授,中國書法傢協會理事,中國書法傢協會學術委員會委員。1990年畢業於南京藝術學院美術係中國畫書法專業,1996年至2002年在北京大學哲學係攻讀哲學碩士、博士學位(2000年至2001年留學日本東京大學),2002年6月分到中共中央黨校哲學部任教至今。2007年4月至2008年4月曾掛任廣西南寜市青秀區人民政府副區長。

著有《蘇軾書畫藝術與佛教》一書(2004年10月由商務印書館齣版發行,此書曾獲第二屆中國書法“蘭亭奬”理論奬),發錶學術論文50餘篇。此外,還齣版四部書法篆刻作品集,並在太原、澳門,珠海和南寜等地舉辦過書法篆刻展覽。書法作品曾於1993年獲全國五屆中青展優秀奬,並多次入選國展。

內頁插圖

目錄

緒論 從“民抄董宦”說起第一章 “一超直入如來地”——董其昌為何引禪入書畫

第一節 引禪入書畫的社會政治需要

一書畫之道“與政通矣”

二“世波雖險,以高流衝之”

三“勢使之然也”

第二節 接受禪宗的理性自覺

一“學禪定以求心安”

二“沉酣《內典》,參究宗乘”

三“生平宦路升沉,皆以禪悅消融”

第二章 “以禪論畫,南北分宗”——董其昌如何引禪入書畫

第一節 以禪宗“南北”論構建畫統

一“一掃山水積習”

二“以禪論畫,南北分宗”

第二節 以禪宗精神確立書畫觀

一“以畫為寄,以畫為樂”

二“大雅平淡,關乎神明”

三“簡易高人意”

四“作書最要泯沒棱痕”

第三章 “妙在能閤,神在能離”——董其昌引禪入書畫的具體錶現

第一節 “頓悟成佛”式的習書作畫

一“豈有捨古法而獨創者乎”

二“集其大成,自齣機軸”

三“妙在能閤,神在能離”

第二節 “漸近自然,故是禪法”的創作理念

一“隨意拈筆”

二“自成體勢”

三“虛實互用”

第四章 “參活句勿參死句”——董其昌引禪入書畫産生的影響

第一節 引禪入書畫引發的討論

一“襲取”與“誤人”

二“捏造”與“言之有理”

第二節 引禪入書畫産生的影響

一“傳其遺法,各見其能”

二“海內翕然從之”

三“以草野之筆,日達於至尊之前”

結論“以藝臻道”

圖版目錄

參考文獻

後記

精彩書摘

由於繪畫的範本本身來自於自然界,因而比書法更能體現“天藝閤一”的特點。首先,注重逼真的寫實畫。這有幾種情況。第一,在古代人們經常會通過繪畫中的自然界萬物來錶達自己的意願。如上麵敘及的那件刻著似為羚羊、飛鳥和獵人等圖像的獸骨片,就是人們藉助自然界萬物寄寓獵獲野獸的意想和願望。第二,繪畫在以記述事實與勸善戒惡為主要功能時,都以自然的社會現象為藍本。如果離開這一藍本,繪畫的這種功能就很難發揮作用。這兩種情況下的繪畫,雖然缺乏創作者個人的發揮,但基本上都是以忠實描繪自然萬物為目的。人們在高度精確描繪自然萬物時,實際上也是一次與大自然閤而為一的過程,是一次高度解放、主動自由的享受自然規律的過程。其次,“立象以盡意”的寫意畫。這大概是從唐代文人畫興起之後齣現的一種現象。①這類繪畫中的自然物象,隻是成瞭創作者自我情感的錶達媒介。這種情感的錶達,是一種主觀能動性發揮的過程。人們有意識地進入自然物象,主動撥開自然物象神秘麵紗,讓心靈直接感悟自然物象的規律。因而是否逼真已不是人們評價這類繪畫的標準。從這類繪畫的發展態勢看,早期如唐代王維開創的文人畫.還是比較注重自然物象的真實性的。後來隨著理論的不斷完善以及時代變化,自然物象在繪畫當中便越來越成為人們發揮主觀能動性的媒介。人們這種主動的情感發揮,實際上是一次感悟自然規律的過程。如果說寫實繪畫與自然物象的交流還隻是一種外在契閤的話,那麼寫意的繪畫與自然物象的交流則已是一種內在的契閤。可見不論是以忠實描繪自然萬物為主的寫實,還是以傾注創作者情感為主的寫意,都是離不開自然界的。也即是把閤乎自然規律、體悟自然規律作為最高的目的。事實上,書畫的最高目的和極緻錶現,是為人們發泄情感找到一個平颱而已。當然,這種情感來自於人們的生活態度、世界觀和價值觀,它代錶的是整個社會所要訴說的心聲。如果這種心聲得不到正確的發泄,就會導緻嚮“惡”的結果發展。

……

前言/序言

用戶評價

這本書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,那種古典與現代交織的美學,光是捧在手裏把玩,就覺得心情舒暢。內頁的紙張質感上乘,印刷色彩精準地還原瞭董其昌原作的韻味,尤其是那些細節處的墨色變化和筆觸的力度,透過文字都能感受到藝術傢的心境。我特彆欣賞作者在排版上的用心,留白的處理恰到好處,使得每一幅作品的展示都像是在嚴肅的博物館展廳中獨立欣賞,給予觀者充分的思考空間,而不是被密集的文字和圖片壓迫。這種對物料和工藝的考究,本身就是對藝術作品的尊重,也體現瞭編輯團隊深厚的文化底蘊和對閱讀體驗的極緻追求。初讀時,我便沉浸在這種精緻的視覺享受中,仿佛跟隨書中的引導,進行瞭一次高規格的藝術之旅,遠超一般畫冊的範疇,更像是一件可供收藏的藝術品。

評分這本書的知識密度令人咋舌,但閱讀過程卻異常流暢,這得益於作者紮實的史學功底和對藝術史脈絡的清晰梳理。我特彆關注瞭其中對於晚明士人圈子內部交流與思想碰撞的描述,那部分內容揭示瞭許多鮮為人知的文壇軼事和藝術標準的確立過程。作者對於董其昌與其他同時代名傢的互動關係進行瞭細緻的比對分析,這使得我們能更立體地把握董其昌在當時藝術譜係中的定位。每次讀完一個章節,我都會忍不住停下來,去迴顧之前看到的圖像,去思考那些看似不經意的筆墨選擇背後,究竟蘊含瞭何種時代精神的投射。這種深度的挖掘,讓閱讀不再是被動接受信息,而是一場積極主動的思維探險,極大地拓展瞭我對中國古典藝術批評的理解維度。

評分這本書的敘事手法非常引人入勝,它沒有采用那種枯燥的學院派論述,而是將曆史背景、時代思潮與董其昌的個人生命軌跡巧妙地編織在一起。作者仿佛是一位經驗豐富的嚮導,帶著我們穿梭於明末清初那個動蕩而又充滿創造力的文人士大夫階層之中。讀到關於董其昌如何從一個抱負遠大的士人,一步步成長為影響後世數百年的書畫巨匠的心路曆程時,我深感震撼。那種對傳統與創新的掙紮、對“以書入畫”哲學的堅持與實踐,被描繪得有血有肉,讓人不僅看到瞭“董體”的技法,更理解瞭其背後深層次的文化自覺。這種敘事既有宏大的曆史視野,又不乏細膩入微的人物側寫,讓原本可能顯得高冷的藝術理論變得平易近人且充滿人情味。

評分裝幀設計固然精美,但更讓我稱贊的是本書的文獻引用和考據工作。可以明顯看齣,作者投入瞭巨大的精力去查閱和比對不同時期的檔案、私人信劄乃至地方誌,力求還原董其昌創作情境的真實性。這種嚴謹的治學態度,使得全書論斷都建立在堅實的史料基礎上,極大地增強瞭作品的說服力和權威性。特彆是當書中對幾件重要作品的創作時間、收藏流轉進行重新考證時,我感到十分驚喜,這無疑為當前學界的一些既有認知提供瞭有力的補充和修正。對於真正的藝術史愛好者而言,這種探求真相、力求精準的態度,比任何華麗的辭藻都更具吸引力。它是一部經得起推敲的學術研究成果,而非泛泛而談的藝術鑒賞小品。

評分這本書的語言風格變化多端,時而如清泉般平緩細膩,引導讀者進入寜靜的審美境界;時而又如霹靂般激揚有力,對某些僵化的藝術觀念進行犀利的批判與重估。這種節奏的張弛有度,使得閱讀體驗充滿瞭戲劇張力。尤其在闡述董其昌如何打破“院體”與“文人畫”的對立,尋求一種更加內在、超然的錶達方式時,作者的文字充滿瞭激情和洞察力。我能感受到作者作為一位資深研究者,那種對藝術生命力的由衷熱愛,這種情感是極具感染力的。讀罷全書,我的內心沒有感到絲毫的疲憊,反而充滿瞭一種被洗滌後的澄澈感,仿佛經過瞭一場深刻的文化與精神的洗禮。

評分《中國敦煌壁畫全集(西魏)》如果說敦煌藝術崛起於北魏時代的話,那麼,當曆史進入西魏後,敦煌藝術就大步跨入瞭一個兼容並蓄、融會中西的新時代。太和年間的孝文帝改革有力地推動瞭北魏鮮卑族的漢化運動,再加上當時南北方之間交流進一步加深,使得中原、南朝文化藝術的影響也遠披西陲。在這樣一個曆史背景下,西魏時期的莫高窟藝術無論從內容題材還是藝術風格方麵,都呈現齣一種豐富多彩、清新雅緻的風貌。

評分昌黎《為宰相賀雪錶》曰:“陛下深念黎氓,屢形詞旨。神監昭達,皇情感通。春雲始繁,時雪遂降。實豐穰之嘉瑞,銷癘疫於新年與“藍關馬不前”又一境界。東作可期,南畝有望。見天人之相應,知朝野之同歡。”時武元衡、張弘靖、韋貫之等為相,公知製誥。

評分昌黎《為宰相賀雪錶》曰:“陛下深念黎氓,屢形詞旨。神監昭達,皇情感通。春雲始繁,時雪遂降。實豐穰之嘉瑞,銷癘疫於新年與“藍關馬不前”又一境界。東作可期,南畝有望。見天人之相應,知朝野之同歡。”時武元衡、張弘靖、韋貫之等為相,公知製誥。

評分元和初,杜佑為司徒,年過七十猶未請老,裴晉公度時知製誥,因高郢緻仕,命詞曰:“以年緻仕,抑有前聞語不煩而意已至,近代寡廉,罕由斯道。”蓋譏佑也。

評分書很好 送貨快

評分下單後書很快就到瞭,包裝的很好,跟我想象中的一樣呢,書的質量也很好,很喜歡呢精彩書摘 每年夏天,我都會去梅恩釣魚。我喜歡吃楊梅和奶油,然而基於某些特殊原因,我發現水裏的魚愛吃水蟲。 所以在釣魚的時候,我就不作其他想法,而專心一緻地想著魚兒們所需要的。 我也可以用楊梅或奶油作釣餌,和一條小蟲或一隻蚱蜢同時放入水裏,然後徵詢魚兒的意見——“嘿,你要吃哪一種呢?” 為什麼我們不用同樣的方法來“釣”一個人呢? 有人問到路易特·喬琪,何以那些戰時的領袖們,退休後都不問政事,為什麼他還身居要職呢? 他告訴人們說:“如果說我手掌大權有要訣的話,那得歸功於我明白一個道理,當我釣魚的時候,必須放對魚餌。” 世上惟一能夠影響彆人的方法,就是談論人們所要的,同時告訴他,該如何纔能獲得。 明天你希望彆人為你做些什麼,你就得把這件事記住,我們可以這樣比喻:如果你不讓你的孩子吸煙,你無須訓斥他,隻要告訴孩子,吸煙不能參加棒球隊,或者不能在百碼競賽中奪標。不管你要應付小孩,或是一頭小牛、一隻猿猴,這都是值得你注意的一件事。 有一次,愛默生和他兒子想使一頭小牛進入牛棚,他們就犯瞭一般人常有的錯誤,隻想到自己所需要的,卻沒有顧慮到那頭小牛的立場……愛默生推,他兒子拉。而那頭小牛也跟他們一樣,隻堅持自己的想法,於是就挺起它的腿,強硬地拒絕離開那塊草地。 這時,旁邊的愛爾蘭女傭人看到瞭這種情形,她雖然不會寫文章,可是她頗知道牛馬牲畜的感受和習性,她馬上想到這頭小牛所要的是什麼。 女傭人把她的拇指放進小牛的嘴裏,讓小牛吸吮著她的拇指,然後再溫和地引它進入牛棚。 從我們來到這個世界上的第一天開始,我們的每一個舉動,每一個齣發點,都是為瞭自己,都是為我們的需要而做。 哈雷·歐佛斯托教授,在他一部頗具影響力的書中談到:“行動是由人類的基本欲望中産生的……對於想要說服彆人的人,最好的建議是無論是在商業上、傢庭裏、學校中、政治上,在彆人心念中,激起某種迫切的需要,如果能把這點做成功,那麼整個世界都是屬於他的,再也不會碰釘子,走上窮途末路瞭。” 明天當你要嚮某人勸說,讓他去做某件事時,未開口前你不妨先自問:“我怎樣使他要做這件事?” 這樣可以阻止我們,不要在匆忙之下去麵對彆人,最後導緻多說無益,徒勞而無功。 在紐約銀行工作的芭芭拉·安德森,為瞭兒子身體的緣故,想要遷居到亞利桑那州的鳳凰城去。於是,她寫信給鳳凰城的12傢銀行。她的信是這麼寫的: 敬啓者: 我在銀行界的10多年經驗,也許會使你們快速增長中的銀行對我感興趣。

評分昌黎為袁州刺史,有慶雲見州西北,至暮方散,乃以錶圖稱賀雲:“五采五色,光華不可遍觀;非煙非雲,容狀詎能詳述。抱日增麗,浮空不收。既變化而無窮,亦捲舒而莫定。斯為上瑞,實應太平。”時元和十五年六月也。

評分元和初,杜佑為司徒,年過七十猶未請老,裴晉公度時知製誥,因高郢緻仕,命詞曰:“以年緻仕,抑有前聞語不煩而意已至,近代寡廉,罕由斯道。”蓋譏佑也。

評分好

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有