具体描述

编辑推荐

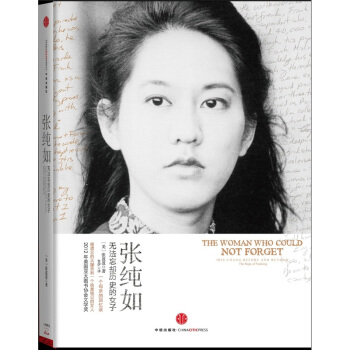

被遗忘的大屠杀和一个执意铭记的女人

一本感人至深、发人深省的回忆录

由张纯如的母亲娓娓道来

为读者揭示这位著名作家和历史学者的一生

2012年美国亚太图书协会文学奖

内容简介

出自张纯如笔下的畅销书《南京大屠杀》,永远的改变了人们看待二战亚洲战场的视角。这一切始于一张照片,照片里,数百名中国平民的尸体漂满江面。张纯如的灵魂因此被触动。这些人是谁?她无法忘怀那一景象。她无法忘怀自己看到的一切。

短短几年后,张纯如将这场堪比反犹大屠杀的暴行公之于世。《南京大屠杀》在《纽约时报》的畅销书榜单上停留了10周之久,销量近50万本,赢得了广泛的国际关注。

然而就是这个赤手空拳打破国际社会长达60年沉默的女子,2004年11月9日,终结了自己36岁的生命。

这之后的6年,张盈盈,张纯如的母亲,忍痛写下了这本回忆录,为读者细腻地呈现了女儿的生平:童年时自办的报纸,早年作为新闻记者的经历,一名年轻历史学者的冉冉升起,与儿子的自闭症作斗争的历程,以及悲剧性的自杀。《张纯如:无法忘却历史的女子》一书充分证明,张纯如确为她那一代人中的佼佼者,同时,这本书也展现了母女之间深切美丽的爱与疼痛。

作者简介

张盈盈是张纯如的母亲。她在哈佛大学获得生物化学博士学位后,曾在伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校担任微生物学研究副教授。她的丈夫张绍进也在该校任物理学教授。张盈盈目前住在加州圣何塞,是张纯如纪念基金的董事会成员。精彩书评

“张纯如是一个英雄。没有她,由她讲述的那个恐怖故事可能将永不为人所知。这是一本值得被广泛关注的充满爱心、文字优雅的回忆录。极其感人。”

——吉姆-里尔,PBS新闻一小时节目主持人

“送给被悲剧夺走生命的孩子的一曲动人挽歌。一本勇敢、严肃的书,一本献给勇敢而严肃的女儿的珍贵的回忆录。”

——西蒙-温彻斯特,《李约瑟传:一个热爱中国的人》和《教授与疯子》的作者

“读完这本书,你便会知道,张纯如是一个多么英勇无畏的女人。”

——詹姆斯-布莱德利,《父辈的旗帜》、《空战英豪》及《帝国的诅咒》的作者

“这本勇敢的回忆录令我们共同对一个生命加以赞颂,感觉到她宛如再世。充满勇气与信念,充满活力。”

——理查德-罗德斯,《原子弹秘史》(获普利策奖、美国国家图书奖和美国书评人协会奖)和《暗日:氢弹问世记》(获普利策奖提名)的作者

“这是我在过去十年里读过的最动人、最有力量的一本书。我通宵达旦地读,没有办法停下来。它写的是一个非同寻常的女子——她的传奇仍在继续,但它同时又是一对母女令人心碎的爱的故事。看过媒体上诸多耸人听闻的猜测,读到事实的真相令人震惊。这本书给我们所有人留下了许多重要的启示。”

——蔡美儿,耶鲁大学法学教授,《虎妈战歌》的作者

勇气铸就坚实之作:《张纯如:无法忘却历史的女子》绝对不是悲伤的故事,而是对她那非凡人生的赞歌。

——《华尔街日报》

张盈盈完成了她决意去做的事。张纯如将永远被人们铭记。

——《旧金山纪事报》

目录

序

前言

第一章 震惊

第二章 出生

第三章 童年

第四章 激情初现

第五章 中学时代

第六章 出类拔萃

第七章 初出茅庐

第八章 22岁:从头开始

第九章 一个年轻作家的奋斗

第十章 改变一生的照片

第十一章 生物钟

第十二章 突破

第十三章 克服障碍

第十四章 变成了名人

第十五章 过山车式的生活

第十六章 美国华人

第十七章 孩子和电影

第十八章 新书与新生命

第十九章 崩溃

第二十章 不期而至的死亡

尾声

补充说明

注释和引文出处

附录

献给张纯如的书

致谢

精彩书摘

第一章 震惊我想忘了那一天。但我永远都不会。

那是2004 年11 月9 日,星期二。早上8 点半,电话响起,女婿布瑞特? 道格拉斯(Brett Douglas)打来说,我们的女儿张纯如昨天晚上悄然离家。她的车,一辆1999 年出厂的白色奥兹莫比尔阿雷罗(oldsmobile Alero),也不在车库里。

我们匆忙赶到步行两分钟距离外的他们家中。一名圣何塞警察已经在那里。他和布瑞特稍作交谈后便即离开。布瑞特递给我们他在纯如电脑旁边找到的一张打印出来的遗书。那是写给布瑞特、我丈夫张绍进、纯如的弟弟张纯恺(mike)和我的。

纸条打印时间是凌晨1 点44 分。上面写着:

亲爱的布瑞特、妈妈、爸爸和纯恺:

在过去的几周里,我一直在为生或死的决定而纠结。

正如我跟布瑞特说过的,当你相信你拥有未来时,你想到的是一年复一年,一代又一代;而当你不相信时,日子不是以天——而是以分钟来计算的。

你们不会希望一个人在她的余生如行尸走肉般活着……我想过逃离,但我永远都无法挣脱我自己和我脑中的那些念头。

我之所以这样做,因为我太软弱,无法承受未来那些痛苦和烦恼的岁月。每一次呼吸都变得更加困难……就好像正在溺毙于汪洋大海之中。我知道,我的所作所为会把这种痛苦的一部分加于他人,尤其是那些最爱我的人。请原谅我。原谅我,因为我无法原谅自己。

爱你们的,纯如

我的心脏剧烈跳动,甚至可以听到它撞击胸膛的声音。我无法呼吸。我对绍进和布瑞特说,我们得找到她,把她带回来。

过去的几周里,纯如常常说,她不想再活下去了。自打从肯塔基州的路易斯维尔回来之后,她一直深受抑郁症的折磨。纯如去那里是为了采访美国二战老兵,为她关于巴丹死亡行军(Bataan Death march)的书收集资料。8 月12 日动身之前,她已经连续4 天不眠不休,也几乎没吃任何东西。到路易斯维尔不久,她就在旅馆房间里崩溃了。绍进和我坐飞机赶过去,把她带回圣何塞。这之后她接连看了三个精神病医生,一直在服用抗精神病和抗抑郁药物。10 月份的时候,纯如的儿子,两岁的克里斯托弗(Christopher),被送到伊利诺伊州的爷爷奶奶家中。

我和丈夫无法理解,纯如的生活怎么会这么快崩塌。那年春天,她刚刚为宣传她的新书《美国华人》(The Chinese in America)进行了一次为期5 周的旋风式签售旅行。旅行开始前,她看上去还一切都好。但当5 月初结束签售回到家中时,她却变得心事重重,认为有人将对她不利。在那次精神崩溃事件发生3 个月后,她的恐惧症进一步恶化了。

10 月28 日那天,我在她的皮包里发现了一份持枪许可申请和枪支安全使用手册,并由此发现她曾光顾过圣何塞东部的一家枪店。当我质问她的时候,她意识到我在

密切注意她的一举一动,于是开始疏远我。她不回复我的电话和电邮。我买了鲜花和食物送到她家门口,但她甚至不让我进门或接近她。

现在,她就这么留下一纸遗言然后消失不见了。但我仍抱有希望。或许她会回心转意,很快回家,就像9 月份时,她曾跑到本地一家旅馆住了一天,但晚上就回家了。我从来不信任何宗教,可那一刻我的双腿和双手都不禁簌簌发抖,我开始祈祷。

绍进和我回到家,开始准备外出寻人。但我们很快意识到,如果没有一个计划的话,我们不可能找到她。

“我们怎么办?”绍进绝望地问我。

“我不知道,”我声音颤抖着说,“让我先问问警方。”

我按照布瑞特留给我们的号码打电话给圣何塞警察局,询问警方是否有了任何关于纯如的消息。一个警官告诉我,警方已经将她的姓名和车牌号输入了失踪人口数据库。

“没有新的消息。”他告诉我,并向我们保证,一旦有任何进展,警方会立即通知我们。

我十分绝望,每隔半小时就给警察局打一个电话。得到的答复都一样。

“你觉得纯如会怎么做?”我问绍进。

他没有回答。他和我一样害怕。

我决定把这件事告诉我们的至亲。首先,我打给儿子纯恺。他是除我们之外唯一知道纯如真实状况的人。纯恺是一名软件工程师,为硅谷一家公司工作,他的办公室离我家很近。但不幸的是,他当时正在纽约出差。我打通他的手机,纯恺闻讯后震惊无语,马上决定搭最早一班飞机飞回来。

接着我又打给我的大哥张铮铮(Cheng Cheng),他就住在附近的帕洛奥图(Palo Alto),还有家在新泽西的弟弟张彬彬(Bing),以及马里兰的小妹张菁菁(Ging Ging)。与此同时,绍进也在给他的两个哥哥——住在新泽西的张绍远(Shau Yen)和洛杉矶的张绍迁(Frank)打电话,希望他们可以帮上忙。所有人闻讯都大吃一惊,因为之前纯如不让我们把她的精神状况告诉他人,甚至是至亲。我的兄弟姐妹中没人知道纯如患有抑郁症。他们试图安慰我,说纯如一定会回心转意,放弃自杀的念头,很快回家。但他们也拿不出可行的意见来。

每个人很快就又打电话过来,询问纯如的病情近况。光是一遍又一遍地重复那些细节就已经让我筋疲力尽。

……

前言/序言

序这本书是献给一位卓越的年轻女士的生命颂歌。尽管她英年早逝,但这并不减损其值得歌颂的程度。英国诗人、牧师约翰? 多恩(John Donne)曾在他最著名的作品《沉思录》中写道,“无论谁死去,都是自己的一部分在死去,因为我是人类的一分子”。任何一个女子的死亡也是如此。但是,每一个人,无论男女,他们的人生也丰富了我们的人生,因为每个人的一生都是对人类创造和情感的无尽可能的一种体现。即使是那些被我们认为是邪恶的人,那些犯下恶行的人,他们也揭示了人类的某些可能——尽管我们不愿闻听究竟。作为一名作家、一名年轻的美国华人,张纯如第一个站出来大声疾呼,揭发日本军队1937 年12 月到1938 年1 月间在中国南京对平民的大屠杀。我曾写过其他的恐怖事件——1939 年和1941 年,德军入侵波兰和苏联后,对犹太人的大规模枪杀;日本广岛和长崎遭遇的原子弹轰炸——我知道,翻阅历史档案、访问那些目击者和幸存者是多么令人痛苦的一项工作。继发性心理创伤是这种工作的一个危险因素。同张纯如一样,我也体验过噩梦连连、轻度抑郁的感觉,如果能保持适当距离和足够安全的话,我把这当成进入我所描写的角色的一种表现。我知道我为什么要探索这些恐怖事件。我不知道张纯如为什么这么做,但我想,在她内心深处,她想要切身体验她对那些受害者的怜悯和对作恶者的愤怒。西方人对南京大屠杀的近乎遗忘,以及日本政府对这件事的轻描淡写乃至否认,都令她义愤填膺。张纯如的文化背景令她拥有讲述这一复杂历史事件的独特角度,因为她能熟练地运用中文和英文两种语言。不过,光是提及张纯如最著名的作品其实忽略了她生命中更丰满的其他部分:作为一个人的人生——作为一个孩子、一个女儿、一个青年人、一个妻子,以及一个母亲。从生到死,我们扮演着多重角色。缺了哪个角色,其他部分的生命都不完整;每一个角色都是其他角色的组成部分。不管信仰为何,至少,那些失去的人和事会在我们的记忆中永生。在这本回忆录中,张纯如的母亲张盈盈分享了她对张纯如生命中其他部分的回忆,那些更为私密的部分。张盈盈告诉我们,写这本书帮助她克服了女儿去世的忧伤。对于那些光是通过她的书知道她的人来说,张纯如的生平传记让我们更详细了解了她到底是谁,她是如何写出那本最著名的作品的。我只见过张纯如一次,主要通过她的作品和彼此的通信熟悉这个人。但那个下午的会面是多么令人难忘!当时,我还没有搬到加州来。那次,我到旧金山进行图书签售。此前张纯如和我因为大屠杀的问题曾经有过联系,我邀请她和我共进午餐。我记得,那是个安静的周日,我们在我住的旧金山城中心的酒店见面。张纯如应该一直是个能给人留下深刻第一印象的人。初次见面,我自然也大感惊艳:她很高,惹人注目,健谈而又真诚热情。我们那顿饭吃了大约三个小时。餐厅里的人走光了,餐桌也都清理干净了,连侍者都交班了。我们了解对方的作品,抱怨各自的出版商。尽管读者或许期望我们见面时会更多地讨论文学,但几乎所有专业作家都像我们这样。当然,靠写作赚钱永远不那么靠谱。张纯如当时正因为书受到攻击而烦心。我记得我当时想着,她或许有些过分担心——她所描述的那些攻击不像是在21 世纪初可能发生在美国的事。从这本回忆录中,我发现,张纯如并非无故之虞。对她的攻击直至今日依然在互联网上继续着。张纯如在世时,这些攻击直接针对她个人——在她的眼中,那是充满威胁的。我曾与张纯如会面。现在,我也认识了她的父母。我能从他们身上发现张纯如智慧与勇气的来源。在这本勇决的回忆录中,你将认识一位与众不同的年轻女性和她的家人,了解她的一生。正如法国结构主义人类学家克洛德? 列维– 施特劳斯(ClaudeLévi-Strauss)曾经说过的,失去一位亲人,或是失去一个曾经感动过我们的作家或艺术家,那种无可弥补的遗憾就仿佛是蔷薇花永远灭绝、它的香气从此无从寻觅一样。一本回忆录无法挽回张纯如的离去,但它至少可以让我们再次感受到她的存在。这会永远是一种真切的存在,充满勇气,充满信念,充满活力。

理查德· 罗德斯(Richard Rhodes)

在线试读

《张纯如:无法忘却历史的女子》相关资料《张纯如:无法忘却历史的女子》一书充分证明,张纯如确为她那一代人中的佼佼者,同时,这本书也展现了母女之间深切美丽的情感纽带。

用户评价

我一直认为,有些名字,本身就承载着一段厚重的历史。张纯如,就是这样一个名字。提到她,我脑海中立刻浮现出南京大屠杀的惨烈画面,以及她为这段历史奔走呼号的身影。然而,对于她个人,我所知甚少。这本书的标题,直接点明了她与历史的紧密联系,也暗示了她不屈不挠的精神。我好奇的是,是什么样的契机,让她选择了这样一个沉重且充满挑战的主题?她是如何克服万难,搜集证据,并最终写出那本震惊世界的著作的?我希望这本书能带我走进她的内心世界,了解她在面对非议和压力时的真实感受,她在追求真相过程中的点点滴滴。我更想知道,是什么样的力量,让她如此坚定地成为那个“无法忘却历史的女子”,而不是被历史所淹没。这本书,在我看来,不仅仅是对一位作者的传记,更是对一种不屈精神的赞颂,是对历史真相不懈追求的写照。

评分说实话,我对“张纯如:无法忘却历史的女子”这个书名,最初的感受是一种淡淡的忧伤。张纯如这个名字,我是在了解南京大屠杀历史的时候接触到的,她的勇气和毅力给我留下了深刻的印象。但我总觉得,作为一个普通读者,对她个人生活和心路历程的了解太少。这本书的出现,仿佛是一个契机,让我有机会更深入地走进这位伟大的女性。我非常好奇,在她决定将笔触对准那段黑暗的历史时,她是如何开始的?她是否也曾有过犹豫和恐惧?是什么让她坚持下去,并且最终完成了那本影响深远的书?我希望这本书能展现她作为一个“人”,她的情感世界,她的生活点滴,她的成长经历。她不仅仅是历史的记录者,更是历史的见证者,而我,迫切地想了解她的“见证”过程,她的“见证”心得。我想知道,在那些冰冷的史料背后,隐藏着怎样一个鲜活的灵魂,又是怎样的信念,让她成为那个“无法忘却历史的女子”。

评分这本书的封面设计就吸引了我,那泛黄的纸张质感,以及张纯如女士那张充满力量却又带着一丝忧郁的肖像,仿佛将我带回了那个尘封的历史瞬间。我一直对二战期间的南京大屠杀事件有着深切的关注,但总是觉得很多细节被遗忘了,很多真相被掩盖。读过一些零散的资料,看了几部相关的纪录片,但总觉得缺少一种贯穿始终的力量,一种不懈的追寻。而“张纯如:无法忘却历史的女子”这个书名,恰恰触动了我内心深处那份对历史真相的渴望,也预示着主人公是一位将这段沉痛历史铭记于心、并为之不懈奋斗的女性。我好奇的是,是什么样的力量让她如此执着?是什么样的经历塑造了她坚韧不拔的品格?这本书能否为我揭示更多关于她的个人故事,她是如何克服重重困难,将那段被忽视的悲剧呈现给世界的?我期待着在书中看到她作为一个人,她的喜怒哀乐,她的挣扎与坚持,而不是仅仅作为一个符号,一个历史记录的载体。我希望她不仅仅是“无法忘却历史的女子”,更能让我体会到她“忘却不了”背后的原因,以及她为“不忘却”所付出的巨大代价。

评分这本书的书名《张纯如:无法忘却历史的女子》,在我第一次看到时,就深深地吸引了我。张纯如的名字,与南京大屠杀这段沉痛的历史紧密相连,她以惊人的毅力和勇气,将这段被遗忘的悲剧重新带入公众视野。然而,对于她本人,我所了解的远不止于此。我渴望了解更多关于她的故事,她的成长背景,她的求学经历,以及是什么让她选择了这条充满荆棘的道路。我希望这本书能更深入地挖掘她作为一个人,她的情感世界,她的内心挣扎,以及她在面对巨大压力和质疑时所表现出的坚韧。我想知道,她是如何搜集那些触目惊心的证据的?她是否也曾为那些遇难者流泪,为那些不公而愤怒?这本书,在我看来,是献给所有曾经或正在为历史真相奔走呼号的人们,它不仅仅是一本传记,更是一面镜子,让我们看到历史的残酷,也看到人性的光辉,以及一个女子,如何用她的笔,铸就了不朽的“无法忘却”。

评分我拿到这本书时,首先感受到的是它沉甸甸的分量,不仅仅是纸张的厚度,更是其中所蕴含的历史重量。我一直认为,历史的记录者本身就是历史的一部分,而张纯如,无疑是其中一位至关重要的人物。然而,关于她的个体经历,关于她如何从一个普通的作者,一步步走向了揭露南京大屠杀真相的艰难道路,我了解的并不多。我希望这本书能够填补我在这方面的认知空白。我想知道,她是如何获得那些一手资料的?她采访了多少幸存者?她又是如何面对来自各方的压力和质疑的?特别是,我一直很好奇,在她创作《南京!南京!》的过程中,她是否也承受了巨大的心理压力?毕竟,直面如此惨绝人寰的暴行,需要何等的勇气和承受能力?我渴望看到她在面对黑暗时的挣扎,她在寻找光明时的执着,以及她最终如何将那些被遗忘的苦难,以一种震撼人心的方式呈现出来。这本书,在我看来,不仅仅是对张纯如本人的介绍,更是对一种精神的礼赞,是对历史正义的呼唤。

评分不错,我很喜欢,是好书

评分原文当然是日文,所以有多种翻译方式,这个更为常见一些,也更加遵从原文

评分于善待“差生”,宽容“差生”。

评分可是当我在微博上看到这本书的时候还是毫不犹豫地买了下来。还没有翻开的时候它让我想起两本书,杨绛的《我们仨》和郑念的《上海生与死》。都是女人 ,都是母亲,看着自己的女儿离开,要有什么样的勇气才能够执笔写下现在看来淡淡的语气?

评分非常满意 非常满意 非常满意

评分非常好的,质量很好!送货也很快!

评分令人感动,纪念这样的女子

评分《南京大屠杀》

评分才看一点,冲着历史买的

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![假如给我三天光明(完整美绘本) [Three Days to See] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11046434/rBEIDFAGWAcIAAAAAAEEZCiCtAgAAEFzQBcNRQAAQR8929.jpg)

![武士之心:李小龙的人生哲学 [The Warrior Within:The Philosophies of Bnice Lee] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11645335/54d99953N71a703aa.jpg)