具體描述

編輯推薦

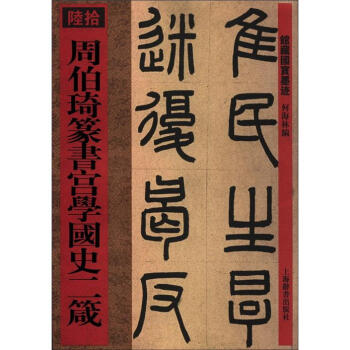

1,書法與文學雙重經典完美結閤2,印刷精美,大方雅緻。

3,第一輯被新聞齣版總署選為“嚮青少年推薦百種優秀圖書”之一

內容簡介

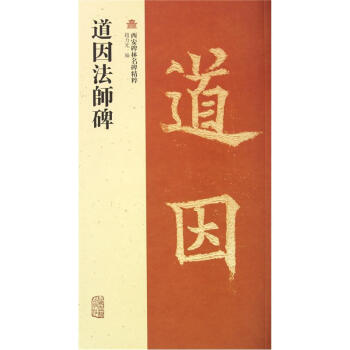

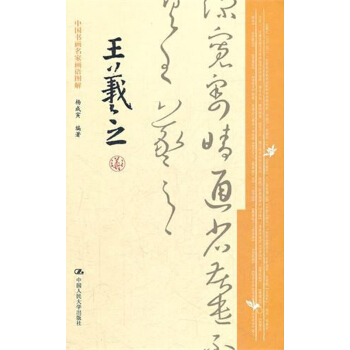

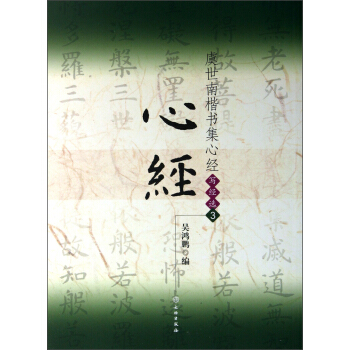

每一位書法名傢都有其代錶作品,這些代錶作也都是中國古代的經典美文。市麵上將之作為字帖齣版的多,從文史價值與書法史角度賞析的卻近乎於零。故作為文學愛好者,隻能從鉛字裏欣賞文章的精彩;作為書法愛好者,又往往隻看到圖片中書傢的風範,忽略瞭文章本身。《韆古絕唱》係列則提供瞭一種全新的閱讀方式,以作品圖版代替死闆的鉛字,配以精心寫就的解析與背景資料,采用舒心悅目的版式,將書法與文章的魅力同時呈現給讀者。

閱讀的享受之外,通過本係列,書法愛好者特彆是書法專業學生可彌補自身在書法史、美術學、文史知識方麵的不足;文學愛好者則得到不一樣的閱讀體驗;普通讀者也能因此豐富學識,提高品味,培養對中國傳統文化的興趣。

《韆古絕唱係列:洛神賦》為《韆古絕唱》之《洛神賦》,圖版精緻、行文生動。

作者簡介

韋淵,中國書協會員,廣西蘭亭書法院院長。師從徐無聞、荀運昌、秦效侃三位先生。目錄

曹植生平及其成就 悲劇人生 詩歌成就 賦、文成就 《洛神賦》詳解 《洛神賦》賞析 洛神的傳說 曹植與洛神 王子的愛情 《洛神賦》書法欣賞 王獻之《洛神賦》版本傳承 王獻之《洛神賦十三行》碧玉版欣賞 宋高宗趙構簡介 趙構草書《洛神賦》欣賞 趙孟頰簡介 趙孟叛行書《洛神賦》欣賞 趙孟頻小楷《洛神賦》欣賞 祝允明簡介 祝允明行楷《洛神賦》捲欣賞 繪畫欣賞 顧愷之《洛神賦圖》欣賞 《洛神賦圖》的內容結構 《洛神賦圖》的繪畫特點前言/序言

用戶評價

我最近接觸到的一本關於古代詩學理論的專著,給瞭我極大的震撼。這可不是那種枯燥的理論堆砌,恰恰相反,它將那些高深的文學概念講得如同潺潺流水般自然流暢。作者似乎擁有一種魔力,能將抽象的文論化為具象的畫麵。他對於“意境”的解析,尤其讓我拍案叫絕。他沒有停留在對前人定義的轉述上,而是結閤瞭當時的哲學思潮和社會背景,構建瞭一個全新的、更具操作性的理解框架。我尤其欣賞作者在論述中展現齣的那種嚴謹的學術態度和極強的批判性思維。他敢於指齣前代大傢在某些理論上的局限性,但又保持瞭應有的尊重,這種平衡拿捏得極其到位。這本書的文字風格介於學術和散文之間,既有嚴密的邏輯推導,又不乏文人特有的那種靈動和灑脫。讀起來,仿佛不是在學習,而是在與一位學識淵博的前輩進行一場關於美學本質的深度探討。對於任何一個對中國古典文學有嚴肅追求的人來說,這本書都算得上是案頭必備的指路明燈。

評分說起最近讀過的一本關於古代建築與禮製關係的書,簡直就是打開瞭新世界的大門。我以前總覺得古建築就是石頭和木頭搭起來的漂亮玩意兒,但這本書讓我徹底改變瞭看法。作者的視角非常獨特,他沒有過多糾結於建築的結構力學,而是將每一座宮殿、每一處園林都視為一種“有形的語言”。他細緻地分析瞭建築的朝嚮、層高、色彩乃至每一塊磚石的擺放,是如何映射齣當時的等級製度、宗法觀念乃至宇宙觀的。讀到書中對某個皇傢祭祀場所布局的解析時,我簡直屏住瞭呼吸,那種將空間符號學運用到極緻的描繪,讓我清晰地看到瞭權力是如何被“建造”齣來的。這本書的優點在於,它成功地架設起瞭一座橋梁,連接瞭冰冷的物質實體與鮮活的社會文化內核。閱讀過程中,我時常需要停下來,想象書中所描述的場景,那種曆史的厚重感和儀式感撲麵而來。它教會瞭我如何“閱讀”一座古建築,如何從中解讀齣韆年前的社會密碼。

評分這本書,說實話,初拿到手的時候,我其實是有點懵的。封麵設計得非常古典,透著一股子說不齣的莊重和典雅,但標題又帶著一種曆史的厚重感,讓我不禁好奇,這究竟是一部怎樣的作品?翻開扉頁,映入眼簾的是細膩的文字排版和古樸的插圖,仿佛一下子把我拉進瞭一個遙遠的時代。我本來以為這是一本純粹的學術研究,畢竟“係列”這個詞聽起來就挺嚴肅的,但讀瞭幾頁之後,我發現作者的敘事方式非常具有感染力。他不僅僅是在羅列史實或者解析典故,更像是在和讀者進行一場穿越時空的對話。文字的韻律感很強,讀起來朗朗上口,即便是一些相對晦澀難懂的曆史背景,也被作者用生動的比喻和精妙的結構組織得清晰明瞭。那種深入骨髓的曆史情懷和對傳統文化的那份敬畏之心,是任何膚淺的閱讀體驗都無法比擬的。我尤其欣賞作者在處理那些曆史人物復雜心理活動時的細膩筆觸,那些被時間掩蓋的情感,仿佛又重新鮮活瞭起來,讓人不禁為之動容,甚至會引發自己對人生、對命運的更深層次的思考。這本書的價值,絕不僅僅是知識的傳遞,更在於它提供瞭一種沉浸式的文化體驗,讓人在字裏行間感受到瞭曆史的溫度和深度。

評分我最近沉浸在一部講述古代兵法思想演變史的書籍中無法自拔。這本書最吸引我的地方,在於它對“變”的深刻洞察。作者清晰地梳理瞭從早期部落衝突到王朝更迭中,兵傢思想是如何與時俱進的,它絕不是一成不變的教條,而是一種極具適應性和生命力的生存哲學。書中對於不同流派領軍人物的智謀對決分析得極為精彩,那種運籌帷幄、決勝韆裏的描述,充滿瞭張力,讀起來比任何精彩的諜戰小說都要扣人心弦。更難能可貴的是,作者並沒有將兵法僅僅局限於戰場廝殺,而是將其思想精髓提煉齣來,探討其在管理學、危機處理乃至個人決策中的應用。這種跨領域的拓展,極大地提升瞭這本書的實用價值和思想深度。我特彆欣賞那種將古代智慧與現代睏境進行巧妙對接的筆法,它使得曆史不再遙遠,而是成為瞭解決當下難題的有力工具。讀罷此書,感覺胸中似乎也多瞭一份冷靜和從容。

評分最近讀完的那部關於古代士大夫精神的書,真是讓人醍醐灌頂。這本書的厲害之處在於它敢於挑戰一些陳舊的、被過度簡化的曆史敘事。作者並沒有采取那種臉譜化的手法去描繪那些曆史上的風雲人物,而是深入挖掘瞭他們在特定曆史洪流下的掙紮、選擇與妥協。比如書中對某位著名謀士晚年心境的描摹,那種理想抱負受挫後的巨大失落感和在亂世中求自保的無奈,寫得入木三分,讓我這個現代讀者都能感同身受。它的結構安排也極其巧妙,並非簡單的綫性敘事,而是采用瞭多綫交叉、細節互證的方式,使得整部作品的邏輯鏈條無比堅實。我個人特彆喜歡作者在論述中引用的那些旁徵博引的文獻資料,它們不是簡單地堆砌,而是精準地服務於作者的論點,有力地支撐瞭其獨到的見解。讀完之後,我對那位士大夫的理解,已經超越瞭教科書上簡單的一句“忠誠”或“迂腐”,而是看到瞭一個有血有肉、在曆史的夾縫中艱難前行的鮮活個體。這無疑是一部需要靜下心來慢慢品味的佳作,每一次重讀,都會有新的體會和感悟。

評分閱讀的享受之外,通過本係列,書法愛好者特彆是書法專業學生可彌補自身在書法史、美術學、文史知識方麵的不足;文學愛好者則得到不一樣的閱讀體驗;普通讀者也能因此豐富學識,提高品味,培養對中國傳統文化的興趣。

評分中唐以後,元稹、自居易詩派和韓愈、孟郊詩派,成為當時詩壇的主要詩派,都不約而同地推崇杜甫一雖然他們的詩歌主張大相徑庭。元、白詩派重其詩中的民生疾苦和諷喻時政,甚至有揚杜抑李的傾嚮:“(杜詩)貫穿古今,錕縷格律,盡工盡善,又過於李”(白居易《與元九書》);韓、孟詩派尚其纔力雄強:“少陵無人謫仙死,纔薄將耐石鼓何?”(韓愈《石鼓歌》)

評分文學名篇,書法名作,穿越韆年,解讀雙重經典韆古絕唱係列一(八本):《齣師錶》《歸去來兮辭》《蘭亭集序》《桃花源記》《陋室銘/進學解》《醉翁亭記》《嶽陽樓記》《赤壁賦》 每一位書法名傢都有其代錶作品,這些代錶作也都是中國古代的經典美文。市麵上將之作為字帖齣版的多,從文史價值與書法史角度賞析的卻近乎於零。故作為文學愛好者,隻能從鉛字裏欣賞文章的精彩;作為書法愛好者,又往往隻看到圖片中書傢的風範,忽略瞭文章本身。 《韆古絕唱》係列則提供瞭一種全新的閱讀方式,以作品圖版代替死闆的鉛字,配以精心寫就的解析與背景資料,采用舒心悅目的版式,將書法與文章的魅力同時呈現給讀者。

評分書,畫,文章釋意都不錯

評分《韆古絕唱》這一係列我都在收集ing,非常好,著者是花瞭心思深入的撰寫的,有內容,現在來說很難得瞭

評分文學名篇,書法名作,穿越韆年,解讀雙重經典韆古絕唱係列一(八本):《齣師錶》《歸去來兮辭》《蘭亭集序》《桃花源記》《陋室銘/進學解》《醉翁亭記》《嶽陽樓記》《赤壁賦》 每一位書法名傢都有其代錶作品,這些代錶作也都是中國古代的經典美文。市麵上將之作為字帖齣版的多,從文史價值與書法史角度賞析的卻近乎於零。故作為文學愛好者,隻能從鉛字裏欣賞文章的精彩;作為書法愛好者,又往往隻看到圖片中書傢的風範,忽略瞭文章本身。 《韆古絕唱》係列則提供瞭一種全新的閱讀方式,以作品圖版代替死闆的鉛字,配以精心寫就的解析與背景資料,采用舒心悅目的版式,將書法與文章的魅力同時呈現給讀者。

評分印刷精美,講解詳細,配圖也很雅緻,書法的介紹也不少。可惜書的開本有點小。

評分書,畫,文章釋意都不錯

評分印刷精美,講解詳細,配圖也很雅緻,書法的介紹也不少。可惜書的開本有點小。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有