具体描述

编辑推荐

1,书法与文学双重经典完美结合2,印刷精美,大方雅致。

3,第一辑被新闻出版总署选为“向青少年推荐百种优秀图书”之一

内容简介

每一位书法名家都有其代表作品,这些代表作也都是中国古代的经典美文。市面上将之作为字帖出版的多,从文史价值与书法史角度赏析的却近乎于零。故作为文学爱好者,只能从铅字里欣赏文章的精彩;作为书法爱好者,又往往只看到图片中书家的风范,忽略了文章本身。《千古绝唱》系列则提供了一种全新的阅读方式,以作品图版代替死板的铅字,配以精心写就的解析与背景资料,采用舒心悦目的版式,将书法与文章的魅力同时呈现给读者。

阅读的享受之外,通过本系列,书法爱好者特别是书法专业学生可弥补自身在书法史、美术学、文史知识方面的不足;文学爱好者则得到不一样的阅读体验;普通读者也能因此丰富学识,提高品味,培养对中国传统文化的兴趣。

《千古绝唱系列:洛神赋》为《千古绝唱》之《洛神赋》,图版精致、行文生动。

作者简介

韦渊,中国书协会员,广西兰亭书法院院长。师从徐无闻、荀运昌、秦效侃三位先生。目录

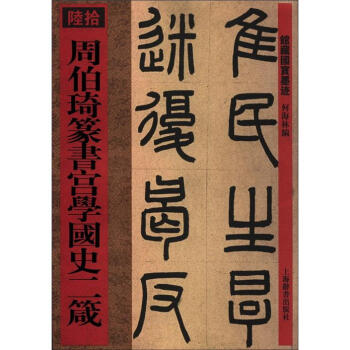

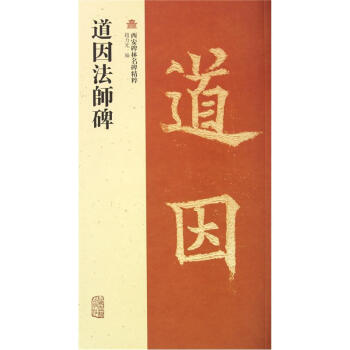

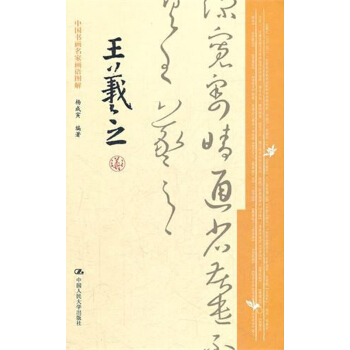

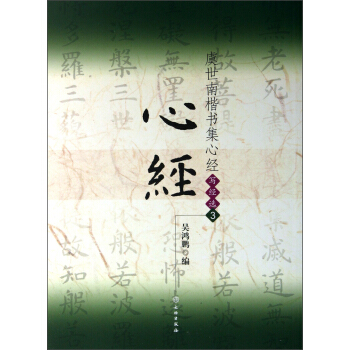

曹植生平及其成就 悲剧人生 诗歌成就 赋、文成就 《洛神赋》详解 《洛神赋》赏析 洛神的传说 曹植与洛神 王子的爱情 《洛神赋》书法欣赏 王献之《洛神赋》版本传承 王献之《洛神赋十三行》碧玉版欣赏 宋高宗赵构简介 赵构草书《洛神赋》欣赏 赵孟颊简介 赵孟叛行书《洛神赋》欣赏 赵孟频小楷《洛神赋》欣赏 祝允明简介 祝允明行楷《洛神赋》卷欣赏 绘画欣赏 顾恺之《洛神赋图》欣赏 《洛神赋图》的内容结构 《洛神赋图》的绘画特点前言/序言

用户评价

说起最近读过的一本关于古代建筑与礼制关系的书,简直就是打开了新世界的大门。我以前总觉得古建筑就是石头和木头搭起来的漂亮玩意儿,但这本书让我彻底改变了看法。作者的视角非常独特,他没有过多纠结于建筑的结构力学,而是将每一座宫殿、每一处园林都视为一种“有形的语言”。他细致地分析了建筑的朝向、层高、色彩乃至每一块砖石的摆放,是如何映射出当时的等级制度、宗法观念乃至宇宙观的。读到书中对某个皇家祭祀场所布局的解析时,我简直屏住了呼吸,那种将空间符号学运用到极致的描绘,让我清晰地看到了权力是如何被“建造”出来的。这本书的优点在于,它成功地架设起了一座桥梁,连接了冰冷的物质实体与鲜活的社会文化内核。阅读过程中,我时常需要停下来,想象书中所描述的场景,那种历史的厚重感和仪式感扑面而来。它教会了我如何“阅读”一座古建筑,如何从中解读出千年前的社会密码。

评分这本书,说实话,初拿到手的时候,我其实是有点懵的。封面设计得非常古典,透着一股子说不出的庄重和典雅,但标题又带着一种历史的厚重感,让我不禁好奇,这究竟是一部怎样的作品?翻开扉页,映入眼帘的是细腻的文字排版和古朴的插图,仿佛一下子把我拉进了一个遥远的时代。我本来以为这是一本纯粹的学术研究,毕竟“系列”这个词听起来就挺严肃的,但读了几页之后,我发现作者的叙事方式非常具有感染力。他不仅仅是在罗列史实或者解析典故,更像是在和读者进行一场穿越时空的对话。文字的韵律感很强,读起来朗朗上口,即便是一些相对晦涩难懂的历史背景,也被作者用生动的比喻和精妙的结构组织得清晰明了。那种深入骨髓的历史情怀和对传统文化的那份敬畏之心,是任何肤浅的阅读体验都无法比拟的。我尤其欣赏作者在处理那些历史人物复杂心理活动时的细腻笔触,那些被时间掩盖的情感,仿佛又重新鲜活了起来,让人不禁为之动容,甚至会引发自己对人生、对命运的更深层次的思考。这本书的价值,绝不仅仅是知识的传递,更在于它提供了一种沉浸式的文化体验,让人在字里行间感受到了历史的温度和深度。

评分我最近沉浸在一部讲述古代兵法思想演变史的书籍中无法自拔。这本书最吸引我的地方,在于它对“变”的深刻洞察。作者清晰地梳理了从早期部落冲突到王朝更迭中,兵家思想是如何与时俱进的,它绝不是一成不变的教条,而是一种极具适应性和生命力的生存哲学。书中对于不同流派领军人物的智谋对决分析得极为精彩,那种运筹帷幄、决胜千里的描述,充满了张力,读起来比任何精彩的谍战小说都要扣人心弦。更难能可贵的是,作者并没有将兵法仅仅局限于战场厮杀,而是将其思想精髓提炼出来,探讨其在管理学、危机处理乃至个人决策中的应用。这种跨领域的拓展,极大地提升了这本书的实用价值和思想深度。我特别欣赏那种将古代智慧与现代困境进行巧妙对接的笔法,它使得历史不再遥远,而是成为了解决当下难题的有力工具。读罢此书,感觉胸中似乎也多了一份冷静和从容。

评分我最近接触到的一本关于古代诗学理论的专著,给了我极大的震撼。这可不是那种枯燥的理论堆砌,恰恰相反,它将那些高深的文学概念讲得如同潺潺流水般自然流畅。作者似乎拥有一种魔力,能将抽象的文论化为具象的画面。他对于“意境”的解析,尤其让我拍案叫绝。他没有停留在对前人定义的转述上,而是结合了当时的哲学思潮和社会背景,构建了一个全新的、更具操作性的理解框架。我尤其欣赏作者在论述中展现出的那种严谨的学术态度和极强的批判性思维。他敢于指出前代大家在某些理论上的局限性,但又保持了应有的尊重,这种平衡拿捏得极其到位。这本书的文字风格介于学术和散文之间,既有严密的逻辑推导,又不乏文人特有的那种灵动和洒脱。读起来,仿佛不是在学习,而是在与一位学识渊博的前辈进行一场关于美学本质的深度探讨。对于任何一个对中国古典文学有严肃追求的人来说,这本书都算得上是案头必备的指路明灯。

评分最近读完的那部关于古代士大夫精神的书,真是让人醍醐灌顶。这本书的厉害之处在于它敢于挑战一些陈旧的、被过度简化的历史叙事。作者并没有采取那种脸谱化的手法去描绘那些历史上的风云人物,而是深入挖掘了他们在特定历史洪流下的挣扎、选择与妥协。比如书中对某位著名谋士晚年心境的描摹,那种理想抱负受挫后的巨大失落感和在乱世中求自保的无奈,写得入木三分,让我这个现代读者都能感同身受。它的结构安排也极其巧妙,并非简单的线性叙事,而是采用了多线交叉、细节互证的方式,使得整部作品的逻辑链条无比坚实。我个人特别喜欢作者在论述中引用的那些旁征博引的文献资料,它们不是简单地堆砌,而是精准地服务于作者的论点,有力地支撑了其独到的见解。读完之后,我对那位士大夫的理解,已经超越了教科书上简单的一句“忠诚”或“迂腐”,而是看到了一个有血有肉、在历史的夹缝中艰难前行的鲜活个体。这无疑是一部需要静下心来慢慢品味的佳作,每一次重读,都会有新的体会和感悟。

评分《千古绝唱》这一系列我都在收集ing,非常好,著者是花了心思深入的撰写的,有内容,现在来说很难得了

评分李杜文章在,光焰万丈长

评分印刷精美,讲解详细,配图也很雅致,书法的介绍也不少。可惜书的开本有点小。

评分阅读的享受之外,通过本系列,书法爱好者特别是书法专业学生可弥补自身在书法史、美术学、文史知识方面的不足;文学爱好者则得到不一样的阅读体验;普通读者也能因此丰富学识,提高品味,培养对中国传统文化的兴趣。

评分讲的很详细,所有版本的洛神赋都有了

评分文学名篇,书法名作,穿越千年,解读双重经典千古绝唱系列一(八本):《出师表》《归去来兮辞》《兰亭集序》《桃花源记》《陋室铭/进学解》《醉翁亭记》《岳阳楼记》《赤壁赋》 每一位书法名家都有其代表作品,这些代表作也都是中国古代的经典美文。市面上将之作为字帖出版的多,从文史价值与书法史角度赏析的却近乎于零。故作为文学爱好者,只能从铅字里欣赏文章的精彩;作为书法爱好者,又往往只看到图片中书家的风范,忽略了文章本身。 《千古绝唱》系列则提供了一种全新的阅读方式,以作品图版代替死板的铅字,配以精心写就的解析与背景资料,采用舒心悦目的版式,将书法与文章的魅力同时呈现给读者。

评分书中自有黄金屋,书中自有颜如玉,自古人们就推崇读书,到了现代社会科技高速发展,电视、网络各种媒体平台纷纷出现,可这并未减少人们对于读书的热情,读书就是思想的源泉,读书与健康成长紧紧相联,读书促进成长,成长离不开读书,这是我个人的理解,读书会使思想的源泉永不干枯。

评分送货速度好快快,第二天早晨10点就到货了。

评分送货速度好快快,第二天早晨10点就到货了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有