具体描述

编辑推荐

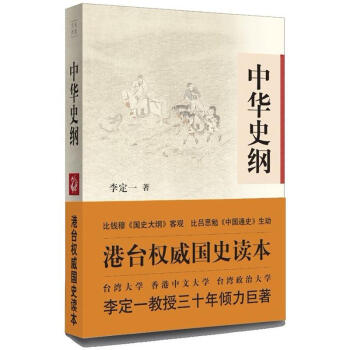

《中华史纲》,是台湾著名历史学家李定一教授作品,当代华文世界公认的国史经典著作之一,集严谨、独到、激情、朴实于一书,乃是一部令人耳目一新的通史佳作。内容简介

《中华史纲》是著名历史学家李定一教授的代表作,也是港台近几十年来为严谨的国史著作之一。书中独特思辨的史观,简洁朴实的语言,相比一般故作高深、枯燥乏味的历史书,令人耳目一新。本书是一部严谨独到、朴实优美的通史佳作。本书内容跨度从史前传说时期直到辛亥革命为止,记叙了几千年来中华世界的政治和文明之变迁。李定一教授的出发点,是要创作一部“针对当代现实,适合普通读者”的通俗历史读物,使读者可以快速、清晰地了解本民族之国史,以略尽国民之文化义务。

作者简介

李定一(1919-2002),字方中,重庆铜梁人。台湾当代知名历史学家,早年毕业于西南联大历史系。1946年赴欧美研究,1953年在台湾大学历史系任教。1963年赴香港,任香港中文大学历史系主任兼文学院院长。1975年返台,任教于政治大学历史系研究所。著、译、编有《中国近代史》、《中美早期外交史》、《中美外交史》、《中国近代史论丛》(与吴相湘、包遵彭合辑)、《俄罗斯源流考》、《世界史纲》、《中华史纲》等。内页插图

目录

序第一编 中华民族文化形成时期

第一章 蒙昧时期

第一节 神话——先民心目中的“历史”

第二节 五帝——传说时期

第二章 三代——历史的肇始

第一节 夏代(前2183-前1752)

第二节 殷商(前1752-前1111)

第三节 西周(前1111-前770)

第三章 春秋时代(前770-前481)

第一节 霸政的兴起——齐桓公

第二节 霸政的发展

第三节 各国的变化

第四章 战国时代(前469-前221)

第一节 战国变法图强

第二节 诡谲的国际斗争

第三节 社会的激剧变动

第四节 孔子——民间讲学的创始者

第五节 百花齐放——诸子百家

第二编 中华世界之创始与发展——秦汉三国与魏晋(前221-316)

第五章 “中华世界”的创始

第一节 秦王政时期(前246-前221)

第二节 秦始皇时代(前221-前210)

第三节 对秦始皇的评论

第四节 复古与维新的斗争(前209-前202)

第六章 中华世界的确立与发展

第一节 大一统局势的奠定——文景之治

第二节 武帝的兴革

第三节 中华世界的巩固

第四节 王莽兴起的背景

第五节 王莽时代——一个理想的破灭

第七章 衰颓时期(25-220)

第一节 光武帝的政策

第二节 黯淡迷惘的士风

第三节 外戚宦官与名流

第四节 长期分裂的前奏

第八章 大分裂的序幕

第一节 曹操的志事

第二节 三国的人物

第三节 三国鼎立

第四节 统一的幻梦——西晋

第九章 中华文化概述

第一节 农业情况

第二节 工商业发达

第三节 学术与科技

第三编 新陈代谢时期——“五胡乱华”与南北朝(316-589)

第十章 大动乱局势(306-439)

第一节 西晋边境的情势

第二节 匈奴称雄时期(306-349)

第三节 羌族称雄时期——苻坚

第四节 北魏的统一

第十一章 江南的开发与繁荣——东晋

第一节 南渡后的政局

第二节 东晋的北伐

第三节 南朝的政局

第四节 新天地中的旧文化

第十二章 旧文化的再生

第一节 孝文帝的华化

第二节 中原的分裂

第三节 新民族的旧文化

第四编 中华文化之定型——隋唐与两宋(589-1276)

第十三章 辉煌的唐代

第一节 大一统盛世的前奏

第二节 唐初的政局

第三节 由盛而衰的经过

第四节 唐代之衰亡

第五节 中华文化的广播

第十四章 唐代的经济社会与文化

第一节 唐代的经济社会

第二节 唐代的文化

第十五章 国势式微时期

第一节 五代十国的概况

第二节 宋代开国的政策

第三节 变法图强

第四节 南宋的苟安

第十六章 两宋的经济社会与文化

第一节 宋代的经济社会

第二节 宋代的文化

第五编 中华文化之发展——元明清之长期统一(1276-1842)

第十七章 元明两代之大势

第一节 蒙古人统治中国

第二节 明太祖开国政策

第三节 明初政局

第四节 明政之衰与张居正之改革

第五节 明成祖的海外发展

第六节 元明两代的文化

第七节 明代之衰亡

第十八章 大清帝国

第一节 一统中华

第二节 清初的统治

第三节 由盛而衰之历程

第四节 早期中外关系

第五节 中西文化交流

第六节 清代的文化

第六编 中华世界的没落——从鸦片战争到辛亥革命(1842-1911)

第十九章 西方势力的入侵

第一节 鸦片走私问题

第二节 鸦片战争

第三节 不平等条约的订立

第四节 大清帝国的解体

第二十章 全国大动乱

第一节 太平军的勃兴

第二节 太平军的政略

第三节 满汉政权的转移

第二十一章 自强运动

第一节 “师夷之长”的发端

第二节 基督教再度传播

第三节 自强运动的阻碍

第四节 第一次中日战争

第二十二章 救亡运动

第一节 开民智运动与百日维新

第二节 义和团

第三节 辛亥革命

第四节 国民革命之顿挫

精彩书摘

神话象征一个民族隐藏在内心深处的共通理想与欲望,不同的民族有不同的梦。中国、印度与西方文化在本质上有差异,在这三种迥然不同的神话中,也可略窥端倪。许多学者都异口同声说,中华文化的特质是人文精神,盘古的神话似乎便不是毫无意义了。(见第3页)秦始皇顺天应人,为天下万世谋福利,大家理应歌颂他,拥戴他,但刚好相反,当世的人诟骂他为“暴秦”,后世的人更将他视为专制残酷暴君的代表。……秦始皇贻祸中国最深远的地方,是他为后世树立一个行法治便享国不久的恶劣先例,使得中国政治长久厉行人治,而且君主在行人治专制时还振振有辞!(见第91页)

汉武帝的“尊崇儒术,罢黜百家”,只是提倡教育,政府不再用公帑去养不重视教化的“学人”而已,他决没有统制思想,压迫学术自由。董仲舒也从未作过如此之建议!武帝十分敬重董仲舒,但并未让他在中枢任职。(见第107页)

随着王莽死亡的不仅只一个个人,而是一个理想。这个理想有三个中心思想:(一)任何朝代都一定灭亡,不可能由一家一姓的人永远统治下去;(二)政权的转移,要用和平方式的“禅让”,不用战争来取得政权;(三)任何政权都要重视天意,天视自我民视,民心即是天意。(见第124页)

中国农民三大敌人:兵祸、天灾、剥削。以兵祸最可怕……其次是天灾……至于剥削则是司空见惯。如果上述三个敌人同时出现,便是野心家利用农民铤而走险的时机。野心家多不是农民,只是利用农民。野心家多用迷信宗教作为凝聚的力量。所谓的“农民起义”,再酿造成连年兵祸,为其他善良的农民带来悲惨的命运。遭大屠杀的仍是农民。兵祸天灾之后,人口减少,复员安定,若干年后,类似的情况再度发生,这便是历史上一治一乱中,中国农民命运的循环。(见第164页)

“五胡乱华”使浮在上层腐败不堪的魏晋文化,飘到南方去新生,沉淀在中下层的传统士人,在苦难的情况下,重振自后汉以来即被扬弃的儒术。不仅在文化上是如此,中华民族经过此次长时期的大动乱,各民族相互糅合,亦以一个崭新的姿态出现。(见第231页)

贞观之治与文景之治完全有别,后者只是皇帝个人有节俭的美德,但任令豪强横行,使天下百姓过着牛马猪犬不如的生活。放弃育民的责任而“无为”,从政治的立场看,他们是不负责任;从人道的观点看,他们是残忍。贾谊、董仲舒早已揭发其罪恶与黑暗。前者是君臣上下一心,励精图治,为疮痍满目、萧条残破的社会,作培元固本的工作,使社会繁荣,生民揖让雍容,达到“古昔未有也”的天堂。这是中国史家提到以往的君主,均以唐太宗为楷模的原因。(见第252页)

蒙古人征服欧亚其他地方,有如风卷残云,惟独征服中原,历时四十余年,耗竭人力最多。襄阳与钓鱼城等地的守将,能不使欧亚各地的将军们羞愧死?何况南宋是中国历史上最积弱的时期。(见第337页)

君主任命宰相主政,故君主不亲理庶政,故称君主专制。明君多有贤相,昏君则多权奸,但也有不少例外。废宰相后,皇帝个人直接总理天下庶政,百僚直接对皇帝负责,故称君主独裁,与君主专制有别。宰相胡惟庸谋反案,发生于(明)太祖十三年,自是不设宰相……从此皇帝直辖六部,即自兼宰相之意。清沿袭明制,君主独裁制在中国推行了五百三十一年(1380-1911)。(见第343页)

《南京条约》以后四年间中外所订的条约,都是应该平等,而实质上却极不平等的条约。英国因战争得胜,获得了按照他们的国际法上的国交平等;而中国却因为根本不知道那些“国际法”的缘故,承受了知识上不平等所加与的损害。(见第446页)

湘军与淮军都是应运而生的新势力,这种新力量酝酿形成后,便开始创造新局面。这批新崭露头角的汉人成为清末的砥柱中流,满人的实际政权由是而转入汉人手中,故洪秀全的种族主义虽只是号召口号,但它的影响却成全了汉人势力复苏。(见第492页)

戊戌政变中新旧派的争执,不是法的问题,而是政权的争夺问题。戊戌政变不是因变法而引起的政变,而是变人而有的斗争。尽管康、梁等人是为了达成一种救国的理想而以夺取政权为初步手段,但是反对者却把保持政权当作了目的。(见第543页)

……

用户评价

阅读体验的持续性,往往考验一本历史著作的真正功力。许多书读起来开头吸引人,后劲乏力,但这本书的后劲非常足。越往后读,我越发觉得,作者的视野似乎在不断拔高,从国家层面的兴衰,逐步过渡到文化与制度的深层演变。尤其是对近现代史的梳理,它没有陷入碎片化的叙事泥潭,而是非常有力地串联起了各个看似孤立的事件,揭示了它们之间潜在的内在逻辑和因果链条。读完最后一章,我感到了一种意犹未尽的满足感,这种满足感不是“我终于读完了”,而是“我似乎对这个民族的命运有了更深一层的理解”。这本书带给我的,不仅仅是知识的累积,更重要的是一种对时间、对变迁、对人类社会发展规律的深刻反思,这才是真正的好历史书的价值所在。

评分我特别欣赏作者在处理一些敏感或争议性历史问题时的平衡术。历史研究,很多时候就像在走钢丝,稍有不慎就会偏离客观。然而,在这本书中,我看到了非常成熟和审慎的态度。它并未回避那些教科书上可能被轻描淡写带过的冲突与矛盾,而是将其置于更广阔的历史背景下进行审视。它似乎在鼓励读者去思考,去质疑,而不是盲目接受单一的解释。每一次对复杂事件的梳理,都能感受到作者试图还原历史真相的诚意,那种对史实的敬畏感跃然纸上。这种不偏不倚、力求公正的写作风格,让这本书的公信力大大提升。对于想要建立自己独立历史见解的读者来说,这本书提供了一个极佳的、值得信赖的参照系,它教会我们如何带着批判性的眼光去看待历史的陈述。

评分说实话,我对历史书的阅读体验通常比较挑剔,很多作品要么过于学术化,晦涩难懂,要么又流于通俗化,缺乏足够的史学支撑。但这本书,在叙事的节奏感上把握得非常到位。它不像那种流水账式的编年史,读起来索然无味;它更像是一部精心编排的史诗剧,有高潮迭起的情节,有性格鲜明的历史人物群像。作者似乎很懂得如何拿捏“张弛有度”,在叙述宏大背景时,笔触磅礴大气,而在刻画历史转折点上的个体抉择时,又显得细腻入微,充满了人文关怀。比如,对于某个关键朝代的兴衰描写,它没有简单地归咎于一两个领袖人物的功过,而是从当时的社会结构、经济基础乃至思想文化等多维度进行了交叉分析,这种多维度的解读,极大地拓宽了我的思维边界。读这本书的过程,与其说是学习历史知识,不如说是在进行一场深刻的思维体操,不断挑战和重塑我原有的历史观。

评分这本书的封面设计着实让人眼前一亮,那种典雅中透着厚重的质感,很容易让人联想到历史的沧桑与深度。拿到书的当天,我就迫不及待地翻阅起来。首先吸引我的,是它在史料梳理上的那种严谨态度。感觉作者在每一个关键节点上的论述,都有大量的文献支撑,绝非泛泛而谈。尤其是在描绘一些重大历史事件时,那种抽丝剥茧的叙事方式,让人仿佛身临其境,感受到了历史的复杂性和多面性。它不仅仅是在讲述“发生了什么”,更深入地挖掘了“为什么会这样”以及“这对后世产生了怎样的影响”。这种深度剖析,对于我这种渴望系统了解中华文明脉络的读者来说,简直是醍醐灌顶。它提供了一个宏观的视角,但又不失细节的精妙,使得整个历史长河的画面清晰而立体。读完前几章,我有一种强烈的预感,这绝对是一本可以反复研读、常读常新的佳作,它为我构建了一个坚实而有逻辑的中国历史框架。

评分从装帧设计的细节来看,这本书的出版方也确实下了不少功夫。纸张的质感是那种略带粗粝感的米白纸,不仅长时间阅读下来眼睛不易疲劳,而且拿在手上沉甸甸的,很有分量感,让人觉得这是一份值得珍藏的“正经”读物。更值得称赞的是,书中的插图、地图和年表编排得极其用心。这些辅助材料绝非可有可无的点缀,而是紧密服务于正文的逻辑推进。清晰的区域划分图帮助我瞬间定位了事件发生的地理背景,而那些精心制作的时间轴,则帮助我理清了不同历史阶段之间的先后继承关系。对于我这种视觉学习者而言,这种图文并茂、互为佐证的排版方式,极大地提升了知识的吸收效率。它让原本可能枯燥的数字和人名,瞬间变得鲜活起来,真正做到了将知识“可视化”。

评分◆这世界上,总有一些人,要不做大老爷,要不做龟孙子,在比他弱的人面前,他做大老爷;碰到比他狠的,强的,他马上甘愿做龟孙子。假如一个社会,还是权力以及所谓的实力等等决定一切,这种人就不会改良,人类的这种丑陋人性就会继续存在下去。

评分◆武松对虎,不想打,不敢打,也不会打。只因为他好面子,好自负,好逞能,逼得自己没了退路,只好打了。打了,也就真的打死了。逞英雄,也就真的成了英雄。世界上的好多事,往往也就是这样。

评分赞一句京东补货速度很快。跟着老公一起读,颇有味道,通俗活泼,历史书读起来也很自然不费劲。

评分这是印在本书封底的王家范的句子。好书,封底的句子永远都是最合适的评价或是最精华的内容。

评分中华史纲港台权威读本和描述的一样,好评!上周周六,闲来无事,上午上了一个上午网,想起好久没买书了,似乎我买书有点上瘾,一段时间不逛书店就周身不爽,难道男人逛书店就象女人逛商场似的上瘾于是下楼吃了碗面,这段时间非常冷,还下这雨,到书店主要目的是买一大堆书,上次专程去买却被告知缺货,这次应该可以买到了吧。可是到一楼的查询处问,小姐却说昨天刚到的一批又卖完了!晕!为什么不多进点货,于是上京东挑选书。好了,废话不说。好了,我现在来说说这本书的观感吧,一个人重要的是找到自己的腔调,不论说话还是写字。腔调一旦确立,就好比打架有了块趁手的板砖,怎么使怎么顺手,怎么拍怎么有劲,顺带着身体姿态也挥洒自如,打架简直成了舞蹈,兼有了美感和韵味。要论到写字,腔调甚至先于主题,它是一个人特有的形式,或者工具不这么说,不这么写,就会别扭工欲善其事,必先利其器,腔调有时候就是器,有时候又是事,对一篇文章或者一本书来说,器就是事,事就是器。这本书,的确是用他特有的腔调表达了对腔调本身的赞美。|发货真是出乎意料的快,昨天下午订的货,第二天一早就收到了,赞一个,书质量很好,正版。独立包装,每一本有购物清单,让人放心。帮人家买的书,周五买的书,周天就收到了,快递很好也很快,包装很完整,跟同学一起买的两本,我们都很喜欢,谢谢!了解京东2013年3月30日晚间,京东商城正式将原域名360更换为,并同步推出名为的吉祥物形象,其首页也进行了一定程度改版。此外,用户在输入域名后,网页也自动跳转至。对于更换域名,京东方面表示,相对于原域名360,新切换的域名更符合中国用户语言习惯,简洁明了,使全球消费者都可以方便快捷地访问京东。同时,作为京东二字的拼音首字母拼写,也更易于和京东品牌产生联想,有利于京东品牌形象的传播和提升。京东在进步,京东越做越大。||||好了,现在给大家介绍两本本好书谢谢你离开我是张小娴在想念后时隔两年推出的新散文集。从拿到文稿到把它送到读者面前,几个月的时间,欣喜与不舍交杂。这是张小娴最美的散文。美在每个充满灵性的文字,美在细细道来的倾诉话语。美在作者书写时真实饱满的情绪,更美在打动人心的厚重情感。从装祯到设计前所未有的突破,每个精致跳动的文字,不再只是黑白配,而是有了鲜艳的色彩,首次全彩印刷,法国著名唯美派插画大师,亲绘插图。|两年的等待加最美的文字,就是你面前这本最值得期待的新作。洗脑术怎样有逻辑地说服他人全球最高端隐秘的心理学课程,彻底改变你思维逻辑的头脑风暴。白宫智囊团、美国、全球十大上市公司总裁都在秘密学习!当今世界最高明的思想控制与精神绑架,政治、宗教、信仰给我们的终极启示。全球

评分好

评分这是印在本书封底的王家范的句子。好书,封底的句子永远都是最合适的评价或是最精华的内容。

评分◆你看,他一意孤行要独自过景阳冈,是他不相信有老虎。当然,他也说了,即使有虎,他也不怕,但那是吹牛。武松的一大特点,就是好吹牛,好显摆,好炫耀,好逞能。

评分各方面都不错!快递速度快,书本质量强!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![海外中国研究丛书·中国:传统与变革 [China Tradition and Transformation] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11438781/rBEQYFNZvlwIAAAAAALsOQPgq5oAAFGNADHxBoAAuxR269.jpg)