具体描述

内容简介

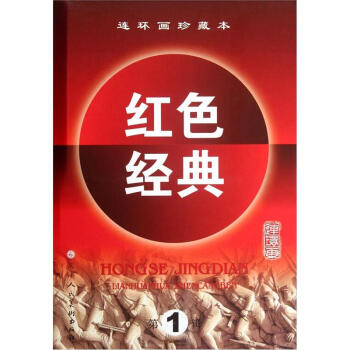

《连环画珍藏本红色经典(第1辑)(套装共7册)》着重选择从革命领袖到战斗英雄,从大型战役到游击战争,从战争年代的优秀党员到和平年代的模范党员等各个方面。目录

《闪闪的红星(上集)》《闪闪的红星(下集)》

《万水千山》

《红色娘子军》

《突破乌江》

《鄱湖风浪》

《强渡大渡河》

前言/序言

用户评价

这套《连环画珍藏本红色经典(第1辑)(套装共7册)》我盼了很久了,收到货的当天就迫不及待地翻开,那种沉甸甸的质感,以及封面设计复古的风格,瞬间把我拉回到了那个年代。虽然我并没有买这套书,但每次看到别人晒图或者在书店里瞥到,都会忍不住多看几眼,脑海里就会浮现出那些熟悉的画面和故事。记得小时候,最爱围在爷爷身边听他讲那些革命故事,虽然那时候年纪小,很多情节都记不太清了,但那些英雄人物的形象,以及他们为国家出生入死的精神,却深深地印在了我的脑海里。这套书的出现,恰好填补了我对那段历史的某种空白。我常常想象,当翻开这些连环画时,那些曾经激荡人心的画面会以怎样的形式呈现,是否会比我记忆中更加生动,更加细致?是不是每一个人物的表情,每一个场景的描绘,都凝聚着那个时代特有的艺术风格和创作精神?我尤其好奇,那些经典的故事情节,比如《闪闪的红星》、《小兵张嘎》等等,在以连环画的形式重现时,是否会有新的解读,或者更加深入地挖掘人物的内心世界?我设想,这套书不仅仅是简单的故事再现,更是一次对历史的回溯,一次对民族精神的传承。它会唤醒许多人尘封的记忆,也会让新一代的读者有机会了解那段波澜壮阔的岁月,感受革命先辈们艰苦卓绝的奋斗历程。我甚至能够想象出,翻阅这些连环画时,纸张的触感,墨水的味道,以及那种宁静致远的感觉,都是一种别样的享受。虽然我还没有真正拥有它,但它在我心中的分量,早已超过了一套普通的书籍,它承载的是一种情怀,一种对历史的敬畏,一种对民族英雄的崇敬。我期待着有一天,能够亲手翻阅这套珍贵的连环画,让那些伟大的故事,再次在我心中激荡。

评分每次看到《连环画珍藏本红色经典(第1辑)(套装共7册)》这个书名,我的脑海中都会立刻浮现出童年时期在书摊上翻阅连环画的情景。那时候,一本本色彩鲜艳、图文并茂的连环画是我们最珍贵的宝藏,里面充满了英雄的故事,也承载了我们对世界的最初认知。而红色经典,更是我们民族精神的重要组成部分,它们所代表的英勇无畏、坚定信仰,一直深深地影响着我。因此,这套将红色经典以连环画形式呈现的书籍,对我而言,具有非凡的意义。我时常想象,这套书的每一册,都可能是一次穿越时空的旅行。例如,《小兵张嘎》里那个机智勇敢的少年,《闪闪的红星》里潘冬子对理想的执着追求,以及《智取威虎山》里杨子荣深入敌后的传奇。我期待,这些故事在连环画的笔触下,会呈现出怎样的视觉盛宴。是否每一个人物的眼神都充满了故事,是否每一个场景都充满了历史的厚重感?我甚至可以想象,当翻阅这套书时,那种熟悉的纸张触感,以及扑面而来的油墨香,都会将我带回到那个激情燃烧的年代。这不仅仅是阅读,更是一种情感的共鸣,一种精神的传承。我期待着,能够有机会拥有这套书,让那些伟大的英雄故事,再次在我心中激荡,激励我不断前进。

评分前几天,在书店里偶然瞥见了我心仪已久的《连环画珍藏本红色经典(第1辑)(套装共7册)》,虽然当时没有立刻入手,但它在我脑海中挥之不去。我一直对那些承载着历史厚重感的经典作品有着特殊的感情,而红色经典无疑是其中最闪耀的部分。小时候,连环画是我最主要的课外读物,那些充满艺术气息的画面,不仅带给我乐趣,更在潜移默化中塑造了我的价值观。我记得,那时候最喜欢的人物就是那些坚韧不拔、为了理想不惜牺牲一切的革命先辈。现在,看到这套《红色经典》的连环画版本,我仿佛看到了童年时代的自己,那个对着连环画中的英雄人物指指点点,满怀崇敬的小孩。我非常好奇,这套书是如何将那些宏大的历史叙事,那些复杂的人物情感,浓缩到方寸之间的连环画里。每一个故事,是不是都经过了精心挑选和改编,能够最直接地触动人心?我设想,那些经典的场景,比如《地雷战》里的巧妙机关,《狼牙山五壮士》里的英勇就义,在连环画的演绎下,应该会更加生动形象,更加具有视觉冲击力。我甚至可以想象出,打开书页,那一页页精美的插图,那些饱含情感的线条,会带领我穿越时空,去感受那个年代的烽火硝烟,去体会革命先辈们浴血奋战的艰辛。这套书对我而言,不仅仅是怀旧,更是一种对历史的致敬,一种对民族精神的传承。它会唤醒我内心深处最柔软的情感,让我更加珍惜来之不易的和平与幸福。我期待着,有一天能拥有这套书,细细品读,让那些伟大的故事,再次点燃我心中的激情。

评分我一直对《连环画珍藏本红色经典(第1辑)(套装共7册)》这个名字非常着迷,虽然我还没有实际购买,但光听名字就觉得分量十足。我小时候就非常喜欢看连环画,那是一种非常独特的艺术形式,用简单的线条和画面就能讲述一个跌宕起伏的故事,而且非常容易被孩子们接受。而红色经典,更是承载了我们民族一段非常重要的历史,里面充满了英雄主义和牺牲精神,是我一直以来非常敬佩的。所以我常常会幻想,当这两者结合在一起会是什么样子?我猜想,这套书的画面一定非常精美,每一幅插图都可能是一件艺术品。那些革命英雄的形象,在画家的笔下,会是怎样的生动传神?那些艰难的战斗场面,又会是如何的惊心动魄?我尤其好奇,像《沙家浜》里阿庆嫂的机智,《智取威虎山》里杨子荣的勇敢,这些经典的桥段,在连环画里会如何表现?是不是会比我们平时看文字更加直观,更加深入人心?我甚至可以想象,当翻阅这套书的时候,那种翻页的沙沙声,以及扑面而来的油墨香,都会让人沉浸在那个充满激情和斗争的年代。这不仅仅是阅读,更是一种体验,一种重温历史,感悟精神的体验。我希望,这套书能够让我更加深入地了解那段历史,能够让我从那些革命先辈的故事中汲取力量,更能够让我将这种宝贵的精神传承下去。虽然我现在还没有拥有它,但我对它的期待,就像是对一份珍贵的礼物,充满了憧憬和神往。

评分我一直对《连环画珍藏本红色经典(第1辑)(套装共7册)》这个名字非常感兴趣,虽然我还没有买到这套书,但每次想到它,我的脑海里就会浮现出许多画面。我小时候就特别喜欢看连环画,那时候,一本本薄薄的连环画是我们最珍贵的读物,里面有英雄的故事,有感人的情节,还有生动有趣的画面。而红色经典,更是承载了我们民族一段非常重要的历史,里面充满了牺牲和奉献的精神,是我一直以来都非常敬佩的。所以,当我听说有这样一套将红色经典以连环画形式呈现的书籍时,我就充满了期待。我猜想,这套书的每一本都会讲述一个经典的故事,比如《闪闪的红星》里那个坚强的小男孩,《董存瑞》里那个舍身炸碉堡的英雄,还有《平原游击队》里那个足智多谋的李向阳。我非常好奇,这些故事在连环画里会以怎样的方式呈现?是更加注重人物的细节刻画,还是更加强调宏大的战争场面?我甚至可以想象,当翻开这套书的时候,那些熟悉的场景,那些英勇的身影,都会再一次鲜活地出现在我的眼前。这不仅仅是一种阅读,更是一种对历史的重温,一种对民族精神的传承。我期待着,能够有机会拥有这套书,让那些伟大的故事,再次点燃我心中的热情,让我更加珍惜今天的幸福生活。

评分《连环画珍藏本红色经典(第1辑)(套装共7册)》这个名字,在我心中激起了层层涟漪。我虽未曾拥有,但想象中的它,已经分量十足。我总觉得,连环画是一种极具魅力的艺术形式,它能用最简洁的笔触,勾勒出最动人的故事,尤其是在描绘那些充满了牺牲与奋斗的红色经典时,其感染力更是无可比拟。我仿佛能看到,当翻开这套书时,那些熟悉的英雄形象跃然纸上——《狼牙山五壮士》的英勇就义,《平原游击队》李向阳的机智灵活,《红岩》江姐坚贞不屈的眼神。我猜想,每一册都如同一颗饱满的珍珠,串联起我们民族记忆中最闪耀的片段。我特别好奇,在连环画的描绘下,那些惊心动魄的战斗场面会是怎样的震撼,那些感人至深的牺牲瞬间又会如何触动人心。我甚至能够想象,当指尖拂过那印刷精美的封面,一种历史的厚重感和时代的温度便扑面而来。这套书对我而言,不仅仅是收藏,更是一种对先辈的敬意,一种对民族精神的传承。它是一扇窗,让我得以窥见那个波澜壮阔的年代,得以感受那股不屈不挠的力量。我期待着,有一天能将这套珍贵的连环画捧在手中,让那些永恒的故事,在我的心中再次绽放光彩。

评分《连环画珍藏本红色经典(第1辑)(套装共7册)》这个书名,在我脑海中勾勒出了一幅幅充满力量的画面。我虽然目前还没有机会翻阅这套书,但每一次想到它,我都会联想到童年时代那些关于英雄的故事,以及那些用简单却充满张力的线条绘制出的画面。我一直认为,连环画是一种非常独特的艺术表现形式,它能够以一种非常直接且感人的方式,将历史的厚重感和人物的内心世界呈现出来。而红色经典,更是我们民族历史中不可或缺的一部分,它们代表着一种不屈不挠、勇往直前的精神。所以,当这两种元素结合时,我便充满了期待。我常常想象,这套书中的每一册,都会是一次穿越时空的旅程。比如,《地道战》里的智慧与勇气,《小兵张嘎》里的少年成长,以及《霓虹灯下的哨兵》里对和平的守护。我猜想,这些故事在连环画的描绘下,会比单纯的文字描述更加鲜活,更加具有感染力。我甚至能够想象出,那些革命先辈们坚毅的面庞,他们面对困难时的从容,以及他们为了信念而奋斗的身影,都会以一种震撼人心的方式展现在我眼前。这套书,对我来说,不仅仅是阅读,更是一种对历史的回顾,一种对民族精神的致敬。它会提醒我,不忘初心,牢记使命,继续前行。我期待着,能够有机会亲手翻阅这套书,让那些伟大的故事,再次在我心中激荡,给我带来力量和启迪。

评分最近,我无意中看到了关于《连环画珍藏本红色经典(第1辑)(套装共7册)》的一些讨论,虽然我还没有机会亲自翻阅,但单凭介绍和一些图片,就足以勾起我无限的好奇心。我对红色经典题材一直情有独钟,总觉得那里面蕴含着一种特殊的精神力量,能够激励人心。而连环画这种形式,更是承载了我童年的美好回忆。小时候,物质条件不富裕,连环画是我们最受欢迎的读物之一。那些黑白分明的线条,生动传神的画面,将复杂的故事讲述得浅显易懂,却又引人入胜。我记得,那时候最喜欢的就是围着小伙伴们一起分享一本连环画,轮流翻阅,争论着谁更喜欢哪个角色,谁更敬佩哪位英雄。如今,看到这套《红色经典》以连环画的形式重新呈现,我脑海中立刻涌现出无数个画面。我猜想,这套书中的每一册,都应该是一部经典的再现,比如《红岩》里那惊心动魄的斗争,《鸡毛信》里那个机智勇敢的小英雄,还有《林海雪原》里那些叱咤风云的剿匪故事。我无法想象,在艺术家们的手中,这些曾经在大银幕上或者文字中读到的故事,会以怎样的线条和色彩呈现在纸上。是更加写实,还是更加写意?人物的表情是否会更加丰富,场景的描绘是否会更加细腻?我特别期待,那些历史的瞬间,那些决定命运的时刻,在连环画的笔触下,会呈现出怎样的视觉冲击力。我想象着,当合上书本,那些英勇的身影,那些不屈的精神,会再一次在我心中回荡,让我对那段历史,对那些为民族解放事业奋斗的先辈们,有更深层次的理解和感悟。这不仅仅是一套书,更是一扇窗,一扇通往历史深处,通往民族精神源头的窗户。

评分我对《连环画珍藏本红色经典(第1辑)(套装共7册)》这个书名一直充满了好奇,虽然我还没有实际接触过这套书,但光是名字就足以勾起我无限的遐想。我记得小时候,连环画是我的主要课外读物,那些生动传神的画面,简单却饱含深情的文字,为我打开了一个充满想象力的世界。而红色经典,更是承载了我们民族一段波澜壮阔的历史,充满了英雄主义和牺牲精神,是我一直以来都非常崇敬的。因此,我非常期待这套将红色经典以连环画形式呈现的书籍。我脑海中常常会构思,当那些经典故事,比如《地雷战》里的智慧与勇气,《沙家浜》里阿庆嫂的机智,《董存瑞》里舍身炸碉堡的壮举,在连环画的笔触下,会展现出怎样的视觉冲击力。我猜想,每一幅画面都凝聚着艺术家的心血,每一个人物都栩栩如生,仿佛能够与我对话。我甚至能够想象,当翻开这套书的时候,那种淡淡的纸张香味,以及翻阅时发出的沙沙声,都会勾起我内心深处对那个年代的无限怀念。这套书对我而言,不仅仅是一次阅读,更是一次精神的洗礼,一次对民族脊梁的致敬。我希望,能够有机会收藏这套书,让那些伟大的故事,永远铭刻在我的心中,并传承给下一代。

评分我一直以来都对《连环画珍藏本红色经典(第1辑)(套装共7册)》这个名字心生向往,虽然我尚未亲手翻阅,但它在我心中已经占据了一个特殊的位置。我童年时期,连环画是我了解世界、感受故事的重要媒介,那些黑白分明的线条,充满张力的构图,以及深入人心的情节,都给我留下了深刻的印象。而红色经典,更是民族记忆的基石,它们所代表的英勇、牺牲、坚韧,是我一直以来所景仰和学习的精神。因此,将这两者结合,无疑是一次充满意义的文化传承。我常常在想,这套书中的每一册,都会是一扇通往历史深处的窗户。我能够想象,《林海雪原》里的杨子荣如何潜入虎穴,《鸡毛信》里的小英雄如何传递情报,以及《红岩》里江姐坚贞不屈的身影,都会以连环画的形式,更加直观地展现在读者面前。我特别期待,那些曾经让我热血沸腾的故事,在艺术家的精心描绘下,是否会呈现出更加细腻的情感,更加震撼的场面?我甚至可以想象,当指尖划过那些印刷精美的画面,墨香与历史的气息交织,会是一种多么奇妙的体验。这套书对我而言,不仅仅是收藏,更是一种对民族精神的致敬,一种对历史的尊重,一种对先辈们的缅怀。我渴望,能够有机会拥有它,让那些伟大的故事,在我的心中再次回响,给我带来力量,激励我前行。

评分红色经典,质量不用说了,一如既往滴好评啊

评分不错的书,版本老一点的绘画差点,现在的书都是好差搭配着卖,不理解。喜欢高大全,桐柏英雄居然没出精装本,希望出桐柏英雄的精装本!

评分4 目录

评分闪闪的红星(下集)

评分都是大师们的精品!直得收藏!

评分编辑推荐编辑

评分《红色娘子军》

评分南海潮

评分价格偏高,真的希望能够搞促销打折。谢谢京东、

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[赠帆布袋+大海报]哑舍大画集1+2(共2册)典藏纪念版 玄色/著 哑舍大画册青春文学绘画 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/23766648620/5a4c5506N42788145.png)