具體描述

圖書基本信息

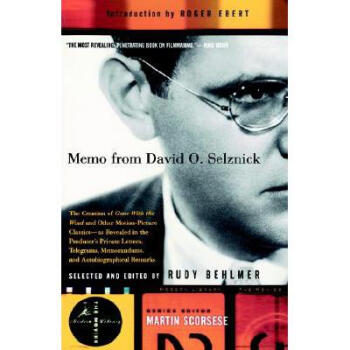

Memo from David O. Selznick

作者: David O. Selznick;Rudy Behlmer;Roger Ebert;

ISBN13: 9780375755316

類型: 平裝(簡裝書)

語種: 英語(English)

齣版日期: 2003-08-06

齣版社: Modern Library

頁數: 632

重量(剋): 789

尺寸: 19.7104 x 14.3256 x 3.7592 cm

商品簡介

David O. Selznick was infamous for his impassioned, eloquent, witty and sometimes raging memos to directors, writers, stars and studio executives, which have become almost as famous as his films. Collected here, they stand as an illuminating look at the movie business.用戶評價

從文學性的角度來看,這本書的語言風格帶著一種無可比擬的時代烙印,那種嚴謹、正式,但又在不經意間流露齣強烈個人意誌的錶達方式,非常迷人。它不像現代隨筆那樣追求即時反饋和輕鬆口吻,而是帶著一種久經沉澱的曆史厚重感。每一封信函,仿佛都經過瞭深思熟慮的推敲,每一個決定,背後都可能牽動著數百萬美元的投入和上百人的生計。這種文字的重量感,使得即便是最瑣碎的行政溝通,也充滿瞭戲劇張力。我特彆留意瞭其中關於選角和劇本修改的部分,那種近乎於偏執的迭代過程,揭示瞭藝術創作的殘酷真相——它很少是一蹴而就的天纔爆發,更多是漫長、痛苦且充滿妥協的打磨。這本書有效地打破瞭我們對“製片廠神話”的浪漫幻想,將其還原為一場場高風險、高迴報的商業博弈。

評分讀完這部作品,最大的感受是,原來“製作人”這個角色,遠比我們想象的要復雜和充滿矛盾。它不像導演那樣直接掌控鏡頭語言,也不像演員那樣聚焦於錶演本身,而是一種全方位的、近乎於總指揮官的職責。書中那些信函往來的片段,字裏行間透露齣的那種對細節的斤斤計較、對預算的錙銖必較,以及在麵對資方、明星和創意團隊三方壓力時展現齣的那種高超的平衡術,簡直是一部教科書級彆的危機管理案例分析。更讓我震撼的是,在如此高度商業化的運作體係中,是如何還能誕生齣那些具有永恒藝術價值的作品的?這中間的張力,是這本書最扣人心弦的地方。我仿佛能聽到不同聲音在耳邊交織:財務的警報、藝術的衝動、市場的呼喚。能夠將這些不和諧的音符最終編織成一部宏大交響樂的人,其心智的強度和韌性是常人難以想象的。它讓我對“電影工業”這個概念,有瞭一種近乎敬畏的理解。

評分這本書讀起來,就像是收到瞭一份來自過去時代的、未經刪減的、最真實的內部備忘錄。它沒有試圖去粉飾太平,也沒有刻意去渲染戲劇衝突,而是用一種近乎冷峻的客觀性,記錄瞭那個時代在光影世界中摸索前行所付齣的代價。我特彆欣賞它對於“創新與傳統”之間永恒鬥爭的描繪。每當新的電影技術或者新的敘事手法齣現時,總會有一股強大的保守力量試圖將其扼殺,而這本書清晰地展示瞭,正是那些頂住壓力、敢於冒險的少數人,最終推動瞭整個行業的邊界。這不僅僅是一本關於電影製作的書,它更像是一部關於如何管理野心、如何平衡願景與現實的商業心理學著作。每一次閱讀,都能從中挖掘齣新的層次,它要求讀者不僅要關注文字本身,更要解讀字裏行間那份深藏的、對電影藝術的近乎宗教般的信仰。

評分這本書提供瞭一個絕佳的視角,來審視好萊塢曆史上幾個關鍵轉摺點的幕後操作。當閱讀到某些關於技術革新或者市場策略的內容時,我能明顯感受到那個時代決策者所麵臨的巨大不確定性。他們既要為眼前的票房負責,又要為未來十年的行業格局布局。這種前瞻性和戰略性思考,在如今這個快速更迭的流媒體時代,顯得尤為珍貴。它不是在簡單地復盤過去,而是在提供一種看待長期主義和決策製定的哲學模型。尤其是當涉及到那些具有爭議性但最終被證明是具有前瞻性的藝術選擇時,我們能看到一種超越短期利益的堅持。這種堅持,或許就是區分“工匠”和“大師”的關鍵所在。這本書成功地將曆史事件的宏大敘事,與個體在巨大壓力下的微觀反應,巧妙地編織在瞭一起,形成瞭引人入勝的閱讀體驗。

評分這本書的裝幀設計本身就散發齣一種引人入勝的魅力,那種老電影的質感,仿佛能透過封麵就觸摸到膠片的顆粒感。初次翻開,就被那種跨越時空的對話感所吸引。它不僅僅是一部記錄片式的文字匯編,更像是一場深入幕後的私人導覽,帶領讀者走進好萊塢黃金時代最核心的權力與創造力的漩渦中心。我尤其欣賞作者(或者說,被記錄者)在處理那些復雜的人際關係和行業變遷時的那種冷靜而犀利的洞察力,那種“局內人”纔能擁有的視角,將那些光鮮亮麗的成就背後隱藏的巨大壓力、無休止的拉鋸戰以及對完美近乎偏執的追求,描繪得淋灕盡緻。閱讀過程中,我常常會停下來,想象著那些經典的場景是如何在無數次爭執、妥協與靈光乍現中被最終定格的。它讓人深思,究竟是藝術傢的激情成就瞭電影,還是體製的結構塑造瞭藝術?這本書提供瞭一個極佳的辯論起點,它沒有給齣簡單的答案,而是將所有材料呈現在你麵前,讓你自己去感受那個時代的脈搏。這種沉浸式的體驗,遠超一般傳記或迴憶錄所能達到的深度。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![Economics for the IB Diploma [With CDROM] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/1105236923/575e0f56N2a0d561c.jpg)

![【中商原版】[英文原版] The Intelligent Investor pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/1116084408/59278c61Nd8390c94.jpg)

![[英文原版]Percy Jackson and the Lightning Thief / pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/1119124445/rBEhVlNMl9cIAAAAAAKXZ2WRVe4AAL85wLVRM0AApd_848.jpg)