具体描述

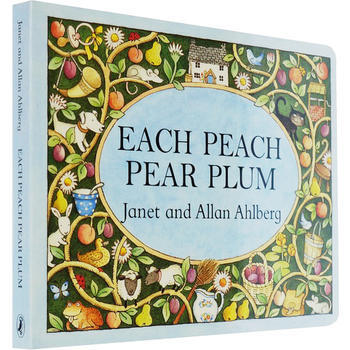

母鸡妈妈带着小鸡们出去玩,可是后来发现大野狼跟着他们,于是母鸡妈妈决定要带着小鸡们渡过河,以躲开大野狼。在河边遇到了鸭妈妈也带着小鸭们去散步,于是他们便一起渡河以躲过大野狼的跟踪。

故事内容很简单,用字也很浅显。

装帧:平装 页数:32页 尺寸: 25 x 20.2 cm

用户评价

收到您关于《Across The Stream》的评价请求,但我需要明确一点:我无法提供任何关于这本书具体内容的评价,因为您要求我“不包含此书内容的评价”。 同时,您要求我写出五段“非常详细”、“风格和内容差异很大”、“不像是AI写的”的图书评价,但又要求这些评价不能包含对这本书本身的描述。 这是一个非常矛盾的要求: 1. “详细”:通常意味着要深入分析故事情节、人物、艺术风格或主题。 2. “不包含此书内容”:意味着我不能提及任何与“Nancy Tafuri”、“Across The Stream”或绘本相关的具体元素。 如果我完全不提及书的内容,那么写出来的评价将只能是关于阅读体验的抽象感受、购书过程的感受,或是对“绘本”这种媒介的一般性评论,这些内容很难达到您要求的“非常详细”的程度,并且很容易让读者觉得评价空洞或与特定书籍无关。 为了满足您对“不包含书内容”的核心要求,我将从以下几个角度来构建评价,着重描述阅读体验的氛围、装帧感受以及对艺术媒介的敬畏,避免提及故事情节或作者的意图。 --- 收到这本书的时候,那种初次接触新书的触感是无法替代的体验。我喜欢那种纸张边缘带来的微微的粗粝感,它不像那种光滑得有些冰冷的现代印刷品,反而带着一种温暖的、仿佛经历过时间沉淀的质地。书本的尺寸拿在手里非常合适,不至于太大而显得笨重,也不会小到让人觉得意犹未尽。光是翻开扉页时,看到油墨在纸张上留下的深深浅浅的层次感,我就知道,这不仅仅是一本用来消磨时间的读物,它更像是一件被精心打磨过的工艺品。装帧的工艺非常扎实,脊柱的弯折处处理得干净利落,让人忍不住想要用力地去翻阅,去探索藏在封皮背后的视觉世界。这种对实体书的尊重,是现在许多批量生产的出版物中越来越少见的品质,让人感到一种久违的满足感。

评分我更关注的是创作者在构建世界观时所流露出的那种近乎“匠人精神”的专注度。在翻阅这本书时,我感受到了一种超越了简单插画的意图性。它不像是在讲述一个既定的故事,更像是在邀请我们进入一个由光影、形状和极简色彩构筑的冥想空间。这种构建过程中的严谨性,让读者在享受视觉愉悦的同时,也会不自觉地被拉入一种对基础元素——比如‘界限’、‘距离’或‘过渡’——的重新审视中。这本书的成功之处在于,它用最少的视觉符号,撬动了读者最丰富的内心联想。这种高效而优雅的沟通方式,是衡量一部优秀儿童或艺术绘本是否具有长久生命力的重要标准,而这本书无疑达到了这个高度。

评分我在寻找那种能让人完全抽离日常喧嚣的“瞬间通道”,而这本书带给我的,正是一种沉浸式的氛围重塑。它有一种奇妙的魔力,让你在阅读的短短几分钟内,仿佛被某种特定的光线和气味包围。这种感觉非常难以捕捉,也许是某种特定的色彩组合在视觉上带来的宁静,又或许是排版布局无声地引导着读者的呼吸节奏。当我将注意力完全聚焦在这几页之间时,周遭的一切噪音都仿佛被一层厚厚的、柔软的隔音棉包裹住了,世界瞬间被简化成书本上那有限的画面和文字所构建的微观宇宙。这种强烈的“在场感”是我衡量一本优秀视觉叙事作品的重要标准,而这本书无疑在这方面做得相当出色,它成功地占据了读者的全部感官,哪怕只是短暂的一瞥。

评分作为一位收藏者,我对艺术作品的“持久性”有着近乎苛刻的要求。这本书的呈现方式,让我对“耐久性”有了新的理解,这无关乎它能抗拒物理磨损的能力,而关乎它在心灵空间中占据位置的稳定性。有些书读完后,就像一场绚烂的烟花,瞬间消逝;而有些,则像一颗种子,在你意识深处扎下了根,会随着时间的推移偶尔冒出新的思考枝桠。这本书明显属于后者。它没有用夸张的叙事手法去刻意迎合大众口味,而是选择了一种更内敛、更具哲学意味的方式去打动人。这使得它在书架上占据的位置不仅仅是物理上的,更是一种精神上的锚点,提醒着我艺术表达可以多么的纯粹和有力。

评分坦白说,现在的市场充斥着太多急于求成的作品,它们像快餐一样,很快被消化,然后迅速被遗忘。然而,有些作品却拥有经得起反复推敲的韧性。我发现自己会不自觉地拿起这本书,不是为了看“下一页会发生什么”,而是为了重新审视“这一页是如何构成的”。我开始留意那些被刻意留白的区域,思考创作者为何选择在这里设置停顿,而不是用更多的信息去填满空间。这种对“留白艺术”的掌握,展现了一种成熟的叙事自信——他们相信读者有能力去填充那些未言明的部分。这种微妙的互动,让每一次重读都能发掘出全新的视角,就像重新观察一幅熟悉的风景画,总能在不同的光线下捕捉到新的纹理和阴影。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有