具体描述

产品特色

编辑推荐

“古者称师曰先生。”但在世人的评判标准里,并非所有的教师,都配称“先生”。

百年国史已有镜鉴:教育盛,虽战乱纷争仍人才辈出、民力丰沛、国体向上;教育衰,纵四海平定歌舞升平也社会浮躁、未来迷茫、振兴乏力。教育,国之命脉,牵一发而动全身,系百年而导国运,而先生又为百年教育之魂魄,是国之方向性指标。那时的先生们,不擅评职称,更擅长个性教学法;有知识,更有情趣;有性格,更讲人格和品格;教学相长,更倾力爱护学生;不独守三尺讲台,更在广阔的社会舞台上展示大国民风范;学贯中西,更想回中国致用;热心时政,更能为国家担当。

胡适、马相伯、张伯苓、梅贻琦、竺可桢、晏阳初、陶行知、梁漱溟、陈寅恪,他们开风气之先,不坠青云之志。他们的人格风骨、思想情怀、学术风范、学问自由,莫不是时代的榜样。在波澜壮阔的民国文化、烽火连天的抗战守拙和大江大海的南渡北归中,他们宛如一座座顽强的灯塔,各自照亮一方山河!

海报:

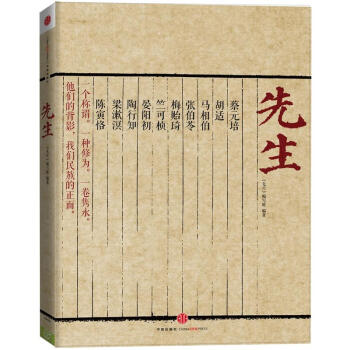

内容简介

先生,一个称谓。一种修为。一份崇敬。一种精神。一百多年来,国民意志之接力及薪火相传,有赖先生。

《先生》一书以十集大型纪录片《先生》为基础,结合《新周刊》的“先生”专题文章,以十位先生的个性经历为经,中国社会变革为纬,将其莫不传奇的性格性情、命运经历、学术作为,以及他们的善良、无奈、焦虑和欢喜,在点滴中渐次呈现,充分反映了先生们贴近群伦又卓尔不群的独特全貌,让读者走近他们,走进那个时代,感受他们,了解他们,了解那个时代,了解我们这个民族的风骨,了解我们这个民族的传承。也亦为现今中国教育,立镜一面,呼喊十声。

先生都学贯中西,不仅有深厚的国学根基,又对西方的民主科学感同身受;他们生于乱世,颠沛流离于战火,却不求苟全性命、不求闻达,为国传承与担当;像庇护小鸡的母鸡般,以弱身御强世;对学生后辈教之导之帮之扶之惜之爱之,毫不吝啬提供经世学问之坐标以及人格营养,示范风骨与风度,为后辈的成长和民族的兴盛赢得时间、空间。他们既清贫又富有,不仅有激情,还有理性;他们不断张扬民主、科学,并点滴努力推动着国家的进步。

内页插图

精彩书评

错过胡适,中国错过了100年。毕“百年之功”于“百日维新”诚不可信,但胡老夫子所舶来的杜威主义却是一点一滴真诚的社会改造。 胡适不仅是约翰·克利斯朵夫,更是奥里维,他是思想之军,而不是暴力之军。他被忽略了,却从未有人能把他击垮。

——熊培云

曾经有作家感叹我们中国人少有世界意义,今天焦虑的民族主义者则直言要求中国在世界的话语权。其实,考察历史,放眼华人世界,我们可以骄傲,较之其他民族,中国人在现代、当代史上的文明贡献几乎不遑多让。

——余世存

目录

前 言/一百年来影响了中国的先生们

序 /那些背影,一个民族的正面

蔡元培/思想自由,兼容并包

胡 适/容忍就是自由的根源

梅贻琦/非谓有大楼之谓也,有大师之谓也

张伯苓/公允公能,日新月异

晏阳初/办平民学校,以造就“新民”

陶行知/生活即教育,社会即学校,教学做合一

梁漱溟/以乡村建设工作重建中国秩序

竺可桢/办大学不能不有哲学中心思想

陈寅恪/独立之精神,自由之思想

马相伯/“叫了一百年,还没有把中国叫醒”

后记一/邓康延和他的“先生”们

后记二/我看十大先生

后记三/“大先生”固然奉献更大,“小先生”一样光荣伟大

附录一/“先生”考

附录二/ “先生”小事记

精彩书摘

张伯苓 允公允能,日新月异教育救国志

19岁那年,张伯苓以“最优等第一”的成绩毕业于北洋水师学堂。时值甲午战败,无船可开,张伯苓满怀英雄无用武之地的苦闷,在家闲居了一年。

当他终于有机会上船练习枪炮鱼雷射击和驾驶技术时,一个“国帜三易”的国耻现场,使他的报国志向从军事转向教育。

在那场降旗、升旗的过程中,张伯苓站在代表政府的“通济”轮甲板上,接收日本把其曾经盘踞的威海卫交还中国,再转移给英国。在同一个现场,日本国旗降下,中国国旗升起。隔一日,中国国旗降下,改悬英国国旗。张伯苓亲眼目睹国旗升降,痛切感受国家屈辱,内心受到极大刺激,遂立为国雪耻、育才强国之志。他说:“念国家积弱至此,苟不自强,奚以图存,而自强之道,端在教育。创办新教育,造就新人才,及苓终身从事教育之救国志愿,即肇始于此时。”

胡适把张伯苓的这个转变写进了《教育家张伯苓》。他说:“缘自中国败于日本之后,欧洲帝国主义者,在中国竞相争夺势力范围,伯苓即于其时在威海卫亲身经历到中国所受耻辱的深刻。威海卫原为中国海军军港,中日之战失败后,即被日军占领,旋由三国干涉交还中国,转租于英。‘通济’号系奉命开往威海卫自日军方面接收,然后于翌日移交英军。伯苓目击心伤,喟然叹曰:‘我在那里亲眼目睹两日之间三次易帜,取下太阳旗,挂起黄龙旗;第二天,我又看见取下黄龙旗,挂起米字旗。当时说不出的悲愤交集,乃深深觉得,我国欲在现代世界求生存,全靠新式教育,创造一代新人。我乃决计献身于教育救国事业。’”

20世纪前半叶的国家命运,把一个未来的舰长甚至将军,引向了一位伟大教育家之路;而从一开始,张伯苓办教育的一个基本的理念就是教育救国:“文以治国,商以富国,礼以强国。”

1905年,袁世凯以北洋军6个镇的兵力在直隶河间举办大规模演习,史称“河间秋操”,它意味着袁世凯小站新政初战告捷。作为北洋系的发祥地和中心,天津城成为中国现代化的源头和中心。这一年秋天,袁世凯联名湖广总督张之洞又推动了另一桩大事。

1905年9月2日清政府谕令,从公元1906年起,停止所有乡试、会试和各省岁试。随着谕令颁布,中国历史上延续了1300年的科举制度突然结束。据袁世凯的后人回忆,袁世凯平生最引以为自豪的一件事情就是废除科举。但其所呈上的主张废除科举制的奏折,实是根据其近侧的严修、卢靖(木斋)等人所持“科举不废学校不兴”的观点而形成。袁氏曾自述:“一生事功乃练兵、兴学二项,练兵,世凯自任之;兴学,则以范孙先生任之。”

严修(严范孙)出身天津盐商世家,因横贯商学两界,与南通张謇并称“南张北严”。严修最早上奏折建议科举考试里面增加经济特科;1904年,严修被袁世凯力荐成为学部左侍郎,统管全国学务。

光绪二十四年(1898年),年仅22岁的张伯苓开始在清朝学部左侍郎严修家里教书,两人在教育方面长达近30年的联手耕耘从此发端。胡适曾评价道,张伯苓和严修先生在教育上的合作是最圆满的一件事。但在当时,严范孙已是学部侍郎,二品大员,有很高社会地位;而张伯苓只是20岁出头的小伙子,默默无闻。

但严修认为他是块璞玉。他敏锐地捕捉到张伯苓对教育事业的热诚和决心。张伯苓对自己也如此评价:“我没有特殊的才干,我也没有学得什么特别方面的高深技能。我一生努力所得的一点成就,完全由于一个简单的事实,就是我对于教育具有信心和兴趣。”言辞虽朴实,分量却极重。

张伯苓曾向严修表态:“宁以身殉,不为利诱,终身从事教育,不为官。”严修1927年病逝,在南开学校他被尊称为“校父”。无论在他生前还是身后,张伯苓都严守对他的承诺,苦心经营南开系列学校。张伯苓也曾经谈起过坚守这份诺言的艰涩,他说每每雨中走在南开校园里,看到雨水滴打在树上,就感觉像自己在落泪。

办新学

1875年7月6日,《纽约时报》刊登了一篇名为《令人恐怖的考试制度》的报道,其中描述了学生在私塾扯大嗓门叫喊着背诵课文的情境,并批评说“这种教育方式是填鸭式的”,“把人的知识来源限定在这些古代经典大师们的身上,是大清国教育制度最大的弊端”。

而张伯苓在严氏家塾讲授的却是数学、理化和英语。数学课上讲授的内容有几何、代数、三角,物理有力学、光学和电磁学,英语教材是《科学读者》(Scientific Readers)。一百多年前,在私塾教数理化是新闻,就像今天开培训班教《三字经》一样。

张伯苓倡导的新式教育以及师生关系,也同样无法让老先生们接受。因张伯苓引入西方的话剧,并与学生同台出演,被人批评为败坏“士林传统”,有悖“师道尊严”,师生同台成何体统。南开大学教授梁吉生曾在书中写道,这些人“散布流言飞语,咒骂张伯苓‘数典忘祖’,蔑弃圣道,不得好死”。

而张伯苓顶住舆论压力,坚持实行自己的新式教育理念。当时的张伯苓和学生一起踢足球,一起玩惠斯特(桥牌的前身),带学生到城外骑自行车。他教照相术--摄人魂魄。他把一根长鸡毛掸子架在两张木椅之上,让学生跳过去,还不断往椅子脚下垫书本,让鸡毛掸子越来越高。他让学生撑膝弓背,其他学生轮流从其背上跨过去,让有些人觉得有伤大雅。但这还不算,他还“反对学生早婚”,在塾馆开展哑铃、足球、角力、跳高、拳术、自行车等体育活动,在体育活动时师生都改穿短裤。

胡适在论及这段历史时说:“这种师生间自由民主的共同教学和游戏,显露出年轻的张老师是中国现代教育的一位创造者。”

张伯苓能当中国现代教育的一位创造者,与他成长的时代环境以及他自己亲身接受的教育密不可分。张伯苓出生于19世纪末,那是一个中国志士仁人为求强国之道而兴办新学、革新教育的年代。张伯苓出生当年,即1876年,福建巡抚丁日昌创设福州电报学堂,天津机器局开办电器和水雷学堂;他5岁始受庭训、从父读书那年,伦敦传教会马根济在天津创设医学馆,为北洋医学堂的前身。1880年,李鸿章奏准创办天津水师学堂开学;次年,上海设立电报学堂,山西巡抚张之洞在太原创办令德堂。

14岁时,张伯苓考入天津北洋水师学堂。北洋水师学堂是中国近代最早的海军军官学校。据张锡祚所著《张伯苓先生传略》记载,“这个水师学堂,请的是洋教授,教的是新学,用的是洋文,念的是洋书,开洋船,使洋枪、洋炮。……先生……在校五年,学习驾驶,每次考试,都是第一。”

1901年,号称“天津商业八大家”之一的王奎章羡慕严馆有张伯苓这样的教师,也礼聘他教授自家学塾。此后,半天严馆,半天王馆,张伯苓在继续塾馆教学的同时,开始计划建立真正的现代学堂。

为办新学,张伯苓和严修一同东渡日本,考察教育,购买教具和教科书,还请了日本教师。在回国途中,两人商定,先半中学,再图扩充。回到天津,立即开办新学。校舍用严宅偏院,学堂用具由严家捐助,教学仪器由王家捐助,筹办费用两家分摊。出榜招生后,首批录取了梅贻琦、张彭春、喻传鉴等73名学生,于1904年10月16日正式开学,附设师范班。校名初为“天津私立中学堂”,后改为“私立敬业中学堂”,张伯苓任校长。后来,他把郑菊如捐助的15亩坟地置换为天津城西南一块地广人稀、适合建校的洼地。因其地名为“南开洼”,校名遂改为“南开中学堂”,再改为“南开学校。”南开“之名由此确立。

从1904年10月16日这一天起,直到他生命的终点,张伯苓所思所虑、所为所愿,再也没有离开过南开,没有离开过中国现代教育事业。

……

前言/序言

后记 我看十大先生

蔡元培

大学教育的长者,小学课本的童心

先生所提倡的“兼容并包”、延揽人才的教育体系,奠定了中国大学的根基。在他看来,大学需要多元的思想碰撞,无论是革命派的陈独秀,还是留辫子的辜鸿铭,只要有专长都能到他的大学里教书。给我印象深刻的是,他曾想用美育来代替宗教,他还能“大学者编小课本”。

胡适

儒雅之河,静水流深

相比较鲁迅,我更喜欢胡适温文尔雅、待人和善,他甚至能说“容忍比自由还更重要”。他曾写信劝说周氏兄弟:“我是一个爱自由的人,我最怕的是一个猜疑、冷酷、不容忍的社会。我深深地感觉你们的笔战里双方都含有一点不容忍的态度,所以不知不觉地影响了不少的少年朋友,暗示着少年朋友朝着冷酷、不容忍的方向走,这是最令人惋惜的。”胡适对白话文和白话诗的坚持,无论遭多少人骂,他照样去做。他用理性的、温和的方式开出一条天地相通的大道。

马相伯

为叫醒中国,自称是“叫了一百年的狗”

在他百岁时,上海时尚杂志《良友》登出他的肖像,国共领袖同声道贺,而他梦里不知身是客,喊着杀敌,客死异乡。他的百年人生与中国的百年屈辱抗争平行,寿高则多辱,而他倾囊于一个复旦,抬升着东方的希望。如果我们今天还能听到老人嘶唳的吠叫,一是后辈敏感的心,二是国情使然。

张伯苓

津门一户南开,进出多少荣辱

先生影像憨态可掬,却是行走江湖的侠士。当年左翼愤青指责他建校募集的是官僚乡绅的臭钱,老先生讷讷地说:我就是个挑粪工,用粪土培育你们鲜花啊。先生一生只做南开一件事。蒋介石敬重他,抗战最艰难时依然资助办学,败退台湾时留下飞机待他南渡。蒋介石临终前还向儿子蒋经国询问伯苓先生百年纪念会的筹备情况。后来,先生最后连南开的校门都进不了。那些愤青开始把粪桶泼向一生向善兴学的老人。

梅贻琦

联大八年寒梅,清华一径新竹

先生瘦得风骨/默得儒雅,至今回望西南联大的旗帜犹显妖娆。赴美后,他一直紧攥着“庚子赔款”的钱袋子,甘于自我拮据。实际上,即便当年执掌西南联大,太太为了补贴家用也要做饼去卖。1955年,梅贻琦回到台湾新竹筹措清华大学复校,上面催着要快要大,但他坚持先从研究所一步步办起,蒋介石也只能认同。许多年后,印证了先生是对的。今天的台湾清华,规模不及台大的一半,排名却在台大之前,更无须比照对岸硕大无比的胞校。

竺可桢

时事风云难测,守拙浙大气象

先生是气象学者,1936年危难之际担任浙江大学校长是一次意外拐弯,却拐出一片风景。他身材瘦削、举止优雅,戴着一副圆圆的眼镜,貌似苦行僧,眼镜后面的光泽“温厚光辉”。1949年后他对来访的新政权代表有过一番肺腑的赞许和提醒。他谨言慎行,行政职位一路上行,却终究无法挽回当过远征军的儿子死于非命,他能预测天上的风云却弄不懂天下的政治风云。

晏阳初

平民教育,用花的念想培土

先生早年到欧洲办报欲教育知识贫瘠的华工,却在收到一位华工的书信后发现被华工教育了。他把一家人搬到很土、没有咖啡时就把包谷面弄糊了替代的地方。抗战初他辅政湖南,先把冗官裁了一多半,民主选举出一些有担当的知识分子,使湖南成为抗日中坚。即使最后大陆没有了他的平民教育空间,去非洲、东南亚一样守护花的念想,让联合国也为这个几无国籍的人致以人类的敬礼。

陶行知

知行,春风走过,大地知道

先生做事就是4个字:身体力行。他不畏官、不怕穷、不惧难,他喜欢孩子、喜欢顺口溜、喜欢学校,他知道学校能消灭监狱,知识能抗衡独裁,行动能打破专制。而他还能用知和行造字,再把这个字身体力行地用到自己身上。而今遍及全国的行知学校和育才学校究竟怎样,先生可知否?后生如何行?

梁漱溟

人生辩论会,诤言独高远

100年前的北平,4位志趣相投的少年,把盏理想后立意:以后不互称大哥二哥,各以短处总结一字相呼,以资警惕。梁姓同学得名“傲”,演绎了独具风格的一生,尤其因他与最高领袖毛泽东的一次公开辩论,更被“扫入历史的垃圾堆”。先生很早就做乡村建设实验,发动农民成立自己的组织争取自身的利益,倡导“伦理本分,职业分途”,没有势不两立的阶级,融汇西方现代社会和中国文化的优点。时光是终裁法官,以细节和大节,印证了他傲得正。

陈寅恪

学问是命的另一面,撑着独立自由

先生治学如暗夜秉烛,他也是暗夜一烛。喧嚣白昼之后的盲者,午夜抚史,端坐旧藤椅,目光如炬,洞彻史实和现实。好友王国维自杀时,陈寅恪仿佛也死过一回,“独立之精神,自由之思想”一直活下来。他以德式研究的缜密穷究东方文化的

博大沉雄,纸中夹着故国百万雄兵。先生远去,却在《柳如是别传》中留下影子,那个反清复明的风尘女子便是风云女子。彪炳千秋的不是威权,是威权下弱弱的不屈、默默的抗争。

(口述/邓康延 采访/丁晓洁)

用户评价

“先生”,这个名字本身就有一种神秘感。我一直对它充满了好奇,想知道书中描绘的这位“先生”究竟是什么样的存在。翻开这本书,我被带入了一个别样的世界。这里的叙事方式非常引人入胜,它不像那种快节奏的商业小说,而是像一位老者在慢慢地讲述一个故事,有条不紊,却又充满了韵味。我特别喜欢书中对于生活细节的刻画,那些平凡的点点滴滴,在作者的笔下,却焕发出了别样的光彩。人物的塑造也是这本书的一大亮点,每一个角色都栩栩如生,有血有肉,仿佛就生活在我们身边。我能够感受到他们内心的挣扎,他们的喜怒哀乐,他们的坚持与放弃。作者对于人性的洞察,可谓是入木三分,让我不禁思考,在这样的情境下,自己会做出怎样的选择。这本书没有宏大的叙事,没有惊心动魄的情节,但它却有着一种静水流深的魅力,能够悄无声息地打动人心。它让我看到了生活中那些被忽略的美好,也让我对人与人之间的情感有了更深的理解。读完这本书,我感到内心有一种平静和充实,仿佛经历了一次心灵的洗礼。

评分《先生》这个书名,简洁却饱含深意,立刻勾起了我的兴趣。我迫不及待地翻开,想一探究竟。这本书给我的第一感觉是,它拥有着一种独特的叙事节奏,不疾不徐,仿佛是在邀请读者放慢脚步,细细品味。文字朴实无华,却又饱含深情,能够轻易地触动人内心最柔软的地方。我尤其欣赏书中对人物内心世界的细腻描绘,那些微妙的情绪变化,那些难以言说的情感纠葛,都被作者刻画得淋漓尽致,让人仿佛能够感同身受。书中没有刻意设置的戏剧性冲突,但每一处细节都充满了张力,每一个场景都充满了生活气息。我发现自己常常在阅读过程中停下来,反复咀嚼作者的文字,思考人物的处境和选择。这种沉浸式的阅读体验,让我对生活有了更深的体悟,也对人性有了更深刻的理解。它让我看到,即使在平凡的生活中,也蕴藏着动人的力量。这本书带给我的,不仅仅是故事,更是一种对生活的温柔注视,一种对人性的深刻关怀。合上书本,我仍能感受到书中传递出的那种淡淡的温情,它仿佛在无声地提醒我,用心去感受生活中的每一个瞬间。

评分说实话,最初是被《先生》这个名字吸引了。简单、直接,却又意味深长。我总觉得,一个被冠以“先生”之名的存在,必然有着不凡之处。读这本书的过程,就像是在与一位久违的老友重逢,起初可能有些陌生,但随着时间的推移,你会发现彼此之间有着许多共通之处。书中的叙事风格相当别致,它不急不缓,仿佛在娓娓道来一段尘封的往事。我喜欢作者那种不动声色的叙事方式,没有华丽的辞藻,没有矫揉造作的情感宣泄,却有一种直抵人心的力量。每一个细节都被描绘得恰到好处,每一个人物都活灵活现,仿佛就在你我身边。我尤其欣赏书中对人物内心世界的刻画,那些微妙的情绪变化,那些难以言说的复杂情感,都被作者捕捉得淋漓尽致。读到某些段落时,我甚至会产生一种恍然大悟的感觉,好像作者写出了我一直想说却又说不出口的话。这种共鸣感,是衡量一本书是否优秀的重要标准。这本书让我看到了生活的多面性,看到了人在不同境遇下的不同表现。它没有给出明确的答案,也没有强加某种价值观,而是留给读者广阔的思考空间。我喜欢这种开放式的结局,它让我在合上书本之后,依然能够沉浸在书中的世界里,反复品味。

评分《先生》这个书名,自带一种沉甸甸的分量。我拿到书的时候,就有一种想要立刻打开它的冲动。然而,当我真正沉浸其中时,我发现它带给我的感受远比我想象的要丰富得多。这本书的语言风格非常有特色,不是那种华丽的辞藻堆砌,而是以一种朴实而又充满力量的文字,勾勒出一幅幅鲜活的画面。我常常会被书中某些细微之处所打动,比如一个眼神,一个动作,一句看似不经意的话语,却蕴含着深刻的意味。作者对于人物心理的描摹,尤其让我赞叹。他能够深入到角色的内心深处,去揭示那些隐藏的情感和动机,让读者能够感同身受,甚至产生强烈的代入感。我感觉自己就像是一个旁观者,又像是故事的参与者,在静静地观察着一切的发生。这本书没有刻意地去制造悬念,也没有故弄玄虚,但它却有着一种独特的吸引力,让你忍不住一页页地翻下去。它让我重新思考了一些关于人生、关于情感的问题,也让我对生活有了更深刻的认识。我特别喜欢书中传递出的那种温厚的力量,它不是激昂的呐喊,而是如潺潺流水般,缓缓地滋润着心灵。

评分这本书的封面上“先生”二字,就足以勾起我无穷的好奇。它究竟指的是哪一位“先生”?是一位德高望重的前辈,一位心怀天下的智者,还是一位充满神秘色彩的陌生人?我迫不及待地想要翻开它,一探究竟。然而,在我阅读的过程中,这本书带给我的远不止于此。它像一位耐心的向导,引领我穿越层层迷雾,去感受那些被时间冲刷却依然闪耀着光芒的情感。文字间流淌着一种沉静的力量,仿佛能够抚平内心的焦躁,让人在喧嚣的世界中找到片刻的宁静。我时常会在某个章节停下脚步,久久回味,思考书中描绘的种种境遇。那些人物的命运,他们的喜怒哀乐,他们的选择与挣扎,都像一幅幅生动的画卷在我眼前徐徐展开。我能够感受到作者在字里行间倾注的心血,那种对生活细节的敏锐捕捉,对人性深处的深刻洞察,都让我为之动容。这本书没有刻意去制造戏剧性的冲突,也没有跌宕起伏的情节,但它自有其独特的魅力,能够悄无声息地触动人心最柔软的部分。我尝试着去理解那些角色的动机,去体会他们所处的环境,仿佛自己也置身其中,与他们一同经历着生活的起起伏伏。这是一种非常独特的阅读体验,它让我重新审视自己,也让我对身边的人和事有了更深的理解。

评分没来得及看,但是对民国一直比较感兴趣,应该对胃口,空闲时打发时间

评分好?

评分RT,中信的书印刷纸质质量是没得说的,内容嘛作为了解一下那个时代的知识还是可以的。昨日在看完书的记录上,打了4星,今日多打1星给这本书的装帧设计和纸张的手感。在简评350字的框里来来回回敲了又删,最终还是没有留下,是嫌字数太少,总不能表达尽个人观点。或许一本好书的魔力就在于它有一种你有千言万语想去描述它,可是落笔时又无从下手,是一种怎样写都写不尽的心态,觉得不够合适,不全面。 当初刚买时,有人劝我少读这一类传记。豆瓣上的书评也有人将此列为标价仅值5元的书,认为中间的人物排练...... 不过此书也称得上是诚意之作,选出近代最负盛名的10位教育学家,总结其一生呕心沥血致力于教育事业的传奇。遗憾的是杂而不详,点到即止,不过也让对中国教育仍抱追求与期盼的人,进一步深究探索。 归结十位先生的共通教育理念,即“学术独立”,不依附某国* 弦歌不辍,虽战乱纷争,人才辈出;教育盛,国体向上。 昔日西南联大、震旦,今日北大、清华、南开、复旦,高校仍存,校训亦在,精神是否屹立不倒?昔与今之...... 一袭长衫,三尺讲台。 他们是播种者, 他们是耕耘者, 他们是守望者。 天行健,君子以自强不息; 地势坤,君子以厚德载物。 他们是教员,是学者,是读书人,是中国知识分子, ——但他们更是先生。 先生的背影,就是我们敬仰的那座山,那道景。 先生远了,近了。 叫一声:先生,你好! 云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长。

评分书是送人的,反馈质量挺好

评分真的很棒呀!

评分书名很不错,内容一般吧。

评分很好看的书,早就想买了!

评分先生,集大家之所成,非常喜欢,买来收藏。

评分包装好,无缺页,书角有点变形

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有