具体描述

用户评价

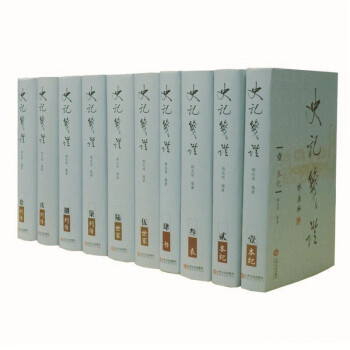

对于一个普通的历史爱好者来说,可能最担心的是专业术语和晦涩难懂的表述。然而,这套书在这方面做得相当出色。它在保持严谨性的同时,巧妙地运用了现代的语言逻辑来进行阐释和穿针引线。举个例子,某些复杂的古代官制或礼仪,通过作者精心的对照和解释,即便是首次接触的读者,也能快速把握其核心要义。这极大地降低了阅读门槛,使得那些原本只敢在“二手资料”中打转的读者,也能有勇气直接面对最权威的第一手解读。这种“平易近人”的学术态度,才是让经典得以被更广泛人群接受的关键。它做到了学术深度和大众可读性之间的完美平衡。

评分随着阅读的深入,我越来越体会到这部作品背后蕴含的匠人精神。这不是那种为了赶工期而敷衍拼凑出来的作品,它字里行间都透露着一种对历史的敬畏心和对自身学术良知的坚持。在信息爆炸的时代,能够看到这样一部耗费巨大心力、力求精确与完备的鸿篇巨制问世,实属不易。它不仅是研究的工具书,更是一件值得珍藏的文化遗产。每一次翻阅,都能从中汲取到新的养分,发现之前遗漏的细节。这种经得起时间检验、能够反复咀嚼的作品,才真正称得上是经典。它提供的不仅仅是历史知识,更是一种治学和做人的态度。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,拿到手里就感觉分量十足,那种沉甸甸的质感,配合着精美的封面设计,一看就知道是下了大功夫的。纸张的选用也相当考究,摸上去细腻光滑,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲劳。每一册的排版都清晰易读,字体大小适中,疏密得当,即使是初次接触这类厚重典籍的读者,也能轻松上手。要知道,很多学术著作光是阅读体验就让人望而却步,但这一套书在细节上做得非常到位,让人忍不住想要立刻翻开阅读。尤其是那种新版修订的特质,总能给人一种“这次是真的更完善了”的期待感,这对于追求精准和深度的读者来说,简直是无法抗拒的诱惑。这种对书籍本身物质形态的重视,本身就体现了一种对知识的尊重,让人在阅读前就建立起一种敬畏和期待的心理。

评分阅读这套书的过程,与其说是阅读,不如说是一场与古代思想的深度对话。它提供了一种全新的视角去审视那些耳熟能详的历史事件和人物。作者的文字功底也非同一般,虽然是学术著作,但其叙述的逻辑性和流畅性,使得原本枯燥的考据变得引人入胜。我发现自己经常会为了理解一个注释或一个观点,而查阅其他辅助资料,这种良性的阅读循环,正是优秀史学著作的魅力所在——它不是终点,而是通往更广阔知识领域的起点。它让你跳出既定的历史框架,去思考“为什么会是这样”,而不是仅仅停留在“发生了什么”。这种引导式、启发式的阅读体验,是极其宝贵的。

评分我不得不说,这套书的学术价值简直是超乎想象的深入和扎实。光是翻阅目录和大致的章节结构,就能感受到作者在梳理史料和构建论点时所下的苦功。它不仅仅是对原著的简单注释或整理,更像是一次彻底的学术重建。那些繁复的考证、精妙的辨析,以及对历史背景的还原,都达到了一个极高的水准。特别是对于一些历史上的悬而未决的争议点,作者的处理方式既审慎又富有洞察力,让人在阅读中不断地产生“原来如此”的恍然大悟感。这种深度的挖掘,绝非一朝一夕之功,它背后是长年累月与浩瀚史料为伴的孤独探索。对于任何想要真正理解古代历史脉络的人来说,这套书提供的思考深度,是市面上其他任何版本都难以企及的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![(满58包邮)极简科学史 [美]苏珊·怀斯·鲍尔 徐彬 王小琛 9787508668192 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11219940692/586c4c99N5153de1f.jpg)