具体描述

用户评价

说实话,我对传记文学一直兴趣索然,总觉得无非就是“生于贫寒、努力奋斗、终成伟业”的老套路。然而,我竟然被这本关于清代某位著名文人的生平记录深深吸引住了。吸引我的点在于,作者完全没有美化这位历史人物,反而极其真实地揭露了他人生中的那些挣扎、妥协,甚至是算计。书里详细描述了他在官场上步步为营的艰难,如何为了维持体面生活而不得不做出违背自己清高理想的选择,那些在诗词歌赋中展现的洒脱与旷达,背后隐藏着多少不为人知的经济压力和人情债,这本书都毫无保留地展现了出来。文字的力度很强,没有那种过度煽情的笔触,而是像一个冷静的记录者,把那个时代背景下,一个“文人”身份的沉重负担,清晰地呈现在我们面前。我特别欣赏作者在考据上的严谨,书中引用的很多私信、日记片段,都提供了极强的佐证力,让人感觉历史的颗粒度非常细。读完后,对这位文人的认识从一个教科书上的扁平符号,变成了一个立体、有血有肉、充满矛盾的复杂个体,也让我对那个特定历史时期的文化生态有了更深层次的同情和理解。这本书的价值,在于它剥下了光环,展示了“伟大”背后的“凡人”困境,非常发人深省。

评分我近期读了一本关于明代社会生活变迁的通俗历史读物,原本以为会是那种严肃的朝代更迭叙事,结果完全出乎意料,它简直像一部精心制作的“明朝生活纪录片”。作者的视角非常独特,他几乎完全避开了帝王将相的正史叙事,而是聚焦于城市里的普通商人、手工业者、士绅阶层乃至底层百姓的衣食住行。比如,书中详细描述了当时江南地区丝绸的生产流程、商业贸易中的信用体系、甚至包括了当时流行的市井小吃和娱乐方式。阅读的过程非常享受,因为它充满了生活气息,让人仿佛能闻到那时的酱油醋味和脂粉香。作者的叙事节奏把握得极好,总能在严肃的历史背景下,穿插一些有趣的小故事或者社会奇闻,比如某个商人如何利用信息差赚取巨额财富,或者某个地区的乡绅如何组织地方性的义演活动。语言风格轻松活泼,夹杂着一些现代的幽默感,但又不失学术的严谨性,很多观点都有具体的史料支撑。这本书让我深刻体会到,历史不仅仅是宏大的叙事,更是由无数个鲜活的个体生活所构成的复杂网络。它成功地将一个宏大的历史时期,转化为了一幅细致入微、色彩斑斓的社会风俗画卷,非常适合想以轻松方式了解古代社会细节的读者。

评分我最近在通勤路上断断续续看完了这本关于中国古代哲学流派的专著,坦白说,一开始我还有些担心内容会过于晦涩难懂,毕竟儒释道三家思想博大精深,不是一朝一夕能消化的。但这本书的叙事结构非常巧妙,它没有采用那种按时间顺序或者学派创始人来划分的传统写法,而是选择了“主题式”的探讨。比如,它用“关于‘人’的本质”、“关于‘变化’的理解”、“关于‘理想社会’的构建”这几个核心议题贯穿始终,然后分别引入不同学派在这个议题上的核心观点和争论焦点。这种方式极大地降低了阅读门槛,让我能够清晰地看到不同思想体系之间的对话与冲突。比如在讨论“道德与法治”时,法家韩非子的冷峻和儒家孟子的仁爱形成了鲜明的对比,作者没有偏袒任何一方,而是客观地呈现了他们的逻辑自洽性。语言风格上,作者非常擅长使用现代的、清晰的逻辑语言来转述那些古奥的典籍原文,很多晦涩的概念,比如“无为而治”在道家语境下的真正含义,都被解释得通俗易懂,甚至配有一些生动的比喻,读起来心悦诚服。这本书的价值在于,它提供了一套系统的框架,帮助我们理解中国文化底层逻辑的构成,而不是零散地记住几个名家名言,对于想深入了解中国思想史的朋友,这是本难得的入门与进阶的桥梁之作。

评分最近迷上了一套关于古代兵法的书,简直是打开了我新世界的大门。这本书不是那种枯燥的理论堆砌,而是充满了鲜活的战例分析,作者的笔触非常细腻,把那些流传千古的著名战役,比如赤壁之战、垓下之围,剖析得入木三分。他不仅仅是简单地描述战争的经过,更深入地探讨了背后的战略意图、将领的心理博弈,以及地形、气候等多种因素是如何共同作用的。我印象最深的是关于“势”的运用,作者花了整整一个章节来阐述如何通过布局和时机把握来营造一种不可阻挡的军事“气势”,而不是仅仅依赖兵力上的绝对优势。书中还穿插了一些古代军事家的小故事,比如孙膑如何设“减灶之计”,这些轶事让原本严肃的军事理论变得生动有趣,让人读起来丝毫没有压力,反而有一种在听一位智者娓娓道来的感觉。看完之后,我再看一些历史剧时,总会不自觉地代入书中学到的分析框架,感觉自己对历史的理解又上了一个台阶。尤其对于那些喜欢思考“如果当时换个做法”的读者来说,这本书绝对是宝藏,它提供的分析工具和思维模型,放到现代的商业竞争中去类比思考,都有极强的启发性。装帧设计也挺考究,古朴的封面和字体选择,让人在阅读时就沉浸在那种历史的厚重感之中,绝对值得反复品味和研究。

评分这是一本探讨中国古代园林艺术与美学思想的专业书籍,对于我这样一个业余爱好者来说,阅读体验堪称震撼。它不仅仅是罗列了苏州园林、皇家园林的设计特点,而是深入挖掘了“移步换景”、“曲径通幽”这些手法背后的哲学依据。作者构建了一个宏大的理论体系,将中国传统建筑的“虚”与“实”、“藏”与“露”的概念,与文人画中的留白、意境追求紧密地联系起来。书中有大量的图例和手绘图稿的解析,非常详尽地分析了某一处假山叠石的纹理走向、某一扇窗框的比例设计,是如何引导观者的视线,从而在有限的空间内营造出无限的想象空间。最让我惊喜的是,书中有一个章节专门分析了中国古典园林中对“时间”的渗透——比如苔藓的生长、水的流动、四季花卉的更迭,如何共同构成了一个动态的、不断变化的美学体验。语言方面,虽然主题专业,但作者的文笔非常具有画面感和感染力,即便是对建筑结构不太了解的读者,也能通过文字描绘感受到园林中那种“天人合一”的宁静氛围。这本书让我重新审视了我们周边的环境,学会用一种更具东方审美哲学的眼光去欣赏和构建空间。

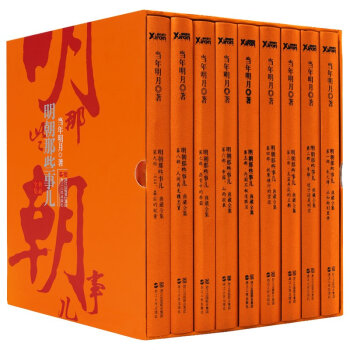

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![(满58包邮)极简科学史 [美]苏珊·怀斯·鲍尔 徐彬 王小琛 9787508668192 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11219940692/586c4c99N5153de1f.jpg)

![塔奇曼作品02 骄傲之塔——战前世界的肖像1890—1914 [美] 巴巴拉·W·塔奇 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11261667831/587ebdbbN4648f3f8.jpg)