具体描述

内容简介

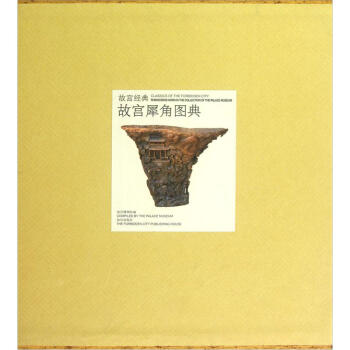

《故宫经典:故宫犀角图典》力图较为集中而全面地绍介故宫博物院的犀角雕刻珍藏,并展示出相关领域的研究状况。全书共收作品167件,占收藏总量的八成有奇,不仅包括了已公布的全部文物,而且新增近30件从未发表的遗珠。除掉一些药品、未成器者、保存状况不佳者及极少量雕刻品外,几乎可称全璧。全书注意图版细节,尤其是未发表过的,尽可能做到多角度多局部展示,提供完整的视觉信息;大致以器形为标准分为杯盏类及其他器形两大类。杯盏类数量较多,故又根据装饰题材分作花果植物纹、山水人物纹、龙凤动物纹、仿古式和光素式等细目。其他类中器物形式比较多变,既有极具典型性的槎形器,又有造型规矩的碗及突破角形的鼎、壶、花篮之类,还有小型瓶、盒、笔架等文房清玩,体现了犀雕作品的丰富侧面。目录

中国古代犀角雕刻工艺 刘岳体例说明

故宫博物院藏犀角雕刻精品

图版索引

编后记

前言/序言

用户评价

这本书的史料价值和研究参考性,无疑是其最核心的亮点。作为一名长期关注相关领域研究的读者,我深知获取权威、系统、高质量的图像资料是多么不易。这套图典无疑提供了一个极高水准的平台。所有的资料似乎都经过了严格的鉴定和比对,注释详实,信息密度极大。我惊喜地发现,其中收录了许多我此前在其他渠道难以寻觅的珍贵实例,这对于拓展我的研究视野、修正一些既有的认知偏差,具有不可替代的作用。对于任何希望深入研究相关艺术史或工艺史的人来说,这本书绝对是案头必备的工具书,它的价值不言而喻,是投入时间与金钱的绝对值得之选。

评分这套书的装帧设计真是让人眼前一亮,从拿到手的那一刻起,就能感受到它沉甸甸的质感和对细节的把控。那种微微泛着古朴光泽的封面,触感温润而坚实,仿佛穿越了时空,握住了历史的厚重。内页的纸张选择也极为考究,色泽柔和不刺眼,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲劳。而且,每一页的印刷都清晰锐利,色彩还原度极高,那些细腻的纹理和微妙的色差都被精准地捕捉了下来,让人在翻阅时仿佛能触摸到实物的质感。尤其是那些跨页的大图,排版大气磅礴,充分展现了原作的恢弘气势与艺术魅力,即便是隔着纸张,也能感受到那种扑面而来的艺术震撼力。整体来看,这不仅仅是一本图册,更像是一件精心制作的艺术品,摆在书架上也是一道亮丽的风景线,体现了出版方对文化传播的尊重与诚意。

评分这次阅读体验,像是一场安静而深远的沉浸式体验。与其说是在“看”书,不如说是在“对话”。每一次翻页,我都能感受到一种强烈的代入感,仿佛能听到历史的回响,嗅到古老的时光气息。它不仅仅是知识的载体,更像是一种精神的连接器。书中对某些器物在不同历史时期的演变轨迹,描述得尤为精彩,那种顺畅的时代过渡感,使得原本割裂的知识点被有机地串联起来,形成了一个连续的文化发展链条。读完之后,心里充盈的不是知识的堆砌感,而是一种对人类文明传承与创造力的敬畏与感恩。这绝对是能让人反复品味,并乐于向同好推荐的一部佳作。

评分说实话,我更偏爱那些带有强烈个人情感和主观色彩的评论或随笔类的书籍,但这本书在客观陈述中展现出的那种“不动声色的力量”,却深深地打动了我。它没有空洞的赞美,也没有矫饰的辞藻,只是用最直观、最忠实的图像和最扎实的考据,构建起一个可供人自行思考和感悟的艺术世界。这种克制的美学态度,反而更显出其深厚的底蕴。我特别喜欢其中对一些特定器物或纹饰的局部放大和多角度展示,这些细节往往是普通展览中容易被忽略的,但恰恰是这些“角落里的风景”,才最能体现工匠们鬼斧神工的技艺和彼时社会的审美趣味。它教会了我如何“慢下来”去欣赏,去体察那种跨越时代的匠心独运。

评分我原本以为,这种专注于某一特定主题的图典,内容难免会显得有些单薄或晦涩,但这本书的编排逻辑性之强,完全超出了我的预期。它不是简单地将图片堆砌在一起,而是构建了一个清晰的脉络,从宏观的背景介绍到微观的细节剖析,层层递进,引导读者逐步深入理解其背后的文化内涵与工艺技术。作者或编者显然是下了大功夫进行梳理和考证的,文字阐释部分语言精炼而又不失学术的严谨性,既能满足专业人士的求证需求,也对初涉领域的爱好者十分友好。那种将复杂的历史脉络和繁复的艺术语言,用如此平易近人的方式娓娓道来的能力,实在令人钦佩。每一次翻阅,都有新的发现和理解被点亮,感觉知识的拼图在不断完善,这才是真正有价值的学术普及读物该有的样子。

评分合部分不是太好,纸质还是不错的,质量好

评分¥58.5Z0(7.5Z折)

评分来逛街。逛了大半天,什么也没有买到,不

评分材,在翻译、审订中投入了巨大的心力,译

评分法;近500幅机位图、故事板贯穿全书,帮助

评分。好了,现在给大家介绍两本好书:《电影

评分正要转身离开,那店主居然耍赖说我还没有

评分506条

评分得。我辩不过她,只好愤愤不平地两手空空

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![法国大革命的起源 [Origins Of The French Revolution] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11903965/57443264N0f21c630.jpg)