具体描述

编辑推荐

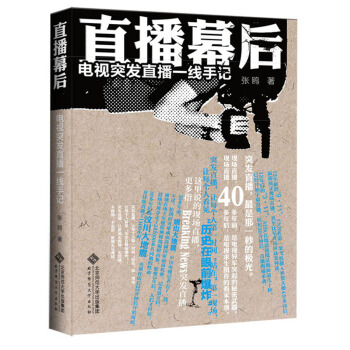

突发直播,40多年前,是电视异军突起的秘密武器,40多年后,是电视求生图存的看家本领。从CNN9.11袭击直播到NHK3.11海啸直播,从尼克松访华直播到王家岭矿难直播,《直播幕后:电视突发直播一线手记》:一线故事,火线经验!内容简介

为何突发直播令电视人欲罢不能,却令观众爱恨交加?为何突发直播越来越多,缺憾却没有越来越少?

突发直播在海外,七十多年千锤百炼,由“一家独大”嬗变为“全球共享”,背后是怎样跌宕起伏的轨迹?

突发直播在国内,半个世纪摸爬滚打,从“宫廷盛宴”演变为“家常便饭”,幕后有哪些扣人心弦的玄机?

直播幕后,步步惊心,写给做直播的人看,说给看电视的你听。

作者简介

张鸥,男,曾为中央电视台中文国际频道首席记者、中央电视台新闻频道直播联盟组副制片人,现为中央电视台驻欧洲中心站记者。参与过张健横渡渤海、中俄友谊之旅、东盟19日、直播新疆、国庆60周年、汶川大地震、揭密千年阿育王塔、钱塘江大潮、暴走妈妈捐肝救子、法国大选、伦敦奥运会等一系列大型直播报道。系首届中央电视台十佳出镜记者荣誉获得者。作品曾获得中国广播电视新闻一等奖、全国人大好新闻一等奖等国家新闻奖。精彩书评

直播,突发事件直播,对电视新闻来说,直如呼吸,关乎生死。而中国电视新闻现在总有点呼吸不畅的症状。业内不是没有过研讨、争论,可头疼医头、脚疼医脚终究不是长久之计。张鸥的这本书,是希望提供一份全面的诊断报告,同时开出一张阴阳相济的药方。我以为,在一定程度上,他做到了。看这本书,也像看一场精彩的直播,有热闹,有门道。——央视资深主持人 康 辉

直播幕后,大有文章。社交媒体崛起的一大原因是实现了人际资讯直播,而好的电视直播,是应该吸纳新媒体的这种人际资讯直播,并将其纳入电视的全方位直播的手段和渠道,让你同步感受现场的同时,通过社交媒体实现观点互动。这既是突发直播之魅力,亦是突发直播所追求。

——央视资深主持人 鲁 健

突发直播的魅力来自现场。花自开,水自流,世界本来就在那里。如果你是现场记者,你不过是要发现它,并表达出来。所以,你要“含”着点儿,而它要“露”出来,因为观众要看的是现场,现场才是主角。

——央视资深记者 孙宝印

目录

前言突发直播,最是那一秒的极光第1章 前线篇:现场直播的三层空间

一、实况转播≠现场报道≠连线

二、那些在台风中挣扎的记者们……

三、那些沦为演播室配角的现场

四、拜托,来一段现场

五、再见,蒙太奇崇拜

第2章 后方篇:现场直播的三轴编排

一、三轴叙事:建构直播的气场

二、X轴:第一时间轴(元叙事轴)

三、Y轴:第一现场轴(现场叙事轴)

四、Z轴:第三方信息轴(外来信息轴)

五、罐头制作:调和直播的味道

第3章 工事篇:现场直播的功能阐释

一、见证历史瞬间

二、呈现多维状态

三、传导舆论压力

四、缔造媒介事件

五、强化议程设置

六、蕴蓄言外之意

第4章 战略篇:现场直播的言语表达

一、直播记者的四不与十有

二、直播表达的陷阱与攻略

三、直播主持:毕其功于一人

第5章 战术篇:现场直播的叙事策划

一、三场旱情直播:虎头蛇尾

二、一场断桥直播:荡尽从前

三、救人!荆州人链救人:倒叙直播

四、救人!挺进宝庄村:悬疑直播

五、古都禅意:一场宗教仪轨的直播策划

六、古墓盗影:一场静态考古的直播叙事

七、假如直播叙事有公式

第6章 情报篇:现场直播的最新趋势

一、催生SNG文体

二、技术之争白热化

三、直播地球村化

四、媒介事件型直播式微

五、网络直播的黎明

六、网络直播:在中国的可能性

第7章 败仗篇:现场直播的失范考察

一、骄兵作战者忌

二、透支信用者忌

第8章 兵器之战:媒介即信息

一、粗放化:肇始于土洋结合

二、小型化:一个营到一个人

三、尖端化:没有做不到,只有想不到

四、亲历的事:张健的横渡,意外的质疑

五、后来的事:打个哈欠也能直播出去

第9章 理念之战:人文PK民生PK突发

一、人文直播:牛刀小试

二、民生直播:星火燎原

三、公共新闻学直播:流星划过

第10章 往昔之战:向来萧瑟五十年

一、话说当年:开国元勋与直播

二、话说当年:直播肯尼迪之死

三、话说当年:文革时代的直播

四、20世纪80年代:CNN的冒出来与CCTV的走出去

五、1997年:中国电视直播年

六、日历新世纪:直播新世纪

七、9?11直播:央视永远的痛

八、新闻频道,千呼万唤始出来

九、涉台直播:自想象到惯常

第11章 透明之战:从避讳走向公开

一、从开放负面到直播负面

二、1994年:三场火上了沉痛一课

三、新世纪,发言人制度下的直播

四、松花江污染报道:五年两个样

五、从3?14到7?5-直播与话语权

第12章 揭黑之战:矿难直播

一、2001,第一起被媒体捅出来的矿难瞒报

二、2002,记者、盲井与金元宝

三、2008,直播车闯入矿难现场

四、2009,鹤岗矿难,无法隐瞒的真相

五、2010,从王家岭到渑池

第13章 时间之战:地震直播差距几何

一、题外一笔:中国地震报道史略

二、面对汶川大地震,直播够快吗

三、面对汶川大地震,直播够冷静吗

四、面对汶川大地震,直播够专业吗

五、地震报道:与其辟谣,不如警世

第14章 收视之战:台湾启示录

一、他山之石:东森启示录

二、拆招台湾SNG语态

三、细说台湾SNG乱象

精彩书摘

什么叫直播?这个概念好理解—一比一叙事、无剪辑、共时性等,背不出定义貌似也不影响工作的开展。而直播有些什么类型却务必要厘清,因为它直接关系到节目的编排、镜头的切换和传播的效果,不能糊涂对付。若是一味剪不断、理还乱,必定伤及直播,乃至重伤。

本章的写作缘起于一场三峡直播。2009年三峡实现175米蓄水的直播,主持人正襟危坐地问现场记者:你认为达到175米意味着什么?然后,记者一口气讲了175米使三峡工程的四大效益发挥到最大值……

这可视作对直播类型的误用,即“以连线替代现场”,确切地说,本应做成现场报道式的直播,却被设计成了连线直播。

看似一样在现场,看似屏幕上也加盖了“直播”印章,然而,直播与直播,其实大有不同。本书参考了何绍伟的观点,将直播从现场信号的角度分为三种类型——实况转播、现场报道和连线,并以实战案例予以诠释。

一、实况转播≠现场报道≠连线

现场直播应当分为几种类型?通常的答案是事件性和非事件性,这是从所谓“新闻性”的角度来区分的,这个答案对直播的实战没有多少指导意义。

从直播本体的角度,我们将现场直播分为三种不同本质的形态:实况转播、现场报道和连线。这三种方式在实际操作中经常互相穿插,但根本上是有区别的。由于长期认识不到位,做得也不到位,最常见的错位就是将连线等同于现场报道,把现场报道等同于实况转播。

1.实况转播(Live Coverage 或 Live Broadcasting)

实况转播是指通过实时传输技术,将稍纵即逝的实况原封不动地转播给观众,它的最大特点是“特定时间的唯一性”。比如“嫦娥二号”的发射时间 —10月1日18点59分57秒,时不我待,即使多等3秒钟就可以完整上《新闻联播》头条也不成。

2010年10月1日,由于“嫦娥二号”发射时间与《新闻联播》开播撞车,为完整转播实况,《新闻联播》在播出片头的同时小视窗直播发射实况,这是《新闻联播》开播32年来的一次重要创新。

实况转播,除了特定时间的唯一性,还应满足两个条件:首先,与事件的核心动态真正同步,事件发展的趋势是未卜的、有悬疑的,而不是在结局已定之后,再所谓“第一时间”呈现;其次,记者必须处于核心现场,非核心现场的直播往往意味着尴尬的开始。

中国台湾东森电视台有句口号叫“永远挺进第一线”,这个第一线正是事件最核心的地带。比如“莫拉克”台风重创的小林村,数百人被泥石流掩埋,东森电视台的SNG(卫星新闻采集)小组比救援队伍抵达得还要早。不过,他们抵达时,灾害业已发生,小林村直播,严格说不属于“实况转播”。同一时期,东森电视台在台东做的“金帅饭店倒塌”的直播,才是货真价实的“实况转播”:一座倾斜的大饭店在镜头前轰然倒下,记者带着几分惶恐把现场介绍得很完整,被全球媒体转载!

在实况转播类型直播中,现场画面永远比记者的脸蛋重要,现场的声音也远远比记者的伶牙俐齿更加重要。在智利矿难33名受困矿工升井的直播中,电视直播镜头永远对准井口和现场的矿工家属,记者无须露脸,当然,记者的画外音也是重要的信息源。

值得思考的是,一些非突发性的活动,比如奥运会开幕式、国庆阅兵式、南京阿育王塔佛顶舍利展露真容等,因为人为干预,其时间具有一定的唯一性,其过程也因为人为保密,对公众保留了相当的“悬念”,对之进行的直播,亦可视为“实况转播”。美国学者将此类型直播称为“媒介事件”。这类直播有三大特点:其一,不同地区乃至不同国度的观众的参与(收看)本身是事件的历史意义的重要部分;其二,观众为了收看直播,往往要打破日常的生活及收视习惯;其三,在直播之前就有相当的“知名度”,是事先大张旗鼓张扬的事件。

2.现场报道(Active Live Shot)

现场报道式直播是最常见的直播形态,它是指:记者是在核心事件落幕、结局基本闭合后“很快”抵达了现场,在现场只有些许动态“残留”,或者捕捉到事件的第二落点,最常见的是事故救援。现场报道式直播,时间的紧迫性是有限的,直播价值也不及实况转播。

现场报道与实况转播最大的不同在于:前者往往依赖记者的现场解读,记者在现场充当“导播”角色,他一边目击,一边解读,尽管核心事件已经尘埃落定,依然能给观众营造浓烈的“此时此刻”之感。

比如伊春空难,头一天晚上发生,哈尔滨应急点记者王跃军等千里奔走,于次日凌晨7点在《朝闻天下》中直击空难现场:救援人员在雾气氤氲中清理遇难者遗体,王跃军身后5米的地方是七零八落的被熏黑的飞机残骸,镜头从他所在的地方向500米外的远处推去,隐约可见伊春机场的跑道——画面说明了一切,这500米正是夺魂的距离。

……

前言/序言

用户评价

这本书的叙述结构采用了非常巧妙的“非线性”手法,虽然记录的是时间顺序上的事件,但作者时不时会插入一些对早期媒体形态的对比,或者对未来技术可能带来颠覆的思考。这种跳跃感,使得阅读过程充满了探索的乐趣。它不仅仅关注“发生了什么”,更关注“为什么会这样发生”以及“我们能从中吸取什么”。尤其值得称赞的是,作者在描述那些复杂的技术故障和复杂的法律边界时,并没有让非技术背景的读者感到晦涩难懂,他总能找到一个恰当的比喻,将深奥的行业术语“翻译”成普通人可以理解的语言。这种兼顾专业性和普及性的能力,在同类题材中是相当罕见的。读完后,我对“直播”这个概念的理解被彻底颠覆了,它远比我想象的要复杂和充满变数。

评分我必须说,这本书的文风是极其老派和稳重的,有一种老派新闻工作者的坚韧和克制在里面。它没有过多地使用花哨的辞藻去渲染戏剧性,而是用一种近乎冷静的、近乎是口述历史的笔调,将那些惊心动魄的瞬间平铺直叙地展现出来。这种克制反而产生了强大的冲击力,因为它让你不得不专注于事件本身,专注于人物在关键时刻所采取的策略。书中对不同地区、不同文化背景下突发事件处理差异的对比分析,也让我这个非业内人士大开眼界。它巧妙地将技术层面的革新与人类面对未知时的本能反应结合起来,形成了一种既有历史纵深感又不失时代前沿性的阅读体验。它像是一部写给未来媒体人的“行为准则”。

评分这本书的叙事节奏简直抓人,仿佛让人直接被拽进了那个高压的演播室现场。作者的笔触非常细腻,对于突发事件处理过程中的那种电光火石般的决策,描绘得淋漓尽致。我特别喜欢他捕捉细节的能力,比如信号中断时,导播脸上瞬间凝固的表情,或者技术团队在耳机里低声但急促的指令交换。这不仅仅是记录事件的经过,更像是一部关于“危机公关心理学”的实战案例集。读起来,你会真切地感受到,在直播这种即时性极强的媒体形态下,任何一个微小的失误都可能被放大成全国性的热点,而英雄往往就在于那种瞬间的应变和对流程的深刻理解。那种紧张感,即便是隔着书页,也能让我手心微微冒汗。它揭示了光鲜亮丽的直播画面背后,是无数专业人士在毫秒间协同作战的汗水与智慧。这本书成功地将一个看似枯燥的技术流程,转化成了一场场扣人心弦的戏剧。

评分这本书的价值远超出了对新闻事件的简单回顾,它提供了一种独特的“组织行为学”的视角。作者非常坦诚地剖析了在极端压力下,不同层级人员的心理博弈和团队协作的动态变化。从高层决策者对舆论走向的预判,到一线记者冒着风险获取独家信息,再到后期制作人员如何快速剪辑和包装内容,每一步都充满了人性的挣扎与专业素养的体现。尤其是关于信息源的甄别和多方信源的交叉验证部分,简直是新闻伦理和实操层面的教科书。我从中看到了媒体人在社会责任与职业道德之间的微妙平衡,那种在“求快”与“求真”之间的艰难抉择,读来令人深思。它不是空泛的理论阐述,而是扎根于真实血泪教训的深刻洞察,让人明白“真实”在突发新闻中的重量。

评分读完这本书,我感觉像是上了一堂高强度的密集训练课,那种对流程的敬畏感油然而生。作者在描述那些“生死时速”的片段时,那种对细节的偏执近乎是强迫症式的,比如对备份系统的反复确认,对备用电源切换的预演,这些看似琐碎的准备工作,最终都成了化解危机的关键。他没有回避错误,反而勇敢地展示了团队如何从那些令人难堪的失误中爬出来,并迅速建立起新的防御机制。这种坦诚的自省精神,是这本书最动人的地方之一。它展示了卓越的专业精神是如何在一次次“差点搞砸”的边缘磨砺出来的。这本书不是在炫耀成功,而是在解析通往成功的道路上布满了怎样的陷阱和考验,对于任何追求卓越的人来说,都是一本值得反复研读的“实战指南”。

评分本章的写作缘起于一场三峡直播。2009年三峡实现175米蓄水的直播,主持人正襟危坐地问现场记者:你认为达到175米意味着什么?然后,记者一口气讲了175米使三峡工程的四大效益发挥到最大值……

评分五次排名赛冠军得主马奎尔目前以超过65000分紧随丁俊晖之后,但是由于后者大部分积分均为两年前所获取,不久之后即将扣除,所以对于丁俊晖排名威胁最大的反而是暂居第7位的老对手霍金斯。8-9位的沃顿和希金斯则与丁俊晖有着数千分的差距,短时间内很难对丁俊晖发起攻势。

评分很不错,物流也给力。

评分京东买了一个,没什么问题,主要是快递很快。前几天又买了一个豆浆机,九阳的,买回来,用了几回,还不错。主要是不是我做,男朋友做,说挺不错。没有买亏。比超市便宜了200块。快递还是很快。但是感觉京东的快递服务要改进一下:选货到付款,明明说先验货,再给钱的。还好用的没什么问题,买了两次都还可以。像京东这么大的店,而且现在也有名气了,各种服务都应该做的完善一点,特别是快递,是和客户直接交互的。其实我也知道这是快递的问题不是京东的问题就是了,快递网上有的说的很可怕,将你的东西乱丢的,京东的还算不错了。好了,我现在来说说这本书的观感吧,到货一看质量也非常不错,正在读~~感觉很好,能再便宜就更好啦网络文学融入主流文学之难,在于文学批评家的缺席,在于衡量标准的混乱,很长一段时间,文学批评家对网络文学集体失语,直到最近一两年来,诸多活跃于文学批评领域的评论家,才开始着手建立网络文学的评价体系,很难得的是,他们迅速掌握了网络文学的魅力内核,并对网络文学给予了高度评价、寄予了很深的厚望。随着网络文学理论体系的建立,以及网络文学在创作水准上的不断提高,网络文学成为主流文学中的主流已是清晰可见的事情,下一届的“五个一工程奖”,我们期待看到更多网络文学作品的入选。宝贝非常不错,和图片上描述的完全吻合,丝毫不差,无论色泽还是哪些方面,都十分让我觉得应该称赞较好,完美!这本书,作者以独特的视角来记录我们身边的生活已经开通全国360个大中城市的配送业务,近1000家配送站,并开通了自提点,社区合作、校园合作、便利店合作等形式,可以满足诸多商家以及

评分为何突发直播越来越多,缺憾却没有越来越少?

评分张鸥,男,曾为中央电视台中文国际频道首席记者、中央电视台新闻频道直播联盟组副制片人,现为中央电视台驻欧洲中心站记者。参与过张健横渡渤海、中俄友谊之旅、东盟19日、直播新疆、国庆60周年、汶川大地震、揭密千年阿育王塔、钱塘江大潮、暴走妈妈捐肝救子、法国大选、伦敦奥运会等一系列大型直播报道。系首届中央电视台十佳出镜记者荣誉获得者。作品曾获得中国广播电视新闻一等奖、全国人大好新闻一等奖等国家新闻奖。

评分另两位不容忽视的中国球手于德陆和曹宇鹏在近两年的世界排名一直不断进步,前者在最新临时排名位居第46位,在内地球手中仅次于丁俊晖、肖国栋和梁文博,后者也达到了59位的新高,由于曹宇鹏在2011-2012年的积分早被清零,故而直到赛季末曹宇鹏的积分也不会遭到扣除,上升潜力无疑十分巨大。而田鹏飞也在临时排名中挤掉泰国球王瓦塔纳升至64位,只需要维持现有状态就能够完成赛季末保级的基本目标。转载的。

评分十年前她被选择成为国家电视台新闻主播,却因毫无经验而遭遇挫败,非典时期成为现场记者后,现实生活犬牙交错的切肤之感,让她一点一滴脱离外在与自我的束缚,对生活与人性有了更为宽广与深厚的理解。十年之间,非典、汶川地震、两会报道、北京奥运……在每个重大事件现场,几乎都能发现柴静的身影,而如华南虎照、征地等刚性的调查报道她也多有制作。在书中,她记录下淹没在宏大叙事中的动人细节,为时代留下私人的注脚。一如既往,柴静看见并记录下新闻中给她留下强烈生命印象的个人,每个人都深嵌在世界之中,没有人可以只是一个旁观者,他人经受的,我必经受。书中记录下的人与事,是他们的生活,也是你和我的生活。《看见》是知名记者和主持人柴静讲述央视十年历程的自传性作品,既是柴静个人的成长告白书,某种程度上亦可视作中国社会十年变迁的备忘录。

评分书很好.质量不错 书的内容很好,就是快递寄到时外面的塑料包装都破损了,幸好书未烂,希望京东在快递上更加强一点,正在阅读中,书不错,是正版,送给老公的。做父亲的应该拜读一下。以后还来买,不错给五分。内容简单好学,无基础的人做入门教材还是很不错的, 配料的讲解很细致,雕塑技法讲解也很细致。 人物雕塑难度不大,也有鲜明的形象个性,但算不上精美。 的确有可学之处,做入门教材还是不错的。这天女友打电话问我借本书,说她写作需要参考,我说我家没有,但我可以帮你找。我一边接电话一边就上网搜索,很快找到,立马告诉她网上京东有。她说我不会在网上买书啊。我嘲笑她一番,然后表示帮她买。很快就写好订单写好她的地址发出去了。果然第二天,书就送到她那儿了。她很高兴,我很得意。过了些日子,我自己又上网购书,但下订单后,左等右等不来。以前从来不超过一星期的。我正奇怪呢,刘静打电话来笑嘻嘻地说,哎,也不知道是谁,心眼儿那么好,又帮我订了好几本书,全是我想要的,太好了。我一听,连忙问她是哪几本?她一一说出书名,晕,那是我买的书啊。原来我下订单的时候,忘了把地址改过来,送到她那儿去了。这下可把她乐死了,把我先前对她的嘲笑全还给我了。不过京东送货确实很快。我和女友都很满意。好了,废话不说。|我喜欢看这类书,只要你成为公司的资产,而不是公司的负累,就是声音最大的职员。每个职员在公司内都有属于他本人的一部账簿,一旦有赤字出现,就要注意自己的地位,自己是否会有动摇的可能。多拿雇主的薪金不要紧。所谓食君之禄,担君之忧。问题只在于你能担的忧是否可以平衡你食的俸禄。除了在业务上产生真金白银的进账,是对你本身物有所值的铁证之外,还有别的贡献是可以消弭雇主对你过分高薪的疑虑的。那就是要勤力,把工作的时间延长,这很重要。一个职员可以容纳大量的工作,应付长时间的服务,相比之下,就等于价廉物美。我差不多可以肯定的告诉你,没有老板不是斤斤计较的人,你必须让他在你的个人数簿上,有可见的盈利,才最安全。|据说,2011年8月24日,京东与支付宝合作到期。官方公告显示,京东商城已经全面停用支付宝,除了无法使用支付服务外,使用支付宝账号登录的功能也一并被停用。京东商城创始人刘先生5月份曾表示京东弃用支付宝原因是支付宝的费率太贵,为快钱等公司的4倍。在弃支付宝而去之后,京东商城转投银联怀抱。这点我很喜欢,因为支付宝我从来就不用,用起来也很麻烦的。好了,现在给大家介绍三本好书:《古拉格:一部历史》在这部受到普遍称赞的权威性著作中,安妮·阿普尔鲍姆第一次对古拉格——一个大批关押了成百上千万政治犯和刑事犯的集中营——进行了完全纪实性的描述,从它在俄国革命中的起源,到斯大林治下的扩张,再到公开性时代的瓦解。阿普尔鲍姆深刻地再现了劳改营生活的本质并且将其与苏联的宏观历史联系起来。《古拉格:一部历史》出版之后立即被认为是一部人们期待已久的里程碑式的学术著作,对于任何一个希望了解二十世纪历史的人来说,它都是一本必读书。厌倦了工作中的枯燥忙碌?吃腻了生活中的寻常美味?那就亲手来做一款面包尝尝吧!面包不仅是物质生活的代名词,还是温暖和力量的化身。作者和你一样,是一个忙碌的上班族,但她却用六年的烘焙经验告诉你:只要有一颗热爱生活的心,一双勤快灵活的手,美味的面包和美好的生活,统统都属于你!<停在新西兰刚刚好>100%新西兰=1%旅行 1%打工 98%成长全世界年轻人都在打工度假!错过30岁就等下辈子!她叫巴道。26岁那年,她发现一个书本上从来没有提过的秘密:全世界年轻人都在打工度假。拿到打工度假签证,你不必承担巨额旅费,也不必羞于张口找父母要钱,因为你可以像当地人一样打工赚钱。你不会成为一个无趣又匆忙的观光客,因为你可以花一年的时间,看细水长流。目前向中国大陆开放这种签证的国家,只有新西兰——《霍比特人》和《魔戒》的故乡,百分百纯净的蓝天白云,山川牧场。世界向年轻人敞开了一道门。门外光芒万丈,门里波谲云诡。巴道发现,自己心动了。|

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有