具体描述

编辑推荐

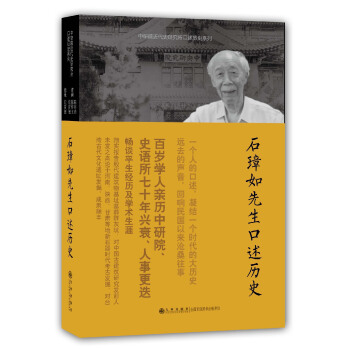

百岁学人亲历中研院、史语所七十年兴衰、人事更迭

畅谈平生经历及学术生涯

翔实报告殷代建筑物基址墓葬群灰坑,对中国古建筑研究发前人未发之高论

于河南、陕西、甘肃等地新石器时代考古发掘,对台湾古代文化遗址发掘,成果颇丰

更多精品图书请点击图片链接:

内容简介

作者畅谈平生经历及学术生涯,中研院、史语所七十年兴衰变迁;翔实报告殷代建筑物基址墓葬群灰坑;对中国古建筑研究发前人未发之高论;详述于河南、陕西、甘肃等地从事新石器时代考古发掘,对台湾古代文化遗址发掘之丰硕成果。

精彩书评

陈存恭,中研院近代史研究所兼任研究院。陈仲玉,中研院历史语言研究所研究员。

任育德,台湾政治大学历史系博士候选人。

石璋如(1902—2004),河南偃师人。1928年考入河南大学历史系,1931年(毕业前一年)即奉学校派遣参加殷墟第四次发掘,自此七十余年间专心致志于考古工作。1941年任史语所副研究员,1949年升研究员,其后获终身聘用,1978年荣膺中研院院士。年届102高龄,仍每日到研究室工作,兢兢业业,不稍懈怠,出版专著18本,论文一百余篇。

目录

弁 言

前 言

一、我的家乡

(一)故乡的山区胜迹

(二)家乡的用水

(三)家乡的住居

(四)家乡的农耕

(五)家乡的民间信仰与社会经济组织

(六)故乡的集市与贸易

(七)个人家世

(八)家中的经济与农耕情况

(九)故乡的医疗

(十)故乡的地方治安

二、求学生涯

(一)私塾与小学

(二)就读洛阳中学

(三)工作贴补家计

(四)短暂的军队生活

(五)军事化管理的河南大学

(六)河南大学史学系课程、师资与校园生活

(七)因实习而加入安阳发掘

三、安阳殷墟发掘(一)

(一)第五、六次安阳考古

(二)第七次安阳考古

(三)辛村第三次发掘

(四)第八次安阳考古

(五)谈陶片文物的整理分类

(六)签订冠带巷租约

(七)第九次安阳考古

四、安阳殷墟发掘(二)

(一)第十次安阳发掘

(二)“一○一二事件”与后续

(三)“一一一五事件”

(四)发现 1022墓

(五)第十一次安阳发掘

(六)初离河南

(七)第十二次安阳考古

(八)第十三次安阳发掘

(九)YH127的甲骨灰土柱出土

(十)第十四次安阳发掘

(十一)洹水学校

(十二)第十五次安阳发掘

(十三)特殊的技术与发掘方法

(十四)洹水杂志

五、抗战前期的调查与研究

(一)绥远调查

(二)中研院南迁长沙

(三)宝鸡、醴泉调查

(四)昆明归队与工作

(五)史语所迁至龙泉镇龙头村

(六)天工学社的手工业调查

(七)有关长沙的古物撤退

(八)在龙头村的工作、生活

(九)我的研究工作

(十)云南农村社会、建筑调查

(十一)云南民俗

(十二)云南的田野调查

(十三)蔡院长过世、甲骨整理

(十四)长路迢迢到四川

(十五)分配房舍、化解与地方的误会

(十六)同仁的研究工作

(十七)在李庄的生活

六、抗战后期的调查与研究

(一)西北史地考察团之组织

(二)历史考察团抵达敦煌

(三)调查玉门关

(四)调查阳关

(五)黑水流域调查

(六)泾水流域遗迹调查

(七)龙门调查

(八)渭水、雍水周都城调查

(九)李庄讲论会报告

(十)追记《六同别录》

七、抗战复员及来台

(一)参与接收南京各文化机关

(二)在上海进行文物接收

(三)良渚调查

(四)史语所复员及同仁研究情况

(五)史语所播迁桃园杨梅

(六)杨梅的逸事

(七)中研院定居南港

(八)在台结婚

八、台湾考古与教学工作

(一)瑞岩调查

(二)大马璘发掘

(三)唭里岸、江头遗址调查

(四)第一次圆山发掘

(五)个人进行的各行业调查

(六)我的研究情形

(七)任教台大考古人类学系

(八)尖山实习、首次环岛调查

(九)大甲、圆山实习

(十)树林狗蹄山实习

(十一)东海岸调查

(十二)大甲调查

(十三)大坌坑与十三行遗址发掘

(十四)隘寮调查

(十五)授课方式的更动

九、对中研院、史语所重要活动的回忆

(一)中国历史学会成立

(二)第二次院士会议

(三)朱院长离职、胡适先生接任经纬

(四)一九五八至一九五九年间所内动态

(五)中研院动态(一九六一至一九六二年)

(六)促进中日学术交流

(七)胡适院长过世及其丧事

(八)王世杰先生接长中研院

(九)第二届亚洲历史学家会议

(十)史语所文物出国展览

(十一)史语所交谊厅开幕

(十二)石虎出国展览

(十三)石虎、汉简回国经纬

(十四)清点汉简经纬

(十五)故宫借展经验

(十六)参与院内房舍工程协商

(十七)史语所订定所庆始末

(十八)筹备史语所四十周年所庆及成果展

(十九)史语所四十周年所庆活动

十、出国研究与参与的国际会议

(一)出席第九次太平洋科学会议

(二)赴日本京都访问经纬

(三)京都人文科学研究所概况

(四)京都生活

(五)参加亚洲第一届史学会议

(六)日本的宗教

(七)参观过的日本大学

(八)殷周青铜器在日本

(九)第三届亚洲史学会议

(十)参与迪阳博物馆研讨会

(十一)参访美国各大学

(十二)再游京都

十一、学术研究活动杂忆

(一)获颁“教育部”学术奖

(二)担任论文口试委员

(三)报告“武王伐纣的路线”

(四)获选长科会讲座教授、儿子完婚

(五)朱家骅、董同龢、董作宾先后过世

(六)同人乐林社

(七)欢迎茶会、平冈访台

(八)求医记

(九)讲论会报告“殷代车器”

(十)殷车研究、复原

(十一)个人研究(一九六九年至一九七二年)

(十二)随李济所长视察台东八仙洞

(十三)为电视节目介绍殷墟

(十四)当选中研院十二届院士

(十五)担任考古组主任

(十六)史语所开办汉学会议

(十七)史语所为年长同仁举办的祝寿活动

(十八)参与学术活动不辍

(十九)一生不断的探索

附录一石璋如先生调查诸遗址之位置(195处)

附录二石璋如先生所参加之考古发掘(25处)

附录三石璋如先生主要著作目录

精彩书摘

石先生曾经概述他在史语所的工作,将之分为“挖”、“整”、“调”、“接”、“教”、“告”、“研”这七个字。

考古是逐渐从碎屑中点点滴滴累积,直到发现完整的器物时才呈现全貌的学问。

我当时主张车、马、步兵的武器不同,空说无凭,实物摆出来之后就很明显地看出差异,车的笨重、马的较小、步兵的较轻,同时彼此的纹饰也不同。相信我的推论与否则自在人心,但是实物是明显呈现差异的。所以做学问还是有实物为证比较好。

有人说,蒋总统对朱家骅在民国三十七、八年跟代总统李宗仁合作的往事还在记仇。朱先生辞职之后,中研院召开评议会提出三个人选,“总统”就圈选胡适先生。胡适先生,抗战时帮了中国不少忙,一九五几年大陆清算胡先生,台湾眼见大陆批胡,于是就捧胡,使台湾与胡先生合拍。若非大陆清算胡先生,以他的自由派立场,“总统”也不太放心的。

一九五八年四月十日,胡院长的就职典礼在考古馆举行。“总统”当天也到场致词,讲了很久,对胡院长提倡的五四价值、自由主义在褒中有挖苦之词,胡院长一发言就说“总统你错了”,台下立即鼓掌,没有几个人敢说这句话的。

……

前言/序言

用户评价

拿到《中研院近代史研究所口述历史系列:石璋如先生口述历史》这本书,我第一时间就被它沉甸甸的分量所吸引。这不仅仅是纸张的重量,更是历史的重量,是石璋如先生一生学术与人生经历的重量。我一直认为,口述历史是理解真实历史的最佳途径之一,因为它能够捕捉到那些官方史料中难以呈现的个人感受、微观细节和决策过程。石璋如先生,作为近代史研究领域的一位巨匠,他的回忆录无疑会为我们揭示许多不为人知的历史真相。我尤其对他在不同历史时期与不同人物的交往和互动感到好奇。他如何看待当时的政治格局?他对那些风云人物有着怎样的评价?他的学术思想是如何在时代的洪流中形成和发展的?这本书的结构安排,看似平铺直叙,实则暗藏玄机,我期待在字里行间,寻找到那些连接历史事件与个人命运的线索。通过阅读,我希望能够更深入地理解中国近代史的复杂性,以及那些塑造了我们今天世界的关键力量。

评分手捧这本书,我仿佛触碰到了历史的脉搏。石璋如先生的名字,在近代史研究领域早已如雷贯耳,他的学术成就令人钦佩。而这本书,以口述历史的形式,将他的人生经历和学术思想娓娓道来,无疑为我们提供了一个了解历史的全新视角。我一直对那个变革与挑战并存的年代充满了好奇,而先生的亲身经历,将是解开历史谜团的一把金钥匙。我特别期待书中关于他学术生涯的细节,包括他的治学方法、研究思路,以及他对一些重要历史问题的判断。我想知道,在那些充满不确定性的年代,他是如何坚守学术的纯粹,又是如何对历史保持着敬畏之心。这本书的价值,在于它不仅记录了历史事实,更传递了一种精神:那就是对真相的追求,对学术的执着。我希望通过阅读,能够更真切地感受到那个时代的氛围,理解那个时代人物的命运,并从中汲取力量,启迪智慧。

评分当我拿起这本书时,内心深处涌起的是一种复杂的情感:好奇、期待,还有一丝丝的敬畏。石璋如先生,作为中国近代史研究领域的泰斗,他的口述史无疑是这座宏伟大厦中不可或缺的基石。我一直对那个充满变革与动荡的年代充满兴趣,而这本书,就像一把钥匙,将我带入了那个时代的中心。我迫不及待地想知道,先生是如何在那个动荡不安的环境中,坚持自己的学术理想,又是如何一步步走到今天的成就。从书的序言和目录中,我大致了解了先生一生经历的几个重要时期,从早年的求学,到中年投身学术研究,再到晚年梳理总结,每一个阶段都充满了挑战与机遇。我特别关注他对于学术研究方法的论述,以及他对几位重要历史人物的评价。我想了解,在那些宏大的历史叙事背后,隐藏着怎样的人物故事和个人情感。这本书的价值,在于它提供了一个鲜活的视角,让我们能够从一个亲历者的角度去理解和解读历史,而不是仅仅依靠冰冷的史料。阅读这本书,更像是在与一位智者进行一场跨越时空的对话,从中汲取智慧,获得启迪。

评分初次接触这本书,我便被它独特的气质所吸引。书名本身就蕴含着厚重的历史感,“口述历史”的字样,预示着这是一部充满温情与智慧的记录。石璋如先生,在我脑海中一直是一位值得尊敬的历史学者,而这本口述史,则让我有机会“听”他讲述自己的故事,以及他所经历的那个波澜壮阔的时代。我迫不及待地想深入了解,这位史坛巨匠是如何看待历史变迁的?他对一些重大历史事件的亲身经历和独到见解,又会给我们带来怎样的启发?我尤其关注书中可能涉及的学术争论和思想碰撞,因为这往往是历史发展的最直接体现。我想看看,他是如何在这种环境中,形成自己的学术体系,又如何影响了后来的研究。这本书不仅仅是关于一个人的传记,更是关于一段历史的活态呈现。我期待着,在阅读的过程中,能够感受到历史的温度,体会到智者的思考,并从中获得对人生和历史更深刻的理解。

评分初次翻开这本书,就被那泛黄的纸张和古朴的排版所吸引,仿佛一下子穿越回了那个风起云涌的时代。石璋如先生的名字,在我心中一直是一个遥远而又敬畏的存在,他的一生,与中国近代史的发展轨迹紧密相连,见证了太多历史的关键时刻。这本书的口述历史形式,让我有机会近距离地聆听这位史学大家的回忆,感受他作为一名历史亲历者,对那些波澜壮阔的事件的独特视角和深刻体悟。从文字中,我仿佛看到了他当年在烽火连天中奔波的身影,听到了他在学术殿堂中激昂的辩论。每一页都承载着岁月的痕迹,每一句话都凝聚着智慧的光芒。我尤其期待他对于那些在史书中语焉不详的细节的补充,那些鲜活的人物故事,那些不为人知的决策过程。这本书不仅仅是一本历史著作,更像是一扇窗,让我得以窥见历史的肌理,感受时代的脉搏。阅读的过程中,我时常会停下来,想象着先生当年所处的环境,他内心的挣扎与抉择,那种身临其境的代入感,是任何干巴巴的史料都无法给予的。这本书的价值,不仅在于它对历史事件的记录,更在于它所传递的,一种对历史负责、对真相不懈追求的精神。

评分好书,服务好,很好,非常好,服务好,好好好!

评分喜欢这方面的人才回来吧,自然不用我多说了

评分考古人瑞,名不虚传。

评分石璋如先生是中央研究院历史语言研究所的老前辈,参加了30年代殷墟的多次发掘工作,后来陆续整理出版了安阳侯家庄、小屯系列发掘报告,功德无量。此书对于全面了解石老先生的一生很有帮助

评分此用户未及时填写评价内容,系统默认好评!

评分内容充实,时常翻翻对了解学术史很有帮助

评分考古人瑞,名不虚传。

评分好好好好好好好好好好好好好

评分今天书收到了,很好,快递很给力。看了[ZZ]写的的书,觉得写得很好,这是朋友介绍我看的,非常喜欢[ZZ]的书了。除了他的书,我和老婆孩子还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲,莫言。他们的书我都很喜欢。[SM],大家去看一下,不错,价格也划算,比实体书店买便宜好多还省车费。 这本书的内容直得一读[BJTJ],认真赏读了一下,写得很棒,[NRJJ],内容也很很感人。[QY],一本书多读几次,[SZ]。 快递送货也给力。还送货上门。超赞。 [SM],太棒了。买书就来京东商城。价格还比别家便宜,还经常有优惠活动,还免邮费不错,速度还真是快而且都是正版书。[BJTJ],读书,让人生更精彩 “书籍是人类进步的阶梯”。从古至今,爱书、惜书、读书都为世人所推崇。人们通过阅读来获取知识,增长本领,提升品位,推动社会走向更高的文明。正所谓“活到老,学到老”。一个人的一生中之所以能不断提高,与其始终如一的学习是分不开的。 今天你读书了吗?有一位学者曾这样说:“从个人发展的角度看,一个人的精神发育史实质上就是一个人的阅读史;从民族发展的角度看,一个民族的精神境界,在很大程度上取决于全民族的阅读水平”。在一定意义上说,读书就意味着教育。 读书是一种享受生活的艺术。 当你枯燥烦闷时,读书能使你心情愉悦;当你迷茫惆怅时,读书能平静你的心,让你看清前路;当你心情愉快时,读书能让你发现身边更多美好的事物,让你更加享受生活。“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉。” 读书是一种提升自我的艺术。 读书是一种学习的过程。一本书有一个故事,一个故事叙述一段人生,一段人生折射一个世界。“读万卷书,行万里路”说的正是这个道理。读诗使人高雅,读史使人明智。读每一本书都会有不同的收获。“悬梁刺股”、“萤窗映雪”,自古以来,勤奋读书,提升自我,是每一个人的毕生追求。读书是一种最优雅的素质,能塑造人的精神,升华人的思想。 读书是一种充实人生的艺术。 没有书的人生就像空心的竹子一样,空洞无物。书本是人生最大的财富。犹太人让孩子们亲吻涂有蜂蜜的书本,是为了让他们记住:亲子阅读,首先引起和提高孩子的兴趣是关键。记得有一个故事,大概是说犹太人在孩子出生后就把书上抹上蜂蜜,指引孩子过去,从而在很小就在他们心中种下一个印象,书里有好东西。这和我们古人所说得“书中自有颜如玉,书中自有黄金屋”有点异曲同工吧。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有