具体描述

编辑推荐

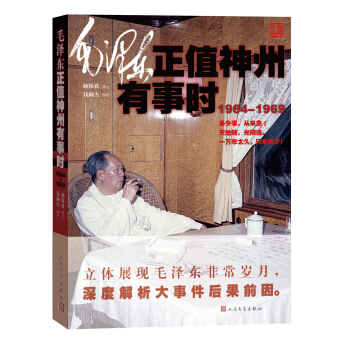

这本《毛泽东正值神州有事时》从历史研究者和亲历者两种视角,凭借珍贵的文字档案、独到的分析评述、精美的曝光影像,展现了"文化革命"爆发前两年及爆发后四年毛泽东的个人活动以及共和国的重大事件。这是过去从未有过的。

它不单单为读者还原了浩劫中最为动荡的年代,更在展开细节的同时,悄无声息地用理性客观的方式,解析了历史表象背后潜藏的深层矛盾和动因;既不文过饰非,也不一味苛责。相信每一个读者读罢此书,都会对中国的过去、现在和将来,对个人的生活处境产生深深的思索,都会增添一份智慧和厚重。

内容简介

《毛泽东正值神州有事时》时间跨度从1964至1969年。主要讲述了"文化大革命"最为动荡时期毛泽东的重大政治活动和个人生活。作者参阅大量史料,以细致入微的笔触,在生动翔实地还原 "文革"发生、发展整个过程的同时,也探究了动乱发生、发展的原委和过程。书中载入的一百余幅毛泽东"文革"岁月珍贵照片,分为彩色黑白两种,百分之九十属于首度曝光面世。

整部书稿集资料性、可读性于一体,集收藏价值、欣赏价值于一身,弥足珍贵。

作者简介

顾保孜,1957年生,系江苏兴化人,中国作家协会会员。现任第二炮兵政治部正师职创作员,国家一级作家。著有《红墙里的瞬间》、《样板戏出台内幕》、《铁血N4A》、《纳粹集中营的中国女孩》、《我的父亲朱德》、《红镜头》、《伟人凡影》、《超越血缘之爱》、《知情者说》、《跨出中南海》、《实话实说红舞台》、《中南海人物春秋》、《毛泽东最后七年风雨路》等纪实文学著作;并创作有多部电影、电视剧作品。先后获得全国优秀畅销图书奖、全国图书金钥匙奖、当代军人最喜爱军版图书一等奖、"五个一"图书工程奖、中国图书奖、解放军图书奖、中国电影"华表奖"优秀编剧奖、"五个一"电影工程奖等全国性的奖项。内页插图

目录

第一章 独有豪情赫鲁晓夫骨子里对中国的蔑视,极大地伤害了中国人民的民族自尊心。毛泽东亲自捉刀,公开发表九篇针对苏共反华“大合唱”的反击文章。这是建国后毛泽东又一段“激扬文字”的岁月。与此同时,对“现代修正主义”的问题,他开始了深入的思索和探究。

第二章犹记烽火

1964年与1965年交替之际,毛泽东与刘少奇的分歧逐渐凸显,最终激化至无法调和。从“十七条”到“二十三条”,毛、刘分歧公开化。毛泽东带着沉重的思索,重新登上“犹记烽火”的井冈。在这片成全了斗志,铸就了意志的土地上,他开始酝酿一场新的运动。

第三章 山雨欲来

一篇批判《海瑞罢官》的文章引起毛泽东极大的重视,他希望就此打破沉寂。毛泽东于西方的一个山洞闭关,十一天后神清气爽地“出山”,随后在武汉的长江一番畅游。浩荡的江水,洗去了他一年多背负的沉重思考。他将忧患意识化为行动决心,决定带领全国人民进行新的“长征”。他要在和平年代里迎接暴风骤雨的到来……

第四章 满街红绿

从具有强烈“革命造反精神”的红卫兵身上,毛泽东看到了开创新局面的希望。他在欢声雷动、一片沸腾的天安门广场,一次又一次亮出自己信赖人民自发革命的姿态。然而此时,许多党政军高级领导人和民主人士的脸上挂满了愁容与困惑。“文革”初期,令人始料不及、难以理解的事件接连发生,逐渐超出人力所能约束的范畴。

第五章 摧枯拉朽

进入1967年,“一月风暴”在各地产生连锁反应,大夺权和派性武斗争端迭起,干线运输几近瘫痪。大乱之际,党内、军内元老派对“文化大革命”的做法已从最初的“很不理解”发展到强烈不满。“七二○”事件迫使毛泽东仓促飞离武汉,他陷入了深深的思索。通过处理王力、关锋、戚本禹的问题,他发出了控制“文革”局面的信号。

第六章 峰谷之间

“文革”派性冲突愈演愈烈,一个四处武斗的中国超出了毛泽东的预料。他意识到问题的严重,断然采取强硬手段,以图控制乱局。“九大”之后,刘少奇被彻底打入地狱,而林彪却如日中天,一跃成为“第二号人物”。一场中苏边境冲突,林彪统帅三军,紧急下发“一号令”;他的举措,引起了毛泽东的警觉,由此也埋下了两人分道扬镳的伏笔。

精彩书摘

进入上世纪六十年代,毛泽东与刘少奇之间矛盾逐渐凸显,在对三年困难成因及其解决途径的看法上产生了严重分歧。“包产到户”打碎了毛泽东的“理想”。钱嗣杰成为毛泽东专职摄影记者后,在拍摄毛泽东各种活动时,进入他镜头最多的除毛泽东、周恩来之外便是刘少奇了。刘少奇给钱嗣杰的印象是话不多,表情比较严肃。在摄影记者镜头中,他只有在节日与群众联欢的一些场合才会露出有说有笑的表情。平时开会,他不是埋头看材料,就是讲话,而且一讲时间都比较长。钱嗣杰作为摄影记者,在领导人活动时注意力都集中在每一个画面的捕捉,每一种情绪的提炼;即使会议进程期间,他也很少去关心领导人在说些什么,很长时间,他都没有察觉毛泽东与刘少奇之间有什么隔膜。从照片上看,两人表情都还不错。“文革”爆发后,钱嗣杰发现刘少奇的表情十分沉重,脸部浮肿,好像生了大病一般,那时距离刘被彻底打倒仅一步之遥了。

今天的钱嗣杰再次回忆起毛泽东与刘少奇时,也无法准确说出他们矛盾公开化的具体场景。但事实上,当他1964年夏天来到毛泽东身边时,毛刘已经有了很深的芥蒂,两人之间至少出现过两次以上的“交锋”。

第一次发生在1961年八届九中全会之后。

八届九中全会上毛泽东提出要大兴调查研究之风,刘少奇便积极响应。他回到湖南老家宁乡县炭子冲搞调研,这次调研可以说是他们之间产生分歧的开端,也是长期潜伏的各种问题的集中暴露。

众所周知,自1958年5月,中共八大二次会议正式通过了“鼓足干劲、力争上游、多快好省地建设社会主义”的总路线后,几年里,因为总路线的要求而制定了一系列经济发展的高指标,这些似乎难以完成的高指标,成为六亿人民摩拳擦掌的追求,一时间出现了人山人海“参战”的大跃进局面。人民公社是1958年提出的,“人民公社”--这种社会主义新型的集体经济形式得到毛泽东的赞扬。截至1962年,全国农村基本实行了人民公社化。“总路线、大跃进、人民公社”这三项内容在同一时期内存在,它们被称为“三面红旗”。当时在党内,一致认为“三面红旗”代表了毛泽东对中国社会主义建设的成功探索,“三面红旗”由此也被看做是对马列主义的创造性发展,完全正确,无人对此提出异议。

也正是这高高飘扬的“三面红旗”,不仅令全国人民热血沸腾,也让毛泽东看到了一条高速发展社会主义的道路。所有的中国人都恨不得大干几年一起跑步进入共产主义。刘少奇就是在这种热腾腾的情况下走出去的,他要看看热腾腾的下面“煮”的都是些什么?

刘少奇的老家湖南省宁乡县是他便于调查真实情况的地方。

这次接触农村,使他的心灵受到了很大震撼。他看到的是荒凉的田野、饥饿的人群……这与在北京中南海里听到的汇报差之甚远。作为国家主席,他的内心经受着煎熬。他因老乡依旧在过苦日子而难过,更感到自己受到了欺骗和蒙蔽,在心里对“三面红旗”打起了问号--这样搞社会主义建设到底行不行?对不对?

心里有了疑问,必然会反映在言行中。刘少奇返回北京不久,就在中央政治局会议上严厉批评党的工作问题。平时不苟言笑,说话办事都很严肃的他,如果遇到批评人,更是口气严厉。“这几年党成为执政党是好事情,是成绩,乱指挥人家也听你的。但是,继续这样搞下去要跌下台的,再不能这样搞了。”

“跌下台”从刘少奇口中说出,勾起了毛泽东内心敏感的神经。

1962年1月21日至27日的“七千人大会”(中央扩大会议,因有近七千人参加,故名)上,刘少奇更进一步指出:全国有一部分地区错误是主要的,成绩不是主要的,提出了“三分天灾,七分人祸”的判断,认为错误原因是经验不足,但也有不少领导同志不够谦虚谨慎有骄傲自满情绪,违反实事求是的优良传统和作风。中央应该对这些错误负主要责任。

……

前言/序言

用户评价

这本书以一种非常独特的方式,让我重新认识了历史的重量和意义。作者并没有选择直接评判,而是通过详实的史料和生动的叙述,让读者自己去体会和感悟。我发现,书中对于历史事件的呈现,往往留有足够的空间,让读者去思考,去质疑,去得出自己的结论。这种“留白”的处理方式,恰恰是这本书最成功的地方之一。它鼓励读者主动参与到历史的解读中来,而不是被动接受。我在阅读的过程中,常常会停下来,对照自己已有的知识,去思考书中提出的观点。有时候,我会因为书中提出的某个角度而豁然开朗,有时候,我也会因为书中描写的某个细节而感到沉思。这种沉浸式的阅读体验,让我对历史的理解更加深刻,也更加立体。它不仅仅是一本书,更像是一场与历史对话的旅程,让我从中获得了前所未有的知识和智慧。

评分这本书给我带来的不仅仅是历史知识的普及,更是一种对思维方式的启迪。作者在论述过程中,常常会穿插一些深刻的哲学思考和战略性的分析。我发现,书中对于一些关键决策的阐释,并非简单的因果关系,而是多方因素交织博弈的结果,需要站在更高的维度去审视。每一次重大事件的发生,都伴随着复杂的政治、经济、军事以及社会思潮的暗流涌动。作者通过层层剖析,让我们看到决策者在极其有限的信息和巨大的压力下,是如何权衡利弊,做出艰难的选择。这种分析方法,让我对历史事件的理解不再停留在表面,而是能够去探究其深层次的逻辑和动因。书中对于一些历史人物的评价,也摆脱了简单的脸谱化,展现了他们身上人性的光辉与局限,使得人物形象更加立体饱满。这种 nuanced 的视角,让我对历史人物有了更深刻的认识,也让我反思,在面对复杂局面时,我们应该如何去思考和应对。

评分这本书的书名极具画面感,仿佛瞬间将人拉入一个波澜壮阔的历史洪流之中。当我第一次看到这个书名时,脑海中立刻浮现出那个风云激荡的年代,那个伟大的身影,以及他如何在那风雨飘摇的时刻,力挽狂澜,将中华民族引向新生。书名中“正值”二字,更是强调了事件的关键性和紧迫感,暗示着那个时期中国正面临着前所未有的挑战,而“神州有事时”则饱含着深沉的家国情怀,触动着每一个读者的神经。这种命名方式,无疑极大地激发了我的阅读兴趣,我迫切地想知道,在那样的关键时刻,究竟发生了什么?又是怎样的力量,支撑着一位领袖,带领一个民族走出困境?这本书不仅仅是一个书名,更像是一扇门,通往一段跌宕起伏的历史,让我充满好奇,想要一探究竟。它预示着一段关于勇气、智慧、牺牲和奋斗的史诗,即将在我眼前徐徐展开,让我对接下来的阅读充满期待。

评分翻阅完这本厚重的著作,我深切地感受到了一种前所未有的震撼。作者以极其细腻的笔触,勾勒出了一个复杂而充满张力的历史时期。那些曾经只存在于教科书中的名字,如今鲜活地跃然纸上,他们的决策、他们的挣扎、他们的远见,都如同亲身经历般展现在我眼前。我看到了那个年代普通中国人的生活,他们的艰辛,他们的期盼,他们的付出。更让我动容的是,作者并没有简单地罗列事件,而是深入挖掘了人物的内心世界,展现了他们在历史洪流中的挣扎与抉择。那些看似微小的细节,却折射出时代的宏大脉络。我仿佛能听到炮火的轰鸣,感受到人民的呼唤,体验到领袖的担当。整本书读下来,不只是知识的获取,更是一种情感的共鸣,一种对历史深沉的理解和敬畏。它让我重新审视了那段岁月,理解了那些伟大人物的艰辛与不易,也更加珍惜当下来之不易的和平与发展。

评分阅读过程中,我时常被书中那种磅礴的气势和恢弘的叙事所吸引。仿佛置身于那个波澜壮阔的时代,亲眼见证着一个个历史性的时刻。作者的语言具有一种强大的感染力,能够将枯燥的历史事实转化为引人入胜的故事。他对于事件的描写,细节丰富,画面感极强,让我仿佛能够看到战火纷飞的战场,听到人民群众激昂的口号,感受到那个时代特有的激情与活力。我尤其喜欢书中对一些重要转折点的刻画,作者总是能够精准地捕捉到那些决定历史走向的关键瞬间,并对其进行深入的解读。这种叙事方式,让历史不再是冰冷的数据和事件的堆砌,而是充满了生命力和情感。它让我深刻地体会到,历史不仅仅是少数人的故事,更是无数普通人在时代洪流中奋斗与牺牲的凝结。这本书让我对那段历史产生了浓厚的兴趣,并从中汲取了宝贵的力量和启示。

评分非常的速度到达,很好很好

评分一本值得仔细阅读的好书。

评分给爸爸买的生日礼物 ,没拆开应该不错吧

评分这本《毛泽东正值神州有事时》从历史研究者和亲历者两种视角,凭借珍贵的文字档案、独到的分析评述、精美的曝光影像,展现了"文化革命"爆发前两年及爆发后四年毛泽东的个人活动以及共和国的重大事件。这是过去从未有过的。

评分搞活动买书就是划算~我很满意,双十一再来~希望也是收获满满~

评分很喜欢探寻是什么原因导致文革发生,这本书也许能提供一些答案!

评分本书不错哦,其实就那点事,也没有什么新意

评分书很好,很多照片之前没有见过,很值得读。

评分不错,很干净正规的感觉,图片很多,内容丰富

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![我是伊布:我来讲述真相 [I am Zlatan Ibrahimovic] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11592363/548953f2N98ff836b.jpg)

![默克尔传:德国总理安格拉·默克尔和她的权力世界 [Angela Merkel:Die Kanzlerin und ihre Welt] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11563255/546b1647N9a5867a9.jpg)