具体描述

编辑推荐

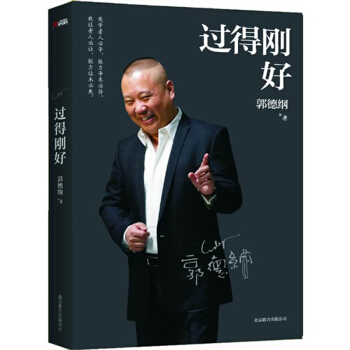

适读人群 :相声爱好者 纲丝 普通读者 ★重新修订,全新设计,精致印刷,内文使用超细腻纯质纸,封面精装加护封,值得收藏。随书赠送郭德纲书法作品一幅(宽:68厘米;长:96厘米)。

★过得刚好,这是郭德纲式幽默,也是郭德纲的人生态度。我争者人必争,极力争未必得。我让者人必让,极力让未必失。真放肆不在饮酒放荡,假矜持偏要慷慨激昂。万事留一线,江湖好相见。

★郭德纲亲笔讲述人生四十年的江湖过往,你能看到行文冷静、处变不惊的郭德纲,也能看到当年语言犀利、口无遮拦的郭德纲,同样能看到一个才华横溢的郭德纲。

★一本拒绝传递任何价值观的闲书,充满了郭德纲独有的诙谐和幽默。

内容简介

《过得刚好》精装修订版,随书赠送郭德纲书法作品一幅(宽:68厘米;长:96厘米),绝对具备收藏价值。

郭德纲亲笔作品,讲述人生四十年的江湖过往,知无不言,言无不尽。迄今为止,人生回顾,荣辱浮沉,冷暖自知,自浊自清自安然。书中的文字记录了郭德纲这些年的心路历程以及对人生、相声艺术、生活的感悟和思考,行文冷静,不煽情,不夸张,不做作,不隐瞒,不回避。

《过得刚好》有着极其鲜明的郭式风格,嬉笑怒骂皆成文章,妙语连珠,文字独特,语言幽默风趣,读之不禁令人捧腹,为我们营造了一份无与伦比的阅读快感,这份快感和他的相声作品一样过瘾。即使面对着台下无人的惨淡局面,郭德纲依然保持着他的幽默感。

过得刚好,这是郭德纲式幽默,也是郭德纲的人生态度。我争者人必争,极力争未必得。我让者人必让,极力让未必失。真放肆不在饮酒放荡,假矜持偏要慷慨激昂。万事留一线,江湖好相见。

作者简介

郭德纲,相声演员,德云班主。天津人,生于1973年,自幼酷爱各种民间艺术,八岁投身艺坛。1996年创办北京德云社,说相声、讲评书、唱戏、拍电影、拍电视剧、主持电视节目。

目录

自序:人在江湖

鱼龙夜话

男人四十

我与我师

我与张文顺

我与于谦

德云后台

江湖梦眺

高雅与低俗

论五十年相声之现状

“反三俗”

我要“反三俗”

停滞的不是相声,是演员

相声圈

天津同行

曲艺笔记

专家

艺人

大鹏

曲艺的衰落

红桥旧事

“骂人”指南

艺术家

相声世界

你是“黑社会”

角色

友人来访

聊天

师徒

旧巷斜阳

读书

江湖

人生

戏语

偶感

北京

共勉

故事

微言

是非

名利

传统

心泪

曲目

前辈

旧事

似水流年

菜园小记

鸡犬不宁

修身养性

岁月

拉黑秘语

“毁”人不倦

“骂人”指南

围了个脖

偷拍

出走

途中

出国

马过梨园

一本正经

段子

相声史话

代后记:感恩

精彩书摘

2013年春节,我和于老师第一次登上央视春晚的舞台,如我所料,争议非常大。说到底相声还是为相声观众准备的。很多观众从来没听过相声,头一天听相声,就让人接受是不可能的。还是那句老话,您还茹毛饮血呢,我跟您探讨什么满汉全席啊。

我在相声行业里待了这么多年,鼓励和谩骂伴随着成长,如同一日三餐。夸和骂围绕着我每天的生活,一丁点儿影响都没有,相声是说给自己人听的,有人喜欢就有人不喜欢。你花三千万、花一个亿拍一个电影,我就不喜欢,你不能杀了我吧?你不爱吃猪下水,但并不影响小肠陈成为百年老店。但因为你不喜欢吃,就天天堵着人家门口骂街,这就没有道理了。

很多人替我起誓,郭德纲这辈子绝对不上春晚。但说句良心话,我从来没说过这句话,可以查我做过的任何专访。

一个好的相声艺人,必须要懂得适应不同的演出场合,春晚、庙会、慰问、体育场商演、小剧场都有不同的技巧和表现手法。在不同的场合必须有不同的表演形式和节目,比如说今天环卫局找我了,我去给人演一个宣传环卫工人的作品,我站那儿说,就不用考虑计生委的意见。我在这儿演完了,然后门口一帮看山东梆子的骂街,那是他们的事,我今天这场演出是为了满足环卫局的工人。

在我之前的节目可以抻时间,在我之后的节目也可以抻时间,唯独我的节目不能超过规定的时间。因为那个时间既关系到后面的节目的生死问题,也关系到十二点撞钟的时间。我多说十秒,后面的节目就必须拿掉一个大腕儿。人家排练了仨月,因为你多说几句话就给人摘了,你觉得合适吗?所以必须可丁可卯,我必须要在特定的时间内完成我的任务。现场第一排坐着一个人,他给我举着时间牌子,我必须赶在十七分钟内说完所有东西。这是违反艺术规律的,但在这个舞台上,这是合乎规律的。之前我在大连演过最多十万人的体育场,大小各个场合我都试过了,知道怎么表演,唯独春晚的舞台我没演过,所以我要试一试。我那个节目开始十分钟后,就一分钟举一次牌子。我得一边瞧着表,一边说着相声,脑子里还得想哪些段子不能要了,.随时删词。这个删词不是删几句话那么简单,比如说这个段落里这几句话不能要了,会占五秒钟,把这个删了之后,后面的话怎么能对到一块儿,还不能让观众听出来乱,这等于是随时创作。

我以前在一些节目里讽刺过一小部分冒充相声的电视相声,但并不代表我否认了所有的电视相声,比如马季、侯耀文等老先生就创作了很多好的电视相声作品。我也从来没有说过电视不能上相声,这是错误的。电视为相声的广告宣传起了很大的作用,它就像一个广告的前沿阵地,告诉观众我们的相声如何好,你要真想看,就请到我们相声的剧场来买票。这一点必须弄清楚,电视就是快餐。下午四点钟饿了,到肯德基或麦当劳去买个汉堡吃,因为离晚上六七点钟吃饭还有段时间。这样,它的作用就达到了。你不能进了肯德基说要一个佛跳墙,给我炒十个菜,蒸点儿大闸蟹,那儿不会有的。你指着肯德基出佛跳墙,那是你的问题。

我希望能通过电视让更多观众了解相声。我那天看网上的评论都乐了。有人说现场都乱了,好多观众喊“吁”,这是往下轰郭德纲啊,春晚演砸了。其实这是一百多年来天津听戏的叫好方式,资深观众才有这个状态,可是有人听完说这就是起哄。

有资深观众说了,春晚的节目看得不过瘾,很多段子已经听过了,这可以理解,这也是正常的。只给我十几分钟,跟剧场里的四五十分钟根本不是一回事儿,根本伸不开腰的,电视对相声的发挥有一定的局限性。要探讨相声的魅力,我们回到剧场、回到茶馆里面再探讨。

还有人拿我跟赵本山老师比较,我特别不愿意。赵老师几十年来在这个舞台上给观众带来的欢乐,功不可没,我不能比。而且艺术种类也不一样,人家是小品,我们是相声。要拿我跟说相声的去比,我倒很愿意,但不能说是语言类的,就得一起比。四个主持人也是语言类的呢,这个东西不能比,更不必去比。人家很辉煌,我在这个舞台是个新人,我以后如果被替代,也是很正常的事,春晚舞台日后会发生什么故事都难以预知。我可能一辈子上一次,也可能上好几十年,这都是没准儿的事,不是我能左右的。

很多人问我明年还上不上春晚,这我说了也不算啊。上春晚这件事情就是人家觉得你合适,你也觉得你有合适的节目,那就上呗。没合适的就别上了,人生也不是就这么一种方式,还有很多其他的平台能让观众开心。我知道我是干吗的就得了。

……

P16-18

前言/序言

用户评价

我通常不会轻易给一本书写评价,除非它真的让我产生了共鸣,或者触动了我内心深处的情感。《过得刚好》就是这样一本书。我喜欢它的文字,不是那种激昂澎湃的,而是如涓涓细流,缓慢而有力地渗透进我的生活。我常常在加班后,或者感到疲惫的时候,翻开它,随便看到一页,就能找到慰藉。它不会给你灌输什么大道理,更多的是通过一些细腻的观察和真挚的感悟,让你去体会生活中的美好和遗憾。我尤其喜欢作者对人际关系的描写,那种微妙的情感变化,那种得体而温暖的互动,都让我觉得非常真实。在当今社会,我们常常被各种信息轰炸,被各种“应该”和“必须”所裹挟,很容易迷失自己。而这本书就像一股清流,提醒我们要慢下来,去感受自己的内心,去倾听自己的声音。它让我明白,所谓的“刚好”,不是一种妥协,而是一种智慧,一种懂得取舍,懂得珍惜的能力。我还没有完全读完,但它已经在我心里播下了种子,我相信随着时间的推移,它会在我的生活中开出独特的花朵。

评分说实话,我很少会主动去购买生活类或者哲学类的书籍,总觉得这些东西太过虚无缥缈,难以消化。《过得刚好》的出现,完全颠覆了我的认知。我并不是一个能够轻易被说服的人,但这本书却有着一种奇妙的魔力,让我愿意去相信,去感受。我喜欢它的结构,不是那种线性叙事的,而是更像一种散文集,每一篇都有自己的主题,但又能够相互呼应,形成一个整体。我常常在通勤的路上,或者午休的时间,随手翻阅几页,就能获得片刻的宁静和启发。它并没有给我提供什么“成功学”的秘诀,也没有教我如何去“征服世界”,而是回归到最朴素的生活本身,教会我去发现和欣赏身边的点滴美好。我特别欣赏作者对待困境的态度,不是回避,也不是抱怨,而是以一种豁达和幽默的态度去面对,去从中汲取力量。这本书让我开始反思,我一直以来追求的“完美”,是否真的是我想要的。也许,那种不完美中的恰到好处,才是最珍贵的。我还会继续沉浸在这本书中,去探索更多关于“刚好”的奥秘。

评分这本书我早就听说了,一直想找个时间静下心来读一读。最近总算是把工作上的事情告一段落,终于有机会把它拿出来翻翻。拿到书的时候,第一感觉就是它的封面设计很舒服,那种淡淡的颜色,还有上面那个简约的图案,一下子就抓住了我的眼球。我是一个对书籍的装帧设计比较在意的人,觉得好的封面能让阅读体验加分不少。拿到手上,纸张的质感也很好,摸起来很细腻,翻阅的时候没有那种廉价的沙沙声,感觉就很厚重,是有诚意的作品。我喜欢那种能让我沉浸其中的书,不需要太复杂的剧情,但要有能触动心灵的东西。我之前读过一些关于生活哲学类的书籍,但总觉得它们讲得有些空洞,或者说离我的生活太远了。我更期待的是那种能够给我一些启发,让我觉得“哦,原来生活可以这样过”的书。所以,我对《过得刚好》抱有很大的期待,希望它能给我带来一些不一样的思考,能够帮助我理清生活中的一些困惑,找到那个让自己觉得“刚刚好”的状态。我还在慢慢地品味它,每读一页,都感觉像是和作者在进行一场心灵的对话,虽然还没有完全读完,但已经能感受到它里面蕴含的温度。

评分最近一直在追的一本书,虽然我平时也不是那种特别爱看书的人,但这本书真的是让我沉迷进去了。我记得我第一次在网上看到这本书的推荐,当时是被它的标题吸引了,总觉得“过得刚好”这个词,说出了我内心深处一直以来想要追求的那种状态。我一直觉得,生活不应该是轰轰烈烈,也不应该是平淡无奇,而是一种恰到好处的平衡,一种既有激情又不失安宁的节奏。这本书给我的感觉就是这样,它不像那些励志鸡汤一样,告诉你一定要达到多么高的目标,而是更注重于内心的满足和自我认同。我喜欢它娓娓道来的叙事方式,没有太多华丽的辞藻,但每一个字都像是经过了反复斟酌,充满了生活的智慧。我常常在读到一些片段的时候,会停下来,反复回味,仿佛看到了自己过往的影子,或者预见了未来可能的生活。这本书并没有给我提供一个标准答案,而是像一个引路人,指引我去探索属于自己的“刚好”。它让我开始重新审视自己的生活方式,思考什么才是真正重要的,什么是值得我们去追求的。这种自我探索的过程,虽然有时会带来一些迷茫,但更多的是一种积极的改变和成长的动力。

评分我是一个对阅读有一定要求的人,不只是看故事情节,更看重作者的思想深度和文字功底。《过得刚好》无疑是一本让我眼前一亮的读物。我喜欢它那种不疾不徐的节奏,不煽情,不浮夸,但字里行间都透着一股子真诚和力量。我是一个容易焦虑的人,总觉得生活中有太多的不确定,太多的未达预期。这本书就像一剂良药,让我慢慢地学会放下那些不必要的执念,去接受那些无法改变的,去珍惜那些已经拥有的。我被作者对细节的捕捉能力所折服,那些平凡生活中的微小瞬间,在他的笔下,都变得熠熠生辉。它让我意识到,所谓“刚好”,并不是一种消极的放弃,而是一种积极的领悟,一种对生活本质的深刻理解。我尤其欣赏它所传递的价值观,那种对人性的洞察,那种对温暖的追求,都让我觉得在这个有些冰冷的社会里,找到了一丝温暖的依靠。我还没有完全读完,但它已经深刻地影响了我看待生活的方式,让我开始去寻找属于自己的那份“刚好”。

评分郭德纲这样评论于谦:“在我记忆中,好像沾玩儿的事儿,谦哥没有不玩儿的。天上飞的,地下跑的,草窠里蹦的,水里游的,各种活物一概全玩儿!文玩类也应有尽有,核桃、橄榄子、扇子、笼子、葫芦、手串儿,头头是道,珍藏无数。豆棚瓜下,鸟舍马圈,谦儿哥常常一待就是一天。兴之所至,更邀上三五知己,凉啤酒,热烤串儿,谈天说地,大有侠义之风。接触十几年了,我对谦哥甚为了解。他不争名,不夺利,好开玩笑,好交朋友。在他心中,玩儿比天大!”

评分一直十分喜欢郭德刚,为此花费了一些钱和时间。很开心。

评分买书是件很神奇的事情,对于爱书人来说,有些书印得不是很多,喜欢就要趁早,要不,你懂的。SO,早买早享受,晚买哭着求;买了悔三天,不买悔三年;当时不入手,事后贵如狗。因此,就成了典型的松鼠症患者!买书如山倒,读书如抽丝!这病,得治啊!买书太多,无法对内容进行点评,所以无法在这里给其它亲有效的评价参考,目前只能从外观包装上来作评,把囤积的书认真读完后再一一追评了。SO,本书外包装完好,派送速度挺快的,书没有破损污渍情况出现。

评分三省己身:看天 看秤 看收成!!!

评分谦儿哥这本书很早就看过 买来收藏的 会玩儿的人 也是会生活的人 谦儿哥我偶像 哈哈

评分这本书很好,我很喜欢,

评分书是正版图书。包装好。快递给力。 感谢京东商城感谢京东物流

评分好好读一读书,能从中学习知识和他人的智慧。

评分不错,应该是正版,可惜没有遇到于谦老师签名版!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![毛姆传:毛姆的秘密生活 [The Secret Lives of Somerset Maugham] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11625803/5513dbb4Nc4b6da29.jpg)