具体描述

产品特色

编辑推荐

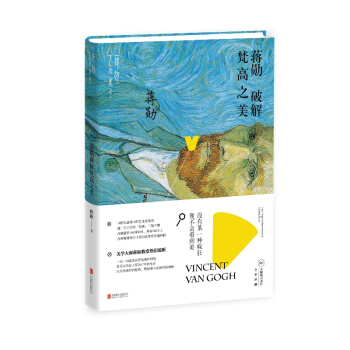

★没有某一种疯狂,便不会看到美!

梵高一生坎坷,却把饱受折磨的人生痛苦转化成了醉人的美丽。

梵高无法与现实妥协,他要一种绝对纯粹的爱,近于信仰上的殉道。

他看到了世界上美的事物,我们却看不见。我们已经流失了真正纯粹的自我。

★美学大师蒋勋亲自执笔,解读80余幅名作背后的美学奥秘,破解纯粹的梵高感动。

19世纪伟大的艺术家梵高,他一生只卖出一张画,三餐不继。在他逝世100周年时,却有600万人在阿姆斯特丹大排长队等着看他的画。

美学大师蒋勋数度热泪盈眶,一站一站地重访梵高画作现场,看见这位狂人短短37年的生命,以炽热纯粹的性情,燃烧爱与美的救赎。

★愿你在喧嚣时代,与伟大的灵魂在书中相遇,找回纯粹的自我。

你是否分得清楚:我们认识的是艺术上的梵高,或是生命实质上的梵高?

你是否分得清楚:是梵高某一件作品打动了我们,还是他整个生命燃烧的形式才是真正的作品?

“梵高”一词不仅代表着艺术的经典,更是一种文化的表征。他更是穿透时空不灭的伟大灵魂。不管时间再久,还是要寻起初的感动。

★全彩四色印刷,精选梵高80余幅经典画作;附梵高重要作品列表及画作收藏博物馆。为读者提供更赏心悦目的阅读体验,领悟梵高的炽热与纯粹。

★特别看点:随书附赠梵高名作《杏花》大幅拉页。

内容简介

从向日葵、自画像、星空到麦田群鸦,带你破解历久不衰的梵高传奇。从年少到自杀身亡,从割耳到抑郁受创,细说37年不断挣扎的人生曲折。

一八八八年底视梵高为疯子的人,和一九八七年以天价购买梵高一张《向日葵》的人,可能都没有读懂他画中的心事。

梵高无法与现实妥协,他要一种绝对纯粹的爱,近于信仰上的殉道。殉道者必须饱受折磨,饱受肉体与灵魂的燃烧之苦。梵高丢给我们许多问题。在他自杀离开人世后,人们用一百多年的时间试图回答,仍然无法有完满解答。

为了这《蒋勋破解梵高之美》,蒋勋带着一叠稿纸,一站一站地重新来到梵高画作的现场。年轻时储存在他脑海里、笔记本里的故事,豁然重现。这是一位美学家面对梵高危险的美,面对真实生命的深度烙印。

美学大师蒋勋亲自执笔,解读80余幅名作背后的美学奥秘,领悟梵高的纯粹与孤独。我们做不了梵高,但我们应该读这本书,崇敬梵高。

作者简介

蒋勋,福建长乐人。1947年生于古都西安,成长于宝岛台湾。台北文化大学史学系、艺术研究所毕业。1972年负笈法国巴黎大学艺术研究所,1976年返台后,曾任《雄狮美术》月刊主编,并先后执教于文化大学、辅仁大学及东海大学。现任《联合文学》社社长。蒋勋先生文笔清丽流畅,说理明白无碍,兼具感性与理性之美,有小说、散文、艺术史、美学论述作品数十种,并多次举办画展,深获各界好评。近年专注两岸美学教育推广,他认为:“美之于自己,就像是一种信仰一样,而我用布道的心情传播对美的感动。”

代表作:《美的沉思》《蒋勋说<红楼梦>》《孤独六讲》《生活十讲》《汉字书法之美》《美的曙光》《蒋勋说唐诗》《蒋勋说宋词》《美,看不见的竞争力》《蒋勋说文学之美》等。

内页插图

目录

作者序第一部 蒋勋现场

014 梵高工农素描

020 吃马铃薯的人

024 唐基老爹

028 向日葵

032 梵高自画像

038 割耳自画像

042 星空

046 奥维教堂

050 麦田群鸦

第二部 梵高

056 荷兰的心灵与美学革命

062 荷兰画派——回归平凡生活的美学

066 林布兰——创造生命的信仰之光

072 文森特Vincent

079 喀尔文教派牧师——梵高家族的传统信仰

086 艺术?宗教?献身给谁?

094 苦读神的话语

100 社会主义的时代浪潮

104 忧愁与绝望

121 巴黎,一八八六明亮起来的梵高

128 一八八七,梵高的新阶段

144 日本浮世绘——异文化的向往

148 阿尔,燃烧起来的心

151 朗鲁瓦桥

166 星空——宇宙的无限华丽

178 向日葵——燃烧生命的花

186 房间与椅子——两个人的记忆

196 自画像——看到自己最深的灵魂

212 圣·瑞米病房的窗口——他看到了奇迹

224 一八九〇,最后的奥维,麦田飞起了群鸦

238 附录 重要作品列表

精彩书摘

向日葵梵高燃烧自己的方式,彻底而纯粹。他剧烈的爱的形式,生前使人惧怕,死后却令人震动。我们害怕这样的爱,我们又渴望这样的爱。梵高的《向日葵》书写出世人的矛盾。

自画像

他在镜子里逼视着卑微、难堪、疯狂的自己。梵高在这张《自画像》里表现了惊人的冷静。他以最忧苦的眼神看着自己,除了悲悯,生命别无其他的救赎!

星空

《星空》安慰了在精神疾病中饱受心灵痛苦的梵高,好像整个繁华的星辰都到病房的窗前来与他对话。他在心灵的剧痛里呐喊,迸出泪水,点点泪光撒成漫天繁星,成为苦难人间永恒的救赎。

麦田群鸦

《麦田群鸦》像一种恶兆,一种宿命的恶兆,乌鸦的啼叫,天空的乌云,麦浪的惊惧颤抖。梵高用每一件作品剖白自己的生命,也用最后的画诉说绝望与死亡。他站在这样辽阔展开的天空下,站在这样无边无际展开的大地前,受尽精神之苦的生命为自己唱了挽歌。

……

前言/序言

受苦与救赎

大概还记得,中学时代,读到余光中先生译的《梵高传》,心中激荡的情绪。那时没有看到梵高的原作,复制的画作也多是黑白,印刷模糊,但还是很震撼。

读到史东写道:梵高在煤矿区为工人布道,在矿灾惨剧之后,梵高回到家,把自己仅有的衣物一份一份分好,全部舍给最需要的受难者,我仍那么清晰记得,十几岁的年龄,竟然掩卷难以卒读,热泪盈眶的记忆。

那是梵高,是余光中先生典雅译笔下的梵高,是史东传奇小说笔下的梵高。

那个梵高,陪伴着我通过青涩梦想的年代,梦想一个为人类救赎的心灵,这样燃烧着自己,走进那么孤独纯粹的世界,走进一个世人无法理解的“疯子”的世界,走进绝望,走进死亡。

我不太分得清楚,我认识的是艺术上的梵高,或是生命实质上的梵高。

我分不清楚,是梵高哪一件作品打动了我,还是他整个生命燃烧的形式才是真正的作品。

大学的时候,我没有读美术系,但是整天跟美术系同学混在一起,有时候会央求他们:“让我背一下画架吧!”

我走向了文学,艺术,到了巴黎学习艺术史,那个梵高一直跟着我。

也许我在梦想梵高的某一种生命吧!

在巴黎有许多机会看到梵高的原作,看到他初到巴黎,受点描画派影响的色彩的炫烂,但是,常常仿佛有一个声音在耳边轻声说:那不是技巧!

“那是什么?”

我想问,回头却没有人。

我又去了荷兰,从阿姆斯特丹到库拉·穆勒,梵高早期线条粗重的笔触,勾勒着重劳动下躯体变形的工人或农民,我仿佛听到如牛马一般沉重的喘息声音。

回程经过海牙,想到他邂逅了西恩(Sien),一个拖着几个孩子要养活的过了气的老妓女。他们同居了,梵高负担起了西恩一家老老小小的生活,这个故事一点也不像“恋爱”,难堪、卑微、邋遢可笑的生活。

没有人能理解梵高为什么把生活搞得一团糟!

西恩最后还是走到街头去接客维生,仿佛重重嘲讽了梵高:你要救赎别人?你能救赎自己吗?

梵高的故事是一个“失败者”的故事。

我们要美化梵高吗?

是的,他看到了世界上最美丽的事物,他看到了初春大片大片绽放的杏花,他看到了起伏的山峦与麦浪,他看到了夏夜天空星辰的流转……

但是,那是他“发疯”之后。

他被邻居联名控告,要求警局逮捕强迫治疗。

站在圣·瑞米的精神病房前,我从梵高眺望风景的窗口看出去,我在问我自己:如果当时我也是邻居,我会不会也是联名签署的人之一?

我爱梵高吗?

我了解梵高吗?

我知道梵高存在的意义吗?

但是,我隔壁的邻人剖了耳朵,一脸血迹,我能够接受包容吗?

梵高丢给我们许多问题,在他自杀离开人世后,人们用一百多年的时间试图回答,仍然无法有完满解答。

梵高是精神病患,但是他看到了最纯粹的美的事物。

我们很正常,但是我们看不见。

正常,意味着我们有太多妥协吗?

我们不知道,一再妥协,我们已经流失了真正纯粹的自我。

我们可能在一张《向日葵》前掩面而泣,我们可能在一张《自画像》前惊叫起来,我们可能在一张《星空》之前热泪盈眶。

梵高揭发了所有“正常人”的妥协,他明确宣告:没有某一种疯狂,看不见美。

但是梵高的美太危险,我们只能面对他的画,不敢面对他真实的生命。

二〇〇七年的五月,我带着一叠稿纸,经由泰国到葡萄牙里斯本、卡斯卡伊斯,辛特拉,到伦敦,再到西班牙,在巴塞罗那,大约两个月,写完这本书。

其实不是“写”,而是“整理”。

梵高的故事、画作,太多储存在脑海里,那些一本一本传记里的细节,那些在他画作现场前的记忆,都留在多年来的笔记本中。

一九七五年七月二十九日,是梵高逝世的那一天,我正在巴黎,H是画家,提议要去奥维祭拜梵高的墓,她的日本丈夫,虽然不学美术,也非常爱梵高,便主动排出时间,亲自开车,做一次向梵高致敬之旅。

很热的夏天,车子从巴黎出发,上了外环道,向北,大约两小时可以到奥维。

奥维是个小镇,上个世纪的七十年代还没有很多观光客,宁静,朴素。

我们到了奥维,因为小镇不大,很快找到了教堂,夏天午后,湛蓝发紫的天空,压迫着教堂塔尖,很像梵高的画。

梵高的墓就在教堂后面,与弟弟提奥的墓并排,青灰色的石板,平贴着草地,上面简单铭刻着——VincentVanGogh1853-1890。

空气中有松柏沉重的树木的香味,有远处麦田随风吹来浓郁的麦草气味,有乌鸦飞起来呱呱的惊叫。

忽然间,炎热的天空中卷起一阵狂风,我还没弄清楚,一大片石子大的冰雹劈头盖脸击打下来。

我跟H一家人赶忙躲进车子,冰雹打在车顶,乒乒乓乓,像是郁怒的孩子在发泄受不了的情绪。

那是三十年前的往事,一次祭奠梵高的奥维之旅。

因为整理这本书,记起了许多往事!

蒋勋

二〇〇七年七月三十日于八里

用户评价

这本书的文字有一种独特的魅力,它没有刻意去渲染或夸大,而是以一种近乎白描的方式,勾勒出梵高的人生图景。蒋勋老师的笔触细腻而充满力量,他让我看到了一个艺术家是如何在寂寞和不被理解中,坚持自己的艺术梦想。 我喜欢老师在书中反复提及的“看见”这个概念。梵高能够“看见”别人看不见的色彩,看见别人看不见的情感,看见别人看不见的美。这让我反思,在日常生活中,我是否真正地“看见”了身边的人和事?这本书不仅仅是对梵高的解读,更是一次关于如何用心去“看见”世界的引导。

评分一直以来,我对艺术史总有一种距离感,觉得它高深莫测,离我的生活很远。但这本书彻底改变了我的看法。蒋勋老师的笔触细腻而富有感染力,他用一种极其平易近人的方式,带领我走进了梵高的内心世界。我从未想过,原来梵高的画作背后,隐藏着如此丰富的情感和生活体验。他不再是那个只活在画框里的画家,而是一个有血有肉、有爱有恨的个体。 老师的解读,让我对“美”有了更深层次的理解。它不仅仅是视觉上的愉悦,更是一种情感的共鸣,一种对生命的态度。每一次翻开这本书,都像是一次与梵高的心灵对话,一次对生活本身的深度反思。我开始留意身边那些细微的美好,那些曾经被我忽略的风景,现在都因为这本书而变得意义非凡。

评分这本书对我来说,是一次关于“和解”的旅程。蒋勋老师以一种非常温柔的方式,带领我走进了梵高的世界,也让我对那些曾经难以理解的艺术作品,甚至是梵高本人,有了更深的理解和共情。 老师的叙述,让我看到了梵高作为一个人,他的痛苦、他的挣扎,以及他在艺术创作中获得的慰藉。他不再是一个遥不可及的符号,而是一个与我们一样,在生命旅途中努力前行的人。这本书让我明白,艺术的美,往往就蕴藏在那些不完美和残缺之中,正如同梵高的画作,充满了生命的张力和情感的温度。

评分这本书带给我的震撼,是那种潜移默化的,仿佛在不知不觉中,改变了我对“美”的认知。蒋勋老师的叙述,让我看到了艺术与生活的紧密联系,也让我看到了艺术背后,一个艺术家是如何用他的生命去践行他的艺术理念。 我尤其被老师对梵高在绘画中对光影的处理的分析所吸引。那些明暗的对比,那些细腻的层次,都仿佛在诉说着一个关于生命力的故事。我开始重新审视我身边的光线,审视我所处的环境,试图从中发现那些被我忽略的美丽。这本书不仅仅是关于梵高,更是关于如何用艺术的眼光去看待生活,去发现生活中的无限可能。

评分读完这本书,我感觉自己好像经历了一场心灵的洗礼。蒋勋老师对梵高的解读,让我看到了一个与众不同的画家形象。他不再是那个被标签化的“疯子”或“天才”,而是一个在时代洪流中,努力寻找自己位置、渴望被理解的灵魂。 老师的文字像一条温润的河流,缓缓流淌过我的心田。他没有使用晦涩难懂的艺术术语,而是用最真挚的情感,去触碰梵高灵魂深处最柔软的部分。我开始理解,为什么梵高的画作能够跨越时空,打动无数人的心,那是因为其中蕴含着人类共通的情感:爱、孤独、希望、绝望,以及对生命最纯粹的渴望。

评分这本书简直是打开了新世界的大门!我一直觉得梵高是个孤独的天才,他的画作充满力量,却又带着一种挥之不去的忧伤。但读了蒋勋老师的书,我才发现,原来“美”是可以如此多元,如此贴近我们生活的。他不仅仅是在解读梵高的画,更像是在讲述一段段生动的故事,把那个遥远的荷兰画家拉到了我面前,让我感觉他就像是我的邻居,每天都在用他独特的视角观察着这个世界。 蒋勋老师的文字有一种魔力,能让那些我曾经觉得难以理解的色彩和笔触,变得鲜活起来。他讲到《星月夜》时,我仿佛能听到风在呼啸,看到那旋转的星云是如何在画布上跃动;讲到向日葵时,我感受到了生命力的蓬勃,那种向阳而生的坚定,让人心生敬意。更让我着迷的是,老师并没有把梵高塑造成一个高高在上的艺术偶像,而是分享了他作为一个普通人,在生活中的挣扎、热爱和追求。这种真诚的分享,让我觉得自己也能触碰到艺术的脉搏,也能在生活中发现属于自己的“美”。

评分阅读这本书,就像是在品味一杯醇厚的美酒,初入口时可能有些微涩,但随着时间的推移,那香醇和回甘便在舌尖久久萦绕。蒋勋老师的文字,有一种穿越时空的力量,他能够将遥远的过去,带到我的眼前,让我仿佛亲身经历了梵高的时代,感受到了他内心的喜怒哀乐。 我特别欣赏老师在分析梵高笔触时的细腻。那些奔放的线条,那些大胆的色彩,在老师的解读下,都变成了艺术家内心最真实的呐喊。他让我明白,艺术不仅仅是技巧的展现,更是艺术家灵魂的抒发。读完这本书,我对“美”有了更宏观、更深刻的认识,它不再局限于某种特定的形式,而是存在于生命的每一个角落。

评分这本书给我带来了很多关于“成长”的思考。蒋勋老师通过对梵高的解读,让我看到了一个艺术家是如何在不断的探索和尝试中,找到属于自己的艺术语言。他的人生,就是一部关于坚持和成长的史诗。 我被老师对于梵高作品中,对光线的描绘所深深吸引。那些透过窗户洒落的阳光,那些夜空中闪烁的星辰,在梵高的画笔下,都充满了生命的灵动。他让我明白,即使在最黑暗的时刻,生命的光芒也从未熄灭。这本书让我对生活充满了希望,也让我更加珍视生命中的每一次“看见”。

评分这本书的叙述方式非常独特,它不是那种枯燥的学术研究,而是充满了一种人文关怀和情感温度。蒋勋老师以一种非常平实、却又极其动人的方式,带领我走进梵高的内心世界,让我感受到了一个艺术家是如何用他的生命去体验和表达“美”。 我特别喜欢老师在书中对于梵高色彩运用的分析,那些鲜亮的黄,那些深邃的蓝,都被赋予了生命和情感。他让我明白,色彩不仅仅是视觉的信号,更是情感的载体。读完这本书,我感觉自己对生活的热情被点燃了,也让我更加愿意去发现和创造属于自己的“美”。

评分这本书给我带来了非常大的惊喜,完全超出了我最初的期待。我原本以为会看到一些枯燥的艺术史分析,但蒋勋老师的叙述方式却充满了故事性和人情味。他就像一个循循善诱的向导,带着我穿梭于梵高的生命轨迹,从他的早年经历,到他对艺术的狂热追求,再到他人生中的种种挑战,都讲得绘声绘色,引人入胜。 我特别喜欢老师分析梵高如何看待色彩的部分,那些鲜亮的黄色,那些浓郁的蓝色,在老师的解读下,不再仅仅是颜料的堆砌,而是承载着画家内心最真实的情感。他让我明白,艺术家的创作,往往源于对生活的深刻体察和强烈的情感表达。读完这本书,我感觉自己对美的感知能力都提升了许多,看东西的角度也变得不一样了。

评分活动买的,信赖京东,快递小哥服务好

评分挺不错的,买回家过年就很好的,很喜欢?!

评分终于抽到满二百减八十券,一次收齐心仪已久的书!京东超给力!?

评分非常好的一本小说,特别特别的喜欢,里面的画作也很精美,纸张非常棒

评分书收到了,京东送货太快了,好棒啊,买了一整套,一直想买好久了,赶上了优惠就买了

评分蒋老师的书,是美学的大师课堂,阅读欣赏收藏学习皆宜!

评分非常好的一本书,还想把这个系列其他的都买了

评分双十一活动买的,了解一下这些著名画家

评分这套书很切合需要,帮助自己启蒙,一直想学习一下类似的知识,这部很好汇总。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![米莉·马洛塔的动物王国:探索自然之美的手绘涂色书 [Millie Marotta's Animal Kingdom] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11775662/5604baa1N35820d07.jpg)