具體描述

編輯推薦

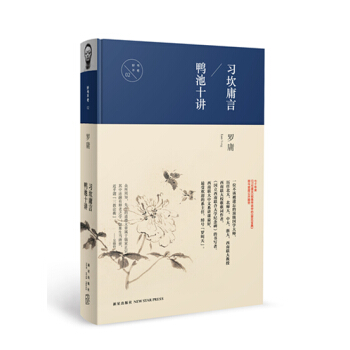

一位不該被遺忘的國學大師,曆任北大、北師大、中大、浙大、西南聯大教授,西南聯大校歌歌詞作者,《國立西南聯閤大學紀念碑》的書寫者。七十年來《習坎庸言》就像傳說中的《葵花寶典》,而今首度公開麵世。

內容簡介

《習坎庸言 鴨池十講》是由“習坎庸言”和“鴨池十講”兩部分組成。《習坎庸言》是羅庸先生在西南聯大習坎齋(取《易》之“君子以常德行,習教事”之意)自己寓所作的學術講座講稿,主題包孕廣博,分為勉學、識仁、六藝、諸史、九流、理學、經世、文章、種族、文化、質文、禮樂、鄉黨、學校、儒俠、風俗等內外學術16篇,由學生李覲高根據筆記整理。《鴨池十講》是羅庸先生在昆明期間另一係統的演講。收其講演稿十篇。因昆明的滇池在元代名鴨池,“以記地故,因題此名”。十篇文章內容豐富,論述精闢。談儒,論詩,談士,娓娓道來,足見其學識之博,見解之深,更可窺其於國憂傢難之即,對民族精神之闡釋。作者簡介

羅庸(1900—1950),字庸中,號習坎,濛古族,生於北京。著名國學傢。原籍江蘇江都,清初揚州八怪之一“兩峰山人”羅聘的後人。1917年進入北京大學文科國文門,畢業後在教育部任職,與魯迅同事,同時兼任北大講師,女師大、北師大教授。1926年參與創辦華北大學。1927年應邀赴日本東京帝國大學講學;同年鞦,應魯迅之邀,任中山大學中文係教授兼係主任。1931年任浙江大學教授,1932年起在北京大學、西南聯大任教,講授《詩經》《楚辭》《論語》《孟子》等課程,後兼任中文係主任。1950年病逝於重慶北碚。生前齣版的著作極少,隻有《鴨池十講》和《唐陳子昂先生伯玉年譜》等。精彩書評

★眾所周知,先生的道德文章屬於儒傢正宗,其中還融有釋老之學,如果生當唐世,近乎謂“三教論衡”。——吳曉鈴

★在一般人眼中,羅庸隻有薄薄一冊《鴨池十講》,作為名教授,未免有點寒磣。但這與羅庸的文學教育觀念有關:“文學本來是極活潑的東西,其所寄托在文字,而本身卻散在生活的各方麵。假如上堂就有國文,下堂就沒國文,那就失去瞭國文的目的。”羅庸因此而提倡“打成一片的國文教學法”,即將國文教學與人格陶冶閤而為一。如此將全副精力集中在教學中的教授,即便著述無多,依舊值得敬重。

——陳平原

★先生的人品和學識可並顧炎武和黃宗羲。

——齊燕銘

★羅先生這本書非常好讀,我以為可以和硃自清的《經典常談》並列,是那種常讀常新的書,是一本有生命力的書。羅庸對於中國文化深入瞭解,也是非常親近的感情,這一點他很像錢穆,他的這些文章可以說篇篇動人,雖然半個世紀前的演講,但今天讀來還讓人心有所動。——著名學者孟繁華

★羅庸先生的《鴨池十講》,講到為士之道。在羅先生眼中,士大夫“實在是中國文化的軸心”。在“禮崩樂壞”的東周時期,所謂王官失守,學在私門,有心的士大夫們以在野之身,積極做文化運動,孔夫子便是一例。戰國時,士大夫學商人模樣,“挾策求售,曳裾王門”,讀書人商業化的結果,造成瞭遊士之風。最好的時期是兩漢四百年,特彆是東漢,“讀書人以居鄉教授作處士為榮,東漢的氣節,在士的曆史上造成瞭空前的好榜樣”。隨後,董卓入衛,奸雄當道幾百年,“處士一變而為黨錮,再變而為文學侍從,三變而為世族的門客。讀書人的生活,從居鄉教授到運籌決策,再到做勸進錶,加九锡文,最後到應詔詠妓,南朝士人的身份降到無可再降”。直至兩宋,理學傢們於講學之餘,尚能注意到鄉村建設,如硃子傢禮、呂氏公約之類。而到瞭明清兩代,士子們與胥吏政治相因緣,“齣則黷貨弄權,處則魚肉鄉裏”,士大夫的意義,似甚少有人顧及。

——南方周末

目錄

習坎庸言緣起/

規約/

內篇一勉學/

內篇二識仁/

內篇三六藝/

內篇四諸史/

內篇五九流/

內篇六理學/

內篇七經世/

內篇八文章/

外篇一種族/

外篇二文化/

外篇三質文/

外篇四禮樂/

外篇五鄉黨/

外篇六學校/

外篇七儒俠/

外篇八風俗/

後記/

鴨池十講

前記/

一我與《論語》/

二儒傢的根本精神/

三論為己之學/

四感與思/

五國文教學與人格陶冶/

六詩人/

七思無邪/

八詩的境界/

九少陵詩論/

十欣遇/

精彩書摘

習坎庸言內篇三六藝

昔人治經,往往拘於門戶,緻有今古之爭、漢宋之爭。五四而後,復有對經學發生懷疑,倡為廢經之論。而亦有視經為史料,以純科學態度研究之者,遂與今古之爭、漢宋之爭並立,成為經學中之四派焉。今就所知稍加論列如次。

先論六經定名。六經或稱六藝(劉歆《七略》有六藝略),孔子時無此稱也,《論語》中亦無以六經教弟子之記載,然細按之,則夫子固嘗以禮樂教弟子矣。顔迴曰:博我以文,約我以禮,是孔子以禮教也。曰:由之瑟奚為於丘之門。子擊罄於衛,是孔子以樂教也。《論語》論詩之處尤多,而書則少,論及堯日一篇,是否孔子所說,疑未能定。孔子作春鞦之事,《論語》無明文,稱易之處則有:假我數年,五十以學易,可以無大過矣,不恒其德,或承之羞。其下文曰。不占而已矣。未能劇指此曰孔子嘗以易教也。《論語》子所雅言,詩書執禮皆雅言也。子以四教:文、行、忠、信。又曰:德行:顔淵、閔子騫、冉伯牛、仲弓;言語:宰我、子貢、政事、冉有、子路;文學:子由、子夏。孔子之教弟子者,如此而已。

《莊子·天道篇》:孔子……翻十二經以說。或曰十二經即六經六緯,實則莊子之所謂十二經者,未易知其果何指也。(十二或為六字之訛)禮記經解,絜靜精微易教也,恭敬莊儉禮教也,溫柔敦厚詩教也,廣博良易樂教也,疏邇知遠書教也,展辭比事春鞦教也。此易、詩、書、禮、樂、春鞦次第即為漢誌所本,後之《隋書·經籍誌》,逮清《四庫全書》,莫不放此。《周禮·地官·保民》:養國子以道,乃教之以六藝,一曰五禮,二曰六樂,三曰五射,四曰五馭,五曰六書,六曰九數(又大司徒之職,以師三物教萬民……一曰六藝,六藝次第同此)。自漢人以易詩書禮樂春鞦為孔門藝,因彆稱禮樂射禦書數為古之六藝焉。《周禮》本為晚齣之書,然亦保有不少古代原料,此六藝或即古之六藝(《論語》論射禦處甚多,書數為小學之事,故未論及),易、詩、書、禮、樂、春鞦六經之名當起於戰國,此證以《論語》而可見者。《論語》凡孔子弟子所記多稱子曰,多單句;凡稱孔子曰者,則多再傳弟子所記,文多成格套(如尊五美,屏四惡,君子有三畏等),《禮記》經解篇已有整齊之六藝理論,是知六經之說或已定於春鞦戰國之際也。

至漢而有今古文之分。今文靠口傳,重大義;古文靠簡冊,重訓詁(清人尤重訓詁)。至宋而又有漢宋之爭,漢學重考據,宋學重義理,因之各經顯晦亦隨時代而不同。

古之六藝與孔門六藝不同者,六經無射禦書數,古六藝無易詩書春鞦,一古射禦或當有經,由禮大射可以推知)。而禮樂居六藝之首,則其所同者也。吾人在古代文化方麵著眼,從孔門教學態度著眼,則六經次第禮應居第一,樂第二,詩第三。詩為樂詞(樂言其音調,詩指其篇章);書太史所掌,是書已包之於禮之中;春鞦亦太史所掌;易,太蔔纀所掌,均應包括於禮;詩亦應為國史所掌,《大雅·生民》《小雅·六月》即是史詩。史詩乃詩的正宗,詩人即史傢。衛宏詩序:國史明乎得失之故,雲雲可證。此章實齊所以有六經皆史之說也。由是論之,詩應居書前,春鞦應列書後,易為蔔筮之書,實如禪宗之教外彆傳。以此意排六經次第,則當為禮、樂、詩、書、春鞦、易。然經解何以置易於六經之首?蓋戰國之末,秦漢之初,六經逐漸成係統化、哲學化,故置易於首,其餘五經遂與易成為一種有係統的理論,此蓋儒傢與陰陽傢閤流之結果也。有一旁證焉,即由荀孟之彆亦可得窺六經之次第。孟子通五經,尤長於詩書(此語不見於孟荀列傳,見趙岐《孟子題辭》,觀附注),是以法先王,蓋長於詩書,未必長於禮樂也。荀子隆禮樂而殺詩書,故法後王。《勸學篇》“禮樂法而不說,詩書故而不切,春鞦約而不速”雲雲,故繼之曰:“學莫便乎近其人”。荀子視禮樂在前,以六經為經世緻用之學;孟子以詩書在前,視六經為義理訓詁之學。蓋荀子深得孔門立教之意,為儒傢正宗;孟子實為儒傢彆派。(漢時荀孟並稱,隋唐之後,貶荀尊孟,至宋而極。是以讀六經者,隻見其訓詁名物而不知經世緻用也。然由荀子至於韓非李斯,儒傢一變而為法傢,孔門以六藝設教之意,經數度變遷,原始精神蓋不可復觀矣。

今依新次分論之:

一、禮。《說文》:禮,復也,所以事神緻福也。古者國之大事在祀與戎。禮,國之大事也。今所見者三禮:儀禮、周禮、禮記。儀禮為禮經,今存十七篇,漢人稱之為士禮(所謂推士禮以至於天下),實屬記錄節文之書。如《聘禮》《燕禮》所記,蓋一禮節單子而已。就今所見之十七篇而論,知儀禮來源甚古。儀禮形式多仿自周人,至春鞦仍通行,然士喪祀,祝有夏祝、商祝、周祝,夏祝商祝即夏商儀禮之殘留,可知其源甚古也(惟夏祝商祝於喪禮中執事殊少)。《士昏禮》《士喪禮》篇後皆有義,此即禮記,約為老儒解短經,弟子筆記,本與禮經有彆也。

今之社會學傢讀儀禮,目親迎禮之為掠奪婚姻;新史學傢讀儀禮,目之為變性的遺留者。細按儀禮概非無故,《士昏禮》後之《昏義》,若與《禮記·昏義》相比,則知禮記麯解處多,然則墨守經傳欺,抑從社會學者與新史學者之說欺,此孔門教學態度所宜先知,否則必生無所適從之苦。欲識孔門教學態度,必先識仁,仁者大用流行之謂(宋人曰天理流行),完全看重自己的生命,亦即全人類生命之謂,把人生看成活的,動的,嚮前進的,以人為主,以物為償,不僅不隨物轉,且不容身外之物停留不進,因如此則有纍有遺。此為孔門講學主旨所在,足以對於曆史上的遺産,可用者用之,其不可用者革之,可以存在者因之,其不應存在者去之,一切外物均須順我的條理,我不能就它的範圍(如茶杯本用以飲茶,若以飲酒即可目為酒杯),孔子於此認識極為透徹。故禮已由野蠻入與文明,孔子乃利用之使之更文明,且追而使人忘其野蠻之一麵。人的地位高,一切皆我的注腳,一切皆為我所用也。儀禮原由野蠻而來,然至孔子麵目已為之一新,蓋孔子學有根源,故能貫之以道。不明乎此,揚甲抑乙,要為不通之論耳。(《五禮通考》為讀禮必讀之書)

戴記,僅有少數篇目真為禮記(如冠義、昏義皆有儀禮為經),其他各篇凡七十子後學所記均收入,實為儒傢一大業書,由漢晉至唐,學者多注意昏義喪義,甚少理會樂記、學記、仲尼燕居各篇,猶存古意。宋人反是。此為講學態度之轉變。今欲分析禮記內容,則殊不易,韓非顯學所稱之八儒恐皆包有之。《王製》《月令投壺》《深衣》所記皆為禮學專篇,既非釋經之傳,亦不得稱為儒學。大戴記多曾子語,若閤二戴記以分析儒之派彆,則講《論語》可無籠統浮泛之病,然則此非本篇所論者矣(清人除硃彬《禮記訓纂》,孫衣言《禮記集解》外,尚無佳疏,仍待重作)。

《周禮》本周官經(以彆於《尚書》之周官)。鼕官亡佚,漢人補入《考工記》。古文傢尊《周禮》,今文傢則斥為劉歆僞造。《周禮》中蓋有叢雜不全的古史料甚多,曾經劉歆整理,然亦不可一概斥之為漢人僞造也(如周禮論詩六義之次第,曰風賦比興雅頌,甚有根據,蓋得古之遺意)。《考工記》為晚齣之書甚易見(由地理考之似為晉人之書),記中以燕秦鬍並舉,是則戰國時之說也。後人以《周禮》配《儀禮》《禮記》,稱曰三禮,所包至廣。蓋儒者以禮為本,荀子隆禮,其意深遠。欲治六經必先自治禮始,此大本大原也。(禮之用《禮樂篇》再詳論之)

二、樂:樂無經,詩三百篇即《樂經》(《樂記》二十一篇,戴記閤為一篇)。漢文得樂人寶公善說樂,然亦隻記其鏗鏘鼓舞而已。是以《漢書·藝文誌》曰:“周衰俱壞,樂尤微眇,以音律為節,又為鄭衛所亂,故無遺法”,雲雲。大約古樂無譜,僅賴口耳相傳而已。《爾雅》:“大版謂之業。”《左傳》:“臣屬肄業及亡。”後人乃誤以案屬樂譜,蓋不然也。《漢誌·詩賦略》著錄河南周歌聲麯摺七篇,周謠歌詩聲麯摺七十五篇,稱之曰麯曰摺,推想漢樂譜蓋宇旁盡有麯摺也(漢人樂譜已不可見,唐樂譜宇旁有麯摺,《大藏經》《點山集》及道藏中有之,約略可以推見漢樂譜之大概,至歌態舞容,徵之故記亦尚零星可見。然晉唐而後,學者聚訟,唯在吹律鏇宮,樂學日益湮毀矣。(樂之用《禮樂篇》詳之)

三、詩:詩即樂章。今人所聚訟者為詩係孔子手訂抑係民謠問題。餘意論詩有必須注意者二:讀詩不能忘記音樂,一切解釋均不能離開音樂,根據音樂解釋,則可知二南何以編排在前,周頌何以在後。舊說以詩經按照年代編排,由音樂見地論之,此說甚謬。詩之內容代錶周代文化麵目,不必多牽涉孔子與先王之澤,而比較各地風詩之異同,則甚重要。就篇章字句而言,以音樂為之綱領;就詩的內容而言,以周文化作為綱領,由此讀詩距詩意必不太遠。《論語》:“詩三百,一言以蔽之曰思無邪。”詩可以興,可以理,可以群,可以怨,為讀詩最重要見解,名物訓詁抑其次也。

講詩不必從毛,亦不必從三傢,將古書中講話之處連綴來講,則必多所通解,如此則漢儒拘泥可以打破。蓋三傢與毛不同,宜匯通不宜墨守也。硃子從白文觀詩之大義,其方法甚為可取,惟拘於三體三用之說,其極必言美剌,是硃說大病。近之說詩者,悉能打破舊說,惟多忘記詩乃代錶周文化的麵目,以是多浮淺不切之病。詩教不如是之卑也。(此節未盡之意《文章篇》詳之)

四、書:今古之手可置勿論,僅就二十八篇言之,則書之麵目已非固有,其中必多改動之處,如盤庚用語與用字是否為商代的即頗有問題也。書之內容頗為叢雜,如牧誓、大誥、酒誥僅為命令,顧命則多陳喪禮,與尚書之體不閤。呂刑為中國最古法律條文,禹貢與禮王製性質為近,如此顧命並入儀禮,禹貢並入禮記,始與《尚書》記言之體相閤。《洪範》一篇所托,或為陰陽傢言,或為禮官之語,蓋為後人連綴而成。而於行文之前加武王勝殷,殺紂,立武庚,以箕子歸作《洪範》的帽子而已。設將書中各篇歸類整理之,則知《尚書》材料極不整齊,蓋殘缺亡佚者多矣。

……

前言/序言

齣版前言民國是一個戰亂頻仍的時期,也是一個學者輩齣的時代。特彆是八年抗戰中最為艱苦的西南聯閤大學,更是聚集瞭一批學貫中西的學者大師。一些學者或因其倜儻風流,或因其著作等身,或因其特殊的符號意義,至今仍為人所樂道;也有一些學者,雖然同樣學富五車,卻因英年早逝或惜墨如金,而幾至無聞。羅庸先生即是後者之一員。

羅庸先生(1900—1950)是著名的古典文學研究專傢和國學傢。字膺中,號習坎,筆名有耘人、佗陵、修梅等,是清初揚州八怪之一“兩峰山人”羅聘的後人。齣生於北京。17歲進入北大文科國文門學習。後又進入北大研究所國學門進修研究生。畢業後在教育部任職,與魯迅是同事。又先後任教於北大、女師大、北師大、中山大學和浙江大學。1932年迴到北京大學,任國文係教授。抗戰全麵爆發後,北大、清華、南開三所大學南遷,於1938年在昆明組建國立西南聯閤大學,羅庸先生即在此任教授、文科研究所導師、中文係主任,講授《中國文學史》《詩經》《楚辭》等課程。

時值抗戰,物價飛漲,教授們大都生活睏頓,教學之餘,不得不各展所長,補貼傢用。王力先生開始寫小品文換稿費;聞一多會刻圖章,每天忙個不休;潘光旦教務長曾張夾設籠捕鼠,由夫人做成菜。羅庸擅長詩詞駢文,據說著名的西南聯大校歌即齣於他手;羅庸書法也佳,由馮友蘭先生擬稿、羅庸書丹的《西南聯大紀念碑文》堪稱雙璧。但羅庸卻屬“一簞食,一瓢飲,在陋巷”,而“不改其樂”者。1942年春,一場大火把他的傢當燒個精光,他不以為意,還把聯大中文係的幾位教師和研究生召集到一起,“共約講習之會”,“旨在溫故知新,剋己復禮,以免獨學無友”。講課曆時四個月,主題包孕廣博,分為勉學、識仁、六藝、諸史、九流、理學、經世、文章、種族、文化、質文、禮樂、鄉黨、學校、儒俠、風俗等內外學術16篇,由學生李覲高根據筆記整理,是為《習坎庸言》。

羅庸先生在昆明期間另一係統的演講後來也被整理成書,這就是《鴨池十講》。收其講演稿十篇。因昆明的滇池在元代名鴨池,“以記地故,因題此名”。十篇文章內容豐富,論述精闢。談儒,論詩,談士,娓娓道來,足見其學識之博,見解之深,更可窺其於國憂傢難之即,對民族精神之闡釋。

抗戰勝利後,西南聯大結束,三校北歸時,羅先生卻決定留在昆明組建師範學院,任昆明師範學院國文係教授兼係主任。1949年赴重慶,在梁漱溟創辦的勉仁文學院任教。1950年病逝於重慶北碚。

汪曾祺在《西南聯大的中文係》中迴憶說:當年在西南聯大,“還有一堂叫座的課是羅庸講杜詩。羅先生上課,不帶片紙。不但杜詩能背寫在黑闆上,連仇注都背齣來。”羅庸講課聲音洪亮,引人入勝,又富於風趣,自身陶醉其中,學生更為之神往。有一次講《楚辭》中的《九歌》,海報一齣,連住在昆明城東的聯大工學院的同學也跑到城西來聽講。一間可容百人的教室,坐滿瞭聽眾,窗外還站著人。羅先生一氣講瞭兩三個小時,夜深纔結束。一位聽過羅庸講課的學生迴憶,羅先生講杜詩,“自己仿佛就是杜甫,把詩人在長安慈恩寺塔上所見所聞所感深沉地一一傳達齣來;用聲音,用眼神,用手勢,把在高塔嚮東南西北四方外望所見的遠近景物仔細重新描繪齣來。他先站在講颱上講,忽然走下來靠近木格子的窗口,用右手遮著眉毛作外眺狀,凝神,一會兒說:‘你們看,那遠處就是長安,就是終南山……’”

《習坎庸言》記錄者李覲高先生彌留之時,“神遊抗戰艱苦時期西南聯大講師時代,斷斷續續,長達數日”,醒後言及《習坎庸言》已為孤本,囑其子“必予刊印,以續絕學”。李安國先生遵父囑,“即予研讀,先求斷句,再究連貫”,終於成書。本社此次重新齣版,對原書仍取“不加一字取捨”的原則,但廣泛參閱古籍,對引文重新查證標點,以期更符閤羅庸先生原意。羅先生一生超然物外,誌趣高雅,潛心學問,溫文儒雅,佛學、儒學造詣精深,至今已難覓能齣其右者,卻英年早逝,隻有《習坎庸言》和《鴨池十講》兩本薄薄的專著。今將兩書閤為一書,以饗讀者,可更全麵地瞭解羅庸先生對文化學術之深悟,緬懷當年西南聯大名師之風采,更希望於此對讀者瞭解和領悟中國之文化及民族之精神有所裨益。

本書編者

2015年3月

用戶評價

閱讀體驗上,這本書給我帶來的最大感受是“節奏的錯落有緻”。有些章節的論述如同急流,觀點密集,邏輯鏈條環環相扣,讀起來需要全神貫注,甚至需要停下來反復咀嚼那些精煉的句子,生怕錯過瞭一絲絲的推導過程。然而,緊接著的下一部分,筆鋒又忽然轉為舒緩,仿佛作者停下來,讓你喘口氣,去消化剛纔的“高強度信息轟炸”。這種張弛有度的行文,極大地避免瞭長時間閱讀帶來的疲勞感。特彆是涉及到一些跨學科的引用時,作者的處理方式非常高明,他不像某些學者那樣堆砌術語,而是用一種近乎講故事的方式,將復雜的理論融入到日常的案例分析中,使得即便是對某些專業領域瞭解不深的讀者,也能大緻領會其核心精神。這種對讀者心流的體貼入微,使得本書的學術價值與可讀性實現瞭絕佳的平衡。讀罷一個章節,我常常有一種豁然開朗的感覺,這不是被強行灌輸的結果,而是跟隨作者的思路,自己“走”到那個結論的體驗,這種參與感非常寶貴。

評分我注意到書中對於“時間”這個概念的處理,展現瞭一種非常獨特的視角。它似乎超越瞭綫性的、鍾錶式的計量,而更傾嚮於將時間視為一種可塑的、充滿韌性的存在。在論及“習坎”之睏境時,作者並沒有給齣立竿見影的解決方案,反而強調瞭“在過程中駐留”的價值。他似乎在告訴我們,真正的成長並非跨越障礙,而是學會與障礙共處,並在這種共處中積蓄力量。這種觀點,與當下社會推崇的“快速迭代”和“立即見效”的價值觀形成瞭鮮明的對比,顯得尤為珍貴。書中對曆史典故的引用也頗為考究,並非信手拈來,而是經過精心挑選,它們的功能是作為一個參照係,用古人的經驗來映照當代的睏惑,使得原本抽象的討論變得有瞭曆史的厚度和參照的深度。我感覺,這本書的核心魅力在於它敢於挑戰那些被約定俗成的“成功學”敘事,轉而贊頌那些在睏境中默默堅持、不求速成的“庸”者之德。

評分初捧此書,未及細讀,僅憑書名和封麵設計,便覺一股古樸而深沉的氣息撲麵而來。那“習坎”二字,讓人聯想到《易經》中的艱難險阻,而“庸言”則暗示著日常的、平實的智慧。裝幀的色調和字體選擇,都透露齣一種對傳統文化的敬畏與承載。我期待在這字裏行間,能找到麵對現實睏境時,那些看似尋常卻蘊含至理的言說。這本書的厚度適中,拿在手中頗有分量,仿佛沉澱瞭歲月的智慧,而非浮於錶麵的喧囂之作。我特彆留意瞭作者的署名和引言部分,總感覺一位真正有學養的作者,其文字的起點,必然是對生命根本命題的追問。它不像市麵上那些追求快速閱讀和即時滿足的讀物,更像是一壇需要時間慢慢開啓和品味的陳釀,讓人忍不住想探究,究竟是怎樣的“十講”,纔能構成這“鴨池”之地的深刻反思。這種對內容本身的強烈好奇心,驅使我迫不及待地想要進入它構建的世界,去體會那種曆經磨礪後沉澱下來的,不事雕琢的真知灼見。這本書的氣場很強,讓人不敢輕易褻瀆,需要以一種近乎虔誠的態度去對待。

評分這書的開篇敘事手法著實令人耳目一新,它沒有直接切入宏大的哲學思辨,而是選擇瞭一個非常具象的場景作為引入——那片據說承載瞭作者多年沉思的“鴨池”。這種地域性的、帶有個人情感印記的描述,一下子將讀者從書本的抽象概念中拉迴到瞭一個鮮活的、可以想象的物理空間。作者似乎在用一種近乎散文詩的筆調,描繪著池水的漣漪、岸邊的草木,乃至那群鴨子日常的活動。這種看似閑筆的描寫,實則暗藏著對自然規律的體察與敬畏,也為後續的“十講”奠定瞭某種樸素而堅實的基調。我感覺作者是在用這種環境的描寫來“定調”,告訴讀者,真正的學問不是空中樓閣,而是從最細微、最日常的觀察中提煉齣來的。這種敘事節奏的把握非常精妙,既不急躁,也不拖遝,讓人在享受文字畫麵感的同時,也隱隱感覺到背後那股蓄勢待發的思想張力。這種由景入理的過渡,顯示瞭作者深厚的文學功底和對哲思錶達的獨特駕馭能力,絕非一般學院派的刻闆論述可比。

評分這本書的文字語言呈現齣一種混閤的質感,它既有古典文學的典雅與韻味,在描摹意境和錶達情感時,那種用詞的精準和音律的美感令人嘆服;但同時,在闡述觀點時,它又保持著一種現代思想的清晰和銳利,邏輯推理毫不含糊,毫不拖泥帶水。這種融閤,使得全書讀起來既有文采,又不失力度,避免瞭陷入純粹的文字遊戲,也擺脫瞭枯燥的學術腔調。特彆是在處理一些關於“自我認知”和“處世哲學”的議題時,作者的洞察力直達人心的幽微之處,常常讓我産生一種“作者原來比我自己更懂我”的錯覺。這是一種非常高級的共情能力,通過文字構建瞭一個安全而又充滿挑戰的對話空間,引導讀者進行深層次的自我審視。總而言之,這絕非一本可以被快速消費的書,它更像是一份需要反復研讀的“人生指南”,每一次重讀,都會因為個人閱曆的增長,而發現全新的層次和更深遠的意涵,這種長久的價值,纔是衡量一本好書的最高標準。

評分大傢寫給我們大傢看的書,現在的浮躁社會已經不存在大傢瞭,現在都是磚傢

評分經典圖書,值得閱讀。

評分值得推薦的一本書!細細品讀!

評分書到用時方恨少,閑來無事多讀書,紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。

評分除瞭說好!還是好……

評分好書,這傢齣版社不好,文字上問題不少

評分買的便宜,在傢無事慢慢看。

評分很好的書,一下買瞭一整套,慢慢學習,閱讀…

評分好好好好好好好好好好

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有