具体描述

编辑推荐

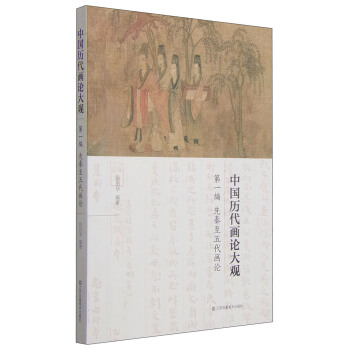

《中国历代画论大观》是俞剑华先生多年来的手稿,从20世纪30年代开始,作者就着手进行中国古代文献的整理工作,一直到逝世前,不断扩充和收集文献资料,并坚持增补和校订,集腋成裘,汇成大观。堪称为继清康熙年间官纂大型书画史论总汇《佩文斋书画谱》后又一部中国绘画理论巨帙。共12卷,辑录从先秦至清代,有关画理、画法、画诗、画品、画谱、画鉴等论述,包括历代画史画论专著、别集、笔记等浩瀚典籍乃至传世书画墨迹。值得一提是,作者对于中国古代绘画理论体系的建构、辑录筛选的原则以及在画论研究上的创见贯穿全书。编撰上考证时代,订其真伪,评其优劣,述其源流;内容上依时为序,以类划分,严谨点读,详加校雠。全书体现了作者在中国古代艺术理论、中国古代美学、中国古代艺术文献上的研究和缜密思考,具有开山之深意。

内容简介

本书俞剑华手稿共12卷,辑录从先秦至清代,有关画理、画法、画诗、画品、画谱、画鉴等论述,包括历代画史画论专著、别集、笔记等浩瀚典籍乃至传世书画墨迹。编撰上考证时代,订其真伪,评其优劣,述其源流;内容上依时为序,以类划分,严谨点读、整理,详加校雠。

本书编辑体例中包含每篇画论正文,以及作者传略、按语、校雠、版本说明、著录情况、《四库提要》和《书画书录解题》摘录的相关内容、含意未伸或见者错误则另加“研究”辅以说明。

作者简介

俞剑华,中国著名绘画史论家、中国画家、美术教育家,对我国美术事业做出了重大贡献。曾历任上海新华艺大、上海美专、东南联大、暨南大学教授,上海学院院长,华东艺专、南京艺术学院教授,中央美术学院民族美术研究所研究员,中国美协会员,华东美协、江苏省文联、美协江苏分会理事。俞剑华先生毕生奉献于中国美术史和中国画论研究,成就卓著,著作等身。出版有近千万字的美术史论方面的著作。主要有《中国绘画史》、《中国画论类编》、《中国壁画》、《中国山水画的南北宗论》、《顾恺之研究资料》、《石涛画语录注解》、《宣和画谱注解》、《历代名画记注解》、《图画见闻志注解》等。他的著作在国内外都有广泛的影响。其《中国古代画论类编》在浩如烟海的古代画论中,披沙淘金,分类整理,删订增补,校勘错讹,成为一部完整而可靠的研究古代画论工具书,自1950年代出版以来,半世纪行销不衰。其另《石涛画语录注解》也具有很高的学术价值,1977年由滕光一翻译成日文出版,英国伦敦大学瓦特宋教授也将它翻译成英文,在伦敦出版。其《中国绘画史》已成为世界上一些国家研究中国美术的重要资料。

内页插图

目录

论语论画尔雅释画

庄子论画

韩非子论画

吕氏春秋论画

考工记论画

淮南子论画

释名释画

伏波论画

说文释画

平子论画

鲁灵光殿赋画

论衡论画

画赞序

伟长论画

平叔论画

抱朴子论画

士衡论画

孔昭论画

平南论画

长康论画三种

广雅释画

画山水序

叙画

彦和论画

山水松石格

颜氏家训论画

古画品录

续画品并序

述画记

续画品录

后画录

画断

画拾遗录

唐朝名画录序

历代名画记

玄真子论画鬼

山水诀

山水论

山水赋

杜工部画诗

画松诗

香山论画

文通论画

观张员外画松石序

笔法记

(附)画说

(附)山水节要

前言/序言

用户评价

坦白说,我一直对中国画的“神韵”和“意境”这些抽象的概念感到着迷,但又常常觉得摸不着边际。这本《中国历代画论大观·第一编:先秦至五代画论》就像是一座宝藏的地图,指引我穿越历史的长河,去探寻这些美学概念的源头。《先秦至五代》这个时间段,对我来说,虽然不直接出现“画论”这样的词汇,但它一定是孕育这些思想的沃土。我迫切想知道,书中是如何从那个时代的哲学、文学,甚至社会制度中,挖掘出与绘画相关的早期思想的?比如,早期文献中关于“察言观色”、“移情”等概念,是否能被联系到绘画中的“形神关系”?我对战国时期楚墓中发现的帛画,充满好奇,那些线条和色彩,是否在当时就有了某种“理论”的指导,即便那是朴素的、未经系统化的?而到了魏晋南北朝,这无疑是中国画理论的第一个高峰。我一直对顾恺之“迁想妙得”的理论感到着迷,不知道书中会如何解读?“以形写神”的精髓又在哪里?我特别期待书中能详细解析陆机的《文赋》中的相关论述,虽然《文赋》是论述文章的,但其中很多关于“意”、“象”、“形”、“神”的辩证关系,对绘画理论的启发是巨大的。还有宗炳的“论山水画”,他“与万物同游”的观念,以及“澄怀观道”的哲学境界,是如何体现在他的山水画理论中的?我对书中对谢赫“六法论”的解读尤为期待,特别是“气韵生动”这一核心,它究竟是如何被提出的?“骨法用笔”、“传移模写”这些具体技法层面的论述,又是如何与“气韵”相结合的?我希望这本书能够提供详细的原著引用,并有严谨的学术注释,让我能够真正理解古人的智慧,而不是停留在表面。

评分《中国历代画论大观·第一编:先秦至五代画论》这个书名,深深地吸引了我。作为一名对中国画有着浓厚兴趣的读者,我一直渴望能够系统地了解中国画的理论发展脉络。而“先秦至五代”这个时间段,正是中国画理论的奠基时期,其中孕育了无数影响深远的思想。我特别想知道,书中是如何处理先秦时期绘画理论的“碎片化”问题的?是否会从哲学、文学、工艺等多个角度,挖掘出早期绘画观念的萌芽?例如,《周礼》中对“象”的强调,以及《道德经》中“无为而无不为”的哲学思想,是否可以被解读为早期绘画美学的雏形?我对汉代画像石、画像砖以及墓室壁画等视觉材料的理论解读充满期待,这些早期艺术品是否已经有了初步的“写实”和“寓意”的表达?进入魏晋南北朝,中国画理论迎来了第一个高峰。我一直对顾恺之“以形写神”的理论很感兴趣,希望书中能够深入剖析其精髓,以及“迁想妙得”的创作方法。陆机的《文赋》中关于“意”、“象”、“形”、“神”的辨析,对绘画理论的发展有何启示?我非常期待书中对刘宋时期宗炳的“山水画论”进行深入解读,他“澄怀观道”的哲学思考,以及“山水之象”的朴素认知,是如何奠定中国山水画理论基础的?南朝谢赫的“六法论”,特别是“气韵生动”这一核心概念,其提出背景、具体内涵及其对后世的影响,是我最想深入了解的。

评分我一直认为,要真正理解中国画的魅力,不能仅仅停留在欣赏它的笔墨和色彩,更要深入探究其背后蕴含的深厚理论。这本《中国历代画论大观·第一编:先秦至五代画论》,正是我期待已久的。先秦至五代,这个时期,虽然不像后世那样有明确的“画论”体系,但其孕育的绘画思想,却是这一切的源头。我非常好奇,书中是如何从那个时代的哲学、文学,甚至是当时的社会观念中,提炼出与绘画艺术相关的早期理论的?比如,先秦时期对于“象”的哲学理解,以及“道”与“器”的辩证关系,是否与早期绘画对“形”的模仿和“意”的表达有关?我对汉代画像石、画像砖等出土文物所展现的图像,及其可能蕴含的早期绘画观念,充满兴趣。书中是否会提供对这些视觉材料的理论分析?而到了魏晋南北朝,这无疑是中国画理论开始系统化、成熟化的关键时期。顾恺之“以形写神”的理论,究竟是如何被提出并实践的?“迁想妙得”的创作过程又是怎样的?我特别期待书中对刘宋时期宗炳“山水画论”的深入解读,他“澄怀观道”的哲学思想,以及对自然“象”的体悟,对后世山水画理论有着怎样的奠基作用?再者,南朝谢赫的“六法论”,尤其是“气韵生动”这一核心,我希望书中能够提供清晰的解释,并分析其在整个中国画理论史上的开创性意义。

评分这本书的出现,让我看到了一个更加系统、更加深入的中国画理论研究的可能性。第一编“先秦至五代”的范围,虽然看似是绘画史的早期,但恰恰是许多核心美学理念的萌芽期,这一点我非常欣赏。我一直对古代文献中那些零散的、似乎与绘画无关却又暗含绘画精神的论述很感兴趣,想知道这本书是如何将它们串联起来的。比如,先秦时期那些关于“象”的哲学思想,例如《易经》中的“象”,以及《道德经》中“道生一,一生二,二生三,三生万物”的生成哲学,书中是否会尝试将其与早期绘画的“取象”、“造型”等观念联系起来?战国时期的“赋”和“诗”中,那些对自然景物的生动描绘,是否也能被看作是绘画观念的早期体现?我对汉代的画像石、画像砖,以及早期壁画中那种质朴的写实风格,以及其中蕴含的“寓意”和“象征”,非常好奇。这本书是否会提供一些关于这些早期视觉艺术的理论解读?进入魏晋南北朝,这是中国画理论真正“破土而出”的时期。顾恺之的“以形写神”究竟是如何实现的?“迁想妙得”的创作过程又是怎样的?我特别期待书中对刘宋时期宗炳的“山水画论”的深入解析,他“澄怀观道”的哲学思考,以及“山水之象”的朴素认知,对于理解中国山水画的本体意义,至关重要。再者,谢赫的“六法论”,特别是“气韵生动”的提出,为何能成为千古定论?“六法”之间的逻辑关系,以及它们如何指导了后世的绘画实践,书中是否会有详尽的梳理和分析?我希望这本书能提供丰富的史料,并有深入的解读,让我能够真正领略中国画理论的博大精深。

评分收到这本《中国历代画论大观·第一编:先秦至五代画论》的那一刻,我内心是既激动又充满期待的。作为一名长期浸淫在中国艺术史研究的学生,深知古籍的浩瀚与晦涩,而一套系统地梳理历代画论的著作,其价值不言而喻。第一编聚焦于“先秦至五代”,这个时间段虽然在整体中国绘画史上看似“早期”,但其孕育和奠定的基础,对后世的影响却是深远而持久的。我尤其想知道,书中是如何处理先秦时期绘画理论的稀缺性问题的?是会引用与“象”和“形”相关的哲学思想,来推论当时的艺术观念,还是会重点解析与绘画相关的工艺文献,例如《考工记》中的相关记载,来窥探当时的绘画技术与审美取向?我对汉代画像石、画像砖以及墓室壁画等出土文物,如何在理论上被解读和归纳,充满好奇。这些图像是否承载了当时朴素的绘画理念?而到了魏晋南北朝,这无疑是中国绘画理论的大爆发时期。顾恺之“迁想妙得”的艺术观,“以形写神”的哲学哲学,是否会在书中得到详尽的解读?刘宋时期的宗炳,其“山水画论”中“竖切是山,横陈是水,卧松是林,此是山水之象”的朴素描述,以及“澄怀观道”的形而上美学,我非常期待能在书中得到深入的解析,了解其在中国山水画理论史上的开创性意义。再者,南朝的谢赫“六法论”,特别是“气韵生动”这一核心概念,如何被呈现?其“六法”的具体含义和相互关系,书中会有怎样的阐释?我对作者如何引用古籍,提供原文、注释以及现代语译,给予了极高的期望,希望它能成为我研究路上的重要基石。

评分当我看到《中国历代画论大观·第一编:先秦至五代画论》这个书名时,脑海中立即浮现出无数关于中国画起源和发展的画面。这套书的出现,无疑填补了我在系统梳理早期画论方面的一大空白。我特别好奇,这本书是如何处理“先秦”这个绘画理论相对模糊的阶段的?会从哲学、文学、工艺等多个角度去挖掘潜在的绘画观念吗?例如,先秦时期对于“象”的哲学思考,例如“依乎天理, मिळेल乎其情”,是否会被解读为早期绘画对自然规律和情感表达的追求?我对汉代画像石、画像砖等视觉材料所承载的早期绘画思想非常感兴趣,书中是否会对其进行系统性的梳理和理论阐释?而进入魏晋南北朝,这无疑是中国画理论的黎明时期。我一直对顾恺之“以形写神”、“迁想妙得”的理论很着迷,这本书是如何解读其具体内涵和实践方法的?陆机的《文赋》虽是论述文学,但其中关于“意”、“象”的辨析,对于绘画理论的发展有多大的启发?我非常期待书中对刘宋时期宗炳的“山水画论”的深入探讨,他“澄怀观道”的哲学境界,以及“山水有可游可居”的观念,是如何在中国山水画史上留下印记的?南朝谢赫的“六法论”,特别是“气韵生动”的提出,其深刻的内涵和对后世的影响,是我想深入了解的。这本书是否会提供详细的原著引用、严谨的注释,并辅以现代学者精辟的解读,从而帮助我拨开历史的迷雾,真正理解这些早期画论的价值?

评分我一直认为,要理解中国画的精髓,必须从它的理论源头去探究。《中国历代画论大观·第一编:先秦至五代画论》,这个标题就足以让我心潮澎湃。先秦至五代,这看似漫长的历史跨度,实则蕴藏着中国绘画精神的最初密码。我最想知道的是,在那个绘画理论尚未明确成形的时代,这本书是如何发掘和梳理那些“画论”的雏形的?例如,先秦时期那些关于“礼”与“乐”的论述,其中对“德”、“象”、“形”的强调,是否就已蕴含了早期的艺术审美倾向?战国时期漆器、青铜器上的纹饰,以及帛画中的形象,它们在当时是如何被观看和理解的?书中是否会引用相关的考古发现,并对其进行理论层面的解读?我非常期待书中对汉代绘画的论述,尤其是对“象”的理解,以及“言不尽意,得意忘言”这种哲学观在绘画中的体现。进入魏晋南北朝,这无疑是中国画理论的黄金时期。顾恺之的“神”与“形”的辩证关系,以及“迁想妙得”的创作心法,一直是我研究的重点。我希望书中能提供对这些理论的深入解读,并结合当时的绘画作品进行分析。刘宋时期宗炳的“山水画论”,其“澄怀观道”的哲学思想,以及对山水之“象”的体悟,是如何为后世山水画理论奠定基础的?南朝谢赫的“六法论”,特别是“气韵生动”这一概念,其内涵究竟是什么?“六法”如何在当时的绘画实践中得到应用?我希望这本书能够提供详实的原著,并有严谨的学术注释,让我能够更深入地理解古人的智慧,领略中国画独特的艺术魅力。

评分当我得知《中国历代画论大观·第一编:先秦至五代画论》即将出版时,内心是无比激动和期待的。作为一名致力于中国画研究的学者,我深知早期画论的价值和其研究的难度。第一编所涵盖的“先秦至五代”,正是中国绘画理论的源头活水,其重要性不言而喻。我特别好奇,书中是如何处理先秦时期画论的稀缺性的?是否会从哲学、文学、工艺等多个维度,去发掘和梳理那些可能存在的绘画观念的萌芽?例如,先秦时期对于“象”的哲学理解,是否能被联系到早期绘画的“取象”、“写实”等观念?我对汉代画像石、画像砖以及墓室壁画等视觉材料的理论解读非常期待,这些早期图像是否已经蕴含了初步的绘画美学思想?进入魏晋南北朝,中国画理论进入了蓬勃发展的时期。顾恺之“以形写神”的理论,以及“迁想妙得”的创作方法,我希望能在此书中得到系统而深入的解读。陆机的《文赋》虽然是论述文学,但其中关于“意”、“象”、“形”、“神”的辩证关系,对绘画理论的发展产生了深远影响。我非常期待书中能对此进行深入的探讨。刘宋时期宗炳的“山水画论”,其“澄怀观道”的哲学境界,以及对自然山水之“象”的体悟,是如何成为中国山水画理论的奠基石的?南朝谢赫的“六法论”,特别是“气韵生动”这一核心概念,其提出背景、具体内涵及其对后世绘画创作的指导意义,是我最想深入了解的。

评分我一直觉得,想要真正懂得中国画,就必须回溯它的理论根基。《中国历代画论大观·第一编:先秦至五代画论》这个选题,对我来说简直是及时雨。先秦至五代,这个时期是中华文明的孕育期,也是绘画艺术从萌芽到逐渐成形的阶段,这里的理论基础,对后世影响深远。我尤其好奇,在古代文献相对稀缺的先秦时期,这本书将如何呈现当时的绘画观念?是否会从哲学思想,比如《周易》中的“象”的哲学,或者《道德经》中对“道”与“物”的阐述中,挖掘出与绘画相关的早期印记?我期待书中能够提供对战国时期帛画、漆画等早期艺术品的理论解读,它们是否就已经有了“写意”或“寓意”的萌芽?汉代画像石、画像砖的出现,为我们提供了更直观的视觉材料,书中是否会探讨这些图像所承载的早期绘画理念,例如对“形”的模仿和对“神”的追求?到了魏晋南北朝,这无疑是中国画理论的第一个爆发期。顾恺之“以形写神”的理论,我希望能在这里得到更深入、更系统的解读。陆机的《文赋》中那些关于“意”与“象”的论述,是否对绘画理论产生了重要影响?我非常期待书中能对宗炳的“山水画论”进行详细的解析,他“澄怀观道”的哲学思考,以及对自然山水的体悟,是如何构成其画论的核心?而南朝谢赫的“六法论”,特别是“气韵生动”这一概念,我希望书中能够提供清晰的阐释,并分析其在理论史上的地位和影响。

评分这套《中国历代画论大观》的确是来得太及时了!我一直对中国画的理论发展很感兴趣,但零散的资料和古老的文献实在让人望而却步。这本书的出现,简直是给像我一样渴望深入了解中国画精神内核的读者量身打造的。光是“先秦至五代”这个时间跨度,就足以让人期待。这个时期是中国绘画的奠基与孕育阶段,许多影响深远的绘画观念和美学思想都萌芽于此时。我特别想看到书中是如何梳理和呈现这些早期画论的。例如,先秦时期,尽管直接的绘画理论文献可能不多,但《周礼》等文献中对“象”的强调,以及对“形”、“意”的初步探讨,是否能被挖掘并展现其绘画理论的雏形?战国时期帛画的出现,又为我们理解当时的“写意”思想提供了怎样的线索?而魏晋南北朝,正是中国画理论真正开始系统化、成熟化的关键时期。顾恺之的“以形写神”,陆机的“神明变化,外形而内韵”,宗炳的“山水画论”中的“澄怀观道”,这些都是我耳熟能详但一直想深入理解的理论。不知道书中对这些大家的作品是如何解读的?是否有引用原著,并配以现代学者严谨的注释和阐释?对于五代时期,荆浩、关仝、董源、巨然等山水画巨匠的出现,不仅是绘画技法的革新,更是理论的深化。他们对“气韵生动”、“意境”的追求,以及对自然山水的体悟,是如何通过画论体现的?书中的编排是否会按照朝代顺序,层层递进,让我们清晰地看到绘画理论的发展脉络?我对那些关于笔墨、构图、色彩乃至“皴法”的早期论述尤其好奇,它们是如何奠定后世中国画理论的基础的?这本书不仅仅是理论的堆砌,我更期待它能引领我走进古人的绘画世界,去感受他们创作时的心境与思考。

评分不错。。。。。

评分中国历代画论大观,俞剑华先生倾注毕生心血集画论于大成者的一部鸿篇巨著。

评分《中国历代画论大观》是俞剑华先生多年来的手稿,从20世纪30年代,作者就着手进行中国古代文献的整理工作,一直到逝世前,不断扩充和收集文献资料,并坚持增补和校订,集腋成裘,汇成大观。堪称为继清康熙年间官纂大型书画史论总汇《佩文斋书画谱》后又一部中国绘画理论巨帙。

评分好书值得拥有,哈哈.....

评分还好还好还好还好

评分一共有两本,这是第二波呢

评分今年买的五到十,和去年买的一到四凑成套了

评分很好,这套书除了清朝的画论,其他朝代都买了。

评分好书值得拥有,哈哈.....

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![巴尔格素描教程 [Charles Bargue and Jean-Leon Gerome Drawing Course Gerald M.Ackerman] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12162246/5a94fdaaNc1ac3690.jpg)