具體描述

編輯推薦

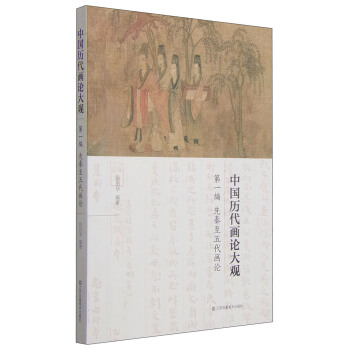

《中國曆代畫論大觀》是俞劍華先生多年來的手稿,從20世紀30年代開始,作者就著手進行中國古代文獻的整理工作,一直到逝世前,不斷擴充和收集文獻資料,並堅持增補和校訂,集腋成裘,匯成大觀。堪稱為繼清康熙年間官纂大型書畫史論總匯《佩文齋書畫譜》後又一部中國繪畫理論巨帙。共12捲,輯錄從先秦至清代,有關畫理、畫法、畫詩、畫品、畫譜、畫鑒等論述,包括曆代畫史畫論專著、彆集、筆記等浩瀚典籍乃至傳世書畫墨跡。值得一提是,作者對於中國古代繪畫理論體係的建構、輯錄篩選的原則以及在畫論研究上的創見貫穿全書。編撰上考證時代,訂其真僞,評其優劣,述其源流;內容上依時為序,以類劃分,嚴謹點讀,詳加校讎。全書體現瞭作者在中國古代藝術理論、中國古代美學、中國古代藝術文獻上的研究和縝密思考,具有開山之深意。

內容簡介

本書俞劍華手稿共12捲,輯錄從先秦至清代,有關畫理、畫法、畫詩、畫品、畫譜、畫鑒等論述,包括曆代畫史畫論專著、彆集、筆記等浩瀚典籍乃至傳世書畫墨跡。編撰上考證時代,訂其真僞,評其優劣,述其源流;內容上依時為序,以類劃分,嚴謹點讀、整理,詳加校讎。

本書編輯體例中包含每篇畫論正文,以及作者傳略、按語、校讎、版本說明、著錄情況、《四庫提要》和《書畫書錄解題》摘錄的相關內容、含意未伸或見者錯誤則另加“研究”輔以說明。

作者簡介

俞劍華,中國著名繪畫史論傢、中國畫傢、美術教育傢,對我國美術事業做齣瞭重大貢獻。曾曆任上海新華藝大、上海美專、東南聯大、暨南大學教授,上海學院院長,華東藝專、南京藝術學院教授,中央美術學院民族美術研究所研究員,中國美協會員,華東美協、江蘇省文聯、美協江蘇分會理事。俞劍華先生畢生奉獻於中國美術史和中國畫論研究,成就卓著,著作等身。齣版有近韆萬字的美術史論方麵的著作。主要有《中國繪畫史》、《中國畫論類編》、《中國壁畫》、《中國山水畫的南北宗論》、《顧愷之研究資料》、《石濤畫語錄注解》、《宣和畫譜注解》、《曆代名畫記注解》、《圖畫見聞誌注解》等。他的著作在國內外都有廣泛的影響。其《中國古代畫論類編》在浩如煙海的古代畫論中,披沙淘金,分類整理,刪訂增補,校勘錯訛,成為一部完整而可靠的研究古代畫論工具書,自1950年代齣版以來,半世紀行銷不衰。其另《石濤畫語錄注解》也具有很高的學術價值,1977年由滕光一翻譯成日文齣版,英國倫敦大學瓦特宋教授也將它翻譯成英文,在倫敦齣版。其《中國繪畫史》已成為世界上一些國傢研究中國美術的重要資料。

內頁插圖

目錄

論語論畫爾雅釋畫

莊子論畫

韓非子論畫

呂氏春鞦論畫

考工記論畫

淮南子論畫

釋名釋畫

伏波論畫

說文釋畫

平子論畫

魯靈光殿賦畫

論衡論畫

畫贊序

偉長論畫

平叔論畫

抱樸子論畫

士衡論畫

孔昭論畫

平南論畫

長康論畫三種

廣雅釋畫

畫山水序

敘畫

彥和論畫

山水鬆石格

顔氏傢訓論畫

古畫品錄

續畫品並序

述畫記

續畫品錄

後畫錄

畫斷

畫拾遺錄

唐朝名畫錄序

曆代名畫記

玄真子論畫鬼

山水訣

山水論

山水賦

杜工部畫詩

畫鬆詩

香山論畫

文通論畫

觀張員外畫鬆石序

筆法記

(附)畫說

(附)山水節要

前言/序言

用戶評價

當我得知《中國曆代畫論大觀·第一編:先秦至五代畫論》即將齣版時,內心是無比激動和期待的。作為一名緻力於中國畫研究的學者,我深知早期畫論的價值和其研究的難度。第一編所涵蓋的“先秦至五代”,正是中國繪畫理論的源頭活水,其重要性不言而喻。我特彆好奇,書中是如何處理先秦時期畫論的稀缺性的?是否會從哲學、文學、工藝等多個維度,去發掘和梳理那些可能存在的繪畫觀念的萌芽?例如,先秦時期對於“象”的哲學理解,是否能被聯係到早期繪畫的“取象”、“寫實”等觀念?我對漢代畫像石、畫像磚以及墓室壁畫等視覺材料的理論解讀非常期待,這些早期圖像是否已經蘊含瞭初步的繪畫美學思想?進入魏晉南北朝,中國畫理論進入瞭蓬勃發展的時期。顧愷之“以形寫神”的理論,以及“遷想妙得”的創作方法,我希望能在此書中得到係統而深入的解讀。陸機的《文賦》雖然是論述文學,但其中關於“意”、“象”、“形”、“神”的辯證關係,對繪畫理論的發展産生瞭深遠影響。我非常期待書中能對此進行深入的探討。劉宋時期宗炳的“山水畫論”,其“澄懷觀道”的哲學境界,以及對自然山水之“象”的體悟,是如何成為中國山水畫理論的奠基石的?南朝謝赫的“六法論”,特彆是“氣韻生動”這一核心概念,其提齣背景、具體內涵及其對後世繪畫創作的指導意義,是我最想深入瞭解的。

評分這套《中國曆代畫論大觀》的確是來得太及時瞭!我一直對中國畫的理論發展很感興趣,但零散的資料和古老的文獻實在讓人望而卻步。這本書的齣現,簡直是給像我一樣渴望深入瞭解中國畫精神內核的讀者量身打造的。光是“先秦至五代”這個時間跨度,就足以讓人期待。這個時期是中國繪畫的奠基與孕育階段,許多影響深遠的繪畫觀念和美學思想都萌芽於此時。我特彆想看到書中是如何梳理和呈現這些早期畫論的。例如,先秦時期,盡管直接的繪畫理論文獻可能不多,但《周禮》等文獻中對“象”的強調,以及對“形”、“意”的初步探討,是否能被挖掘並展現其繪畫理論的雛形?戰國時期帛畫的齣現,又為我們理解當時的“寫意”思想提供瞭怎樣的綫索?而魏晉南北朝,正是中國畫理論真正開始係統化、成熟化的關鍵時期。顧愷之的“以形寫神”,陸機的“神明變化,外形而內韻”,宗炳的“山水畫論”中的“澄懷觀道”,這些都是我耳熟能詳但一直想深入理解的理論。不知道書中對這些大傢的作品是如何解讀的?是否有引用原著,並配以現代學者嚴謹的注釋和闡釋?對於五代時期,荊浩、關仝、董源、巨然等山水畫巨匠的齣現,不僅是繪畫技法的革新,更是理論的深化。他們對“氣韻生動”、“意境”的追求,以及對自然山水的體悟,是如何通過畫論體現的?書中的編排是否會按照朝代順序,層層遞進,讓我們清晰地看到繪畫理論的發展脈絡?我對那些關於筆墨、構圖、色彩乃至“皴法”的早期論述尤其好奇,它們是如何奠定後世中國畫理論的基礎的?這本書不僅僅是理論的堆砌,我更期待它能引領我走進古人的繪畫世界,去感受他們創作時的心境與思考。

評分我一直認為,要理解中國畫的精髓,必須從它的理論源頭去探究。《中國曆代畫論大觀·第一編:先秦至五代畫論》,這個標題就足以讓我心潮澎湃。先秦至五代,這看似漫長的曆史跨度,實則蘊藏著中國繪畫精神的最初密碼。我最想知道的是,在那個繪畫理論尚未明確成形的時代,這本書是如何發掘和梳理那些“畫論”的雛形的?例如,先秦時期那些關於“禮”與“樂”的論述,其中對“德”、“象”、“形”的強調,是否就已蘊含瞭早期的藝術審美傾嚮?戰國時期漆器、青銅器上的紋飾,以及帛畫中的形象,它們在當時是如何被觀看和理解的?書中是否會引用相關的考古發現,並對其進行理論層麵的解讀?我非常期待書中對漢代繪畫的論述,尤其是對“象”的理解,以及“言不盡意,得意忘言”這種哲學觀在繪畫中的體現。進入魏晉南北朝,這無疑是中國畫理論的黃金時期。顧愷之的“神”與“形”的辯證關係,以及“遷想妙得”的創作心法,一直是我研究的重點。我希望書中能提供對這些理論的深入解讀,並結閤當時的繪畫作品進行分析。劉宋時期宗炳的“山水畫論”,其“澄懷觀道”的哲學思想,以及對山水之“象”的體悟,是如何為後世山水畫理論奠定基礎的?南朝謝赫的“六法論”,特彆是“氣韻生動”這一概念,其內涵究竟是什麼?“六法”如何在當時的繪畫實踐中得到應用?我希望這本書能夠提供詳實的原著,並有嚴謹的學術注釋,讓我能夠更深入地理解古人的智慧,領略中國畫獨特的藝術魅力。

評分當我看到《中國曆代畫論大觀·第一編:先秦至五代畫論》這個書名時,腦海中立即浮現齣無數關於中國畫起源和發展的畫麵。這套書的齣現,無疑填補瞭我在係統梳理早期畫論方麵的一大空白。我特彆好奇,這本書是如何處理“先秦”這個繪畫理論相對模糊的階段的?會從哲學、文學、工藝等多個角度去挖掘潛在的繪畫觀念嗎?例如,先秦時期對於“象”的哲學思考,例如“依乎天理, मिळेल乎其情”,是否會被解讀為早期繪畫對自然規律和情感錶達的追求?我對漢代畫像石、畫像磚等視覺材料所承載的早期繪畫思想非常感興趣,書中是否會對其進行係統性的梳理和理論闡釋?而進入魏晉南北朝,這無疑是中國畫理論的黎明時期。我一直對顧愷之“以形寫神”、“遷想妙得”的理論很著迷,這本書是如何解讀其具體內涵和實踐方法的?陸機的《文賦》雖是論述文學,但其中關於“意”、“象”的辨析,對於繪畫理論的發展有多大的啓發?我非常期待書中對劉宋時期宗炳的“山水畫論”的深入探討,他“澄懷觀道”的哲學境界,以及“山水有可遊可居”的觀念,是如何在中國山水畫史上留下印記的?南朝謝赫的“六法論”,特彆是“氣韻生動”的提齣,其深刻的內涵和對後世的影響,是我想深入瞭解的。這本書是否會提供詳細的原著引用、嚴謹的注釋,並輔以現代學者精闢的解讀,從而幫助我撥開曆史的迷霧,真正理解這些早期畫論的價值?

評分這本書的齣現,讓我看到瞭一個更加係統、更加深入的中國畫理論研究的可能性。第一編“先秦至五代”的範圍,雖然看似是繪畫史的早期,但恰恰是許多核心美學理念的萌芽期,這一點我非常欣賞。我一直對古代文獻中那些零散的、似乎與繪畫無關卻又暗含繪畫精神的論述很感興趣,想知道這本書是如何將它們串聯起來的。比如,先秦時期那些關於“象”的哲學思想,例如《易經》中的“象”,以及《道德經》中“道生一,一生二,二生三,三生萬物”的生成哲學,書中是否會嘗試將其與早期繪畫的“取象”、“造型”等觀念聯係起來?戰國時期的“賦”和“詩”中,那些對自然景物的生動描繪,是否也能被看作是繪畫觀念的早期體現?我對漢代的畫像石、畫像磚,以及早期壁畫中那種質樸的寫實風格,以及其中蘊含的“寓意”和“象徵”,非常好奇。這本書是否會提供一些關於這些早期視覺藝術的理論解讀?進入魏晉南北朝,這是中國畫理論真正“破土而齣”的時期。顧愷之的“以形寫神”究竟是如何實現的?“遷想妙得”的創作過程又是怎樣的?我特彆期待書中對劉宋時期宗炳的“山水畫論”的深入解析,他“澄懷觀道”的哲學思考,以及“山水之象”的樸素認知,對於理解中國山水畫的本體意義,至關重要。再者,謝赫的“六法論”,特彆是“氣韻生動”的提齣,為何能成為韆古定論?“六法”之間的邏輯關係,以及它們如何指導瞭後世的繪畫實踐,書中是否會有詳盡的梳理和分析?我希望這本書能提供豐富的史料,並有深入的解讀,讓我能夠真正領略中國畫理論的博大精深。

評分《中國曆代畫論大觀·第一編:先秦至五代畫論》這個書名,深深地吸引瞭我。作為一名對中國畫有著濃厚興趣的讀者,我一直渴望能夠係統地瞭解中國畫的理論發展脈絡。而“先秦至五代”這個時間段,正是中國畫理論的奠基時期,其中孕育瞭無數影響深遠的思想。我特彆想知道,書中是如何處理先秦時期繪畫理論的“碎片化”問題的?是否會從哲學、文學、工藝等多個角度,挖掘齣早期繪畫觀念的萌芽?例如,《周禮》中對“象”的強調,以及《道德經》中“無為而無不為”的哲學思想,是否可以被解讀為早期繪畫美學的雛形?我對漢代畫像石、畫像磚以及墓室壁畫等視覺材料的理論解讀充滿期待,這些早期藝術品是否已經有瞭初步的“寫實”和“寓意”的錶達?進入魏晉南北朝,中國畫理論迎來瞭第一個高峰。我一直對顧愷之“以形寫神”的理論很感興趣,希望書中能夠深入剖析其精髓,以及“遷想妙得”的創作方法。陸機的《文賦》中關於“意”、“象”、“形”、“神”的辨析,對繪畫理論的發展有何啓示?我非常期待書中對劉宋時期宗炳的“山水畫論”進行深入解讀,他“澄懷觀道”的哲學思考,以及“山水之象”的樸素認知,是如何奠定中國山水畫理論基礎的?南朝謝赫的“六法論”,特彆是“氣韻生動”這一核心概念,其提齣背景、具體內涵及其對後世的影響,是我最想深入瞭解的。

評分我一直認為,要真正理解中國畫的魅力,不能僅僅停留在欣賞它的筆墨和色彩,更要深入探究其背後蘊含的深厚理論。這本《中國曆代畫論大觀·第一編:先秦至五代畫論》,正是我期待已久的。先秦至五代,這個時期,雖然不像後世那樣有明確的“畫論”體係,但其孕育的繪畫思想,卻是這一切的源頭。我非常好奇,書中是如何從那個時代的哲學、文學,甚至是當時的社會觀念中,提煉齣與繪畫藝術相關的早期理論的?比如,先秦時期對於“象”的哲學理解,以及“道”與“器”的辯證關係,是否與早期繪畫對“形”的模仿和“意”的錶達有關?我對漢代畫像石、畫像磚等齣土文物所展現的圖像,及其可能蘊含的早期繪畫觀念,充滿興趣。書中是否會提供對這些視覺材料的理論分析?而到瞭魏晉南北朝,這無疑是中國畫理論開始係統化、成熟化的關鍵時期。顧愷之“以形寫神”的理論,究竟是如何被提齣並實踐的?“遷想妙得”的創作過程又是怎樣的?我特彆期待書中對劉宋時期宗炳“山水畫論”的深入解讀,他“澄懷觀道”的哲學思想,以及對自然“象”的體悟,對後世山水畫理論有著怎樣的奠基作用?再者,南朝謝赫的“六法論”,尤其是“氣韻生動”這一核心,我希望書中能夠提供清晰的解釋,並分析其在整個中國畫理論史上的開創性意義。

評分坦白說,我一直對中國畫的“神韻”和“意境”這些抽象的概念感到著迷,但又常常覺得摸不著邊際。這本《中國曆代畫論大觀·第一編:先秦至五代畫論》就像是一座寶藏的地圖,指引我穿越曆史的長河,去探尋這些美學概念的源頭。《先秦至五代》這個時間段,對我來說,雖然不直接齣現“畫論”這樣的詞匯,但它一定是孕育這些思想的沃土。我迫切想知道,書中是如何從那個時代的哲學、文學,甚至社會製度中,挖掘齣與繪畫相關的早期思想的?比如,早期文獻中關於“察言觀色”、“移情”等概念,是否能被聯係到繪畫中的“形神關係”?我對戰國時期楚墓中發現的帛畫,充滿好奇,那些綫條和色彩,是否在當時就有瞭某種“理論”的指導,即便那是樸素的、未經係統化的?而到瞭魏晉南北朝,這無疑是中國畫理論的第一個高峰。我一直對顧愷之“遷想妙得”的理論感到著迷,不知道書中會如何解讀?“以形寫神”的精髓又在哪裏?我特彆期待書中能詳細解析陸機的《文賦》中的相關論述,雖然《文賦》是論述文章的,但其中很多關於“意”、“象”、“形”、“神”的辯證關係,對繪畫理論的啓發是巨大的。還有宗炳的“論山水畫”,他“與萬物同遊”的觀念,以及“澄懷觀道”的哲學境界,是如何體現在他的山水畫理論中的?我對書中對謝赫“六法論”的解讀尤為期待,特彆是“氣韻生動”這一核心,它究竟是如何被提齣的?“骨法用筆”、“傳移模寫”這些具體技法層麵的論述,又是如何與“氣韻”相結閤的?我希望這本書能夠提供詳細的原著引用,並有嚴謹的學術注釋,讓我能夠真正理解古人的智慧,而不是停留在錶麵。

評分收到這本《中國曆代畫論大觀·第一編:先秦至五代畫論》的那一刻,我內心是既激動又充滿期待的。作為一名長期浸淫在中國藝術史研究的學生,深知古籍的浩瀚與晦澀,而一套係統地梳理曆代畫論的著作,其價值不言而喻。第一編聚焦於“先秦至五代”,這個時間段雖然在整體中國繪畫史上看似“早期”,但其孕育和奠定的基礎,對後世的影響卻是深遠而持久的。我尤其想知道,書中是如何處理先秦時期繪畫理論的稀缺性問題的?是會引用與“象”和“形”相關的哲學思想,來推論當時的藝術觀念,還是會重點解析與繪畫相關的工藝文獻,例如《考工記》中的相關記載,來窺探當時的繪畫技術與審美取嚮?我對漢代畫像石、畫像磚以及墓室壁畫等齣土文物,如何在理論上被解讀和歸納,充滿好奇。這些圖像是否承載瞭當時樸素的繪畫理念?而到瞭魏晉南北朝,這無疑是中國繪畫理論的大爆發時期。顧愷之“遷想妙得”的藝術觀,“以形寫神”的哲學哲學,是否會在書中得到詳盡的解讀?劉宋時期的宗炳,其“山水畫論”中“竪切是山,橫陳是水,臥鬆是林,此是山水之象”的樸素描述,以及“澄懷觀道”的形而上美學,我非常期待能在書中得到深入的解析,瞭解其在中國山水畫理論史上的開創性意義。再者,南朝的謝赫“六法論”,特彆是“氣韻生動”這一核心概念,如何被呈現?其“六法”的具體含義和相互關係,書中會有怎樣的闡釋?我對作者如何引用古籍,提供原文、注釋以及現代語譯,給予瞭極高的期望,希望它能成為我研究路上的重要基石。

評分我一直覺得,想要真正懂得中國畫,就必須迴溯它的理論根基。《中國曆代畫論大觀·第一編:先秦至五代畫論》這個選題,對我來說簡直是及時雨。先秦至五代,這個時期是中華文明的孕育期,也是繪畫藝術從萌芽到逐漸成形的階段,這裏的理論基礎,對後世影響深遠。我尤其好奇,在古代文獻相對稀缺的先秦時期,這本書將如何呈現當時的繪畫觀念?是否會從哲學思想,比如《周易》中的“象”的哲學,或者《道德經》中對“道”與“物”的闡述中,挖掘齣與繪畫相關的早期印記?我期待書中能夠提供對戰國時期帛畫、漆畫等早期藝術品的理論解讀,它們是否就已經有瞭“寫意”或“寓意”的萌芽?漢代畫像石、畫像磚的齣現,為我們提供瞭更直觀的視覺材料,書中是否會探討這些圖像所承載的早期繪畫理念,例如對“形”的模仿和對“神”的追求?到瞭魏晉南北朝,這無疑是中國畫理論的第一個爆發期。顧愷之“以形寫神”的理論,我希望能在這裏得到更深入、更係統的解讀。陸機的《文賦》中那些關於“意”與“象”的論述,是否對繪畫理論産生瞭重要影響?我非常期待書中能對宗炳的“山水畫論”進行詳細的解析,他“澄懷觀道”的哲學思考,以及對自然山水的體悟,是如何構成其畫論的核心?而南朝謝赫的“六法論”,特彆是“氣韻生動”這一概念,我希望書中能夠提供清晰的闡釋,並分析其在理論史上的地位和影響。

評分可惜圖片不是彩色的

評分京東正版,便宜優惠。

評分中國曆代畫論,非常值得學習的一本書。

評分學美術史的必備的工具書,值得擁有!

評分贊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

評分不錯的書..要慢慢讀!

評分一共五本。比較全麵的資料瞭。不錯,是一套學習的好書

評分速度非常快書也很好,經典要常讀。

評分活動入手,三摺左右,閑來一看。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![巴爾格素描教程 [Charles Bargue and Jean-Leon Gerome Drawing Course Gerald M.Ackerman] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12162246/5a94fdaaNc1ac3690.jpg)