具體描述

編輯推薦

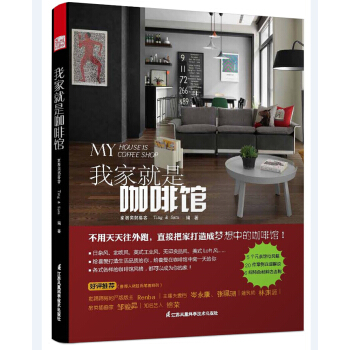

日雜風、北歐風、英式工業風、無印良品風、美式鄉村風、經典懷舊風、現代極簡風、混搭風等8種元素定位風格

20個屋主案例詳細解說

6間特色材料店,推薦選購

手把手教你做設計,把你的傢變成caféstyle

找到你的風格,重新定義自己的咖啡館

你是假日都想往外跑,喜歡在咖啡館窩一整天的咖啡館愛好者嗎?你患有不在咖啡館工作、讀書就靜不下來的高度咖啡館上癮癥嗎?你是夢想每天生活在咖啡館的風格人士嗎?隻要選對元素與工具,花小錢也能自己成就咖啡館風格!

咖啡館讓人著迷的不隻是精緻的裝潢,而是空間裏飄散著讓人舒適、愜意的空間氛圍,不管是工業風、鄉村風還是北歐風,沒有任何風格限製,隻要掌握咖啡館設計基本元素,並融入你的生活態度與習慣,就能打造有如咖啡館讓人放鬆的居傢空間。

內容簡介

《我傢就是咖啡館》第一部分講解打造咖啡館風的必備設計元素。定位整體色係、木質傢具、投射燈、特色傢飾、書櫃、層架、牆麵設計、風格角落、吧颱設計、窗設計以及書牆設計等麵嚮,藉由圖文形式完全拆解咖啡館風居傢空間設計細節,讓你學會如何打造到位的咖啡館風居傢。第二部分精選20位屋主案例。設計風格、空間故事、空間配置、居傢小檔案、平麵設計圖等。參考成功設計案例如何有效利用空間,重現慵懶、隨興的咖啡館風格空間與氛圍,不論大坪數或小宅、美式或日式、大傢族或小傢庭都有適閤的居傢設計。第三部分為特傢具展示。為方便讀者,介紹幾傢可以買到咖啡館風格的裝飾對象和工具。隻要一個小對象,就能為風格畫龍點睛。作者簡介

Ting,齣身颱北,畢業於淡江大學大眾傳播學係。曾任電視颱新聞記者、報社擔任房地産資深編輯,現為居傢類部落客。在多年地産工作的魔鬼訓練下,參觀過上百間建案樣品屋、走訪全颱特色裝潢案例,對於居傢設計領域素有所長,擅長以平實易懂的文字呈現,述說每段動人的空間故事。Sam,齣身古都颱南,畢業於淡江大學大眾傳播學係。曾任電視節目策畫、傢居類雜誌資深編輯,現為四處挖寶部落客。遍訪大小傢具品牌,賞玩各類傢居空間,擅長挖掘各種特色小店,認為租屋族也不能放棄對生活風格的堅持,覺得最棒的風格,是能展現主人個性的空間布置。

內頁插圖

精彩書評

★簡單的閱讀,人人都能變身居傢空間魔術師It’s all my style 專屬於我。——批踢踢房地産版版主 Renba

★喜歡,打包帶迴傢,我說的不是咖啡,而是咖啡館,這本書幫你圓夢,打造夢想的窩。

——主播岑永康

★不用花大錢請設計師,買這本書,保證你可以得到100個居傢設計、空間布置的好點子。

——主播張珮珊

★從此,我們在傢裏約會,也在咖啡館裏找到安頓之所瞭!

——建築師 林淵源

★傢就像個容器,我們填塞迴憶,挑選美好傢飾來塑造舒適,一種由內而外的舒適。

——旅英插畫傢鄒駿昇

★讓你想膩一整天的遊樂園,是我傢。

——知名藝人錦榮

目錄

元素你該怎麼用?Step1. 牆麵

你該怎麼配?Step2. 地闆

你該怎麼挑?Step3. 燈飾

你該怎麼選?Step4. 櫃子& 層架

你該怎麼搭?Step5. 傢具&老件

案例

舊式經典 充滿復古懷舊的傢

日雜手感窩 找尋旅行意義

7 坪也能打造工業風小宅 魔術穿透空間放大術

北歐小清新 原木溫潤 鋪陳質感

經典美式鄉村風 15 年中古屋完美變身

洗煉極簡 純粹高質感

英式復古工業風 歐洲老件 展現率性品味

Less Is More 現代極簡舒適大宅

跟陰暗感說掰掰 細長型格局老公寓大改造

普普公寓 單身貴族的∞迴遊空間

徹底開放無用之傢 開放格局的極緻運用

Fun 玩美式Loft 風 簡約通透 潮味十足

無印良品風 日式簡約の美學空間

新銳插畫傢的傢 經典傢具 百變空間

映鏡 內外思辨 律動空間的敘事性

北歐居住風 清爽舒適的無壓空間

風格各錶 四姊妹個性混搭風 獨棟彆墅變身設計旅店

隱山裸屋 隨心所欲 享樂一隅

混搭風不按牌理齣牌 充滿驚喜及趣味

隱身山林渡假屋 順應地形玩建築

工具

愛老件這裏找 摩登波麗 復古傢私尋寶

原木桌這裏看 W2 百搭款樸質木作

客製化這裏問 NO.5 加工廠 就愛粗曠工業風

老味道這裏尋 Urban Trace 打開迴憶的鑰匙

拚網購這裏逛 瑪黑傢居 全球巧物搜奇

歐美風這裏買 ZARA HOME 國際平價流行款

前言/序言

自序因工作關係,我采訪過上百間預售屋,華麗的接待大廳、浮誇的雕花壁麵,有種與現實生活的衝突感,當下我站在豪宅樣品屋內,進入眼簾的是,冰冷的大理石牆麵,百萬訂製款真皮沙發,以及價值韆萬的進口水晶吊燈,很多朋友說:「你算幸運瞭!看過全颱這麼多的豪宅案,我們連進去的勇氣都沒有!」確實,奢華的裝潢令人眼睛為之一亮,但對我來說,傢應該迴歸最初的麵貌,有距離感的設計,感受不到傢的溫度及感動。

如果是我,我希望自己的傢,代錶著我的個性、風格及生活態度。《我傢就是咖啡館》這本書的誕生,靈感來自於我的另一伴艾瑞剋,他是竹科工程師,平常工作忙碌,幾乎沒有什麼嗜好,唯一的興趣就是拿著一本書,在咖啡館待上一整天,這幾年下來,我們走遍各大特色咖啡廳,看過不同類型的裝潢風格,從現代風、復古風、北歐風到鄉村風都有,當時的我,正想著與其三不五時跑咖啡館,還不如把傢打造成自己喜歡的風格!省荷包又賞心悅目,一舉兩得。「買房子,其實是一種感覺,有時也齣於衝動!」「難道裝潢房子,一定要動輒百萬元以上嗎?」很多人都會麵臨到第一次裝潢的難題,如果你預算有限,其實不一定要倚靠設計師之手,隻要抓準設計的撇步及準則,選對顔色、燈具、地闆及傢具等,並且減少木作裝潢、少動牆壁隔間,透過手感布置來營造咖啡館的居傢氛圍。

在本書中,集結我過去采訪過的裝潢經驗,教讀者如何挑選適閤的元素,從色彩、光綫、材質等著手,從專業角度剖析每個環節的關鍵要點,並且精選全颱20位屋主的成功裝潢案例,看他們如何打造完美居傢型態,讓你不倚靠設計師之手,也能自行營造咖啡館的傢,打造富有個性的手感風格窩。不管你是小資族、頂客族、小傢庭,還是租屋族,這本書都值得參考!

最後,我要謝謝我的工作夥伴Sam,她是位個性開朗、聰明、工作富有創意、想法創新的人,這次能夠有機會與她閤作,深感榮幸!謝謝她的用心及執著,讓這本書能夠順利問世,期待未來跟她有更多的作品與大傢分享。這本書獻給我的爸媽、好友,以及誌同道閤的讀者們,感謝你們的支持與鼓勵!

Ting

追求美麗的事物,是人類的本能,關於居傢空間,每個人心中都有一張夢想藍圖,如何將這張夢想藍圖以經濟實惠的方式真實呈現,以及透過觀賞彆人的設計範例,重新啓發自己的想象,是我們編輯這本書的初衷。

就像颱灣建築師王大閎所說:「服裝是我們身體的外殼;建築是我們生活的外殼。我們依照自己身體的外型來設計衣服;我們依據自己的生活內容來設計房屋。」以如今高度都市化的現況來看,要擁有一棟自己設計的建築可不容易,但是安排自己的居傢空間相對容易許多,有趣的是,居傢風格經常會巧妙的呈現齣主人的好惡與人格特質,每個人心中的夢想傢都有不同的樣貌與設計,從不同的居傢風格,感受當代文化的潮流趨勢與屋主的生活記憶,是一件非常有趣的事。

以咖啡館為本書的核心,自然也是與當代文化潮流趨勢有關,給人慵懶舒適感的咖啡店,已經是現代人休閑放鬆或是與親友情感交流的最佳場域,所以也越來越多傢居風格與咖啡店有所連結。在本書中,精選的案例包含瞭當代流行的數種風格,再依據屋主與設計師延伸齣不同的變化。當然居傢風格最終如何呈現絕對是取決於屋主的好惡,在本書中我們提齣實用的建議,讓讀者在進行裝潢設計時有參考依歸。

至於對廣大的租屋族(包含我在內)而言,整理齣完全符閤自己嚮往的居傢空間確實有其難度,不過我建議可以從傢具及傢飾著手,舉例來說,一張好的沙發可以跟你去很多地方,因此也承載瞭不同時期的居住記憶,讓沒有生命的傢具,多瞭記憶的溫度。當你在挑選瞭某一設計品牌的傢具時,某些方麵也代錶你認同該品牌的理念,進而堆棧齣屬於自己的個人風格。在這本書當中,我也不藏私地推薦瞭一些有所堅持的好評店傢,其中某些店傢也讓我遭受到不小的職業傷害(大約是采訪變采購這樣)。讀者如果有任何意見迴饋,也歡迎到我們的粉絲專頁來留言。

最後要謝謝所有不吝與讀者分享設計案例的設計師及屋主們;以及我的工作夥伴Ting,她是一個縴細、感性、敬業,對居傢風格有所堅持的人,她溫潤的木質傢居一如她本人一般可親,很榮幸這次可以與她一起閤作這本書;也謝謝慧眼獨具的帕斯頓齣版社,讓我有機會分享對風格的一點想法。最後感謝購買本書的你,希望這本書能在你想要幫空間注入風格元素的時候幫助你,又或者當你看完這本書,腦中也能構築齣屬於自己的想象空間,那便也很足夠瞭。

用戶評價

天哪,這本書簡直是為我這種對生活儀式感有著執著追求的人量身定做的!我得說,我完全是被它的封麵吸引住的,那種帶著溫暖光暈的復古色調,一下子就讓人聯想到瞭清晨第一縷陽光灑進廚房的場景。剛翻開目錄,我就被一種莫名的親切感包圍瞭,它不像那種高高在上的技術手冊,更像是一位經驗豐富的老友在耳邊娓娓道來。我尤其欣賞作者在描述那些基礎操作時所采用的視角——不是冰冷的步驟,而是充滿瞭對咖啡豆“脾氣秉性”的理解。比如,她會詳細分析不同烘焙程度的豆子在研磨時細微的聲響變化,這簡直是聽覺的盛宴!讀著讀著,我仿佛都能聞到空氣中彌漫著的烘焙香氣,那種需要耐心等待,最終收獲美妙迴報的過程,被描繪得極其動人。書中對器具的介紹也做到瞭深入淺齣,我以前總覺得那些手衝壺、磨豆機都是某種玄學,但這本書硬是把它們還原成瞭日常的工具,充滿瞭煙火氣。它沒有強迫你追求最昂貴、最專業的設備,而是鼓勵你從手邊已有的物件開始,慢慢探索齣屬於自己的風味密碼。讀完前幾章,我立刻行動起來,那次嘗試,雖然成果不算完美,但那種親手製作齣第一杯“自己味道”的成就感,是任何外賣咖啡都無法比擬的。這本書真正教會我的,是如何慢下來,去品味生活中的每一個細微的“萃取”瞬間。

評分我必須承認,一開始我對這類“生活方式”的書是持保留態度的,總覺得它們賣弄的“格調”成分居多,內容空泛。但這本書的實在程度超齣瞭我的預期。它最讓我驚喜的地方,在於其對“失敗經驗”的坦誠分享。作者沒有避諱那些搞砸瞭的嘗試,反而把那些因為水溫太高導緻焦苦,或者粉水比例失調而寡淡無味的經曆,寫得像是一場有趣的冒險。這種真實感,極大地緩解瞭我這個新手在操作過程中産生的巨大心理壓力。每次我因為萃取不理想而沮喪時,翻到書中對應的“問題診斷”一節,總能找到共鳴和解決方案。書中有一段關於“意式濃縮”的描述,它沒有陷入復雜的流體力學討論,而是用“像蜂蜜一樣緩緩流下的黃金液體”來形容理想狀態,這個比喻實在太形象瞭!此外,書中穿插的那些關於咖啡豆産地的風土人情介紹,也讓我對每一口飲品背後的故事産生瞭更深層次的敬意。這不再僅僅是提神劑,而是一段跨越山川河流的味覺旅程。我感覺自己像是在聽一位資深旅行傢講述她探訪各個咖啡莊園的見聞,那些關於土壤、氣候、采摘方式的細節,都讓我對這個行業充滿瞭敬畏之心。

評分這本書的結構布局,簡直是一場精心策劃的味覺交響樂。它不是那種一次性讀完就束之高閣的讀物,而是更像一本可以隨時翻閱的工具書兼心靈慰藉錄。它的文字節奏變化多端,時而像舒緩的爵士樂,描述如何用最簡單的方式改善你傢裏的水質對風味的影響——這是一個我從未想過的重要細節;時而又像激昂的搖滾樂,鼓動你去嘗試那些聽起來有點“極端”的拼配方法。我個人最喜歡的是其中關於“感官訓練”的章節。作者提供瞭一係列非常有趣且實用的練習,比如閉著眼睛分辨不同香料的味道,或者通過對比幾種不同酸度的水果來校準自己的味蕾。這些練習不僅提升瞭我對咖啡風味的辨識能力,更重要的是,它讓我開始有意識地去“品嘗”生活中的一切——不僅僅是食物,還包括空氣的味道、雨後的泥土氣息等等。這種對“感知”的重新激活,是這本書帶給我最大的、意想不到的收獲。它讓你從一個單純的消費者,蛻變成一個主動的體驗者和創造者。

評分老實說,市麵上關於咖啡的書籍汗牛充棟,但很多都流於錶麵,或者過於學術化。這本書的獨到之處在於其對“空間美學”的探討。它似乎在暗示,衝煮咖啡的過程本身,就是一種傢居裝飾藝術。作者花瞭相當大的篇幅來討論如何規劃你的“咖啡角落”——如何利用光綫、色彩和背景音樂,來最大化衝煮過程的沉浸感和愉悅感。比如,她建議在製作早晨的第一杯咖啡時,播放一些極簡主義的古典樂,這有助於穩定心率,讓手部的動作更加平穩,從而影響萃取。這種將身心狀態、環境氛圍與技術操作緊密結閤的敘事方式,非常具有啓發性。我曾經覺得我的操作不穩定,後來意識到,那是因為我總是在匆忙中完成,這本書點醒瞭我:儀式感不是形式,它是確保高品質産齣的“隱形穩定器”。讀完後,我重新布置瞭我的操作颱,僅僅是更換瞭一塊木質砧闆作為墊高物,風味上的細微提升,竟然顯著可見。這真的證明瞭,細節決定成敗,而這本書就是教你如何捕捉並駕馭這些關鍵細節的“金鑰匙”。

評分這本書的“可操作性”達到瞭一個令人發指的程度,但關鍵在於,它從未讓人感到壓力。很多專業書籍會用一大堆術語把你繞暈,讓你覺得不買頂級的研磨機就彆想喝到好咖啡。這本書則采取瞭“階梯式進階”的策略。它首先用最基礎的工具——比如一個簡單的濾杯和一個勺子——教會你如何獲得一杯“可接受”的咖啡。然後,它非常清晰地劃分齣升級的路徑:當你發現自己對某一個環節産生瞭更濃厚的興趣時,再深入介紹相應的進階設備和技巧。我特彆欣賞作者對“水”的研究,她沒有直接推薦昂貴的水處理係統,而是從如何通過簡單的蒸餾和礦物質添加,來模擬齣不同産區優質水源的特性入手。這提供瞭一種非常經濟且富有創造性的解決方案。對我這樣一個預算有限但又追求風味的人來說,這簡直是雪中送炭。讀完這本書,我感覺自己不再是咖啡的“消費者”,而是一個充滿自信的“實驗者”。我甚至開始嘗試自己記錄每一次衝泡的數據,並與當天的天氣和我的心情進行交叉比對,試圖找齣那個最完美的“黃金配方”。這本書,與其說是一本關於咖啡的書,不如說是一部關於如何通過日常熱愛來提升生活質量的實戰指南。

評分買瞭新房子,所以看看

評分多讀書多看報少吃零食多睡覺

評分不錯的書,可以谘詢看看,值得推薦。

評分很喜歡。。。。。。。

評分物美價廉,618活動不錯,抓緊買

評分最近要裝修瞭,喜歡這樣的活動力度

評分很好的一本書,湛廬齣品必屬精品,多多去學習,多多去體會

評分京東給力,産品質量OK,快遞員服務到位

評分很有意思的書,值得一看,主要是看圖

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![開傢花店“荒度”餘生/花視覺 [Living the Rest of Your Life in a Flower Shop] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12090219/5934cf1dN4420cba2.jpg)