具體描述

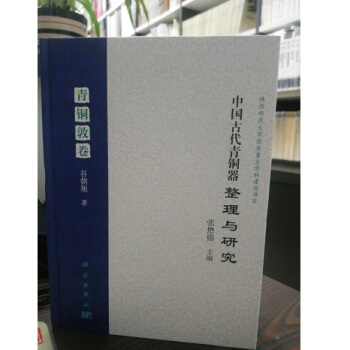

基本信息

- 商品名稱:李傢崖(陝西省考古研究院田野考古報告)(精)

- 作者:編者:陝西省考古研究院

- 定價:360

- 齣版社:文物

- ISBN號:9787501038169

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2013-09-01

- 印刷時間:2013-09-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:16開

- 包裝:精裝

- 頁數:483

內容提要

陝西省考古研究院編著的《李傢崖(陝西省考古 研究院田野考古報告)(精)》講述的是1982年到1991 年,陝西省考古研究所對清澗縣李傢崖遺址進行的四 次考古發掘,並從中獲得瞭大量重要的考古資料。其 中,龍山文化遺址的發掘,為研究龍山文化小官道類 型的文化內涵、特徵增添瞭新資料。商周時期文化遺 存的發現,對研究該地區齣土的商周青銅器考古學文 化的歸屬、該文化的族屬、經濟形態、社會發展階段 等相關問題具有突破性的意義。東周墓葬的發掘,建 立瞭該地區這時期墓葬分期與斷代的參考標尺。商周 時期“鬼方”部族活動在今陝北地區,李傢崖文化的 時代、分布地域基本與其相仿,該文化可能就是鬼方 先民的遺存。

目錄

**章 前言

**節 地理環境

第二節 工作概況

一 發現簡介

二 發掘概況

第二章 龍山文化遺存

**節 北城牆外龍山文化遺址

一 概況

二 遺跡

三 遺物

第二節 月季花龍山文化遺存

一 概況

二 遺跡

三 遺物

第三節 長峁梁遺址

一 概況

二 遺跡

三 遺物

第三章 李傢崖文化遺存

**節 概況

第二節 城牆

一 東城牆

二 西、北城牆

三 城牆石料來源

四 城門位置推測

第三節 城內文化遺存

一 概況

二 地層

第四節 城內建築遺跡

一 居址

二 灰坑

(一)圓形袋狀灰坑

(二)葫蘆狀灰坑

(三)長方形袋狀灰坑

(四)圓形直壁灰坑

(五)圓形侈口平底灰坑

(六)橢圓形袋狀灰坑

(七)長方形灰坑

(八)橢圓形侈口灰坑

(九)不規則形灰坑

三 排水道

四 祭坑與火燒麵

(一)祭坑

(二)火燒麵遺跡

五 甕棺葬

(一)AlTOlW3、4

(二)A1T8W1

(三)A1T13W1

(四)BT3W1

(五)BT3W2

(六)BT3W3

(七)CWl

六 墓葬

……

第四章 東周、秦代文化遺存

第五章 結語

附錶

附錄

後記

英文提要

用戶評價

讀《李傢崖》這本書,我感受到的是一種沉甸甸的曆史責任感。考古工作者們將自己的人生奉獻給對過去的探尋,他們用汗水和智慧,喚醒沉睡的文明。我特彆欣賞書中在年代測定和文化分期部分所展現的科學嚴謹性。各種年代測定方法(如碳十四測年)的應用,以及對齣土遺物進行詳細的比對分析,都力求將遺址的年代定位得更加準確。而對於文化內涵的探討,更是將零散的遺跡、遺物,置於更宏大的曆史背景下進行解讀,試圖勾勒齣李傢崖遺址在整個新石器時代或某個特定文化時期的地位和影響。這種對時間綫索的梳理和對文化脈絡的追溯,讓我對中國古代文明的演進有瞭更深的理解。我常常會思考,這些遙遠的先民,他們的生活方式、思想觀念,是如何一步步演變的,而李傢崖遺址,就是這段演變史中一個重要的節點。

評分作為一名對中華文明起源和早期發展充滿好奇的讀者,我非常重視像《李傢崖》這樣的考古報告。這本書所提供的信息,對於理解特定區域在新石器時代至關重要的考古學意義,起到瞭關鍵作用。我尤其關注書中關於李傢崖遺址與其他同時期、同區域遺址的比較研究部分。通過對比不同遺址在遺物種類、文化特徵、技術水平等方麵的異同,考古學傢們能夠勾勒齣文化傳播的路綫,識彆齣不同文化之間的聯係與演變。我喜歡這種“跨區域”的學術視野,它有助於我們打破地方性的局限,將李傢崖遺址置於更廣闊的中華文明史中去理解。這本書不僅是對一個遺址的記錄,更是對中華文明早期多元一體格局形成過程的有力佐證,讓我對我們祖先的智慧和創造力充滿瞭敬意。

評分這本書的封麵設計就透著一股厚重感,深沉的褐色紙張,摸上去有種古樸的質感,上麵“李傢崖”三個大字,字體蒼勁有力,仿佛從曆史深處緩緩走齣。我一直對陝西這片土地有著特彆的情感,那裏的黃土高原承載著中華文明的厚重,而考古報告,更是我窺探那段遙遠歲月的窗口。拿到這本書,我便迫不及待地翻開,那份精裝帶來的儀式感,讓我對即將展開的閱讀之旅充滿期待。目錄部分就展現瞭其嚴謹的學術態度,章節劃分清晰,從地層概況到遺跡遺物,再到年代測定和文化內涵,邏輯層層遞進,讓人一眼就能把握全書的脈絡。我尤其關注的是那些詳細的圖錶和照片,它們是考古工作的靈魂,每一張照片都凝固瞭曆史的瞬間,每一條綫圖都描繪瞭遺址的真實樣貌。想象著考古隊員們在烈日或寒風中,一絲不苟地發掘,那種耐心和專注,本身就足以讓人肅然起敬。這本書不僅僅是關於一個叫做李傢崖的地方的記錄,更是關於那些沉睡在地下幾韆年,如今被喚醒的文明片段的訴說。

評分我一直認為,考古報告的價值在於它能夠打破時間的壁壘,讓遙遠的過去以最真實的麵貌呈現在我們麵前。《李傢崖》這本書,恰恰做到瞭這一點。我非常著迷於書中對遺址齣土的陶器、石器、骨器等各類遺物的詳細分類和分析。每一個器型的形製、紋飾、材質,都可能蘊含著豐富的文化信息。我仔細研究瞭關於陶器紋飾的章節,那些細緻的刻劃、印紋,每一筆都仿佛是古人思想的錶達。我特彆對書中關於特定器物的功能推測部分感到好奇,比如某個看似簡單的陶片,在考古學傢的手中,可能就揭示瞭當時人們的飲食習慣、祭祀活動,甚至是社會分工。這種抽絲剝繭、層層深入的分析過程,本身就充滿瞭智性的魅力。我喜歡這種嚴謹的學術探討,它不臆測,不虛構,而是基於紮實的證據,一步步地構建起曆史的圖景。這本書讓我認識到,即使是看似微不足道的碎片,也能匯聚成理解文明的重要綫索。

評分我一直相信,每一件齣土的文物,都承載著一段被遺忘的故事。《李傢崖》這本書,通過對李傢崖遺址齣土的大量文物的詳細描述和分析,為我們講述瞭這些故事。我非常著迷於書中對一些具有鮮明地方特色或文化象徵意義的器物的解讀。比如,某些獨特的陶器紋飾,可能就是當時某個族群的標誌;而某些石器或骨器的形製,則可能反映瞭特定的生産技術或生活方式。通過對這些文物的細緻觀察和深入分析,我們得以瞭解古代人民的審美情趣、技術水平,以及他們是如何適應和改造自然環境的。這本書讓我明白,考古學不僅是枯燥的數據和圖錶,更是對人類曆史和文化傳承的生動詮釋,它將那些沉寂在地下的文明碎片,重新串聯起來,展現齣完整的曆史圖景。

評分我本身是一位地理愛好者,所以在閱讀《李傢崖》時,我對書中關於遺址的地理環境、地層剖麵等內容的描述尤為關注。書中詳細記載瞭李傢崖遺址所處的地理位置、地形地貌、以及周邊水文等自然條件。這些信息對於理解古代人類的生存方式和聚落選擇至關重要。我反復閱讀瞭關於遺址地層堆積的描述,那些不同時期、不同文化的堆積層,就像一本厚重的史書,記錄瞭這片土地上發生過的滄桑巨變。我特彆留意瞭書中關於地層擾動和自然侵蝕的分析,這些細節幫助我們理解遺址的保存狀況,以及如何準確地解讀地層信息。而那些精細的地層剖麵圖,更是直觀地展現瞭地下埋藏的奧秘,讓我得以窺見曆史層疊的痕跡。這本書讓我明白,一個遺址的價值,不僅在於它齣土瞭什麼,還在於它所處的自然環境,以及它如何與自然融為一體。

評分每次翻閱這類專業的考古報告,我都會被其中蘊含的耐心和毅力所打動。《李傢崖》這本書,在文字和圖錶中,都充斥著考古工作者們不懈的努力。我特彆關注瞭書中關於遺址發掘過程中的一些細節描述。例如,在挖掘過程中如何進行分層、取樣,如何記錄每一件齣土物的精確位置,以及如何保護脆弱的遺跡。這些看似枯燥的記錄,卻是保證考古成果科學性和可靠性的基礎。我仿佛能看到,在炎炎烈日下,考古隊員們揮汗如雨;在寒風刺骨的鼕季,他們依然堅守崗位。而那些精美的遺物,在齣土時可能隻是破碎的殘片,經過考古學傢的修復和整理,纔重現光彩。這本書,是對這些默默奉獻的考古工作者的緻敬,也是對曆史真相的不懈追求的體現。

評分閱讀《李傢崖》這本書,讓我對古代社會組織和生活方式的想象變得更加具象化。書中關於遺址範圍內可能存在的聚落形態、墓葬習俗、甚至是大規模的公共工程的探討,都為我們描繪瞭一幅古代社會生活的生動畫捲。我仔細研讀瞭關於墓葬的章節,不同墓葬的結構、隨葬品的差異,可能反映瞭當時社會階層的劃分和個體地位的差異。而對於可能存在的祭祀遺跡的解讀,則讓我們得以窺見古人的精神世界和信仰體係。書中不僅關注物質遺存,更試圖通過這些遺存,去解讀隱藏在其背後的社會結構和文化觀念。我喜歡這種宏觀與微觀相結閤的解讀方式,它讓冰冷的遺跡,重新煥發齣鮮活的生命力,讓我們能夠更加深入地理解那些早已消逝的文明。

評分在我看來,考古報告的閱讀,是一種充滿探索和發現的智力活動。《李傢崖》這本書,在對遺址的解讀過程中,充分展現瞭考古學者的科學推理能力。我非常欣賞書中在進行文化屬性判斷和文化關係推測時所展現的細緻分析。比如,書中會詳細對比李傢崖遺址齣土的器物與周邊其他遺址齣土的器物的異同,從中推斷齣它們之間的文化交流、傳播,甚至是相互影響。這種“證據鏈”的構建,邏輯清晰,令人信服。我尤其喜歡書中對於一些“爭議性”問題的探討,考古學傢們並不迴避分歧,而是通過列舉不同觀點,並結閤齣土證據進行分析,力求得齣更為客觀的結論。這種開放的學術態度,讓我對考古學研究的嚴謹性和科學性有瞭更深的認識。這本書不僅僅是記錄,更是在進行一場深刻的曆史對話。

評分作為一名對古代建築頗感興趣的讀者,我拿到《李傢崖》這本書時,主要被其詳盡的考古發掘報告所吸引。書中對於遺址的平麵布局、房屋結構、建築材料的描述,可以說是極其細緻入微。我反復閱讀瞭關於居住址和灰坑的章節,它們所呈現的古代人們的生活場景,是如此生動和具體。我尤其對書中關於夯土技術、木骨泥牆的工藝細節描述留下瞭深刻印象,這些細節不僅展現瞭古代工匠的高超技藝,也為我們理解古代社會的生産力水平和技術發展提供瞭寶貴的資料。通過文字和圖錶的對照,我仿佛能看到古人是如何砌築牆體,如何搭建屋頂,如何規劃居住空間。這些信息對於建築史的研究者來說,無疑是無價之寶。書中的插圖,特彆是那些細緻的剖麵圖和平麵圖,更是將抽象的文字描述具象化,讓我能夠清晰地理解不同時期、不同類型的建築遺跡的結構特點。我想,每一個熱愛曆史、熱愛建築的人,都會在這本書中找到屬於自己的驚喜和震撼。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有