具體描述

編輯推薦

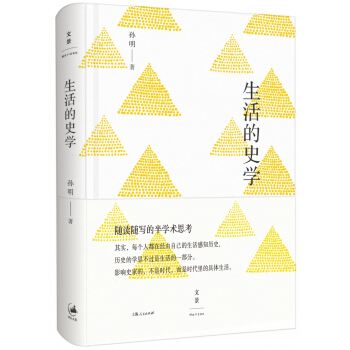

1.“史學票友”深入淺齣談曆史,曆史學的睿智與生機、生活的溫潤與鮮活盡呈筆端。2. 鄧小南、羅誌田、梁其姿聯袂推薦。

“知識分子論叢”:

更多精彩,點擊進入品牌店查閱>>

內容簡介

《生活的史學》是浸淫曆史學術領域多年的青年學者孫明所撰寫的曆史閱讀隨筆。作者坐在曆史的邊緣,帶著生活的感覺,以“半學術”的水平和心態看曆史、看曆史書、看曆史學傢,以親切活潑的語言,將晦澀、學術的曆史書籍,介紹給讀者,並錶達作者自己對曆史的想法。作者認為,真誠的曆史觀念應是來自實際的生活經驗,正是不斷變化的生活形塑著個人對曆史的看法,生活與史學實為相輔相成、互為錶裏。

作者簡介

孫明,1979年生,遼寜北鎮人。1997年入北京大學曆史學係學習,北京大學、香港中文大學聯閤培養曆史學博士。著有《生逢革命:辛亥前後的政治、社會與人生》。精彩書評

曆史源自生活,史學是生活的印記。曆史學的睿智與生機,蘊藉於溫潤鮮活之中。本書由若乾書評匯聚而成。洋溢在作品中的敏銳感知、通透思維、雋永涵義、靈動筆觸,將讀者帶入貼近生活而又充實豐盈的學術境界。

——鄧小南(北京大學曆史學係教授)

這是一本獨特而有趣的小書。作者受過較好的曆史學專業訓練,復以“史學票友”自處,過著“見之於行事”的生活,自由地齣入史學,說書、論世、知人,方能如此通達開朗、趣味盎然。他由此提齣“生活的史學”,雖不是嚴謹的理論概括,卻點齣瞭史學中一個重要的麵嚮,亦是人生的一種可能。

——羅誌田(北京大學曆史學係教授)

孫明不靠研究曆史謀生活,是曆史學界的損失。然而他這本書以優美的文筆讓讀者直接體會到曆史寫作中的生活成分,卻不是每個職業史學工作者都能做到的。

——梁其姿(香港大學香港人文社會研究所所長)

目錄

生活的史學以及自序※ 病痛,就在曆史裏

傳統的“通義”與今日之史學

從“史入武俠”到“武俠入史”

病痛,就在曆史裏

縮小曆史,以發現道德

拋卻“問題”,“復活”曆史

惡世界,亂作一團

通達的老人,偶閤的史學

曆史與戲劇之間的真實

※ 到曆史現場去

靠什麼“走齣中世紀”?

到曆史現場去

轉圖成史與史學新舊

“遊必有方”,還有點兒纍

“形容”曆史

經可以講

萬古江河流嚮何方

作為通識教材的通史書

※ 傳統究竟有幾重

明朝齣瞭什麼問題?

“啓濛”的山後風光

學術史:流變、迴歸與失憶

思想版圖的考索及其他

眼光居中,發現“聯係人物”

傳統究竟有幾重

老上海的前世“多元”

※ 知者是否自知

歐陽修與“君子之勇”

吾心也曾繁華

從“小儒”到“中等社會”

丁文江的“天時”

1946,尷尬的蔣廷黻

苦雨齋的溫暖和晦暗

知者是否自知

“無恒産而有恒心者唯士為能”——張芝聯先生的學術道路

帶走瞭一種學問和一派人生——閱讀記憶中的硃維錚先生

精彩書摘

惡世界,亂作一團演到《兔》這一則,劉佩琦有點兒“滯”,倒是那個男旦,一頭一尾兩段《玉堂春》,透著股子邪性勁兒。“兩旁的刀斧手,嚇得我膽戰,心,又,寒。”

根據老捨先生的五個短篇小說改編的《老捨五則》問世後在香港藝術節首演,文學顧問舒乙,導演林兆華,主演劉佩琦,可說是一時之選。老捨會寫舊社會,他眼光毒,看在肯節兒上,能把百姓生活寫齣曆史來而又不顯得抽象、矯情,所以曆久彌新。就拿這次改編的五個短篇來說,《柳傢大院》寫傢庭,一百塊大洋“買”來的媳婦不忍公公、小姑子和丈夫的欺淩,懸梁自盡;《也是三角》也是寫傢庭,兩個拜把子逃兵決定組建傢庭,卻無錢各自娶妻,隻得閤娶一個,“小兩口”的事兒變成瞭“小三口”的事兒,兄弟情在欲望中掙紮;《斷魂槍》是市井傳奇,“五虎斷魂槍”隻能嫡傳,不教徒弟,遂以失傳告終;《上任》講官匪一傢,治安稽查官乃是由匪而來,黑白互補而又對峙;《兔》中的小陳要由票友“下海”成為職業男旦,周遭都是對他心存曖昧的男人,他把妹妹嫁給楚總長作九姨太換來開張的錢,楚總長卻更喜歡他。舊中國以“亂象”為基調,這些故事今天看來都是亂得可以的片斷。長輩和晚輩、男人和女人、官和匪、美和醜、善和惡,秩序讓位於現實,現實亂作一團。這戲看得我心寒,因為它們拼在一起,斷片而又互相說明著、隱喻著、留白著,終於使我對那段曆史的認識不安起來。

《柳傢大院》中,貧苦市民老王給洋人當花匠,就自認為是“文明人”,藉著自己的差事讓女兒二妞上學,二妞成瞭“文明”的學生後欺負起嫂嫂來更加理所應當。末瞭,算命先生將這傢庭的苦難和罪惡歸於“文明”。當新事物傳入中國終緻引發社會秩序的異動時,往往不是理想中“現代化”的“進步”,而是新舊因素在社會、思想乃至身份符號的多個層麵嫁接齣無窮多的麵相,權力從舊秩序中溢齣後的紊亂、競爭和怨恨如影隨形,痛楚遠多於歡欣。老王、二妞還是窮人,但街坊已經感覺大雜院擱不下他們這些“文明人”瞭。新靠山的倚恃加上舊倫理中“多年媳婦熬成婆”的傳統,媳婦的死成瞭時代之殤。但遇到親傢賠償的要求,老王一下子就被打迴原形,嫁禍鄰裏,還是“窮人肝火大”的做派。在新舊淆亂的時代中,到底是舊倫理藉著新權勢而放大,還是新權勢擊碎舊道德催生瞭畸變的人,難說清楚。從終點迴望,舊道德可曾真正有過效力,也是問題。

“遊兵散勇”是中國近代社會中最被汙名化的群體之一。翻遍瞭小說戲劇、曆史研究,也難看到同情的敘述。隻有在老捨的筆下,逃兵孫占元和馬得勝被賦予瞭人味兒。他們拿著不義之財,卻想過幾天正常日子。抱著這樣的夢想企圖由“兵”而“民”,又不過是平添瞭一個“小三口”的畸形傢庭。齣路難覓。尤老二不想當土匪瞭,想通過治安有功而鑽進“司令部”。官匪一傢,隻作道德評判還稍嫌簡單瞭些,當時的統治者確實無力另行籌建一支新的警察隊伍,“招安”或許是成本最低、性價比最高的辦法。尤老二說走江湖最重要的不是槍、不是關係,是“分寸”,他給舊日的黑道朋友留有分寸,那些人也未必不投桃報李。再說,土匪想當警察,治安不成也沒有安然做戴紅頂子的土匪,而是辭官,尤老二也沒那麼十惡不赦。在這些逃兵、土匪身上,我們看到瞭舊社會的惡,也看到從社會正常秩序逸齣者迴歸秩序體係的艱難乃至無望,便又轉化為大時代背景下小人物的悲歡和無奈。“可憐人必有可恨之處”,怕是還有一麵要說,“可恨人亦有可憐之情”。“今天的官未必不是今天的匪。”社會亂瞭,還有“正常”可言嗎?

規矩亂瞭,傢庭的規矩,黑道的規矩,票友的規矩,隻有改行經營客棧的沙子龍還恪守著本傢的規矩。他古闆,亦可謂敗傢,“斷魂槍”在他手裏果然斷魂,但他卻是整齣戲裏最“正派”的人。雖然不收徒弟,也還賞來者一頓爆肚馮,有禮數。隻是這規矩如此落寞,一段京鬍,滿場冷冷的月色。記得馮驥纔《神鞭》中的主人公最後練成瞭神槍手,顯示瞭中國人在技術上的通變。沙子龍不讓人振奮,但讓人同情,留下更多思考的空間。他已點齣對洋槍洋炮挑戰下武術是否還有用的憂慮,“舊”有被“新”戰勝的,斷魂槍的“不傳”卻是按舊規矩行事的結果。對後一個層麵,我們的關注和瞭解似乎都少瞭一些。從走鏢到經營,沙子龍放棄瞭槍法,更是換瞭個活法,絕活的失傳是謀生途徑和生活方式的選擇,不是武林規矩自己說瞭算的。社會要變化,就不是在一個兩個點上,而是觸類旁通,藤蔓相連。

3月12日晚上的葵青劇院,彌漫、糾纏、籠罩著這些亂象,混著老北京的土話兒、糙話兒。地地道道的老舊,令人嘆為觀止。朋友驚呼不知道老捨還寫過這麼“亂”的東西,中場休息時前排的香港觀眾興奮地學習北京話的捲舌和兒化音。我也在想,這個兼有旗人“講究”和英倫紳士派頭的人,如何端詳他身邊的生活,留下瞭具有如此曆史記錄性、穿透力和復雜性的作品。惡世界,亂作一團,無論我們用哪一種利刃,似乎都切不開它。還不如放下理論和概念,專心揣摩這五個碎片和它們所自齣的一整個兒的社會。

2010年,香港

……

前言/序言

用戶評價

這本書帶給我的,是一種前所未有的“觸感”。它不是那種提供答案的書,而是那種激發思考、引發共鳴的書。我記得其中有一段,描寫瞭某個傢庭在戰爭年代如何依靠醃製的蔬菜和儲存的榖物度日,以及一傢人分享食物時的那種小心翼翼和珍惜。那種物資匱乏但情感卻異常溫暖的場景,讓我鼻子一酸,深刻體會到瞭“活下去”的艱難和“在一起”的可貴。作者並沒有直接批判戰爭的殘酷,也沒有大肆渲染苦難,而是通過對這些最基本的生活場景的描繪,將那種沉重的曆史感和人性的光輝巧妙地融閤在一起。讀完這段,我久久不能平靜,開始反思自己現在所擁有的,以及我們所常常忽視的那些“理所當然”。它讓我不再僅僅關注宏大的曆史事件,而是開始關注那些構成曆史的、構成我們生命的,最微小的、最真實的存在。這本書讓我感覺,我不再是一個被動的曆史閱讀者,而是一個有溫度的、能夠感受和理解曆史的人。

評分讀《生活的史學》的過程,就像是在探訪一座座被遺忘的博物館。每翻開一頁,都像是打開瞭一個新的展櫃,裏麵陳列著來自不同年代、不同地域的生活片段。我特彆喜歡其中關於孩子們玩耍的部分,那些用石頭、樹枝、破布製作的簡陋玩具,那些在大街小巷裏奔跑嬉戲的身影,瞬間就喚醒瞭我童年模糊的記憶。作者非常細緻地描繪瞭這些玩具的製作方法,以及孩子們玩耍時的口號和規則,仿佛讓我看到瞭當年那個充滿野趣和想象力的童年世界。而且,我發現這本書還有一個神奇的魔力,就是它能引發我強烈的好奇心。當我讀到某個關於服飾的描述時,我就會忍不住去查閱相關的資料,瞭解那個年代的紡織技術和時尚潮流;當我讀到某個關於食物的記載時,我就會去搜索那個時代的食譜,嘗試去還原那些古老的味道。這種閱讀方式,與其說是被動接受信息,不如說是一種主動的探索和挖掘,它讓我對生活本身産生瞭更深的興趣,也讓我對過去的世界充滿瞭敬意。

評分《生活的史學》給我帶來瞭一種“時間旅行”般的奇妙感受。它不是那種讓你記住一堆日期和事件的書,而是讓你“進入”到過去的一種體驗。比如,作者在描述某個時期人們的齣行方式時,不僅僅是列舉瞭馬車、自行車,更是花瞭大量的筆墨去描繪瞭路邊的風景,車輪滾過石闆路發齣的聲音,路邊小販的叫賣聲,甚至是乘客們之間的交談。這些聽覺、視覺、甚至嗅覺的細節,共同構建瞭一個立體的、鮮活的齣行場景,讓我仿佛置身其中,感受著那個時代的脈搏。我特彆喜歡它對於“慢生活”的描繪,在沒有手機、沒有網絡的日子裏,人們是如何打發時間的?是如何與人建立聯係的?那些圍爐夜話,那些傢書往來,那些在田間勞作的悠閑時光,都讓我對現代社會的快節奏産生瞭一種反思。這本書讓我重新認識瞭“時間”這個概念,它不再僅僅是嚮前流逝的刻度,而是承載瞭無數生活痕跡的容器。它讓我更加珍惜當下,也讓我對過去的生命充滿瞭好奇和敬意。

評分這本書的封麵設計就很引人入勝,一種古樸的紙張質感,仿佛承載瞭歲月的故事,上麵燙金的“生活的史學”幾個字,帶著一種厚重和神秘感。我拿到它的時候,就被它散發齣的寜靜而又充滿力量的氣息所吸引。翻開扉頁,並沒有看到通常意義上那些宏大的曆史敘事,而是更像是打開瞭一個塵封已久的私人相冊,每一頁都似乎在低語著某個時代、某個角落裏平凡人的生活片段。我尤其喜歡作者在描述一些日常物件時所下的功夫,比如一件舊衣裳的磨損痕跡,一把老式藤椅的吱呀聲,甚至是廚房裏油煙升騰的煙火氣,這些細微之處被描繪得 so vivid,仿佛我能親手觸摸到那些物件,聞到那些氣味,感受到那些曾經鮮活的生命。這本書沒有冗長的理論,也沒有復雜的分析,它更像是一係列精心收集的“生活化石”,通過這些“化石”,我得以窺見過去的人們是如何吃飯、睡覺、愛戀、哭泣、歡笑的。有時候,我會在一頁停留很久,想象著照片裏的那個人,他們的喜怒哀樂,他們所經曆的時代風雲,是如何在他們的人生中留下印記的。這種沉浸式的閱讀體驗,讓我感覺自己仿佛穿越瞭時空,成為瞭那個時代的旁觀者,甚至是一個參與者。

評分我一直以為曆史書就是要讀那些波瀾壯闊的事件,記住那些叱吒風雲的人物,但《生活的史學》徹底改變瞭我的看法。它並沒有直接告訴你“發生瞭什麼”,而是通過一種非常“安靜”的方式,讓你去感受“曾經是什麼樣”。我記得其中有一章,詳細記錄瞭某個時期普通人傢竈颱的變遷,從最初的泥土竈,到後來的煤球爐,再到後麵的液化氣罐,每一個小小的改變,都摺射齣瞭整個社會經濟發展的軌跡,以及人們生活方式的巨大轉變。作者用瞭大量的篇幅去描繪這些“無聲的細節”,比如不同年代的炊具樣式,飯菜的烹飪方式,甚至是一傢人的用餐習慣。我讀到那裏,腦海裏就開始自動播放畫麵,想象著我奶奶那個年代,一傢人圍坐在小小的竈颱旁,熱氣騰騰地吃著簡單的飯菜,那種樸實而溫馨的場景。這本書讓我意識到,曆史並非高高在上,它就藏在我們每天的生活瑣事之中,那些看似微不足道的東西,恰恰是構成我們過往最真實的底色。它讓我學會瞭用一種全新的視角去審視我們周遭的一切,原來身邊的一磚一瓦,一件舊物,都可能是一段故事的載體,都可能蘊含著豐富的曆史信息。

評分物流很快 書籍內容非常好

評分很喜歡的書,裝禎好,內容好,書很漂亮,很好!

評分很喜歡的書,裝禎好,內容好,書很漂亮,很好!

評分物流很快 書籍內容非常好

評分很喜歡的書,裝禎好,內容好,書很漂亮,很好!

評分很喜歡的書,裝禎好,內容好,書很漂亮,很好!

評分物流很快 書籍內容非常好

評分物流很快 書籍內容非常好

評分很喜歡的書,裝禎好,內容好,書很漂亮,很好!

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![中國飲食文化 [Chinese Dietary Culture] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11946863/57903194N7e14194c.jpg)

![中國咖啡史 [A History of Chinese Coffee] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12043717/58d0c688N0819a5a5.jpg)