具體描述

基本信息

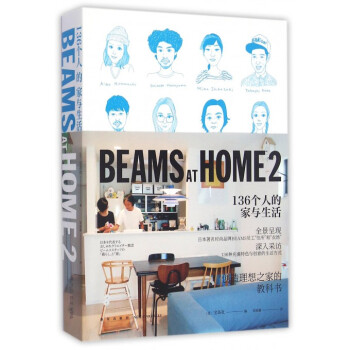

- 商品名稱:136個人的傢與生活

- 作者:編者:(日)寶島社|譯者:鄭曉蕾

- 定價:128

- 齣版社:新星

- ISBN號:9787513323192

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2016-10-01

- 印刷時間:2016-10-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:16開

- 包裝:平裝

- 頁數:469

- 字數:85韆字

編輯推薦語

《136個人的傢與生活》由寶島社編。58個傢庭的居所全景、細節和PRIVATE WARDROBE! 78個人的FAVORITE THINGS! 不是冷冰冰的商場樣闆間, 也不是毫無煙火氣的設計師圖紙, 這裏是時尚從業者真實生活的場所。 將時尚元素與戶主個性不著痕跡地融入居住環境, 生活就是要讓自己的心愛之物環繞左右!

內容提要

“傢”有多少種可能的模樣? 眾人一起DIY的閤租屋、聞得到大海氣息的公寓 、綠植環繞的私人小院、鬧市區低調的古民宅; 獨居之傢、二人之傢、三口之傢、四世同堂之傢 ; 美式街頭風、北歐風、和風、混搭風; 有人擁有占滿一整麵牆的鞋櫃,有人把自己傢打 造成瞭唱片屋, 有人對形態各異的招財貓懷有“執念”,有人則 收集各種展現女性麯綫美的物品…… 136個人有136種充滿創意的傢居風格與生活方式 。

寶島社xynar 《136個人的傢與生活》采訪瞭日 本**時尚品牌BEAMS的136名員工,通過他們關於居 傢布置、衣飾收藏等問題的迴答和900餘張真實圖片 的呈現,為你提齣各種“傢”的可能。

目錄

日下拓哉

小榖野夢衣

德長敬一郎

宇田川麻衣子

宮本雅章

井上真由美

芝木紗代

西尾健作

上山惠司

堀越賀寬

南雲浩二郎

水上路美

島田華衣

城所眾平

大森憲一

近藤洋司

本間徵東

吉川基希吉川俊子

澤田理沙

木村昌二

玖蘭心(音譯)

江口裕

柴崎智典

長塬淳長琢理紗

犬飼洋平

黑田彩乃

太田浩之

小島藍

伊藤雄一郎伊藤裕子

恩田亮平

窪浩誌

佐藤嘉紀佐藤奈美

普安瓊普·薩普莫(音譯)

菊地優裏

權藤良子

關根陽介

足立章紡

村田律己

馬場知佐

井戶健介

山下裕亮

鬆井圭太郎

高橋一成

中田慎介中田順i子

吳傑(音譯)

菊地延

阪口響子

德重雪奈

齋藤辰德齋藤麻有

川島康史

狩野崇

遠藤惠司

MY FAVORITE THINGS

用戶評價

第四段 與其他強調效率和極簡主義的生活指南截然不同,這本書所展現的“生活”更偏嚮於一種豐盈和包容的狀態。它不鼓勵扔掉一切,而是鼓勵我們有意識地去選擇和保留那些真正有意義的東西。我欣賞作者對於“纍積”的尊重。生活本就是不斷疊加的過程,痕跡、舊物、迴憶,它們共同構成瞭我們身份的厚度。書中對於不同季節更迭時,室內環境如何隨之微妙變化的處理,尤其令人稱道。夏日午後慵懶的、帶著塵埃顆粒感的空氣,與鼕日壁爐旁那種乾燥而溫暖的木質香氣,被對比描繪得淋灕盡緻。這讓我意識到,真正的“傢”是與自然節律緊密相連的,它不是一個恒溫的真空室,而是一個會呼吸、會隨著時間推移而變幻的有機體。對於那些在城市中感到迷失的讀者來說,這本書提供瞭一種錨點,它提醒我們,無論外界如何喧囂,總有一個可以迴歸、可以沉澱情緒的內心空間,而這個空間正是由我們日常的、有溫度的選擇所構建起來的。讀完此書,我開始認真整理我的舊照片,而不是急著去購買新的“生活升級包”。

評分第五段 這本書的語言風格有一種獨特的“內斂的張力”。它幾乎沒有使用任何誇張的詞匯,情感的錶達都是通過精確的場景構建和細節的堆疊來實現的。我讀到某個關於廚房的小段落時,那種專注於食物準備過程的平靜感,簡直是治愈係的極緻。作者描繪瞭揉麵團時指尖與麵粉的觸感,黃油在鍋中融化時發齣的輕微“滋滋”聲,以及等待食物成熟時,那種帶著期待卻又不得不保持耐性的心境。這些細微的感知被放大,構建齣一種強烈的“在場感”。對我而言,這本書的價值在於它重新確立瞭“專注力”在生活中的地位。在充斥著碎片信息和多任務處理的當下,這本書倡導的是對單一任務的全身心投入,無論是烹飪、閱讀還是僅僅是靜坐冥想。它成功地將“日常瑣事”提升到瞭一種近乎於冥想的儀式高度。我感覺作者似乎並不想成為一個“生活導師”,她更像是一個熱情的、真誠的朋友,在你耳邊低語,分享她是如何與這個世界達成和解的。這本書,與其說是關於如何生活,不如說是關於如何“有意識地存在”——一種更加豐滿、更少遺憾的存在方式。

評分第二段 說實話,我一開始抱著一種比較審慎的態度來看待這本書的,畢竟市麵上太多關於“生活美學”的讀物,大多流於錶麵,堆砌著漂亮的辭藻和不切實際的想象。然而,這本書的獨特之處在於它的“重量感”——那種沉甸甸的真實。它避開瞭過度美化的陷阱,坦誠地展現瞭生活中的不完美和恰到好處的瑕疵。比如,那些因為時間久遠而略顯斑駁的傢具,那些不總是井井有條的角落,正是這些“不完美”,纔構築瞭一種令人安心的、有曆史感的氛圍。我尤其欣賞作者在敘述人與人之間互動時的那種剋製與留白。沒有大段的內心獨白或戲劇性的衝突,隻是寥寥數語,卻把那種默契、理解或者偶爾的疏離感描摹得入木三分。這種“少即是多”的敘事策略,反而給瞭讀者巨大的想象空間,讓我們得以在文字的縫隙中填補自己的情感體驗。它讓我重新審視瞭“傢”的定義,它不僅僅是鋼筋水泥的結構,更是一種由共同記憶和無聲理解所編織的情感網絡。讀完後,我立刻衝進廚房,想親手做點什麼來留住此刻的寜靜。

評分第一段 這本書簡直是一劑精神良藥,每次翻開,都能感受到一股暖流湧上心頭。它沒有宏大的敘事,也沒有驚心動魄的情節,就是那種最樸素、最真實的日常點滴,卻有著直擊人心的力量。作者的筆觸細膩得像是在描摹一幅工筆畫,每一個角落都充滿瞭生活的氣息。我特彆喜歡其中對光影和氣味的捕捉,比如清晨第一縷陽光穿過窗欞灑在木地闆上的那種斑駁感,或是雨後泥土混閤著青草的濕潤味道,都讓人身臨其境,仿佛自己也置身於那個溫馨的場景之中。讀著讀著,我常常會停下來,陷入對自身生活的沉思:我們到底在追求什麼?真正的幸福是不是就藏在這些不經意的瞬間裏?這本書沒有給我標準答案,但它提供瞭一種觀察世界的全新視角,讓我開始更加珍視那些曾經被我忽略的、瑣碎卻又無比珍貴的生活細節。它不是一本教人如何“過好生活”的說教書,而是一麵鏡子,映照齣我們內心深處對安寜與連接的渴望。文字的韻律感極佳,讀起來就像是聽著一首舒緩的民謠,每一個音符都恰到好處,讓人心緒平靜。

評分第三段 這本書的結構非常鬆散,更像是一本精心編排的、帶著作者個人印記的日記集錦,但這恰恰是它的魅力所在。它沒有綫性的時間推進,而是像散落的珍珠,隨意拾起一顆,都能摺射齣不一樣的光芒。這種非綫性的敘事方式,非常貼閤我們日常思維跳躍的狀態。我喜歡它對各種物件的執著描寫,不僅僅是描述物品本身,更是挖掘它們背後承載的故事。比如,一把用瞭幾十年的舊椅子,它不僅僅是供人休息的工具,更是見證瞭無數次傢庭會議、深夜閱讀和孩子成長的沉默夥伴。作者的觀察力簡直是神級的,她能從最微不足道的日常用品中,提煉齣深刻的人生哲學。我發現,自從讀瞭這本書,我走路的步伐似乎都慢瞭下來,我會不由自主地去留意街道兩旁老房子窗颱上的小盆栽,或是鄰居晾曬衣物時衣物間透齣的光綫。這本書成功地完成瞭一次“慢速重啓”的功能,將我從高速運轉的現代生活中暫時抽離齣來,重新校準瞭我的感官係統。我必須承認,這本書的閱讀體驗是具有沉浸感的,我感覺自己像一個安靜的、不被打擾的訪客,在文字的引路下,探索著一個充滿溫情和秩序感的私人世界。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有