具体描述

内容简介

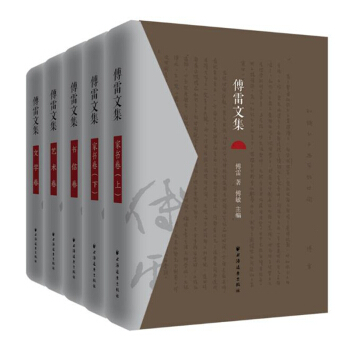

《肖复兴文集(套装共10册)》包括我的音乐笔记,我的艺术随笔,蓝调城南,八大胡同,聆听吟唱,我的父亲母亲,我的老院记事,印第安纳速写,我的人生漫记,我的读书札记共10本。肖复兴作品,曾经获得过冰心散文奖,老舍散文奖多种,并获得首届“全国中小学生最喜爱的作家”称号。目录

《音乐笔记》《我的艺术随笔》

《蓝调城南》

《八大胡同》

《聆听吟唱》

《我的父亲母亲》

《我的老院记事》

《印第安纳速写》

《我的人生漫记》

《我的读书札记》

精彩书摘

《肖复兴文集(套装共10册)》:崇效寺的牡丹,以种植的面积铺展展连成片而为人赏心悦目。当然,那里的绿牡丹更是名噪京城,因为那时候开绿色花瓣的牡丹,满北京只此一家,别无分店。花之寺的海棠,在五四时期的女作家凌叔华的笔下有过描述,她特意将自己的小说集命名为《花之寺》。天宁寺的芍药,和寺本身历史一样悠久。不过,法源寺的丁香,应该更有名一些,清诗有形容那里的壮观:杰阁丁香四照中,绿荫千丈拥琳宫。说丁香干丈之长是夸张,但簇拥在悯忠寺的一片丁香花海,为京城难见的景观,是吸引人们来此的主要原因。

有意思的是,这四座古寺都在宣南,应该说和那时候宣南居住的众多文化人相关,花以人名,人传花名,文人的笔,让这里的花代代相传,这四座古寺的花事,连同明清两代文人留下的诗章,便成为了宣南文化的一部分。

这四座古寺的花事繁盛,一直延续到民国。从文字记载来看,起码在上个世纪20年代,泰戈尔访问北京时的重要活动,一个是和梅兰芳在开明剧院赏京戏,一个便是和徐志摩到法源寺里看丁香。读张中行先生的文章,知道上个世纪40年代,还能看得到崇效寺施“大肥”(即煮得特别软烂的猪头和下水)而盛开茂盛的牡丹。

如今。这四座古寺,仅存天宁和法源两寺,近些年,法源寺的丁香,名声大过天宁寺的芍药,原因在于重修法源寺之后,悯忠台旁、钟鼓楼下、念佛台前,补种有百余株丁香,盛开起来,烂烂漫漫,重现当年的胜景。并年年趁丁香花开之机,举办丁香诗会,尽管诗的水平参差,远不如古人,却聊补古寺花事的遗憾,再现当年有花有诗的盛况。丁香盛开的时候,法源寺花香四溢,人流如鲫。可以说,是如今四大名寺花事繁盛中硕果仅存的一座寺庙。

崇效寺的牡丹,早在新中国成立初期,就都移植到了中山公园。那个时代,新中国更重视公园的建设,崇效寺的牡丹,也算是找了个好人家。我小时候,开春时节,哪儿都不去,家长得花5分钱买一张门票,带我到中山公园看牡丹。如今,哪个公园里都有牡丹,但我敢说哪一处也没有中山公园的牡丹是出自名门,且年头*为久远,中山公园的牡丹才真正是魏紫姚黄,国色天香。这几年,中山公园引进郁金香,在我看来,再花姿别样的郁金香,也盖不过风采绰约的牡丹,因为它的牡丹都曾经摇曳在历史的风中。

……

用户评价

我之所以对这套《肖复兴文集》如此着迷,很大程度上是因为它所呈现出的那种独特的“学人”气度。肖老师的文字,总是带着一种温润如玉的质感,不激进,不张扬,却有直击人心的力量。尤其是在探讨教育、文化、读书这些话题时,他的思考显得尤为深刻。他反对那些浮躁的、功利的教育模式,强调人文精神的培养,强调对孩子独立思考能力的塑造。我常常在读到他对教育的论述时,仿佛看到了自己年少时的影子,也看到了许多值得反思的教育现象。他对于书籍的推崇,不仅仅是把它当作知识的载体,更是将其看作人生的伴侣,看作灵魂的栖息地。他笔下对经典作品的解读,不是那种干巴巴的学术分析,而是充满了个人情感和生活体验的分享,让人觉得亲切,也让人对那些经典有了更深的向往。他的文字,不炫技,不卖弄,只是用最朴素的语言,传递最真挚的情感和最深刻的思考。读他的书,总能让我停下匆忙的脚步,重新审视自己与知识、与世界的关系,重新思考生命的意义。这种静水流深的力量,是其他很多书籍所不具备的。

评分《肖复兴文集》带给我的,是一种久违的“静”的体验。在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,能有这样一套书,让我沉下心来,慢慢地阅读,慢慢地思考,实属难得。肖老师的文字,有一种治愈人心的力量。他写读书,写思考,写人生,总是那么沉稳而有力量。他对于知识的渴求,对于真理的追寻,那种永不枯竭的精神,让我深受感染。我尤其喜欢他关于“慢生活”和“深度阅读”的论述,这正是我一直以来所向往却难以实现的。他的文字,没有华丽的辞藻,没有深奥的术语,却能直抵人心,引发共鸣。他对于文化传统的思考,对于民族精神的探寻,也让我看到了历史的厚重和文化的魅力。读他的书,仿佛能感受到一种精神的滋养,让我在纷繁复杂的世界中,找到内心的平静和方向。这种潜移默化的影响,远比那些说教式的文字要来得深刻和持久。

评分这套《肖复兴文集》,如同一个打开的宝箱,里面装满了关于人情世故、生活智慧的珠玑。我特别欣赏他对于“日常”的观察和描绘,那些看似平凡的生活细节,在他的笔下却被赋予了别样的色彩和意味。他写亲情,写友情,写那些生命中擦肩而过的人,总是那么细腻而真挚,充满了人性的温度。他对于生活琐事的梳理,不是无病呻吟,而是从中提炼出生活的哲学,让人在平凡中发现不平凡。我读到他写关于“家”的文字,那种温暖、那种归属感,总是能轻易触动我内心最柔软的部分。他对于时代洪流中个体命运的关照,也让我深思。在宏大的历史叙事之外,他更关注那些被时代浪潮裹挟的普通人的喜怒哀乐,那些微小的坚持和失落。他的文字,有一种洗尽铅华的质朴,不追求轰轰烈烈,却能在平淡中展现生命的本真。每一次阅读,都像是在与一位老朋友进行一次深入的交流,让我感受到人与人之间最温暖的联结,也让我对生活有了更深的理解和热爱。

评分这套《肖复兴文集》我断断续续读了好几个月,现在终于合上了最后一册,心里有种说不出的充实感。肖复兴老师的文字,就像一位慈祥的长者,娓娓道来,却又蕴含着深刻的人生哲理。我特别喜欢他写家国情怀的那部分,那种淡淡的忧伤,那种对历史的敬畏,让人在阅读中不由自主地沉浸其中。他笔下的故乡,不仅仅是一个地理概念,更是一种情感的寄托,一种文化的传承。读他的文字,仿佛能听到风吹过麦浪的声音,能闻到泥土的芬芳,能感受到岁月的静好。他对于时代变迁的观察,既有宏观的视野,又不失微观的细腻,总能从细微处捕捉到那个时代特有的气息,比如那些消失的老街,那些早已远去的歌谣,那些淳朴的人情味。他对于知识分子的担当和困境的描绘,更是令人动容,那种在时代的洪流中坚守自己精神家园的姿态,给了我很大的启发。这种文集,不适合囫囵吞枣,而是需要细细品味,每一篇都值得反复咀嚼,每一次重读,都会有新的感悟。它更像是一面镜子,照见我们内心深处的情感,也照见我们所处的时代。

评分这套《肖复兴文集》给我的最大感受,是一种“情怀”的唤醒。肖老师的文字,洋溢着一种深沉的家国情怀,一种对民族文化的眷恋,一种对历史的敬畏。他笔下的故乡,不仅仅是一个地理概念,更是一种精神的坐标,一种身份的认同。他对于传统文化的梳理和解读,不是简单的复述,而是充满了现代人的理解和思考,让古老的文化焕发出新的生命力。我读到他关于“根”的论述,那种对自身文化传统的自豪和坚守,让我深受触动。他对于时代变迁的观察,既有历史的宏大视角,又不失个人情感的投入,总能让人在时代的大潮中,找到自己立足之地。他的文字,有一种深邃的底蕴,仿佛浓缩了一个时代,也浓缩了一代人的思考。读他的书,让我重新审视了自己的文化根源,重新思考了作为炎黄子孙的责任和使命。这种情怀的唤醒,让我觉得,阅读不仅仅是为了获取知识,更是为了找回自己,找回属于我们的文化记忆。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![走出国门的中国火箭 [Chinese Rocket Because Known by The World] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11890808/56ebce05N4aaf4b10.jpg)

![大熊猫传奇 [6-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11906704/573ababeN08779b15.jpg)

![中华人物故事全书 近现代部分 科学大家(美绘版) [9-13岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11961457/57beca2cNe988f746.jpg)

![摆渡船当代世界儿童文学金奖书系第五辑(套装共4册) [7-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12006541/592e8adaN0349ae9e.jpg)

![汤素兰动物历险童话:小老虎历险记(彩图注音版 套装共4册) [6-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12016819/5a7c152fN02c955fe.jpg)

![童年的河·赵丽宏成长小说:童年河+渔童(套装共2册) [7-13岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12025779/58d374a0N8f1dce07.jpg)

![梦的门 [7-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12026809/5875fa19Nc1a6ae1b.jpg)