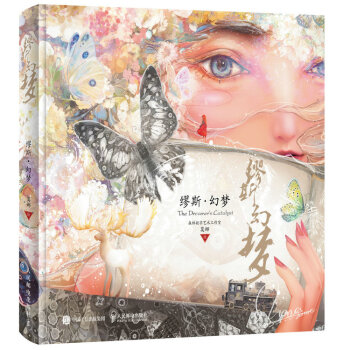

具体描述

编辑推荐

此套书三种四册,历时三年编辑完成,精选传统经典,适合大众品读。中国文联出版社倾情打造

内容简介

“国人必看丛书”由戏曲老专家谭志湘、周传家、张实等亲笔撰写,以大家写小文章的态度,使文章浅白深遂,意境深远。在介绍戏曲故事的同时,介绍了该剧的传承及成剧脉络。文章舞台感、节奏感*强,使读者如身临舞台现场。

作者简介

张实,原名张绍贤,1937年生,1958年毕业于武汉大学中文系,曾任湖北省黄石市文联主席,现为湖北师范学院汉冶萍研究中心研究员、客座教授。有《苍凉的背影——张之洞与中国钢铁工业》(商务印书馆,北京,2010年)《一生必读的十五个京剧经典故事》(新锐文创,台北市,2013年)等。

精彩书评

中国文学艺术基金会资助项目、中国文联文艺出版精品工程项目

目录

前言1 赵氏孤儿

2 宇宙锋

3 萧何月下追韩信

4 霸王别姬

5 樊江关

6 杨排风

7 野猪林

8 下书杀惜

9 打渔杀家

10 望江亭

11 金玉奴

12 白蛇传

13 法门寺

14 审头刺汤

15 四进士

16 清风亭

17 辛安驿

18 连环套

19 十三妹

20 锁麟囊

后记

精彩书摘

《中国戏曲故事(传统京剧卷)》:入关落坐。梨花慰问:“妹妹一路押粮,多受风霜之苦!”金莲答道:“为国勤劳,何言风霜二字!”言语间,颇有得色。梨花便叫过自己的中军:“问问薛侯爷带来多少人马,咱们有赏呀!”梨花这边的中军年老,金莲那边的中军年轻,老小两个中军一嘀咕,老中军回话:“三千之众。”梨花发话道:“赏他们每人每五两银子!”中军传话过去,金莲一听:“怎么着?每人每五两,真大方!咱们的面子,真个儿不小呀!”小中军领着人去谢赏回来,只见金莲翘起二郎腿,曼声叫道:“来呀!问问樊江关有多少人马,咱们也有赏呀!”两边中军又一嘀咕,小中军回话:“十万之众!”金莲一听:“这么多呀,我的妈呀!咱们这可赔大去了。哎哟!这可怎么好呀,不赏也不合适,话已经说出去啦!”眼睛一转,“咱们也照样!”小中军忙问:“每人每五两?”“什么呀!把你们的原赏退回。”中军传话过去,梨花暗笑:“我这个妹妹,算盘可是越算越精了。”吩咐老中军领人去谢赏,又发话:“我说来呀!带领薛侯爷的人马去校场饮宴,四人一席,不可轻慢。”两个中军领了人马去喝酒。姑嫂二人互相问候,金莲便问圣旨到来,为了何事?梨花把圣旨的内容说了,又告诉她还带来了爹爹的书信一封。金莲忙问:“信上写的是什么?你看没看?”梨花实话实说:“还没来得及看,妹妹你来了,只顾去迎接妹妹,你看看吧!我到后帐去看看婆婆!”金莲接过信:“怎么?我妈也来啦,您见了妈先替我请安问好!”梨花答应着去了。

金莲拆信一看,上面是讲君父遭难,便吃了一惊。又见爹爹要梨花带兵去救援,说得十分危急:“早来三天还相见,迟来三日难保全。”十分焦急伤感,不觉垂下泪来;越想越气,便对梨花甚是恼怒。

梨花与婆婆商议了发兵之事,军情紧急,心中不安,转身还得来照料小姑。一见金莲满脸冰霜、面有泪痕,便问道:“我说妹妹!你一个人看的好好儿的信,是谁招了你呀,你跟谁生气呀?”金莲横了一眼:“我跟你,我跟你,我简直的跟你,我又跟谁又!”梨花不解:“跟我?我怎么得罪妹妹啦!”金莲开口就质问:“你别装糊涂,我问你,圣旨命你发兵救驾,你为何按兵不动,你是什么原故?你是什么道理?”梨花解释:“适才正在与婆婆商量发兵救驾解围,怎见得我是按兵不动呢?”金莲又质问:“那我爹爹有书信到来,你为什么不看,为什么不看你!”梨花还是实话实说:“只顾得迎接你,还没来得及看信,真个儿的,这信上说的什么,你告诉我呀!”金莲怒火进发:“信上写的是:‘早来三天还相见,迟来三日难保全。’自古‘救兵如救火’呀,这么紧要的国家大事,你瞧你呀,好像是个没事人儿,哎哟!你呀,你怎么不把事儿当事儿呀你!”梨花只辩解得一句:“我怎么能拿事不当事呀?”金莲不管不顾,由着性儿发泄:“你心里的事儿,我早就明白啦。想当初,程老千岁也曾押着我哥哥三请于你,把你惯成这大模大样儿啦;如今你官也大啦,甭说你那架子还不跟着更大起来!我说樊梨花,想当初你在你们家的时候,不过是个无名的、r头罢了;自从到了我们家,你瞧瞧,提兵调将也得你,救驾解围也得你,皇上给你降旨,公婆求你发兵,姑奶奶我还给你押运粮草,我哥哥也在你帐前听用,这你还了得嘛你!你就在我的面前摆起谱儿来啦,是不是呀!”梨花被她揭了老底儿,越听脸色越阴沉,好容易才插上一句嘴,强笑道:“妹妹!我怎么会在你面前摆谱儿哪!”金莲可越说越来劲:“我告诉你,樊梨花!你的根底别当我不知道:你阵前嫁夫!逼父献关!你还有脸在这儿摆谱,你别不害臊了!当初在你们家,事儿由着你的性儿成,如今有你姑奶奶在这儿,什么事情都得听我的啦,就由不得你啦!”

……

前言/序言

用户评价

这本厚厚的《中国戏曲故事(传统京剧卷)》拿到手上,沉甸甸的,感觉就像捧着一个装满了宝藏的箱子。我本以为它会是那种枯燥的、纯粹的剧本汇编,毕竟是“传统京剧卷”,总让人联想到舞台上的繁文缛节和生僻的唱腔术语。然而,当我翻开第一页,立刻被它独特的叙事方式吸引住了。它不是简单地罗列剧目,而是像一位技艺高超的民间说书人,用生动的语言将那些耳熟能详甚至略显陈旧的故事,重新赋予了鲜活的生命力。比如,书中对《霸王别姬》的解读,没有过多纠缠于历史的钩沉,而是着重刻画了项羽内心的挣扎与虞姬的决绝,那种英雄末路的苍凉感,透过文字扑面而来,让人忍不住想象起梅兰芳先生当年舞台上那份凄美绝伦的意境。更让我惊喜的是,作者在讲述《打金砖》或《汾河湾》这类传统武戏时,并没有忽略对角色性格侧面的挖掘,比如程咬金的憨厚与智慧并存,李逵的鲁莽与赤诚,这些细节的补充,使得人物形象不再是扁平的符号,而是有血有肉的个体。我发现,即便是对京剧不甚了解的新手,也能轻松地跟随作者的笔触,进入那个刀光剑影、爱恨交织的舞台世界。这绝对是一本值得反复品读的佳作,它成功地架起了现代读者与百年戏曲艺术之间的一座坚实桥梁。

评分坦白说,我对传统戏曲的理解一直停留在“看热闹”的层面,知道几出名段,但对于其背后的文化根基和剧作精妙之处,始终隔着一层纱。阅读《中国戏曲故事(传统京剧卷)》的过程,就像是进行了一次深入的、沉浸式的“戏曲考古”。这本书的厉害之处,在于它不仅仅是故事的搬运工,更像是一位深谙门道的戏曲史家兼文学评论家。它将那些看似简单的“忠孝节义”主题,拆解成了极其复杂的人性样本。书中对《四进士》中杨素贞命运的铺陈,那种在封建礼教压迫下女性的隐忍与最终的爆发,被描绘得淋漓尽致,连带着当时的社会背景和司法制度的弊端都巧妙地融入了叙事。我尤其欣赏作者处理“神怪戏”部分的手法,例如《西游记》题材的改编剧目,它没有落入俗套,而是着重探讨了“心猿意马”的哲学隐喻,让这些光怪陆离的场面拥有了更深层次的解读空间。阅读过程中,我常常需要停下来,回味那些极富画面感的描述,那些台步、眼神、水袖的运用,都被作者用文字精准地“翻译”了出来,对于想深入了解京剧“做功”的爱好者来说,这本书提供了宝贵的文本参考,远超我预期的深度和广度。

评分我通常对这种类型的“汇编”书籍抱持着审慎的态度,因为它们很容易流于表面,或者为了追求数量而牺牲了质量。但《中国戏曲故事(传统京剧卷)》这本书,却展现出了一种难得的匠人精神。它似乎在努力弥补舞台艺术的“瞬时性”——戏曲一旦落幕,很多精妙的演绎就随之消散了——而这本书的价值就在于,它用文字将那些稍纵即逝的舞台瞬间“固定”了下来。我特别喜欢它在讲述一些已经不再常演的“老本戏”时的细致入微。它不仅仅是讲故事,更像是提供了一份“演出指南的文字版”。比如,描述《失街亭》时,书中对马谡的心理活动描写非常到位,将一个自负的文人如何一步步走向军事灾难的过程写得极具张力,让人对“一步错,步步错”有了更深刻的体会。这本书的行文风格非常流畅,即便是描述武打场面,如《挑滑车》,也能让人感受到那种器械的重量感和演员身体的爆发力。它为我们这些没有太多机会接触到所有传统剧目的普通爱好者,提供了一扇了解京剧宝库的绝佳窗口,功德无量。

评分这本书的装帧和排版倒是挺素雅的,符合传统文化的调性,拿在手上很有分量感。不过,真正让我感到“值回票价”的是它对一些经典桥段的叙述视角转换。我过去总觉得老戏里的英雄美人,脸谱化色彩太重了,缺乏现代观众能共情的复杂性。然而,在这本《中国戏曲故事(传统京剧卷)》里,作者似乎特别关注“边缘人物”和“灰色地带”。比如,书中对一些反派角色的刻画,不再是简单的脸谱化批判,而是探讨了他们走向极端的原因,使得故事的张力更强。举个例子,对《搜孤救孤》中程婴的描绘,重点突出了他作为“舍身取义”的个体,所承受的巨大心理煎熬和道德重负,那种“不忍”与“必须”之间的拉扯,读起来令人唏嘘。再比如,它对《穆桂英挂帅》中穆桂英的描述,不再仅仅是巾帼不让须眉的豪迈,更触及了她作为一位母亲、一位妻子在战场上的角色冲突。这种立体化的叙事,让传统故事焕发出了新的生命力,也让读者在感叹英雄伟业的同时,更能体味到历史的重量和人性的复杂,这本书显然是为那些追求“看门道”的资深戏迷准备的。

评分说实话,我拿到这本书时,第一感觉是它“野心很大”,想把传统京剧的故事一网打尽。但读完之后,我必须承认,它确实做到了相当高的水准。这本书最吸引我的地方在于,它非常注重“戏眼”的提炼,即每一个故事最核心的戏剧冲突点。它没有冗长的人物背景介绍,而是直接将读者带入情境之中,比如一开篇对《定军山》的描述,一下子就抓住了黄忠那种老而弥坚的悲壮气概,完全摒弃了不必要的铺垫。更让我赞叹的是,作者在不同故事之间似乎建立了一种隐性的联系,比如在讲述了几出关于“孝道”的剧目后,再转到“侠义”主题,你会发现人物的道德光谱是如何在传统文化中交织运作的。这种结构上的巧妙安排,让阅读体验非常连贯,而不是一堆零散的故事集合。这本书更像是为京剧爱好者打造的一本“深度导览手册”,它不仅让你知道故事是什么,更让你思考“为什么这个故事能流传至今”,提供了丰富的解读维度,非常值得收藏。

评分快递很给力,质量很不错,好看

评分经典京剧故事,不是普及京剧知识的

评分好,内容绝佳,包装精细

评分经典京剧故事,不是普及京剧知识的

评分不错,传统文化

评分中国戏曲故事(传统京剧卷)

评分很好

评分非常好非常好非常好非常好

评分不错,传统文化

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![舞台设计 [Stage Design] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12293880/5a6afc84N2b857f50.jpg)