具体描述

内容简介

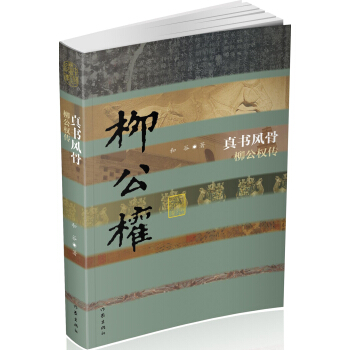

柳公权是中国历史上著名书法家和诗人,也是唐时的多朝臣子,但史上对他的记载却不多。本书正是从不多的史实中,梳理挖掘,以历时顺序,从柳公权人生重要节点开展,再现一代书法大家的社会人生历程和艺术成就,力图还原一个真实柳公权。与此同时,书中对书法历史和艺术流变有着较为突出的阐述和分析,是一部厚实的作品。

作者简介

和谷,男,1952年生,陕西铜川人。毕业于西北大学中文系。中国作家协会会员,中国报告文学学会理事,一级文学创作员,陕西省作家协会主席团顾问,陕西省散文学会副会长,曾任陕西省文联副巡视员。其创作的《市长张铁民》《无忧树》等获中国作家协会报告文学奖、新时期散文奖等。著作有《和谷文集》六卷、《音乐家赵季平》等五十多部,舞剧《白鹿原》编剧,兼事书法绘画。入选《中国散文通史当代卷》,《司马祠》等作品入选北京高考试卷和教材,一些作品被译为英文、法文。

精彩书评

国人知柳公权者多矣,因小学生字帖,几乎非柳体,即颜体。但国人多不求甚解,知柳公权生平者,寥若晨星。现柳传问世,史料翔实,论述严谨,乃上乘之作也。 —— 文史专家 王春瑜本传以历时顺序,从传主的人生重要节点开展,力图还原人物的生活经历,书写了一代书法大家较丰富的生命历程。论述清晰,语言简明、雅致。在对传主书法艺术的阐释和描绘中,作者下了功力,是一部有特色的传记作品。 ——文学专家 李炳银

目录

001第一章/华原柳

012第二章/少年书生

040第三章/状元

071第四章/校书郎

093第五章/北上夏州

106第六章/入翰林

128第七章/起居郎

144第八章/库部郎中

155第九章/弘文馆

172第十章/中书舍人

189第十一章/花甲之年

225第十二章/集贤院

263第十三章/东宫

281第十四章/河东郡公

293第十五章/太子少师

312第十六章/最后的碑文

324第十七章/隐居鹳鹊谷

331第十八章/柳骨长存

339附录一/柳公权年表

350附录二/史评辑录

361附录三/参考文献

365后记

精彩书摘

第一章华原柳

唐玄宗天宝年间,柳公权的祖父柳正礼官拜士曹参军,从京城长安前往邠州履职。过了渭河,沿着泾河的河谷北上,需要三几天的路程才能抵达目的地。

因豳、幽二字易混,唐开元时改豳州为邠州,即今陕西省彬县。柳正礼赴任前后,除遥远的西部边关时有战事外,曾经刀光剑影的邠州地域尚处于和平气氛之中。

官居正七品下的柳正礼,履行防御备战的职责,承担着修建维护桥梁、道路、舟车及驿站、舍宅的任务,继而管理辖区的户籍登记和杂徭征集,还得顾及田讼和婚姻等公务,“知籍方可按账目捉钱”,事无巨细,实在是个苦差事。

闲暇之余,也不免游览邠州名胜古迹,想寻找一点内心的安静。出城西,就是李世民为母庆寿由尉迟敬德监修的大佛寺。有时骑马东行百十里,去寻访周祖公刘的墓冢,隐隐听得见泾河的水声。

天有不测风云。天宝十四年(755),爆发了安史之乱,唐玄宗西逃,马嵬坡兵变,由第三子李亨继位为唐肃宗。战乱时期,在邠州当差的柳正礼提心吊胆,昼夜察看津梁关隘,没有睡过一个囫囵觉,枕戈待旦,度过了一个个难熬的日子。直到战事稍有转机,公务恢复常态,柳正礼才舒缓了一口气。待避乱入蜀的玄宗回到长安之后,又与肃宗在十三天内先后辞世。经历了八年的动荡,大唐帝国由盛转衰,代宗一朝竭力医治战乱的创伤,逐步恢复了安定的局面。

若干年之后,生活在唐朝中后期的柳公权,年少时伫立于华原沟壑纵横的旷野上,或是到了晚年徘徊在唐长安城大明宫的长廊里,他也许遥想到了祖父在邠州做官时的情景,想象不到那里的严冬与酷暑是什么滋味。

祖父柳正礼无疑也是在柳家原乡间长大的,追溯先祖的功德和希冀,官至邠州司户参军,在那里驻扎了多年。按照七十致仕的朝规,老来还是一介芝麻官的柳正礼解甲归田,修身养性之余扶掖后人,还担当了孙子公绰、公权的启蒙老师。

柳正礼之次子柳子温,也就是柳公权的父亲,也是在柳家原长大成人,唐肃宗年间前往长安做官。到了唐代宗大历初年,柳子温离开京都,途经华原柳家原家中,稍加歇息几日,告别家人后继续北上,出任丹州刺史。

丹州,即今延安宜川。此地贡为麝香、蜡烛、龙须席,赋为麻、布。黄河在县东七里,河岸顿狭,乡人呼为石槽,悬水奔流,即今日之黄河壶口瀑布胜景。地处北方边地的丹州,曾经是羌胡之地,自然环境相对恶劣,多种族人口混杂,没有相当的执政经验和魄力是镇守不住的。柳子温想必既如履薄冰,又权衡左右,恪尽职守,才从刺史这一官职位置上得以引身而退的。

官至正六品的柳子温,在丹州刺史任上政绩如何,史册几无记载。可以想见的是,柳子温必定珍重历史赐予的好机遇,在官职品位上比父亲高出一筹,是凭借才智和实干得以擢升的。他虽然没有煊赫的政声,亦无劣迹,只是按部就班地致仕还乡,在华原柳家原偏僻的田园中,度过了平淡无奇的晚年。但他最为上心的恐怕也是教育子孙,以期子孙在功名上青出于蓝,续写华原柳氏未竟的理想。

柳子温的长兄柳子华,乃柳正礼之长子,也就是柳公权的伯父,在官职品位上高过胞弟。唐代宗永泰初,柳子华为严武西蜀判官、迁成都令。

柳子华仕途畅达,是凭借了西蜀长官严武的提携。严武虽属凶悍武夫一个,亦雅好作诗,此时杜甫因避乱入蜀,官员诗人严武带着酒肉来看望,便荐杜甫做其幕僚为检校工部员外郎,便有了“杜工部”之称谓。作为严武密友,又同样擅于诗文的柳子华与杜甫也有过几番交集。之后,柳子华远赴今安徽西南部的长江港口,迁池州刺史,励精图治,也饱览了江南如诗如画的风景。

从池州回到唐长安的柳子华,“入为昭应令,知府东十三县捕贼,寻检校金部郎中、修葺华清宫使。元载欲用为京兆尹,未拜而卒。自知死日,预为墓志。”(《旧唐书》柳公权传附)距唐长安城六十里地的华清宫,自古以来就是游览沐浴胜地。旖旎秀美的骊山风光,自然造化的天然温泉,吸引了在关中建都的历代天子。柳子华既然胜任修葺华清宫使,不仅需要周密干练的组织实施才干,尚须有文化底蕴和对建筑艺术的审美水准。无疑,他是难得的人选。

作为修葺使的柳子华,当然熟知华清宫的来龙去脉。周幽王修建骊宫,秦始皇砌石起宇骊山汤,汉武帝重新修葺,北周武帝造皇堂石井,隋文帝重加修饰,唐太宗营建汤泉宫,到了唐玄宗几经扩建,新宫易名华清宫。至此,华清池成了唐玄宗与杨贵妃爱情罗曼史的发生地,先后十年间的每年十月,唐玄宗都要偕贵妃和亲信大臣来华清宫避寒,直至翌年暮春才返回京师长安。安史之乱,使得大唐王朝从巅峰直落而下,华清宫也由盛转衰。

帝国积重难返,华清宫事过境迁。白居易的《长恨歌》脍炙人口,华清池犹如一件精美绝伦的瓷器,只可惜已经被摔碎了。柳子华的修葺华清宫使,惨淡经营,不管如何尽职尽责,殚精竭虑,却像把破碎的精美瓷器重新粘连起来一样,再也无法恢复大唐王朝昔日的辉煌。当朝宰相元载运气正好,欲用德才兼备的柳子华为京兆尹,未拜而卒。其预料到死日将至,已经提早给自己制作好了墓志,人都称他有自知而知人之明。

……

前言/序言

后记 从事文学写作凡四十年,从体裁样式上说,诗、散文、报告纪实文学、小说、舞台剧、影视都曾涉猎过,唯独历史人物传记,撰写唐朝大书法家柳公权这样一位传主,对花甲之年的我来说是一个不小的精神负担。 也不就是最后的冲刺吗?犹疑之后,还是承应了下来。拼出全力,即使绊倒在前行的路上,也在所不辞。告老还乡后,为写好这本书,我又辗转往返于城乡之间,或钻进图书馆里查阅资料,上网搜索并甄别史实,或奔走于传主家乡的山原沟壑,在唐长安城遗址的角落里寻觅千年前的足迹和气息。围绕柳公权这个名字,广征博采,旁喻远引,徘徊流连,有点“疲马再三嘶”的意味,一晃就是两个春夏秋冬。 为之快意的是,我在穿越千年前那个令人神往的诗意的大唐王朝,沿着中国汉字书写从萌芽到长成参天大树的脉络潜行。在中晚唐先后九任皇帝的生生灭灭、英雄与奸臣的生死较量、文人的仕途与艺术造就的命运纠葛中,为之喜怒哀乐,哭了又笑了。此间,我是慰藉的,从容的,然而亦是一次艰难而风雨兼程的逆旅。 得感谢我唐代的乡党、瘦硬通神的柳老前辈,等候了一千多年的是他还是我,彼此总是有了这么一番美好的心灵交集。感谢中国历史文化名人传记丛书编委会的同仁们,感谢家乡铜川和耀州的诸多友人,给予我天时地利人和与一次敛籽的机遇,作为此生文学写作生涯的最后收获。 因文献史料繁复冗杂,诸类版本及言说表述文字不一,作者在甄别中难免有谬误之处,万望方家宽宥并教正,不胜感念。 和谷 2015年8月24日于华原南凹用户评价

一直以来,我对中国古代书法家的人生经历都有一种近乎痴迷的好奇。柳公权,这个名字在我心中,早已不仅仅是一个书法家,更像是一个时代的缩影,一种精神的传承。我总觉得,要真正理解一位书法家的作品,就必须深入了解他所生活的那个时代,以及他的人生遭遇。这本《真书风骨:柳公权传》的书名,尤其是“真书风骨”这四个字,便深深触动了我。在我看来,“真书”代表着书体的规范与严谨,而“风骨”则是一种内在的精神气质,是一种超越技法的生命力。我非常期待这本书能够为我揭示柳公权是如何在严谨的“真书”基础上,融入自己独特的“风骨”,从而开创出影响后世千年的“柳体”。我设想着,作者一定花费了大量的时间和精力去搜集史料,去考证那些可能被历史尘埃湮没的细节。我希望在这本书里,我能读到关于柳公权成长过程中那些鲜为人知的故事,了解他年少时的刻苦练习,以及他在艺术道路上所经历的种种磨难与突破。我更希望,作者能够不仅仅停留在叙述事件,而是能深入挖掘柳公权内心世界的丰富性,去理解他创作时的心境,以及他如何将自己的思想、情感、甚至是哲学理念融入到每一笔每一画之中。我期待这本书能够带我走进柳公权的心灵深处,去感受他作为一个艺术家的孤独、坚持与伟大。

评分一直以来,我对中国古代的书法艺术都情有独钟,而“柳体”更是其中的翘楚。这本书的题目《真书风骨:柳公权传》一下子就抓住了我的目光,尤其是“风骨”二字,让我对内容充满了遐想。在我心中,“风骨”二字,代表着一种不屈不挠的精神,一种正直不阿的人格,更是一种在艺术上追求极致的魄力。我迫切地想知道,柳公权是如何将这种“风骨”融入到他的“真书”之中,创造出那独树一帜、影响深远的“柳体”的。我希望在这本书中,我能够了解到柳公权在创作过程中的心路历程,他的思考,他的感悟,以及他对书法的独特见解。我期待作者能够通过翔实的史料,为我展现一个立体、饱满的柳公权形象,不仅仅是他的艺术成就,更包括他的性格特质、人生经历以及他所处的时代背景。我希望能够通过阅读这本书,更深刻地理解“柳体”之所以能够成为经典,不仅仅是技巧上的精湛,更是其背后所蕴含的一种坚韧不拔、正直挺拔的精神力量。我期待这本书能够带我走进这位伟大书家的内心世界,去感受他那如同笔下“柳体”一般,刚劲有力又不失飘逸洒脱的灵魂。

评分拿到这本《真书风骨:柳公权传》,我的第一感觉是沉甸甸的。这不单单是书本本身的重量,更是一种历史的厚重感,一种对古代书法艺术的敬畏之情油然而生。我一直对“行”与“神”在中国书法艺术中的重要性有着自己的理解,而柳公权的“柳体”,在我看来,正是这种“行”与“神”完美结合的典范。我迫不及待地想在这本书中,找到关于他如何将“行”的端庄、遒劲与“神”的灵动、飘逸融为一体的答案。我希望作者能够细致地描绘柳公权在不同人生阶段的书法风格变化,以及这些变化背后所蕴含的社会、政治、文化因素。是否曾有某位重要的历史人物,某场关键的政治变动,或是某种深刻的人生感悟,直接影响了他的笔墨走向?我希望能够通过这本书,更清晰地认识柳公权不仅是一位伟大的书法家,更是一位在那个动荡时代里,有着自己思想和抱负的士大夫。我期待书中能够呈现他与其他文人墨客的交往,他对当时社会现象的看法,以及他对艺术的独到见解。我希望这本书能够让我看到的,不仅仅是“柳体”的形,更是“柳体”背后的魂,是柳公权这位历史人物的真实风骨。

评分这本书的封面设计就深深吸引了我,那种沉静而又不失力量的视觉冲击力,仿佛穿越了千年的时光,直接与那个笔走龙蛇、瘦金体风骨的柳公权对话。我一直对中国古代书法史怀揣着浓厚的兴趣,尤其偏爱那些在历史长河中留下深刻印记的书法大家。柳公权的名字,对于我来说,不仅仅是一个符号,更是一种精神的象征,一种对艺术极致追求的代表。我常常想象,在那个没有网络、没有现代科技的时代,一位书法家是如何凭借一管毛笔,在一张宣纸上,将自己的情感、学识、以及对世界的理解倾注其中,最终成就流芳百世的墨宝。我期待在这本书中,能够窥见柳公权创作的秘密,了解他当时所处的社会环境,以及那些足以影响他艺术生涯的重要事件。我渴望知道,究竟是什么样的经历,塑造了他那独特的“柳体”风格,那种如同刀剑出鞘般刚劲挺拔,又如弱柳扶风般飘逸洒脱的魅力。这本书的“传”字,更让我充满了期待,它意味着我将跟随作者的笔触,深入了解柳公权的人生轨迹,从他的少年时代,到他成为一代宗师的辉煌,再到他晚年的心境变化,每一个细节都可能蕴含着他艺术成就的钥匙。我尤其好奇,在那个等级森严的封建社会,一位文人墨客是如何平衡仕途与艺术的?他的政治抱负是否与他的书法造诣相辅相成?这些都是我迫切想要在这本书中找到答案的问题。

评分我对这本书的期待,更多地来自于对“风骨”二字的深刻解读。在中国传统文化中,“风骨”不仅仅是一种文学或艺术的风格,更是一种人格精神的象征。而柳公权,恰恰是以他坚毅、正直、不媚世俗的品格,与他那如同刀剑般刚毅挺拔的“柳体”书法相得益彰。我希望这本书能够将这两者紧密地结合起来,让我看到的柳公权,是一个有血有肉、有思想、有情感的真实个体。我期待作者能够通过生动的笔触,描绘出柳公权在人生道路上所经历的种种考验,他如何坚持自己的艺术原则,如何在权势面前保持独立,以及他在仕途上的起伏跌宕如何影响了他的创作。我尤其希望能够深入了解他与当时社会各阶层人物的交往,以及这些交往如何丰富了他的阅历,从而体现在他的书法作品中。这本书的“传”字,让我充满了对人物传记的喜爱,它意味着我将有机会跟随作者的视角,走进柳公权的世界,去感受他作为一代宗师的孤独与辉煌,去理解他艺术成就背后的心路历程。我希望能在这本书中,读到一个充满传奇色彩,又饱含人生智慧的柳公权。

评分柳公权,伟大的楷书革新家,这套书系列都不错。

评分柳公权二十九岁时进士及第,早年曾任秘书省校书郎,并入李听幕府。于穆宗、敬宗、文宗三朝官居侍书,长在朝中。共历仕七朝,官至太子少师,封河东郡公,以太子太保致仕,故世称“柳少师”。咸通六年(865年),柳公权去世,年八十八,追赠太子太师。

评分这服务非常满意

评分正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新

评分柳公权(778年-865年),字诚悬,汉族,京兆华原(今陕西铜川市耀州区)人。唐代著名书法家、诗人,兵部尚书柳公绰之弟。

评分这服务非常满意

评分柳公权,伟大的楷书革新家,这套书系列都不错。

评分书的质量很好,活动买的,值!

评分柳公权(778年-865年),字诚悬,汉族,京兆华原(今陕西铜川市耀州区)人。唐代著名书法家、诗人,兵部尚书柳公绰之弟。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有