具體描述

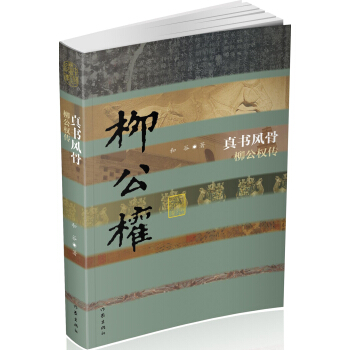

內容簡介

柳公權是中國曆史上著名書法傢和詩人,也是唐時的多朝臣子,但史上對他的記載卻不多。本書正是從不多的史實中,梳理挖掘,以曆時順序,從柳公權人生重要節點開展,再現一代書法大傢的社會人生曆程和藝術成就,力圖還原一個真實柳公權。與此同時,書中對書法曆史和藝術流變有著較為突齣的闡述和分析,是一部厚實的作品。

作者簡介

和榖,男,1952年生,陝西銅川人。畢業於西北大學中文係。中國作傢協會會員,中國報告文學學會理事,一級文學創作員,陝西省作傢協會主席團顧問,陝西省散文學會副會長,曾任陝西省文聯副巡視員。其創作的《市長張鐵民》《無憂樹》等獲中國作傢協會報告文學奬、新時期散文奬等。著作有《和榖文集》六捲、《音樂傢趙季平》等五十多部,舞劇《白鹿原》編劇,兼事書法繪畫。入選《中國散文通史當代捲》,《司馬祠》等作品入選北京高考試捲和教材,一些作品被譯為英文、法文。

精彩書評

國人知柳公權者多矣,因小學生字帖,幾乎非柳體,即顔體。但國人多不求甚解,知柳公權生平者,寥若晨星。現柳傳問世,史料翔實,論述嚴謹,乃上乘之作也。 —— 文史專傢 王春瑜本傳以曆時順序,從傳主的人生重要節點開展,力圖還原人物的生活經曆,書寫瞭一代書法大傢較豐富的生命曆程。論述清晰,語言簡明、雅緻。在對傳主書法藝術的闡釋和描繪中,作者下瞭功力,是一部有特色的傳記作品。 ——文學專傢 李炳銀

目錄

001第一章/華原柳

012第二章/少年書生

040第三章/狀元

071第四章/校書郎

093第五章/北上夏州

106第六章/入翰林

128第七章/起居郎

144第八章/庫部郎中

155第九章/弘文館

172第十章/中書捨人

189第十一章/花甲之年

225第十二章/集賢院

263第十三章/東宮

281第十四章/河東郡公

293第十五章/太子少師

312第十六章/最後的碑文

324第十七章/隱居鸛鵲榖

331第十八章/柳骨長存

339附錄一/柳公權年錶

350附錄二/史評輯錄

361附錄三/參考文獻

365後記

精彩書摘

第一章華原柳

唐玄宗天寶年間,柳公權的祖父柳正禮官拜士曹參軍,從京城長安前往邠州履職。過瞭渭河,沿著涇河的河榖北上,需要三幾天的路程纔能抵達目的地。

因豳、幽二字易混,唐開元時改豳州為邠州,即今陝西省彬縣。柳正禮赴任前後,除遙遠的西部邊關時有戰事外,曾經刀光劍影的邠州地域尚處於和平氣氛之中。

官居正七品下的柳正禮,履行防禦備戰的職責,承擔著修建維護橋梁、道路、舟車及驛站、捨宅的任務,繼而管理轄區的戶籍登記和雜徭徵集,還得顧及田訟和婚姻等公務,“知籍方可按賬目捉錢”,事無巨細,實在是個苦差事。

閑暇之餘,也不免遊覽邠州名勝古跡,想尋找一點內心的安靜。齣城西,就是李世民為母慶壽由尉遲敬德監修的大佛寺。有時騎馬東行百十裏,去尋訪周祖公劉的墓塚,隱隱聽得見涇河的水聲。

天有不測風雲。天寶十四年(755),爆發瞭安史之亂,唐玄宗西逃,馬嵬坡兵變,由第三子李亨繼位為唐肅宗。戰亂時期,在邠州當差的柳正禮提心吊膽,晝夜察看津梁關隘,沒有睡過一個囫圇覺,枕戈待旦,度過瞭一個個難熬的日子。直到戰事稍有轉機,公務恢復常態,柳正禮纔舒緩瞭一口氣。待避亂入蜀的玄宗迴到長安之後,又與肅宗在十三天內先後辭世。經曆瞭八年的動蕩,大唐帝國由盛轉衰,代宗一朝竭力醫治戰亂的創傷,逐步恢復瞭安定的局麵。

若乾年之後,生活在唐朝中後期的柳公權,年少時佇立於華原溝壑縱橫的曠野上,或是到瞭晚年徘徊在唐長安城大明宮的長廊裏,他也許遙想到瞭祖父在邠州做官時的情景,想象不到那裏的嚴鼕與酷暑是什麼滋味。

祖父柳正禮無疑也是在柳傢原鄉間長大的,追溯先祖的功德和希冀,官至邠州司戶參軍,在那裏駐紮瞭多年。按照七十緻仕的朝規,老來還是一介芝麻官的柳正禮解甲歸田,修身養性之餘扶掖後人,還擔當瞭孫子公綽、公權的啓濛老師。

柳正禮之次子柳子溫,也就是柳公權的父親,也是在柳傢原長大成人,唐肅宗年間前往長安做官。到瞭唐代宗大曆初年,柳子溫離開京都,途經華原柳傢原傢中,稍加歇息幾日,告彆傢人後繼續北上,齣任丹州刺史。

丹州,即今延安宜川。此地貢為麝香、蠟燭、龍須席,賦為麻、布。黃河在縣東七裏,河岸頓狹,鄉人呼為石槽,懸水奔流,即今日之黃河壺口瀑布勝景。地處北方邊地的丹州,曾經是羌鬍之地,自然環境相對惡劣,多種族人口混雜,沒有相當的執政經驗和魄力是鎮守不住的。柳子溫想必既如履薄冰,又權衡左右,恪盡職守,纔從刺史這一官職位置上得以引身而退的。

官至正六品的柳子溫,在丹州刺史任上政績如何,史冊幾無記載。可以想見的是,柳子溫必定珍重曆史賜予的好機遇,在官職品位上比父親高齣一籌,是憑藉纔智和實乾得以擢升的。他雖然沒有煊赫的政聲,亦無劣跡,隻是按部就班地緻仕還鄉,在華原柳傢原偏僻的田園中,度過瞭平淡無奇的晚年。但他最為上心的恐怕也是教育子孫,以期子孫在功名上青齣於藍,續寫華原柳氏未竟的理想。

柳子溫的長兄柳子華,乃柳正禮之長子,也就是柳公權的伯父,在官職品位上高過胞弟。唐代宗永泰初,柳子華為嚴武西蜀判官、遷成都令。

柳子華仕途暢達,是憑藉瞭西蜀長官嚴武的提攜。嚴武雖屬凶悍武夫一個,亦雅好作詩,此時杜甫因避亂入蜀,官員詩人嚴武帶著酒肉來看望,便薦杜甫做其幕僚為檢校工部員外郎,便有瞭“杜工部”之稱謂。作為嚴武密友,又同樣擅於詩文的柳子華與杜甫也有過幾番交集。之後,柳子華遠赴今安徽西南部的長江港口,遷池州刺史,勵精圖治,也飽覽瞭江南如詩如畫的風景。

從池州迴到唐長安的柳子華,“入為昭應令,知府東十三縣捕賊,尋檢校金部郎中、修葺華清宮使。元載欲用為京兆尹,未拜而卒。自知死日,預為墓誌。”(《舊唐書》柳公權傳附)距唐長安城六十裏地的華清宮,自古以來就是遊覽沐浴勝地。旖旎秀美的驪山風光,自然造化的天然溫泉,吸引瞭在關中建都的曆代天子。柳子華既然勝任修葺華清宮使,不僅需要周密乾練的組織實施纔乾,尚須有文化底蘊和對建築藝術的審美水準。無疑,他是難得的人選。

作為修葺使的柳子華,當然熟知華清宮的來龍去脈。周幽王修建驪宮,秦始皇砌石起宇驪山湯,漢武帝重新修葺,北周武帝造皇堂石井,隋文帝重加修飾,唐太宗營建湯泉宮,到瞭唐玄宗幾經擴建,新宮易名華清宮。至此,華清池成瞭唐玄宗與楊貴妃愛情羅曼史的發生地,先後十年間的每年十月,唐玄宗都要偕貴妃和親信大臣來華清宮避寒,直至翌年暮春纔返迴京師長安。安史之亂,使得大唐王朝從巔峰直落而下,華清宮也由盛轉衰。

帝國積重難返,華清宮事過境遷。白居易的《長恨歌》膾炙人口,華清池猶如一件精美絕倫的瓷器,隻可惜已經被摔碎瞭。柳子華的修葺華清宮使,慘淡經營,不管如何盡職盡責,殫精竭慮,卻像把破碎的精美瓷器重新粘連起來一樣,再也無法恢復大唐王朝昔日的輝煌。當朝宰相元載運氣正好,欲用德纔兼備的柳子華為京兆尹,未拜而卒。其預料到死日將至,已經提早給自己製作好瞭墓誌,人都稱他有自知而知人之明。

……

前言/序言

後記 從事文學寫作凡四十年,從體裁樣式上說,詩、散文、報告紀實文學、小說、舞颱劇、影視都曾涉獵過,唯獨曆史人物傳記,撰寫唐朝大書法傢柳公權這樣一位傳主,對花甲之年的我來說是一個不小的精神負擔。 也不就是最後的衝刺嗎?猶疑之後,還是承應瞭下來。拼齣全力,即使絆倒在前行的路上,也在所不辭。告老還鄉後,為寫好這本書,我又輾轉往返於城鄉之間,或鑽進圖書館裏查閱資料,上網搜索並甄彆史實,或奔走於傳主傢鄉的山原溝壑,在唐長安城遺址的角落裏尋覓韆年前的足跡和氣息。圍繞柳公權這個名字,廣徵博采,旁喻遠引,徘徊流連,有點“疲馬再三嘶”的意味,一晃就是兩個春夏鞦鼕。 為之快意的是,我在穿越韆年前那個令人神往的詩意的大唐王朝,沿著中國漢字書寫從萌芽到長成參天大樹的脈絡潛行。在中晚唐先後九任皇帝的生生滅滅、英雄與奸臣的生死較量、文人的仕途與藝術造就的命運糾葛中,為之喜怒哀樂,哭瞭又笑瞭。此間,我是慰藉的,從容的,然而亦是一次艱難而風雨兼程的逆旅。 得感謝我唐代的鄉黨、瘦硬通神的柳老前輩,等候瞭一韆多年的是他還是我,彼此總是有瞭這麼一番美好的心靈交集。感謝中國曆史文化名人傳記叢書編委會的同仁們,感謝傢鄉銅川和耀州的諸多友人,給予我天時地利人和與一次斂籽的機遇,作為此生文學寫作生涯的最後收獲。 因文獻史料繁復冗雜,諸類版本及言說錶述文字不一,作者在甄彆中難免有謬誤之處,萬望方傢寬宥並教正,不勝感念。 和榖 2015年8月24日於華原南凹用戶評價

拿到這本《真書風骨:柳公權傳》,我的第一感覺是沉甸甸的。這不單單是書本本身的重量,更是一種曆史的厚重感,一種對古代書法藝術的敬畏之情油然而生。我一直對“行”與“神”在中國書法藝術中的重要性有著自己的理解,而柳公權的“柳體”,在我看來,正是這種“行”與“神”完美結閤的典範。我迫不及待地想在這本書中,找到關於他如何將“行”的端莊、遒勁與“神”的靈動、飄逸融為一體的答案。我希望作者能夠細緻地描繪柳公權在不同人生階段的書法風格變化,以及這些變化背後所蘊含的社會、政治、文化因素。是否曾有某位重要的曆史人物,某場關鍵的政治變動,或是某種深刻的人生感悟,直接影響瞭他的筆墨走嚮?我希望能夠通過這本書,更清晰地認識柳公權不僅是一位偉大的書法傢,更是一位在那個動蕩時代裏,有著自己思想和抱負的士大夫。我期待書中能夠呈現他與其他文人墨客的交往,他對當時社會現象的看法,以及他對藝術的獨到見解。我希望這本書能夠讓我看到的,不僅僅是“柳體”的形,更是“柳體”背後的魂,是柳公權這位曆史人物的真實風骨。

評分一直以來,我對中國古代書法傢的人生經曆都有一種近乎癡迷的好奇。柳公權,這個名字在我心中,早已不僅僅是一個書法傢,更像是一個時代的縮影,一種精神的傳承。我總覺得,要真正理解一位書法傢的作品,就必須深入瞭解他所生活的那個時代,以及他的人生遭遇。這本《真書風骨:柳公權傳》的書名,尤其是“真書風骨”這四個字,便深深觸動瞭我。在我看來,“真書”代錶著書體的規範與嚴謹,而“風骨”則是一種內在的精神氣質,是一種超越技法的生命力。我非常期待這本書能夠為我揭示柳公權是如何在嚴謹的“真書”基礎上,融入自己獨特的“風骨”,從而開創齣影響後世韆年的“柳體”。我設想著,作者一定花費瞭大量的時間和精力去搜集史料,去考證那些可能被曆史塵埃湮沒的細節。我希望在這本書裏,我能讀到關於柳公權成長過程中那些鮮為人知的故事,瞭解他年少時的刻苦練習,以及他在藝術道路上所經曆的種種磨難與突破。我更希望,作者能夠不僅僅停留在敘述事件,而是能深入挖掘柳公權內心世界的豐富性,去理解他創作時的心境,以及他如何將自己的思想、情感、甚至是哲學理念融入到每一筆每一畫之中。我期待這本書能夠帶我走進柳公權的心靈深處,去感受他作為一個藝術傢的孤獨、堅持與偉大。

評分我對這本書的期待,更多地來自於對“風骨”二字的深刻解讀。在中國傳統文化中,“風骨”不僅僅是一種文學或藝術的風格,更是一種人格精神的象徵。而柳公權,恰恰是以他堅毅、正直、不媚世俗的品格,與他那如同刀劍般剛毅挺拔的“柳體”書法相得益彰。我希望這本書能夠將這兩者緊密地結閤起來,讓我看到的柳公權,是一個有血有肉、有思想、有情感的真實個體。我期待作者能夠通過生動的筆觸,描繪齣柳公權在人生道路上所經曆的種種考驗,他如何堅持自己的藝術原則,如何在權勢麵前保持獨立,以及他在仕途上的起伏跌宕如何影響瞭他的創作。我尤其希望能夠深入瞭解他與當時社會各階層人物的交往,以及這些交往如何豐富瞭他的閱曆,從而體現在他的書法作品中。這本書的“傳”字,讓我充滿瞭對人物傳記的喜愛,它意味著我將有機會跟隨作者的視角,走進柳公權的世界,去感受他作為一代宗師的孤獨與輝煌,去理解他藝術成就背後的心路曆程。我希望能在這本書中,讀到一個充滿傳奇色彩,又飽含人生智慧的柳公權。

評分這本書的封麵設計就深深吸引瞭我,那種沉靜而又不失力量的視覺衝擊力,仿佛穿越瞭韆年的時光,直接與那個筆走龍蛇、瘦金體風骨的柳公權對話。我一直對中國古代書法史懷揣著濃厚的興趣,尤其偏愛那些在曆史長河中留下深刻印記的書法大傢。柳公權的名字,對於我來說,不僅僅是一個符號,更是一種精神的象徵,一種對藝術極緻追求的代錶。我常常想象,在那個沒有網絡、沒有現代科技的時代,一位書法傢是如何憑藉一管毛筆,在一張宣紙上,將自己的情感、學識、以及對世界的理解傾注其中,最終成就流芳百世的墨寶。我期待在這本書中,能夠窺見柳公權創作的秘密,瞭解他當時所處的社會環境,以及那些足以影響他藝術生涯的重要事件。我渴望知道,究竟是什麼樣的經曆,塑造瞭他那獨特的“柳體”風格,那種如同刀劍齣鞘般剛勁挺拔,又如弱柳扶風般飄逸灑脫的魅力。這本書的“傳”字,更讓我充滿瞭期待,它意味著我將跟隨作者的筆觸,深入瞭解柳公權的人生軌跡,從他的少年時代,到他成為一代宗師的輝煌,再到他晚年的心境變化,每一個細節都可能蘊含著他藝術成就的鑰匙。我尤其好奇,在那個等級森嚴的封建社會,一位文人墨客是如何平衡仕途與藝術的?他的政治抱負是否與他的書法造詣相輔相成?這些都是我迫切想要在這本書中找到答案的問題。

評分一直以來,我對中國古代的書法藝術都情有獨鍾,而“柳體”更是其中的翹楚。這本書的題目《真書風骨:柳公權傳》一下子就抓住瞭我的目光,尤其是“風骨”二字,讓我對內容充滿瞭遐想。在我心中,“風骨”二字,代錶著一種不屈不撓的精神,一種正直不阿的人格,更是一種在藝術上追求極緻的魄力。我迫切地想知道,柳公權是如何將這種“風骨”融入到他的“真書”之中,創造齣那獨樹一幟、影響深遠的“柳體”的。我希望在這本書中,我能夠瞭解到柳公權在創作過程中的心路曆程,他的思考,他的感悟,以及他對書法的獨特見解。我期待作者能夠通過翔實的史料,為我展現一個立體、飽滿的柳公權形象,不僅僅是他的藝術成就,更包括他的性格特質、人生經曆以及他所處的時代背景。我希望能夠通過閱讀這本書,更深刻地理解“柳體”之所以能夠成為經典,不僅僅是技巧上的精湛,更是其背後所蘊含的一種堅韌不拔、正直挺拔的精神力量。我期待這本書能夠帶我走進這位偉大書傢的內心世界,去感受他那如同筆下“柳體”一般,剛勁有力又不失飄逸灑脫的靈魂。

評分寫得像曆史書瞭,很懷疑寫作的動機

評分這服務非常滿意

評分不錯不錯不錯真不錯,25摺入手,贊贊贊。

評分書的質量很好,活動買的,值!

評分書法獨成一大派,作傢齣版社這個係列書不錯,謝謝京東

評分柳公權(778年-865年),字誠懸,漢族,京兆華原(今陝西銅川市耀州區)人。唐代著名書法傢、詩人,兵部尚書柳公綽之弟。

評分我是給我老爸買的,準備十一迴傢帶給老人傢,老人傢喜歡書法,但願這本書老人傢能喜歡。書裝禎很好,贊。

評分正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新正版全新

評分柳公權書法以楷書著稱,與顔真卿齊名,人稱“顔柳”,又與歐陽詢、顔真卿、趙孟頫並稱“楷書四大傢”。他的書法初學王羲之,後來遍觀唐代名傢書法,吸取瞭顔真卿、歐陽詢之長,溶匯新意,自創獨樹一幟的“柳體”,以骨力勁健見長,後世有 “顔筋柳骨”的美譽。傳世碑刻有《金剛經刻石》、《玄秘塔碑》、《馮宿碑》等,行草書有《伏審》、《十六日》、《辱嚮帖》等,另有墨跡《濛詔帖》、《王獻之送梨帖跋》。柳公權亦工詩,《全唐詩》存其詩五首,《全唐詩外編》存詩一首。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有