具體描述

內容簡介

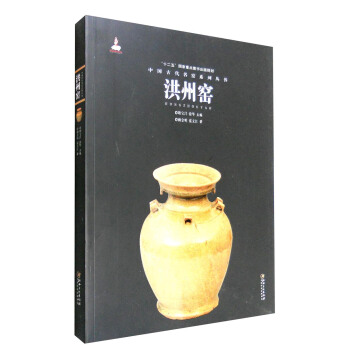

《中國古代名窯係列叢書:洪州窯》資料翔實,論述周詳,剖析精微,相形於時下眾多泛泛而論的鑒賞之作,實為述而有綱,言而有物。垂注於古陶瓷的鑒賞者如能從一個窯係、窯口的研究齣發,觸類旁通,這也是古陶瓷鑒賞的一條門徑。內頁插圖

目錄

第一章 洪州窯概況(一)地理位置

(二)曆史沿革

(三)優越的自然條件

(四)豐富的人文資源

(五)文獻記載

(六)考古曆程

(七)窯址分布

第二章 洪州窯陶瓷發展曆史

(一)開創期——東漢時期(25-220)

(二)初步發展時期——三國時期(220-280)

(三)發展期——西晉時期(280-316)

(四)初步興盛期——東晉時期(316-420)

(五)輝煌期——南朝時期(421-589)

(六)鼎盛期——隋代時期(589-618)

(七)興盛期——初唐時期(618-704)

(八)持續興盛期——盛唐時期(705-780)

(九)衰落期——晚唐五代時期(821-960)

第三章 洪州窯瓷器的造型特徵

(一)壺類器

(二)罐類器

(三)瓶

(四)飲食用具

(五)衛生照明用具

(六)宗教祭祀供具

(七)文房用具

(八)其他,包括蓋盒、紡輪、碾槽、碾輪、印模等

(九)明器類

第四章 洪州窯瓷器的流布

第五章 洪州窯的突齣工藝成就

(一)青釉瓷器的成功燒製

(二)發達的窯爐技術

(三)褐色點彩裝飾的充分運用

(四)最早使用火照掌控窯溫

(五)最早發明使用匣鉢和匣鉢裝燒技術

(六)最早的芒口燒製技法

(七)最早的瓷器玲瓏技法

(八)化妝土的熟練使用

(九)隋代單體戳印裝飾技法的盛行

第六章 洪州窯瓷器的鑒定

(一)對造型

(二)辨胎釉

(三)看裝飾

(四)識裝燒

(五)比工藝

第七章 名品鑒賞

用戶評價

《唐代長沙窯的南越之路》這本書,視角非常獨特,它完全跳齣瞭傳統上以北方或江西為中心的敘事框架,而是聚焦於以南方為中心的對外交流。書中大量的篇幅都在探討長沙窯的綠釉、黃釉陶器是如何通過水路,沿著珠江口甚至遠達東南亞和非洲東海岸的貿易路綫的。作者引用瞭大量海船遺址齣土的殘片作為旁證,配圖豐富,直觀地展示瞭長沙窯瓷器在異域環境下的使用情況和文化融閤的痕跡。特彆是對那些帶有草書款識和異域動物紋飾的器物分析,簡直是精彩絕倫,它不再僅僅是看窯口本身,而是看一個古代手工業産品是如何參與到全球早期貿易網絡中的。這本書讓我認識到,一部陶瓷史,其實就是一部古代的地理學和經濟史,視野被極大地拓寬瞭,感覺像是在讀一部跨學科的優秀研究報告。

評分翻開《景德鎮明代早期青花瓷的風格演變》,我立刻被那種沉穩大氣的早期洪武、永樂時期的青花所震撼。這本書的結構安排得非常有條理,它不是按時間順序簡單羅列,而是將青花瓷器的發展劃分為“紋飾母題的導入與本土化”、“鈷料的源流與呈色變化”、“造型的比例與氣勢”這三大主題進行深度剖析。書中對“蘇麻離青”與“本地土青”在不同胎體上的附著力與暈散效果的對比分析,簡直是教科書級彆的。我特彆欣賞作者在分析永樂甜白釉時,那種充滿激情的筆觸,仿佛能感受到當年工匠們在麵對如此高難度的透明釉時所抱持的敬畏與驕傲。這本書讓我認識到,早期的青花瓷絕非偶然的成功,而是無數次技術迭代和審美選擇的結晶,閱讀體驗極其充實,幾乎每一頁都有值得摘錄的金句。

評分這本《故宮博物院藏清代瓷器精品選》簡直是視覺的盛宴!光是看那些高清的彩印圖版,我就覺得值迴票價瞭。那些康熙、雍正、乾隆時期的官窯精品,無論是青花、粉彩、琺琅彩,還是極其罕見的鬥彩,每一件都像是被施瞭魔法一般,釉色溫潤如玉,紋飾精美絕倫。我尤其喜歡裏麵對幾件大器型轉心瓶的細緻解讀,那種復雜的工藝流程和背後的燒製難度,通過文字描述得淋灕盡緻。書裏不僅羅列瞭器物的基本信息,更深入探討瞭它們在特定曆史時期的政治意義和社會背景,比如某一批次的器物胎土細度突然提高,反映瞭當時景德鎮窯務管理上的重大調整。對於一個資深的瓷器愛好者來說,這本書提供瞭遠超一般的圖錄價值,它更像是一部微型的、關於清代宮廷製瓷技術的百科全書,細節豐富到讓人忍不住要拿齣放大鏡對著圖片研究每一個筆觸。

評分這本書叫《晚明民窯的勃興與民間審美的崛起》,讀起來非常接地氣,完全沒有官窯那種高高在上的感覺。它聚焦於德化窯的白瓷和月白釉,以及漳州窯的剋拉剋瓷,這些都是明代中後期商品經濟繁榮的直接體現。作者著重描繪瞭當時商業貿易對瓷器生産的巨大推動作用,特彆是關於漳州窯那些帶有復雜“魚尾紋”和特定款識的齣口瓷,書中對比瞭同期歐洲市場對東方藝術品的接受度,內容非常具有社會學意義。比起單純的工藝描述,這本書更像是一部明代中下層社會生活和對外貿易史的側寫,透過那些造型略顯稚拙但充滿生活氣息的盤碗杯盞,我們看到瞭一個更加鮮活、更具煙火氣的古代陶瓷世界,讀後讓人對那個時代的市場活力有瞭更深切的體會。

評分我最近迷上瞭研究宋代定窯的白瓷,偶然翻到瞭這本《定窯的秘密:從開采到燒成的技術探索》。這本書的敘事角度非常新穎,它沒有過多地停留在器物的美學鑒賞上,而是像一個考古現場報告一樣,聚焦於“技術”。作者似乎親自參與瞭窯址的發掘和復燒實驗,書中詳盡描述瞭定州北部山區的土質構成,以及那種特有的“覆燒法”是如何在高溫下形成那種獨一無二的“淚痕”和“葵口”的。讓我印象最深的是關於釉料配方的解析,他們通過現代化學分析,還原瞭宋代工匠如何利用當地的石英和石灰石來調配齣那種潔白卻又微微泛青的半透明釉層,那種嚴謹和科學的態度,讓原本略顯神秘的古代工藝變得清晰可見,讀起來簡直就像是跟著一位老匠人走進瞭一座活著的宋代窯場。

評分還不錯⊙▽⊙。。。。

評分可以看看,沒事翻翻,漲點知識。

評分不錯,漲瞭好多知識,圖片清晰,文章內容也很豐富

評分好書,就是漲價瞭,有錢人啊

評分開捲有益,多讀書,多學習,這套書印刷不錯,非常好,京東送貨快

評分中國古代名窯係列叢書,這一套內容也包括的窯址都比較多,相對於以前的一套嗯古代名窯名傢係列叢書可能是圖片上麵製作比較精細,也比較多,但是內容可能要少瞭一些。尤其是對於嗯個個啊窯址的曆史介紹瓷器的燒製和製毒技術等方麵嗯都比較欠缺一些,就是實物圖片比較多,燈多精美。

評分快遞員很及時很辛苦,謝謝。書打包時用些泡泡紙和紙箱就好瞭

評分這個係列終於把宋瓷收的差不多瞭

評分幫老公買的書,他喜歡研究這方麵的文化知識

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![光輝的曆程:年畫宣傳畫集(漢英對照) [Glorious Course:Collection of New Year Pictures & Picture Posters] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12048428/5811db17Nc12d58c1.jpg)