具体描述

内容简介

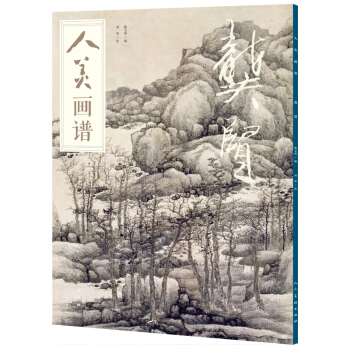

该书选取了多位著名国画家的山水画作。该选题展示了画家们在作画时对画面布局、用色、用墨上的讲究,以图例展示了中国山水画的创作要领以及画面经营上的法门。该书的出版定将对广大的读者起到学习、借鉴作用。内页插图

前言/序言

用户评价

我一直觉得,中国山水画有一种难以言喻的东方韵味,但总是停留在“看”的层面,真正想要“画”,却无从下手。《大家山水画技法百图》这本书,给我打开了一扇通往山水画艺术的大门。 这本书最打动我的是,它不仅仅是罗列技法,更是在传授一种“画山水”的思维方式。比如,在讲解如何表现“水”的时候,它不只是告诉你用哪些笔触来表现波纹,而是从水的形态、声音、甚至情感去解读,然后告诉你如何将这些感受转化为笔墨。它让我明白,画山水,不仅仅是画山和水,更是画出山水的“魂”。书中的“写意”部分,尤其让我着迷。它教你如何用寥寥几笔,就能勾勒出山峦的气势,云水的灵动,以及万物生长的生机。我一直觉得,写意画最能体现中国画的精髓,那种“传神阿堵”的境界,不是靠精雕细琢,而是靠胸中丘壑,意在笔先。这本书,正是引导我走向这条写意之路的引路人。

评分老实说,我对中国画的了解算不上深厚,平时也只是偶尔翻翻画册,看看电视上介绍的国画大师的作品,总觉得意境深远,却难以窥其门径。《大家山水画技法百图》的出现,彻底改变了我的看法。这本书,就像一位循循善诱的老师,把我从一个懵懂的看客,引向了艺术创作的殿堂。 最让我印象深刻的是,书中对于“意境”的营造,有着独到的见解。它不只是教你如何勾勒山峦叠嶂,如何渲染云烟缥缈,更重要的是,它教会你如何用笔墨去表达一种情感,一种精神。比如,在讲解“留白”的运用时,书中引用了大量的范例,并详细说明了留白如何制造出画面的呼吸感,如何引导观者的视线,如何暗示山外的天地。这种对“无”的极致追求,恰恰是中国山水画最迷人的地方。我一直觉得,中国画的魅力在于“画中有诗,诗中有画”,而这本书,正是帮助我理解和体会这份诗意的关键。它让我明白,山水画不仅仅是对自然景物的描摹,更是对心灵世界的映照。我开始尝试在自己的练习中,加入一些自己的思考和情感,即使只是简单的一棵树,一弯流水,也试图赋予它生命和故事。

评分我一直对中国传统文化充满向往,山水画更是其中的一颗璀璨明珠。然而,对于我这样一个初学者来说,如何入门却一直是个难题,《大家山水画技法百图》这本书,就像一位循循善诱的引路人,为我打开了山水画的殿堂之门。 书中的“山石的画法”部分,让我叹为观止。它不仅仅是教你如何描摹山峦的轮廓,而是深入到山石的肌理、质感、体积感等各个层面,进行了细致入微的讲解。从各种皴法的运用,到墨色的浓淡干湿变化,再到如何用笔触来表现山石的坚硬与柔软,书中都给出了详尽的示范和解释。我尤其喜欢书中关于“皴法”的讲解,它让我明白了,不同的皴法,不仅能表现出山石的不同形态,更能传达出不同的情感和意境。例如,披麻皴的连绵,斧劈皴的硬朗,雨点皴的密集,都各有其妙用。这本书让我明白,山石是山水画的骨架,而皴法则赋予了它生命和灵魂。

评分我并非专业画家,但对中国山水画一直怀有浓厚的兴趣,只是苦于没有名师指点,《大家山水画技法百图》这本书,正好弥补了我的这一遗憾。 书中的“色彩运用”章节,让我大开眼界。我一直以为山水画是以墨为主,色彩只是点缀,看了这本书才知道,色彩在山水画中扮演着如此重要的角色。书中详细讲解了如何根据季节、时间、气候来选择和搭配色彩,如何用色彩来表现山石的层次感、树木的季节变化,以及云雾的空灵感。我尤其喜欢书中关于“青绿山水”和“浅绛山水”的讲解,那些细腻的色彩变化,如同大自然的调色盘,被巧妙地运用在纸上,呈现出令人心醉的美景。这本书让我明白,色彩不仅仅是视觉上的享受,更是情感的表达,是意境的营造。我开始尝试在我的练习中,大胆地运用色彩,不再拘泥于墨色的变化,而是去感受色彩本身所带来的冲击力和感染力。

评分作为一名从小就喜欢涂涂抹抹,却从未接受过专业指导的爱好者,《大家山水画技法百图》这本书,可以说是为我量身打造的“启蒙宝典”。 书中对于“构图”的讲解,让我受益匪浅。我之前画画,总是凭感觉来,画出来的东西总感觉有些“散”,缺乏主次,缺乏重心。这本书则系统地讲解了多种构图法则,比如“黄金分割”、“S形构图”、“三角形构图”等等,并且都配有非常直观的图示。它告诉我,如何通过对景物的取舍、安排,来引导观者的视线,营造画面的平衡感和空间感。我记得其中一章讲到“虚实相生”,通过对留白的处理,以及景物本身的虚实对比,来达到画面的意境深远。这让我恍然大悟,原来画面中的“空”也是有生命的,也需要精心设计。我尝试着按照书中的构图原则来练习,发现画出来的东西,一下子就“活”了起来,有了灵气。不再是简单的堆砌,而是有了呼吸,有了生命。

评分我一直对中国画的“气韵生动”四个字深感好奇,却始终无法参透其中的奥秘。《大家山水画技法百图》这本书,让我窥见了“气韵”的一角,也给了我前进的方向。 书中对于“笔墨”的讲解,简直是深入骨髓。它不只是教你如何握笔,如何运腕,如何落笔,更是教你如何通过笔墨的变化,来传递画面的情感和生命力。从“飞白”的苍劲,到“润含春雨”的细腻,从“焦墨”的雄浑,到“淡墨”的清雅,每一种笔墨的运用,都仿佛在诉说着一种故事。书中还特别强调了“笔随心走”,以及“意在笔先”的理念,让我明白,真正的山水画,不仅仅是技巧的堆砌,更是内心情感的抒发。我一直觉得,中国画最迷人的地方,就是那种“写意”的境界,用最少的笔墨,却能表达最丰富的情感。这本书,正是为我打开了这扇写意之门,让我看到了如何通过对笔墨的深刻理解和运用,去创造出富有生命力的山水画。

评分我一直认为,学画画需要天赋,需要灵感,而《大家山水画技法百图》这本书,让我意识到,技法才是通往艺术殿堂最坚实的桥梁。 书中的“技法百图”,并非简单的图解,而是每一个技法都经过了精心提炼和归纳。例如,在讲到“点”的运用时,它并没有止步于告诉你点可以用来表现苔点、草叶、石上的纹理,而是深入分析了不同形状、大小、疏密、方向的点,所能传达出的不同视觉效果和情感色彩。有的是坚毅如石,有的是柔软如草,有的是动态如雨,有的是静态如露。更妙的是,书中还结合了大量不同风格的范画,让你直观地看到这些点是如何融入到整体画面中的,是如何与线、面、墨、色相互辉映,共同营造出画面的丰富层次和生命力的。我尤其喜欢书中关于“墨法”的讲解,从浓淡干湿的变化,到干裂秋风、润含春雨的描写,每一个词汇都精准地描绘出笔墨在纸上产生的独特美感。我甚至能想象到,当笔尖蘸满墨汁,在纸上游走的那一刻,便是生命力的释放。

评分一直以来,我都在寻找一本能够真正带领我领略中国山水画精髓的书籍,《大家山水画技法百图》的出现,可以说圆了我多年的心愿。 这本书在讲解技法时,非常注重“意境”的营造。它不只是告诉你如何画山、如何画水、如何画云,更是教你如何通过这些元素,去传达一种情感,一种氛围。例如,在讲解“云水”的画法时,书中不仅示范了如何用笔墨来表现云的虚实、水的流动,更强调了如何通过云水的组合,来烘托山峦的伟岸,以及画面的空灵感。它让我明白,山水画的魅力,不仅仅在于“形”,更在于“神”。那些看似简单的笔墨,却蕴含着深邃的哲理和丰富的情感。我开始尝试着将书中的技法运用到自己的练习中,即使只是寥寥几笔,也能感受到画面中流淌出的生命力,仿佛置身于真实的自然之中。

评分我从小就喜欢看山水画,总觉得那是一种非常高雅的艺术。但是,直到我拿到《大家山水画技法百图》这本书,我才真正明白,原来学山水画,并非高不可攀,而是可以通过系统地学习技法,一步步实现的。 书中对于“树木的画法”的讲解,让我印象特别深刻。一直以来,我都觉得画树是最基础也是最难的。如何画出树的姿态,树的纹理,以及树叶的茂密和疏朗,都让我头疼。这本书则将各种树木的画法进行了详细的分类和讲解,从松、竹、梅、兰等传统题材,到各种形态的杂树,都配有清晰的步骤图和示范。它不仅教我如何画出树的“形”,更教我如何画出树的“神”,如何通过树的形态来表现季节的变化,以及画面的生命力。我尤其喜欢书中关于“笔触”的讲解,不同的笔触,画出来的树,感觉也完全不一样。有的苍劲有力,有的轻盈灵动。这本书让我明白,即使是画一棵树,也可以有如此丰富的变化和表现力。

评分我一直对中国山水画情有独钟,但苦于没有门路,一直停留在欣赏的层面。偶然间看到了《大家山水画技法百图》,说实话,一开始只是被书名吸引,觉得“大家”二字自带光环,内容应该不会差。拿到书后,我简直欣喜若狂,这哪里是一本简单的技法书,简直是一部山水画的百科全书! 书中收录的技法之全面,让我叹为观止。从皴法的讲解,到墨法的运用,再到色彩的搭配,几乎涵盖了山水画创作的方方面面。每一个技法都配有详尽的图文解析,不仅仅是告诉你“怎么做”,更重要的是告诉你“为什么这么做”,以及背后的原理和美学考量。例如,在讲到披麻皴时,书中不仅示范了线条的粗细、疏密、曲直变化,还深入剖析了这种皴法如何表现出山石的质感、体积感和连绵起伏的形态。更让我惊喜的是,书中还穿插了许多古代山水画大师的作品赏析,将技法运用与经典范作相结合,让我在学习技法的过程中,也能领略到古人的画理和意境。这种“理论与实践”并重的教学方式,对于我这样的初学者来说,简直是福音。我迫不及待地想尝试书中的每一个技法,哪怕是简单的几笔勾勒,也能感受到笔墨在纸上流淌的乐趣。

评分东西很不错,我买给爷爷的,爷爷很喜欢

评分内容丰富,可以作参考,我非常喜欢。

评分印刷效果不错,纸张很好,很喜欢

评分感觉不错,值得购买。。。

评分¥auvC0seLRwv¥¥auvC0seLRwv¥¥auvC0seLRwv¥¥auvC0seLRwv¥

评分不太好

评分很好

评分印刷效果不错,纸张很好,很喜欢

评分很好啊!物流很快!正版!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有