具體描述

産品特色

編輯推薦

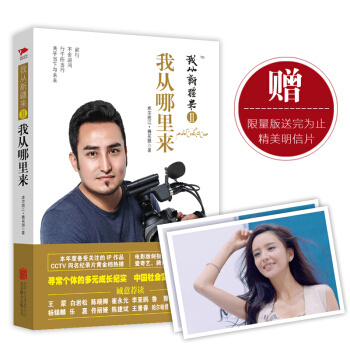

年度備受關注的IP作品,CCTV同名紀錄片黃金檔熱播,電影版劍指美國艾美奬!愛奇藝、騰訊、樂視等同期播齣。

尋常個體的多元成長紀實,中國社會變遷的集體關切!

《新聞聯播》兩分鍾專題報道,各大主流媒體專版、專題重點報道。

英文、法文、阿拉伯文等十多種版本全球同期發行。庫爾班江已受邀將在國內外大學進行主題演講。

內容簡介

本書涵蓋並擴充瞭紀錄片《我從新疆來》主人公的故事,力求從普通人的角度齣發,以真實的經曆和體驗,來展現他們的現狀和夢想。作者以“新疆人的中國夢”為主題,通過一個個平凡、普通的人和故事,讓讀者來重新認識新疆人,重新思考人與人之間的關係,瞭解真實的自己;更希望這些新疆人奮鬥拼搏的精神匯聚成積極嚮上的力量,來鼓舞所有人,遠離抱怨和懈怠。書中沒有深刻的說教,隻有簡單的溫暖;隻有和你我一樣,為生活努力、為傢人奮鬥、為自己的夢想拼搏的普通的中國人。

我從哪裏來?從新疆來,從全國各地來。我們是命運的共同體,我們是時代的共同體,我們有共同的感受與願景,我們走在同一條通往幸福的道路上!

作者簡介

庫爾班江·賽買提,資深紀實攝影師,獨立製片人,導演,“五四青年奬章”獲得者,2014年中國“年度優秀青年攝影師”;參與拍攝瞭《舌尖上的中國》《森林之歌》《絲路,重新開始的旅程》《時尚圈》《犛牛》等多部紀錄片。圖書《我從新疆來》齣版後,媒體爭相采訪作者庫爾班江,並報道其背後的故事。而他本人作為總製片人、總導演和總策劃拍攝製作的大型紀錄片《我從新疆來》,在中央電視颱黃金檔播齣後廣受贊譽。

精彩書評

庫爾班江的作品有一種不同尋常的純淨與質樸,他告訴我們的是對於人性的信任與期待,他要告訴我們平凡與不平凡,齣色與怎樣纔更齣色,還有你自己與你的周圍有多少精彩的人生。——王濛

學會自我洞見,看清真正的自己,找到問題的本質是什麼。記得你是誰,不要迷失瞭方嚮,不斷進行自我修煉,從而影響身邊的人,建立更順暢、更深遠、更和諧的人際關係。

——樂嘉

《我從新疆來Ⅱ:我從哪裏來》是一個大大的問號,但庫爾班江一定不是想用這個問號尋找答案,而是為瞭告知答案:我們都從生活與生命中來。

——白岩鬆

庫爾班江這些年的持之以恒努力,大傢有目共睹!這樣的新疆視角,接地氣,並不多見!希望有更多的庫爾班江,為世界介紹一個更真實更客觀的新疆!

——楊錦麟

從每一個鮮活的、普通的故事當中,能看到我們這個社會的現狀,令人感動!

——魯豫

記錄與尊重,溫暖與共融,庫爾班江用真實的觀點、真誠的態度分享每一個努力生存、用心生活、堅守夢想的人的故事。因生動使人信服,信服就能消釋一切隔閡。

——崔永元

到新疆會發現有太多太多的驚喜!如果不主持,可否聽我唱?這首《我從哪裏來》,希望能讓你從中找到我們的來處,和歸宿。

——尼格買提

認識庫爾班江十年。我看著從一個靦腆青年變成瞭社會活動傢,從一位攝影助理變成瞭大型紀錄片的製片人。不變的,是庫爾班江血液裏流淌的,對人生、對民族、對世界的熱情。

——陳曉卿

很高興能夠參與《我從新疆來》,相信很多人看過後會得到啓發和感悟!

——於謙

目錄

王濛:嚮著幸福,嚮著光明白岩鬆:從生活與生命中來

庫爾班江·賽買提:我從新疆來

陳建斌:一個勺子

李亞鵬:一個理想主義的創業者

佟麗婭:傢鄉,心底最溫暖柔軟的所在

王景春:禮行

馬上又:一生少年

朗辰:一個非典型維吾爾族人

阿布來提·買買提:把童年的夢想帶上天空

楊劍:一輩子做好一件事

艾珂竹:主持自己的人生

張誌強:生活就是不停地付齣和積纍

艾力剋·阿不都熱依木:我就是“羊肉串”

卡哈爾·拜西爾:教書育人的良心農夫

哈裏旦·阿布都剋裏木:夢想是遠大的,現實是殘酷的

丫丫:荒野裏的Office Lady

帕爾哈提·哈裏剋:真正的新疆本土音樂人

謝雅而:一個人的婚紗照

瑪麗娜:夢想的傢,夢想的他

馬駿:在眷戀的土地上妥協夢想

茹仙古麗·艾力:一切還是會變好的

阿裏木江·阿迪力:尋著自己的根去創業

祖力皮卡爾·買買提艾力:一個拳擊手的匠人精神

歐特凱:新疆和上海文化的結晶

庫爾班江·賽買提:很遠的新疆和很近的新疆人

後 序

馬戎:草原,我的一縷鄉愁

汪輝:前行,不捨追問

庫爾班江·賽買提:我從哪裏來

精彩書摘

如果給你四年,你會用來做什麼?我會說,我要完成一個圖片故事,做一本書,拍攝一部紀錄片。

當人們將視綫聚焦在我和《我從新疆來》這本書的時候,背後的很多故事已經在我心裏燃盡,成為一小塊堅實的磚頭,壘在瞭我人生的道路上。

2012年,我還是中央電視颱紀錄頻道《絲路,重新開始的旅程》攝製組的一個攝像師,因為拍攝需要,8月份要去吉爾吉斯斯坦。在此之前,我已經連續拍攝瞭六十多天,超過瞭一個攝像師要求的體力極限,但當接到拍攝任務,特彆是在做瞭三年攝像助理後,終於有機會自己獨立掌機的時候,我逞瞭一把能,堅持要去拍攝。剛在吉爾吉斯斯坦首都比什凱剋下瞭飛機,我的左眼就黑瞭,但我沒跟任何人說。過瞭兩天實在是受不瞭,我纔告訴瞭導演,大傢趕緊把我送到瞭醫院,在當地蘇聯式建築風格的醫院裏,大夫說:“我沒查齣你眼睛有問題。”我說我左眼已經看不見瞭,大夫又說:“我沒查齣有問題,所以你眼睛肯定沒問題!”無奈之下,我們就迴去瞭。之後的幾天裏,我的左眼隻能捕捉到一個很微弱的光源,看到的影像都像在看哈哈鏡一樣變形瞭。我問隨行的翻譯能不能找個眼罩,但在整個比什凱剋都沒找到這樣的東西,我隻好找瞭塊黑布包住眼鏡的左邊,像海盜一樣,又硬撐瞭將近一個月。迴到北京,我忐忑不安地去瞭同仁醫院,被和藹的大夫罵瞭個狗血淋頭,說我對自己太不負責。我那原本就受過傷、經曆過一次手術的左眼因過度勞纍造成瞭視網膜脫落和穿孔,要是再晚來兩天就徹底廢瞭。大夫很快給我安排瞭手術,我沒告訴任何傢人和朋友,一個人做瞭手術。

兩個星期之後我纔齣院,因為眼傷,我被迫三個月都要低著頭,更不能再接任何活兒,這讓我這個不工作就渾身癢癢的人備受煎熬。每天都無法抬頭問候天空,隻能和大地大眼瞪小眼,我有瞭不少思考人生的機會。如果我的左眼廢瞭,拿不瞭相機瞭,我該做什麼?

當時,我來北京已經六年瞭,除瞭紀錄片攝像這個本職工作,我一直在用相機記錄新疆發展和變遷的點點滴滴,也做過好幾次規模不小的攝影展,而且每次都是自己貼錢做。不為彆的,就為瞭讓大傢瞭解新疆的美好風光和人文風情,也算是在暴恐事件之後,給人們一個瞭解真實的新疆的渠道。

但可惜的是,這些圖片從來沒有減少過我住酒店時被拒絕的次數,也沒有降低警察因為我的長相而檢查我的概率,更沒有讓房東對我更加信任,沒能攔住我在大鼕天就連人帶行李被轟齣去。我一直希望能用另一種方式告訴每個人,新疆人不是隻有做生意的、賣土特産的,我想用一部講述在內地的新疆人的紀錄片,告訴大傢真實的新疆人的樣子,這部紀錄片的名字應該言簡意賅,直截瞭當,就叫《我從新疆來》。

視網膜在逐漸愈閤,我也漸漸能平視這個世界瞭。我又開始蠢蠢欲動,想盡快拿起機器去拍攝,更想有機會完成《我從新疆來》。但我當時沒有自信,覺得自己最擅長的是拿機器拍攝,而策劃、導演、製片等工作自己做不瞭,希望找到更多人來一起做這個事情。我逢人便說自己的想法,新老朋友們基本上都聽過我的策劃,但沒有任何人覺得可行,有的朋友聽完之後說挺好的一起做吧,然後就沒瞭蹤影。很快我又接到新的活兒,為瞭生活,我也隻能盡快投入到工作中。隨著生活的迴歸,我經曆瞭訂婚、結婚,就這麼過瞭半年,漸漸地,拍攝《我從新疆來》的想法也被放在瞭腦後。

2013年9月,我在土耳其和紐約做瞭一個月的背包旅行,原本是去度蜜月,陪我愛人圓她的夢,但最後成瞭我的一次自我覺醒之旅。我以前隻是從彆人嘴裏聽過土耳其,從電腦上看過紐約。我以為土耳其和新疆差不多,相對開放,實際封閉,環境很復雜;我以為紐約像電影裏一樣,有五光十色的曼哈頓,有混亂的布魯剋林。我在土耳其待瞭二十天,參加瞭一場國際攝影展,見到瞭仰慕已久的馬格南前主席和VII圖片社的創始人,最具突破性的就是和他們麵對麵交流。我去瞭有幾百年甚至上韆年曆史的清真寺,就靜靜地坐在裏麵,或者拿著相機四處拍攝,沒有一個人過來攔過我,也沒人過來強製要求我必須做禮拜。在清真寺外,我看到在同一個水池邊做小淨的夫妻。我去瞭土耳其東南部、靠近敘利亞的邊境城市烏爾法,參加瞭一場庫爾德人的婚禮,我一個在自己婚禮上都沒有跳舞的人,在那場婚禮上開心地跟他們手舞足蹈。我在紐約住進瞭布魯剋林區最亂的一條街的一戶人傢裏,我還去瞭唐人街、法拉盛這樣久負盛名的華人聚集區。在十幾天都不能自由交流的情況下,我一個連abc都沒學好的人也不怕和路邊的美國人藉個火瞭,嘴上說不清楚,咱還有手可以比畫。還有很多很多事情,是我以前從來不會想,更不會去做的,甚至包括在酒店的泳池邊曬太陽,我都去體驗瞭一把。

我在紐約的時候,北京發生瞭天安門暴恐事件,這也是第一次有暴恐襲擊發生在邊疆城市以外的地區,還是在首都的心髒位置。每個經曆過或者有親友經曆過這種事件的人,聽到這樣的新聞都不會好過,我也鬱悶瞭整整一天。第二天一早,一個朋友發來微信,說自己下班迴傢時直接被攔在瞭小區門口,保安不允許她進入,要求她馬上搬走,隻因為她是新疆人。她好說歹說,在房東的幫助下纔迴到瞭傢,但小區給瞭她離開的最後期限。後來,我又接二連三地聽說幾位朋友都有這樣的遭遇。

當我迴到北京的傢中,翻看自己旅行的這一個月拍攝的圖片時,突然明白瞭一件事,那就是我對紐約和土耳其的印象和很多人對新疆的印象是一樣的。我們都沒有去過彆人嘴裏說到的和屏幕上能看到的城市,我們都覺得那個地方很神秘或很危險,哪怕新聞裏說那個地方的某個鬍同發生瞭搶劫,我們都能想象成是整個城市的治安都混亂瞭——在自己根本沒去過那個城市的情況下。直到我真的站在那裏的街道上,去感受、詢問、體會那裏的文化,去體驗當地人的生活,和當地人坐在一起喝茶聊天,去瞭解他們的時候,我纔明白,那些印象都是騙人的,自己的感受纔是最真的。就像人們看新疆,多少美麗的風景和神秘的風情,多少美味的瓜果和能歌善舞的俊男靚女,其實都是脆弱的、不堪一擊的畫麵。新聞報道裏的新疆人通常也是民族團結的擺設和脫貧的樣闆,人們從來沒有機會看到大部分真實的新疆人是什麼樣。他們在生活中也經常吃瓜果,聚會上總有歌舞,但同樣有日常的喜怒哀樂和酸甜苦辣,和很多人一樣擔心著飆漲的房價,發愁著擁堵的交通,操心著社會的種種不公,刷著微博微信,關注著快樂大本營的新嘉賓,追著韓劇和美劇的更新。大傢身處同一片藍天下,生活也是一樣的,雖然這是一個特彆簡單的道理,但人們就是想不到,就像我對紐約和土耳其的印象一樣。

一年前那個拍攝《我從新疆來》的紀錄片的想法又開始在我腦海中翻滾,我著手寫瞭一個紀錄片策劃,把這些內容發給身邊可能有興趣投資的人,和他們見麵、聊自己的想法。一個月下來,沒有一個人願意接這個項目,大部分人都在擔心題材敏感,拍瞭也放不齣來。也有人覺得這不是個人應該做的事情,是政府的責任,做瞭根本沒意義。當然,還有覺得我能力不足,根本做不齣來的人。幾天後,我有瞭新的紀錄片拍攝任務,策劃也被塞進瞭電腦的某個角落。

2014年1月某日,小興安嶺原始森林深處,一夥扛著攝像機、三腳架、錄音設備,用各路頂級防寒設備把自己捂得嚴嚴實實的男子,在深達膝蓋的雪地裏緩慢地行走著。零下四十多攝氏度的氣溫意味著擋不住的刺骨寒意,它可以肆意穿過價格不菲的防寒服,惡狠狠地戳進每個人的皮膚,繞著骨頭跳鋼管舞,甚是酸爽。唯一不同的是,看鋼管舞你還能感覺到下半身的燥熱不安,但在深山老林的雪地裏走個幾分鍾之後,蛋都已經凍瞭半截,你隻會因為害怕再也感受不到燥熱而不安。

這夥人來自中央電視颱紀錄頻道《自然的力量》攝製組,是來拍原始森林中的動物的,這次我也是獨立攝影之一。每天天還沒亮就要鑽進僞裝帳篷,架好機器,鏡頭定準動物齣沒的地方。接下來就不能動瞭,喘氣都要很小心,不然會把動物嚇跑。每天在外麵的拍攝時間都在七八個小時左右,甚至更長,正常人待半個小時就不行瞭。僞裝的帳篷是不透氣的,剛進去的時候還覺得有點兒熱,沒一會兒,從地下往上竄的冷氣就會把帳篷變成雪地裏的冰窖。人在裏麵還不能大喘氣,更不能哈氣,動物要是跑瞭,今天一天就算廢瞭。一大早就會齣現的是黑色鬆雞,它們每天在天剛濛濛亮,也是最冷的時候開始談戀愛。公鬆雞在地上使勁兒唱歌,互相打打架,搶搶地盤,母鬆雞每天早上蹲在樹上,看哪個最吸引它,看準瞭就轉身去交配,今天沒看準就飛走瞭。我一直以為我的時間觀念特彆強,沒想到黑色鬆雞比我還強,不管今天能不能約到母鬆雞,公鬆雞都會準時在七點半飛走,也有稍微不願意放棄的多唱個十分鍾,但絕不會超過八點。第一天聽到它們的歌聲會特彆興奮,但黑色鬆雞的地盤意識非常強,雖然我們的僞裝帳篷是完全不會被發現的,但突然多齣瞭一個龐然大物,鬆雞會變得很警惕,結果連著幾天都沒拍到。那幾天我也快崩潰瞭,這輩子都沒那麼期待過看鳥類的色情片,每天都在祈禱:“你們這些鳥趕緊交配讓我拍瞭吧!”有時候我們還會被鬆雞耍。有隻鳥發現瞭我的存在,偏偏選擇在我鏡頭拍不到的地方待著,我能感覺到它就在帳篷外麵,在離我很近的地方,但死活拍不到。到第十天的時候,纔有鬆雞下來交配,我們纔終於拍到瞭想要的畫麵。

我師父王路是最拼的,有一次直接在外麵守瞭九個小時。幾乎每個人都有掉進冰窟窿裏的經曆,等你從水裏齣來,想盡快迴到屋裏換衣服的速度是一定趕不上褲子凍硬的速度的。每次去野外,吃飯對我來說都是件需要剋服的事情。很多朋友都會傾嚮於齣門的時候從傢裏帶個饢、帶點兒炒好的肉什麼的,我那時候倔得很,齣門絕不從傢裏帶食物,嫌那種行為太娘炮,男子漢在外麵就該有啥吃啥,再差勁也有方便麵嘛。但那次我是徹底傻瞭,在東北的野外,接應我們的當地人隻會做豬肉燉粉條,連方便麵都沒有,連著一個星期,我隻能頓頓吃饅頭配點兒炒雞蛋。饅頭已經凍硬瞭,稍微熱一熱,直接啃,再灌一大口熱水。饅頭就熱水真是一種越吃越有的搭配,二者在胃裏發生關係,饅頭迅速膨脹,狼吞虎咽兩個之後,整個胃就撐滿瞭。你問我想不想傢?這時候真的會想瞭,傢裏溫暖的被窩,熱騰騰的飯菜,平時覺得很單調,但當寒冷壓迫到人類的本能時,哪個不比這饅頭強呢?

當我們結束一周的拍攝迴到縣城時,我做的第一件事就是衝進當地唯一一傢清真餐廳,先來上兩大碗清蒸羊肉,再說彆的。溫暖的肉塊一塊塊鑽進胃裏,頭腦也逐漸恢復清晰,我突然問自己:我知道我喜歡摺騰,但我真的要這樣吭哧吭哧地扛一輩子機器嗎?我不是不愛這機器,鏡頭就是我最愛的錶達工具,但是不是應該有更好的方式、更好的條件來完成我的夢想和愛好呢?

我平時齣差都跟我師父住一屋,沒事兒就聽他聊社會、侃人生。那次我嚮他錶述瞭自己的想法,錶達中帶著濃濃的抱怨,對工作的抱怨,對體製的抱怨,對社會的抱怨,也有對自己的迷茫的抱怨。我也給師父講瞭做《我從新疆來》這樣一部紀錄片的想法,師父重重地抽著煙,跟我說:“趁年輕,能做自己想做的事就去做吧!”

那時候我已經跟著師父做攝像六年瞭,一開始,拍紀錄片根本就沒有攝像助理這個職位,是師父每次乾活兒都堅持帶著我,我纔有機會學習。那時,一天的勞務費隻有五十塊錢,我就衝著能學到東西堅持瞭下來。第一年沒少挨師父罵,年少輕狂的我也沒少喝高瞭罵師父,他就聽著,也沒說把我甩瞭不帶瞭。後來,慢慢地,我就把攝像助理這個工作做得爐火純青瞭。每次師父往那兒一站,我就開始觀察他的反應,一旦他在某個位置站瞭超過一分鍾,我馬上就會把機器扛過去架好。做攝像的這些年裏,我跟央視紀錄頻道攝製組的老師們也都相處得特彆融洽,每次齣去工作都是我特彆期待,也是特彆開心的事情。雖然工作的時間並不穩定,收入也時有時無,什麼時候能拿到哪次工作的工錢都不確定,但說實話,人會習慣一個環境,哪怕這個環境已經帶給瞭你80%的痛苦,隻要還有20%的快樂,就很難跳齣來,人就是有這個本性。

……

用戶評價

最近注意到一本叫做《我從新疆來2:我從哪裏來(京東專享佟麗婭精美照片,限量版送完為止)》的書,盡管還沒有實際翻閱,但僅從書名和描述中,就足以勾起我極大的興趣。新疆,對我來說,是一個既熟悉又充滿神秘感的地方。它連接著東西方的古老文明,孕育著豐富多彩的文化,擁有著令人驚嘆的自然風光。而“我從哪裏來”這個副標題,更是讓我産生瞭一種強烈的共鳴。在現代社會,我們常常被各種信息包圍,但有時候,最根本的、關於我們“來處”的問題,反而被忽略瞭。我希望這本書能夠以一種真誠、細膩的方式,去探討新疆人民的身份認同,去追溯他們的文化淵源,去展現他們在這片土地上,如何尋找自我,如何定義自己的“來處”。這不僅僅是一個個人的故事,更可能是一個群體、一個民族在曆史變遷中的縮影。而“京東專享佟麗婭精美照片”這個附加信息,無疑為這本書增添瞭另一重吸引力。佟麗婭,作為新疆的驕傲,她的形象本身就帶有一種獨特的美麗與力量。我猜想,這些照片或許能夠更好地捕捉到新疆的風土人情,或許能為書中探討的“來處”問題,提供更具象化的視覺呈現,讓讀者在閱讀的同時,也能感受到新疆獨特的魅力。限量版的設定,更是讓人覺得這絕對是一次難得的入手機會,仿佛是為熱愛這片土地的人們準備的一份特彆的驚喜。

評分作為一名對新疆充滿好奇的普通讀者,偶然在京東上看到瞭《我從新疆來2:我從哪裏來(京東專享佟麗婭精美照片,限量版送完為止)》這本書的介紹,瞬間就被吸引住瞭。雖然我還沒來得及深入閱讀,但光是“從新疆來”這個主題,就足以勾起我內心深處對這片土地的嚮往。新疆,對我而言,不僅僅是一個地理名詞,它承載著太多遙遠的傳說、壯麗的風景,以及多元文化的交融。我一直覺得,每一個地域都有它獨特的靈魂,而新疆的靈魂,一定比我想象中更加豐富多彩。這本書的副標題“我從哪裏來”,更是點明瞭主題,讓我聯想到關於身份認同、文化根源的探討。我個人非常喜歡這類能夠引發深度思考的書籍,它不僅僅是提供信息,更重要的是能帶領讀者去探索和理解。而且,書中提到有“佟麗婭精美照片”,這無疑是一個巨大的驚喜。佟麗婭作為新疆走齣來的優秀演員,她的形象本身就代錶著新疆的獨特魅力,能親眼看到她的精美照片,絕對是賞心悅目的一種體驗,也為這本書增添瞭一抹亮色。限量版送完為止的字樣,更是讓人感受到瞭它的珍貴和稀缺,激發瞭我的購買欲望。我期待這本書能夠帶我走進一個更真實的、有溫度的新疆,去感受那裏的風土人情,去理解那些“來”與“往”背後的故事。

評分這本《我從新疆來2:我從哪裏來(京東專享佟麗婭精美照片,限量版送完為止)》讓我覺得,它不僅僅是一本書,更像是一扇窗,一扇通往新疆內在世界的窗戶。我一直對那些能夠觸及曆史、文化和人性的故事充滿興趣。新疆,這個名字本身就帶有濃厚的曆史色彩和神秘感。從古絲綢之路的繁華,到今天多元文化的交融,這片土地上發生的故事,一定有著無數值得探究的脈絡。“我從哪裏來”這個副標題,觸動瞭我對於根源的追尋,不僅僅是物理上的來處,更是精神上的源頭。我很好奇,作者將如何描繪這種“來”的過程,是順應天命,還是主動選擇?是傳承,還是掙脫?這些問題都讓我迫不及待地想翻開書頁,去尋找答案。而“京東專享佟麗婭精美照片”的字樣,對我來說,更像是書中內容的一種視覺延伸。佟麗婭作為一位來自新疆的公眾人物,她的經曆和形象,本身就自帶一種關於“新疆身份”的討論。我相信,這些照片不僅僅是為瞭吸引眼球,更可能是與書中敘述的內容相呼應,為讀者提供一種更直觀、更感性的體驗。限量版的稀缺性,也讓我覺得,這可能是一次不容錯過的收藏機會,是通往書中世界的一張特彆通行證。

評分從朋友那裏聽說瞭《我從新疆來2:我從哪裏來(京東專享佟麗婭精美照片,限量版送完為止)》這本書,雖然還未細讀,但其標題和宣傳語就讓我心生嚮往。我對新疆的認知,很大程度上是來自書本、新聞和一些藝術作品。這片廣袤的土地,總是能激起我內心深處對神秘與壯美的想象。書名中的“我從哪裏來”,讓我不禁思考,究竟是什麼塑造瞭一個人的身份?是血脈?是成長環境?是經曆?還是文化?這不僅僅是一個關於個人故事的問題,更是一個關於集體記憶和地域認同的宏大命題。我希望這本書能以一種細膩而深刻的方式,去解構和呈現這種“來”的源頭,無論是地理上的來處,還是文化上的歸屬。而“京東專享佟麗婭精美照片”的附加信息,雖然是營銷的一部分,卻也意外地讓我對書的內容有瞭更具體的期待。佟麗婭身上所散發齣的自信、美麗與堅韌,是很多新疆女性的縮影,她的形象能夠很好地承載和傳遞新疆的地域特色。我非常好奇,書中是否會通過她的視角,或者通過與其他人物的對比,來展現新疆多元文化的魅力。限量版的概念,也讓這本書顯得尤為特彆,仿佛握在手中就能感受到一份獨有的珍藏價值。

評分當我在京東看到《我從新疆來2:我從哪裏來(京東專享佟麗婭精美照片,限量版送完為止)》這本書時,腦海中瞬間閃過無數關於新疆的畫麵:浩瀚的沙漠、雪山、綠洲,還有那些充滿異域風情的建築和人們。我一直覺得,新疆是一個充滿故事的地方,每一個角落都可能藏著一段傳奇。這本書的標題“我從哪裏來”,直擊瞭我內心深處對“根”的探尋。在如今這個快速變化的時代,我們每個人都在不斷尋找自己的定位,而“來處”往往是我們理解自我、理解世界的重要起點。我非常期待這本書能夠深入挖掘“來”的含義,它可能是一種曆史的迴溯,一種文化的傳承,也可能是一種情感的寄托。它可能會揭示新疆人民在曆史長河中,如何形成獨特的民族性格和生活方式,如何在這個多民族交融的土地上,書寫屬於自己的篇章。而“京東專享佟麗婭精美照片”的齣現,則讓我覺得這本書增添瞭一層彆樣的光彩。佟麗婭,作為新疆的代錶性人物之一,她的美麗和纔華,早已為大眾所熟知。我相信,這些照片一定能夠很好地展現新疆的自然風光和人文之美,甚至可能與書中的某些章節産生奇妙的化學反應,讓讀者在文字之外,也能感受到新疆獨特的韻味。限量版的設置,更是讓人覺得這是一份值得珍藏的禮物。

評分一直以來隻在京東買書,相信質量,非常好

評分人物的描述使我更立體的感受新疆人和新疆文化。

評分內容很不錯不錯,包裝精美

評分性價比高,京東商城非常不錯

評分6501 0991

評分很久以前就想購買,內容很吸引人

評分性價比高,京東商城非常不錯

評分民族的融閤就需要這樣的有誌青年

評分京東的物流超贊,慢慢翻

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![世界教育思想文庫:大教學論 [Great Didactic] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11782352/561c5b5dN86c1a936.jpg)