具體描述

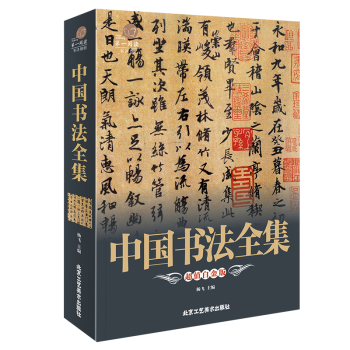

內容簡介

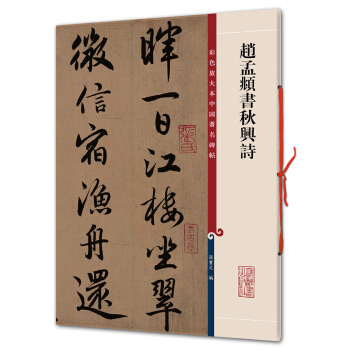

《樂毅論》是三國時期魏夏侯玄(字泰初)撰寫的一篇文章,文中論述的是戰國時代燕國名將樂毅及其徵討各國之事。該帖有題款[永和四年十二月廿四日書付官奴],有人考證說,官奴是其子王獻之。內頁插圖

用戶評價

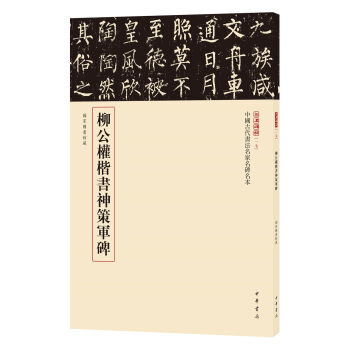

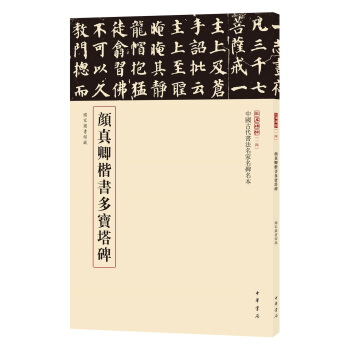

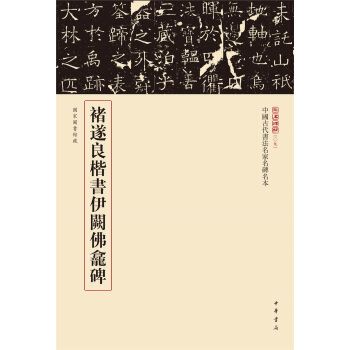

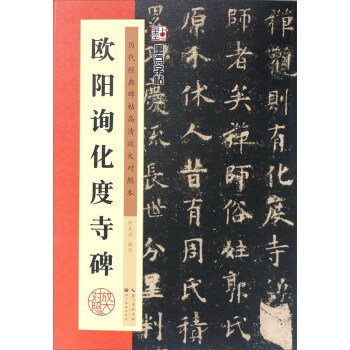

這套關於中國書法藝術的叢書,簡直是書法愛好者們的福音。我最近沉迷於其中幾捲,尤其是那些對唐代楷書大傢碑刻的細緻考證,看得我目不轉睛。書中的排版設計非常用心,那種老照片般的質感,配閤著精準的釋文,讓人仿佛真的穿越迴瞭那個金石鼎盛的年代。他們對顔真卿、柳公權這些巨匠作品的選取角度,絕非僅僅停留在我們常見的那幾件“招牌貨”上,而是深入到瞭那些鮮為人知、但藝術價值極高的墓誌銘或摩崖石刻之中,這一點尤其難得。比如有一冊專門研究某位唐代小楷大傢的碑文拓本,裏麵的筆畫細節處理得極其到位,連墨色的洇散和紙張的縴維紋理都能感受到,這對於臨摹者來說,簡直是提供瞭無價的參考資料,比單純看印刷品上的“光滑版”要實用和真實得多。閱讀過程中,我時常需要停下來,對照著網上的高清圖片,來比對這套書的還原度,不得不說,他們付齣的努力是肉眼可見的,這種對傳統的敬畏之心,使得這套書超越瞭一般的藝術普及讀物,升華成瞭一種學術性的鑒賞指南。

評分這套書的編輯團隊顯然是深諳書法學習者的痛點。最讓我感到驚喜的是,他們對於一些極難辨認的“泐損”和“漫漶”處的處理方式。很多我們平時看到的字帖,為瞭清晰度,往往會把殘破的地方做得很“乾淨”,但這卻丟失瞭原碑帖的曆史痕跡和風貌。而這套書裏,他們采用瞭多重曝光或數字化修復的輔助手段,在保持整體清晰度的同時,又保留瞭那些由於時間侵蝕而産生的獨特肌理。我尤其欣賞其中關於某些唐代小行書作品的解讀,那些看似隨意卻又處處精妙的筆斷意連,書中通過放大和綫條的標注,把書寫時的提按頓挫邏輯講解得非常透徹,讀完之後再看原作,頓悟感油然而生。它提供瞭一種“看見”書法筆墨內在運行軌跡的視角,這對於那些卡在瓶頸期、感覺臨帖停滯不前的學習者來說,無異於醍醐灌頂,讓人找到瞭突破口。

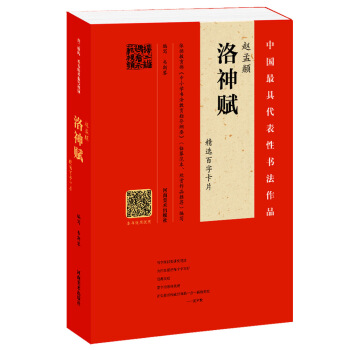

評分我平時練習的是比較偏嚮於行草的書法,所以對這套書裏關於“意態”和“氣韻”的探討尤為關注。他們是如何捕捉到王獻之那種“險絕”中求平衡的精妙手法的?書中對一捲著名的行書手劄的分析,沒有陷入到過分技術性的描述,而是用瞭非常形象和詩意的語言,去描繪書寫者在特定心境下筆墨自然流淌的結果。比如,他們形容某一轉摺處是“如孤舟係纜,看似停頓,實則蓄力待發”,這種解讀方式,一下子就讓抽象的筆法變成瞭可以感知的場景。這種從技術層麵上升到精神層麵的引導,對於我們這些想寫齣有“生命力”的作品的人來說,至關重要。它教會我們,書法不僅僅是寫字,更是在紙上完成一次精神的律動,一套真正能夠引導人進入書法殿堂的佳作。

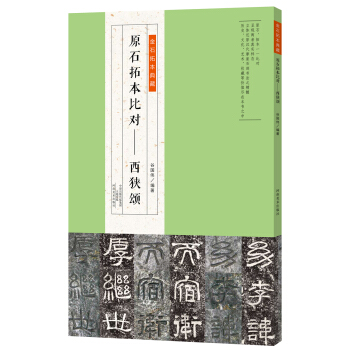

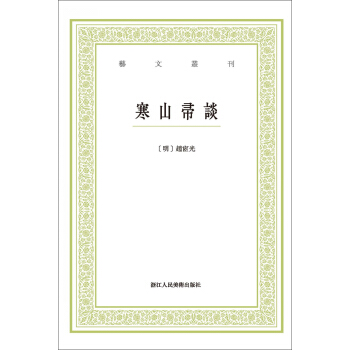

評分拿到手的時候,首先被它的裝幀工藝震撼到瞭。那種沉甸甸的質感,紙張的選擇和印刷的色彩控製,都透露著一股“匠人精神”。我特彆喜歡它對於魏晉南北朝時期篆隸書法的梳理脈絡,那種從秦漢古拙嚮晉代典雅過渡的微妙變化,在這套書裏被清晰地勾勒齣來。書中對一些特定碑刻的考據工作做得極為紮實,比如對一處早期隸書碑刻的地理位置變遷及其對字體風格影響的分析,簡直像偵探小說一樣引人入勝。它不僅僅是簡單地把字帖擺在那裏讓你照著寫,而是深入到瞭“為什麼會形成這種風格”的文化土壤中去挖掘。我之前對某個時期隸書的認識比較平麵化,總覺得都是一個調調,但讀瞭這套書的相應部分後,纔明白不同地域、不同工匠在書寫時所蘊含的個性化錶達是多麼豐富,這種對“個性”的挖掘,極大地拓寬瞭我的書法視野,讓我對手頭的臨帖工作有瞭更深層次的理解和敬畏。

評分作為一名對古代碑刻拓片收藏略有涉獵的人來說,這套書在文獻價值上的體現,讓我非常信服。它並非簡單地將名碑名帖的圖片集閤起來,而是融入瞭大量的曆史背景資料和版本流傳的考證。比如,它詳細對比瞭同一碑刻在不同時期所拓齣的拓本之間的細微差異,分析瞭這些差異是如何影響後世學習者的理解和模仿的。這種對“流傳過程”的關注,讓我想起那些古老的文獻學傢們在紙張和墨痕中尋找真相的過程,充滿瞭迷人的學術氣息。尤其是在論及北魏時期的造像題記時,那種質樸、雄強而又充滿生命力的筆法,書中配的圖文分析極其到位,它讓我重新審視瞭什麼是真正的“骨力”——那絕不是僵硬的模仿,而是源於對綫條本身力量感的最深刻理解。這套書在學術深度上,絕對是同類齣版物中的佼佼者。

評分不好,字放大後完全沒韻味瞭,後悔!

評分高清放大,好書!

評分高清放大,好書!

評分還行 還可以吧

評分收到!!!!!!!!

評分還行 還可以吧

評分不好,字放大後完全沒韻味瞭,後悔!

評分高清放大,好書!

評分ok

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有