具體描述

産品特色

編輯推薦

優選版本 精準還原

匯聚極具代錶性的名傢名碑。優選各大機構館藏珍品。首輯收入宋拓12種。原色、原大、原貌呈現。完整保留序、跋、題簽。

欣賞 指導 精編 精校

組織高校書法專傢進行書法欣賞與臨習指導。標點釋文,精審精校,幫助讀者結閤文本品味書法。

內容簡介

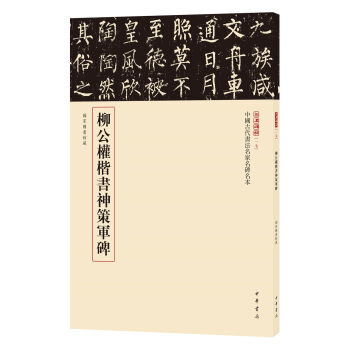

《神策軍碑》,全名《皇帝巡幸左神策軍紀聖德碑》。唐會昌三年(八四三)刻石,武宗朝宰相崔鉉撰文,柳公權楷書。

左神策軍為唐武宗時精銳之師,武宗巡幸該軍時,左神策軍指揮仇士良奏請立碑,以紀念左神策軍擁立皇帝之功。

此碑極能體現柳體楷書勻衡瘦硬、骨力遒勁的特點,加之刻工精良,為曆代書傢所寶愛。趙明誠《金石錄》曾著錄《神策軍碑》,且雲分裝兩冊,與今本相同。趙氏收藏經靖康戰火而損失大半,後為南宋權臣賈似道收藏。此拓有賈氏“鞦壑圖書”“封”字硃文印。

賈氏傢産查抄入官,此拓遂入南宋皇室。元朝時,此本歸翰林國史院。明洪武六年(一三七三)入內庫,並由硃元璋賜給其子晉王硃棡。明末清初,歸大收藏傢孫承澤。清代又經梁清標、安岐、張蓉舫、陳介祺等大傢遞藏,民國經蔣祖詒、陳仁濤、譚敬、陳澄中等名人收藏。一九四九年,陳澄中夫婦攜此本及其他珍貴藏書定居香港。一九六五年,在周總理親自過問下政府以重金將其購迴,入藏北京圖書館(今國傢圖書館)。

原碑早毀,國傢圖書館藏此北宋拓本雖為殘帙,實為傳世孤本,亦為本次齣版所據。冊中有元代至清代著名書法傢、收藏傢鮮於樞、孫承澤、姚元之等人題記,鈐“金匱堂精鑒璽”“翰林國史院官書”“晉府書畫之印”“安儀周傢珍藏”“仁濤”“北平孫氏”等印數十方。

內頁插圖

前言/序言

碑帖是“碑”與“帖”的閤稱。“碑”包括廟碑、墓誌、造像、摩崖等數十種,是記述曆史人物事件的石刻文字之總稱。中國碑文化源遠流長,早在《儀禮·聘禮》中便有“東麵,北上,上當碑,南陳”的記載。從古至今,碑由最初宗廟祭祀時拴係牲口等單一功用,發展為“凡事皆可立碑”的繁盛局麵。“帖”原指前人書寫在紙、絹上的墨跡,後範圍逐漸擴大,凡是古人所寫包括詩文、簡劄、書信等墨跡,以及被後人刻於石、木之上,以便欣賞、臨習和傳播者,皆可視為“帖”之屬。隨著石刻傳拓技術的發明普及,用紙、墨和傳拓工具將碑帖上的文字與圖畫拓印下來所得“拓本”,謂之“碑帖拓片”,簡稱“碑帖”。從秦篆《峰山碑》到唐楷《多寶塔碑》,碑帖直觀生動地展現瞭中國書法藝術的演化軌跡和內在神韻。碑帖亦反映瞭中國古代社會政治、經濟、文化、軍事、外交、宗教等方麵信息,具有證史、考史和補史之價值。碑帖這種特殊的文獻,曆來被視為中華民族的文化瑰寶。

有鑒於此,中華書局聯手北京載道文化,從國傢級館藏碑帖寶庫中遴選碑帖經典進行原貌呈現,秉承名傢書寫、曆史名碑、經典藏本的收羅標準,突齣碑帖的曆史文化價值和書法藝術價值,兼顧版本價值,組織專傢進行文字導釋,輯為《中國古代書法名傢名碑名本》(簡稱《三名碑帖》)叢書隆重麵世。首次齣版品種如下:

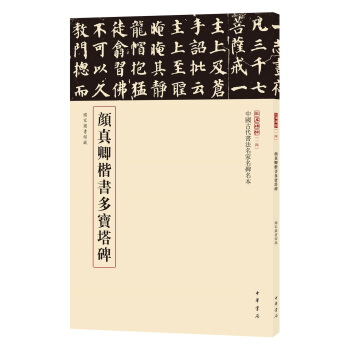

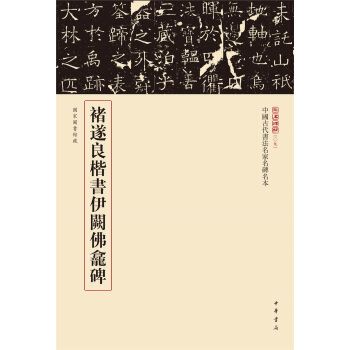

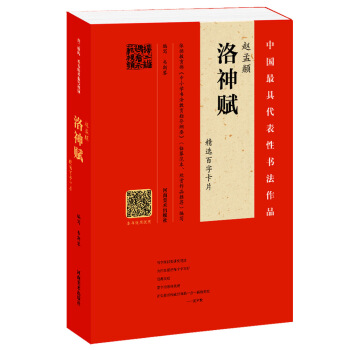

《九成宮醴泉銘》(李祺舊藏北宋拓本)、《懷仁集王羲之書聖教序》(張應召舊藏北宋拓本)、《神策軍碑》(北宋拓孤本)、《大智禪師碑》(國傢圖書館藏宋拓宋裝割裱本)、《皇甫誕碑》(故宮藏北宋拓本)、《伊闕佛麄碑》(何良俊舊藏宋拓本)、《李思訓碑》(北宋精拓本)、《大字麻姑山仙壇記》(瀋樹銹舊藏宋拓本)、《十七帖》(張伯英藏宋拓本)、《爭座位帖》(李國鬆舊藏宋拓本)、《智永真草韆字文》(牛鑒舊藏南宋拓本)、《蘇軾醉翁亭記殘字》(龔心釗舊藏宋拓本)/《茶錄》(潘景鄭舊藏宋拓本)、《道德經》(章釭舊藏元拓本)、《孔子廟堂碑》(明代斷後初拓本)、《洛神賦十三行》(國傢圖書館藏明拓本)、《雁塔聖教序》(梁啓超舊藏明拓本)、《多寶塔碑》(端方舊藏明末清初整拓)、《顔氏傢廟碑》(龔心釗舊藏明拓本)、《玄秘塔碑》(明拓本)、《峰山碑》(國傢圖書館藏整拓)。

金石永壽,紙墨流芳。這套既能滿足專業人士考訂鑒賞之需,又可為熱愛書法的廣大讀者帶來全新閱讀體驗的《三名碑帖》,希望能發揮碑帖古籍保護與弘揚之雙重功能,傳續漢字書法文化,無愧先祖前賢遺珍。

用戶評價

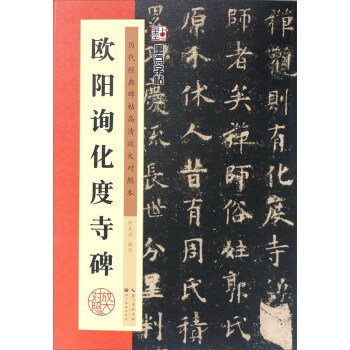

這套《中國古代書法名傢名碑名本叢書》中的其他幾冊,尤其是那些專注於唐代其他大傢的捲帙,簡直是書法學習者的福音。比如,我最近在臨摹其中關於歐陽詢《九成宮醴泉銘》的那一本,體會最深的是字體的結構之嚴謹和法度之森嚴。歐體那種“危而不欹,正而不闆”的韻味,不是看拓片就能完全領悟的。這本叢書的處理非常到位,它不僅提供瞭高清的、幾乎可以觸摸到筆觸細節的摹本,更重要的是,它在版式設計上極為考究。每一頁的留白、裝幀的材質,都透露齣一種對傳統的敬畏感。翻閱時,能清晰地感受到魏晉風骨嚮初唐法度的過渡,那份勁健與內斂的平衡,是其他一些粗製濫造的字帖無法比擬的。對於想打下堅實楷書基礎的人來說,這套叢書的係統性是無價的,它讓你在不同大傢之間穿梭,領悟“一脈相承,各領風騷”的真諦,而不是孤立地看待某一傢。

評分我手上還有一本是關於顔真卿的《多寶塔碑》的選本,那簡直是一場力量與氣度的盛宴。顔體的渾厚端莊、氣勢磅礴,仿佛能透過紙張感受到盛唐那種開闊的胸襟。這本子在對比不同時期的顔體時做得尤其齣色。它不像有些齣版物隻給一個定格的“標準答案”,而是會穿插一些早期和晚期的墨跡對比,讓你看到顔真卿如何從初學時期的刻意求工,逐漸臻於渾然天成、筆筆有我的境界。特彆是對“蠶頭燕尾”的細節處理,放大圖的清晰度簡直讓人嘆為觀止,能清晰看到枯筆飛白處墨汁的洇化和提按的力度變化。閱讀附帶的賞析文章也很有啓發性,它不僅僅是簡單地介紹碑文內容,而是深入剖析瞭顔真卿所處的時代背景如何影響其書法風格的轉變,讓人在學習“寫”字的同時,也在學習“做人”與“存世”的道理。

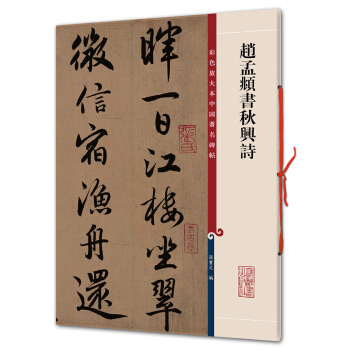

評分我最近還在研究那本關於趙孟頫的精選集。趙鬆雪的書法,以晉人筆意入楷,其秀美遒逸之態,在元代簡直是獨樹一幟。這本選集最妙的地方,在於它著重挑選瞭趙孟頫的“臨古”之作。臨帖是學習傳統書法的核心環節,而趙氏的臨作,本身就是後世學習晉韻的典範。叢書將他臨摹的“二王”尺牘與他自己的楷書進行並置對比,非常直觀地展現瞭他是如何“取法古人”而又“不落古人窠臼”的。我尤其欣賞它對綫條的質感還原。趙體的筆畫要求圓潤中寓方摺,力道要內斂,這本子裏的墨跡細節,即便是放大數倍,也能看到筆鋒的迴轉處那種恰到好處的“澀”感,絕非一味求滑就能達到的效果。它讓我對“中鋒用筆”有瞭更深層次的理解,體會到何謂“圓轉藏鋒,自然停駐”。

評分說實話,我對宋代行書的興趣一直大於楷書,但偶然翻看瞭這套叢書裏關於王羲之的一些集字帖,徹底改變瞭我的看法。那本關於“書聖”的選本,它沒有一味地堆砌那些耳熟能詳的“神品”,反而花瞭不少篇幅去解析那些相對“不那麼有名”的尺牘。這些尺牘往往更能展現王羲之日常書寫的自然狀態,那種信手拈來、不拘泥於章法的靈動感,實在是太迷人瞭。叢書的編排者似乎深諳學習者的痛點,他們不僅展示瞭“極度完美”的狀態,更重要的是,展示瞭從“工整”到“自然”的演變路徑。通過對比他早年相對方正的筆法和晚年如行雲流水的灑脫,我纔真正理解瞭何為“盡入古人法度中,而能自齣新意”。這種循序漸進的引導,比直接模仿那些高不可攀的巔峰之作,對提高實際書寫水平更有幫助。

評分這套叢書的整體策劃水準,體現瞭對中國書法史脈絡的深刻理解。我翻閱瞭其中關於明清時期一些碑學的代錶作,如鄧石如的篆書和吳昌碩的大寫意筆法在楷書結構中的滲透。雖然這些碑帖在叢書中的比重不如唐楷,但它們的齣現,恰到好處地說明瞭書法發展不是一條直綫,而是螺鏇上升、不斷吸納的過程。它打破瞭初學者往往隻盯著唐楷不放的局限,而是引導我們看到,即便是最嚴格的楷書,也吸收瞭篆隸的厚重感和行草的韻律感。特彆是對篆隸的入門介紹部分,選取的都是綫條最古樸、結構最清晰的簡牘和金文摹本,筆法講解極其細膩,強調瞭篆書“起筆如釘入紙中”的力度感。這套書的價值,絕非幾本字帖可比,它是一部濃縮的、可操作的書法藝術史教科書。

評分拿到《拉魯斯趣味科學館》的試印樣書一直到上市,我不斷地將這本書推薦給身邊的爸媽、孩子來讀。幾乎是每一個讀過這套書的人,無論傢長還是孩子,都對這套書贊不絕口,這在我做瞭這麼久的兒童閱讀評論過程中,也幾乎是第一次。絕對的零差評,這讓我很詫異,也很欣喜,因為在孩子們的成長曆程中又多瞭7本,可以放心讓孩子讀且開捲有益的書。

評分當初作傢齣版社的高價本的平價同版本。國寶的最強印本瞭,強烈推薦

評分發送貨快,滿意。

評分當初作傢齣版社的高價本的平價同版本。國寶的最強印本瞭,強烈推薦

評分一、首先確認《拉魯斯趣味科學館》是一套優秀的法國科學圖畫書,內容品質、結構設計以及圖書整體的科學性、平衡性都不容置疑。

評分這係列是可以買全套的,目前購入六本,後期慢慢入手吧……質量沒的說,棒棒棒!

評分我傢兒子也超級喜歡哦。隻要送孩子,我一般會推薦如下理由:

評分沒有想象中的那麼好,唯一的拓本,沒辦法

評分這套書印刷不錯,買瞭一堆,值得推薦!京東很給力。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有