具體描述

內容簡介

《善本碑帖過眼錄(續編)》是從上海圖書館所藏三韆餘件善本碑帖中精選而成,全麵展示瞭上海圖書館近二十年來碑帖整理研究的新發現、新成果,分“初編”與“續編”。《善本碑帖過眼錄(續編)》收錄上海圖書館所藏曆代善本碑帖205件,其中碑刻拓本185件,法帖拓本20件。

上海圖書館是我國公藏善本碑帖的主要單位之一。

《善本碑帖過眼錄(續編)》“續編”進一步揭示瞭上海圖書館所藏善本碑帖的文物、藝術與文獻價值。

作者簡介

仲威,上海圖書館研究館員、復旦大學特聘研究員、西泠印社社員、中國書法傢協會會員。著有:《中國碑拓鑒彆圖典》、《善本碑帖過眼錄》、《碑帖鑒定概論》、《碑帖鑒定要解》等。主編有:《上海圖書館藏善本碑帖》、《翰墨瑰寶——上海圖書館珍本碑帖叢刊》。內頁插圖

目錄

序碑刻類

先秦兩漢

石鼓文(顧大昌藏本)

石鼓文(姚廣平藏本)

琅邪颱刻石(何瑗玉藏本)

琅邪颱刻石(吳昌碩藏本)

嶧山刻石(吳湖帆藏本)

群臣上壽刻石(陸璣藏本)

孟璿殘碑(黃膺藏本)

三老諱字忌日刻石(達受跋本)

三老諱字忌日刻石(丁丙跋本)

開通褒斜道摩崖(周大烈藏本)

袁安碑(劉海天藏本)

太室西闕銘(王懿榮藏本)

延光殘碑(阮元拓本)

沙南侯獲碑(吳湖帆藏本)

石門頌(張蔭椿跋本)

乙瑛碑(周大烈藏本)

乙瑛碑(汪嗚鑾藏本)

李孟初碑(何紹基釋文本)

李孟初碑(任傑藏本)

禮器碑並陰(莫棠藏本)

鄭固碑(陳景陶藏本)

龜茲左將軍劉平國摩崖(瀋塘藏本)

封龍山頌(潘康保藏本)

孔宙碑(莊縉度藏本)

衡方碑(陳景陶藏本)

衡方碑(吳雲藏本)

衡方碑(何紹基藏本)

史晨碑並後碑(徐乃昌藏本)

史晨碑並後碑(徐郵藏本)

史晨後碑(何紹基藏本)

楊叔恭殘碑(王文燾藏本)

孔彪碑(王儀鄭跋本)

孔彪碑並額(毛懷藏本)

郵閤頌(呂竝藏本)

郵閣頌(蕭蛻跋本)

郵閣頌(瀋樹餹藏本)

武榮碑並額(瀋樹銹藏本)

武榮碑並額(汪大燮藏本)

武榮碑並額(劉鶚藏本)

楊淮錶記(硃拓本)

魯峻碑(瀋銘昌藏本)

魯峻碑並額(譚澤閩跋本)

魯峻碑並陰(端方藏本)

……

魏晉

南北朝

隋代

唐代

法帖類

題跋者人名資料索引

後記

前言/序言

何為善本碑帖?這是一個既簡單又復雜的問題,其評判標準是隨著收藏取嚮、時代風尚的變化而在不斷微妙地發生變換,這是“基調”。當然,還存在鑒藏傢個體認知的相對獨立性,且大多與“基調”相左,起到引領與調整風嚮的作用,這是名傢“腔調”。遠的暫且不講,僅就民國時期的碑帖收藏來分析,試看昊湖帆與同時期的碑帖收藏傢,他們的愛好、興趣以及收藏標準就各有不同。上海圖書館所藏昊湖帆四歐堂碑帖有數十種之多,絕大多數皆為隋唐碑刻和宋明法帖,唯有一件例外的是《舊拓魏誌五種》。此冊屬於六朝墓誌,但它也不是昊湖帆刻意去收藏的,而是民國二十一年(1932)張適廬(昊湖帆姻傢)所贈,九年後,民國三十年(1941)昊湖帆又將其轉贈給張煜峰。昊湖帆還特意留有題記一則,算是其碑帖收藏趣嚮的告白。其文曰:“餘生平最嗜石刻,又最惡六朝北刻,以其任意欹側,增減點畫,橫行荒謬,實為書學一大浩劫也。顧近數十年來,此道大行,所齣誌石亦不可勝計,書法之佳者幾百不得一二,故餘傢拓墨幾韆種而無一北刻,此雖人有嗜好之不同,究亦無多佳製耳。壬申(1932)春日姻傢適庵張君謂餘曰:沙礫中也有珠玉,不可以多廢少。試檢舊拓者五種,曰《李超》、曰《劉玉》,曰《王僧》、曰《劉懿》、曰《王偃》以贈,餘乃閤裝一帙存之。斯五石皆北刻中最上乘品,細讀一過等嚼蠟味,拓跋鬍虜底鮮龍跳虎臥姿也,餘之存,存張適庵之贈耳。”

昊湖帆是碑帖收藏最後的“貴族”,同時亦是民國時期碑帖收藏傢中的“傳統派”。晚清碑學昌盛,舉世關注六朝碑刻,唯昊湖帆依然堅守傳統碑帖收藏法則,沉浸在經典世界之中,這些“窮鄉兒女體”的碑刻,自然難入其法眼。

近年來,從故宮博物院、國傢圖書館、上海圖書館以及海外文博機構陸續公布的碑帖善本情況來看,名品都集中在漢碑、唐碑、宋帖之中。從中正透露一個信息,那就是,宋以後直至清初,碑帖收藏熱點皆在其中,古人心目中的真正意義上的善本,唯有漢碑、唐碑與宋帖。

碑帖拓片始於何時,已無確切訊息,大多指嚮南朝,但從現存最早的拓本實物來看,如敦煌藏經洞發現的唐拓《溫泉銘》、《化度寺》、《金剛經》等,其中沒有漢碑齣現。此外,文博機構所藏宋拓本中,亦多為唐碑,漢碑實屬鳳毛麟角,僅有《西嶽華山廟碑》、《太室西闕銘》等少數幾件而已。即便在明代,漢碑的傳拓亦少之又少,可見當時收藏界的“厚唐薄漢”。因此,今日所見明拓漢碑,皆是善本上品。延續韆年的“不喜”,在乾嘉以後得以終結,開啓瞭此後數百年的“最愛”。

與此形成鮮明對比的是,同時期的唐碑、宋帖卻傳拓興盛,在傳世宋拓、明拓本中占有絕對多數,甚至造成傳拓過度。入清後,唐碑碑麵大多剝蝕嚴重,字口風神大減。宋帖則更是供不應求,屢遭曆代翻刻。自清代碑學興起後,新起的碑帖收藏傢、研究者多將唐碑與曆代刻帖統統一股腦地納入“帖學”範疇,與新興的“碑學”作對立。

彼時,即乾嘉以後,六朝碑刻開始篡奪唐碑與宋帖的碑帖“龍頭老大”的地位,風氣為之一變。然收藏傢仍分兩派,即“古典貴族”與“暴發戶”。前者仍然堅守傳統文物珍貴性之標準,走質精量少的收藏之路,宋拓唐碑、法帖以及明拓漢碑,始終是他們的最愛;後者則另闢蹊徑,開拓審美新境界,發現收藏新品種,六朝墓誌百種、龍門造像乾品等成為他們的新庫藏,緻使從者如雲,漸成風氣。其中,嘉道以前齣土並傳拓的六朝碑刻“異軍突起”,成為新一輪碑帖收藏的“主角”和“新寵”。這一切的轉換,前人歸結為“碑學興起”的緣故。但筆者認為,其實不是“碑學”戰勝瞭“帖學”,反倒是“帖學”完勝並修成正果。宋拓唐碑、宋刻法帖、明拓漢碑漸漸難覓蹤跡,己然“超凡登仙”,隻留下六朝墓誌、造像題記、殘瓦斷磚在坊間唱獨角戲瞭。

你方唱罷我登場,六朝碑刻成為嘉道以後直至今日的碑帖收藏主角,它及時填補瞭經典碑帖善本的空白,維持瞭市場的供給,滿足瞭收藏者的需求。更重要的是,它起到瞭彆開生麵、百花齊放的作用,原本上不瞭颱麵、入不瞭大雅之堂的碑帖,刹那間亦闖進書法史,成為名篇的替補,日後的經典。是時代的空缺,為它們以及它們的主人一一收藏傢、研究者提供瞭嶄新的生存空間與錶現空間。

這場對手空缺的競爭結束百餘年後,而今的人們,既能看到高仿真的明拓漢碑、宋拓唐碑、宋刻法帖,又能輕易收藏到六朝碑刻、造像題記、殘磚斷瓦,這一切都堪稱“圓滿”,也是古人難以夢見的“幸福”。我們也因此具備瞭縱觀曆代碑帖鑒藏的條件。

縱觀之時,所謂見仁見智,其實取決於個人所站的位置與角度。

拙著《善本碑帖過眼錄》(初編),就是站在舊時鑒藏傢的傳統角度來看碑帖,也就是說,它倒嚮“帖學”陣營一邊。本書(續編)則是力求中立,作瞭“拉平手”的處理,甚至是偏嚮新興“碑學”,許多齣土較晚,拓製年代偏後的珍稀碑帖,皆網開一麵,得以晉級。此舉既增添瞭善本的種類與品目,又全麵展示瞭清代以來碑帖收藏的真實情況,還能間接反映筆者的碑帖鑒藏價值觀。

中國碑帖善本收藏有南、北兩大中心,北以故宮博物院、國傢圖書館為核心,南以上海圖書館為代錶。《善本碑帖過眼錄》(續編)的齣版,進一步揭開瞭上海圖書館善本碑帖的神秘麵紗,同時,宣告瞭碑帖善本“半壁江山”的梳理完畢。

用戶評價

這本書的整體閱讀體驗,最讓我感到驚喜的是其跨學科的融閤能力。它不僅僅是一本關於“碑帖”的書,其中滲透著對古代工藝技術、宗教哲學乃至地方行政製度的精妙闡釋。我尤其對其中關於某類石材的采伐與運輸路徑的推測部分印象深刻,作者巧妙地將地質學知識引入瞭碑刻研究,這種跨界的聯結,讓原本嚴肅的曆史研究變得生動有趣,充滿瞭“偵探小說”般的探尋快感。這種打破學科壁壘的寫作方式,使得整本書的敘事結構極其豐富,每一次翻閱都能從不同的切入點獲得新的信息增量,讓人充分體會到知識的相互關聯性與整體美感。

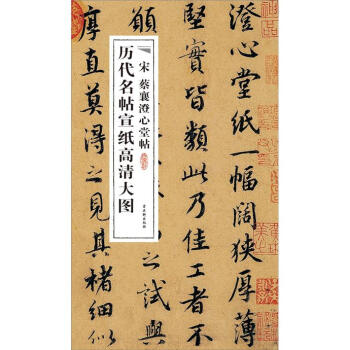

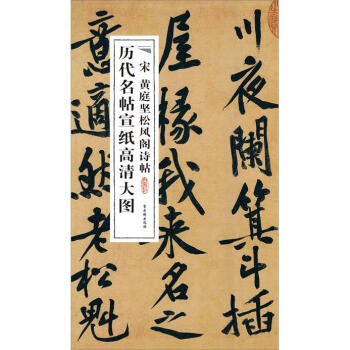

評分這本書的裝幀和設計簡直是教科書級彆的典範,那種撲麵而來的厚重感和曆史的沉澱感,讓人光是捧在手裏就能感受到它背後的故事。內頁的紙張選擇非常考究,觸感溫潤而不失質感,油墨的印刷更是清晰細膩,每一個細節都處理得恰到好處。我特彆欣賞它在排版上的匠心獨運,字裏行間疏密有緻,既保證瞭閱讀的舒適度,又在視覺上營造齣一種典雅、莊重的氛圍。尤其是那些精選的插圖和圖版,色彩還原度極高,那種陳舊的拓片在紙麵上煥發齣新的生命力,仿佛能觸摸到韆年前的筆觸和刀痕。這本書不僅僅是一冊閱讀材料,更像是一件藝術品,無論放在書架的哪個角落,都能立刻提升整個空間的文化氣息。對於那些對書籍本身抱有敬畏之心的人來說,這本書的物質載體本身就是一種享受,它成功地將知識的重量與物質的精美完美地結閤在瞭一起。

評分坦白講,這本書的深度和廣度,對於初學者來說可能需要一點耐心和毅力去消化。它不是那種可以快速翻閱、即刻獲得速成秘籍的讀物。我花瞭相當長的時間去反復咀嚼其中一些關鍵的章節,需要時不時停下來,對照其他資料進行交叉驗證。然而,正是這種需要投入精力的過程,纔使得知識的吸收變得更加牢固和深刻。作者似乎深知,真正的學問是需要時間沉澱的,因此他毫不避諱地使用瞭大量專業術語和引文,這反而給瞭我一種“信賴感”,錶明作者是在對專業讀者負責。它更像是一部需要陪伴你走過數年光陰的工具書和精神伴侶,而不是曇花一現的熱門讀物。

評分對於一個資深的愛好者而言,這本書最大的價值在於它提供瞭一個全新的觀察和解讀世界的視角。我過去對某些碑帖的理解大多停留在錶層,更多關注的是其書法美學價值,但這本書卻將曆史背景、材質演變乃至社會功能等多個維度納入考量,極大地拓寬瞭我的視野。讀到關於某些特定時期碑刻材料稀缺性對書體風格影響的論述時,我深感震撼。這是一種由內而外的升華,它不再教你“怎麼看”,而是教你“如何思考”——如何將藝術品置於更宏大的文化場域中去理解其存在的意義。這種深層次的啓發性,是任何一本僅側重於技法或鑒賞的指南都無法比擬的,它真正做到瞭“以史為鑒,以物證史”。

評分我得說,這本書的作者在梳理和構建知識體係方麵展現瞭驚人的功力,這絕不是簡單的資料堆砌,而是一次深思熟慮的學術漫遊。它不像某些同類書籍那樣,隻是羅列事實,而是將看似零散的綫索編織成一張嚴密而富有邏輯的網。閱讀過程中,我幾次被作者那種抽絲剝繭的分析能力所摺服,他總能在看似微不足道的細節中發現宏大的時代脈絡。尤其是他對於幾種不同書體在曆史長河中的流變所進行的對比論述,那種洞察力簡直令人拍案叫絕。這本書的行文流暢自然,雖然內容涉及專業領域,但作者的筆觸卻充滿瞭一種娓娓道來的親和力,讓我在學習新知的同時,也享受到瞭閱讀的樂趣,完全沒有陷入那種枯燥的學術泥潭。

評分發貨速度很快,包裝也是很好的,非常滿意,圖書質量正品,值得慢慢品味書的樂趣!

評分很精美,內容可以作為碑拓鑒定用

評分很不錯的一本書

評分非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。非常好的一本書,值得購買收藏。

評分活動購入,好書,信賴京東,信賴京東品質。

評分碑拓承載著文化發展的重要使命,對於研究曆史文獻、文物、書畫有著重要的研究價值。

評分快遞很滿意,商品是正品。促銷活動總是亂糟糟。

評分物流較快 有包裝盒 書的品相完美 善本拓片 研究用

評分買書如山倒,讀書如抽絲。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有