具体描述

产品特色

编辑推荐

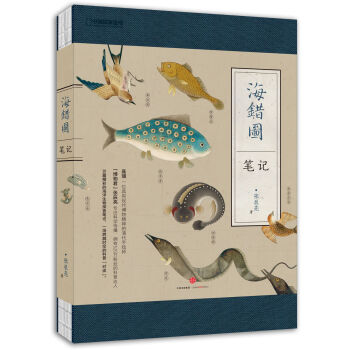

※“博物君”张辰亮首部科普现象级图书作品,解读故宫藏品《海错图》中的生物密码,内含13篇从未发表文章!抽丝剥茧、推理分析、辨别真伪……博物君的物种解密过程读起来让人酣畅淋漓、过瘾痛快!高晓松、马伯庸、@海鲜大叔联袂推荐!

※聂璜,一位具有现代博物精神的清代手绘师。《海错图》一本面世不久即被皇家珍藏的清代海洋生物图谱。张辰亮,一位专注科学传播,拥有520万粉丝的“博物君”。30篇精彩的海洋生物探查笔记,50余张清代古书原版图,200余张物种照片,共成一场跨越时空的科普“对谈”,一次详解清代海洋生物的博物之旅。

内容简介

海错的“错”,是种类繁多、错杂的意思。

清代画家兼生物爱好者聂璜绘制的《海错图》,共描绘了300多种生物,几乎涵盖无脊椎动物门和脊索动物门的大部分主要类群,还记载了不少海滨植物,是一本颇具现代博物学风格的奇书。

但时代所限,书中也有很多不靠谱之处,比如有些动物聂璜未曾亲见,仅根据别人描述绘制的外形,就会有很大失真。关于生物习性的记载,也是真假混杂。

正因如此,当我开始用今天生物学的角度,对《海错图》中的生物进行分析考证,从他的文字和画作中发现蛛丝马迹,辨别真伪,一步一步推理分析后,鉴定出画中生物的真身——这就像在破案一样,非常过瘾。

在这期间,我还去了辽宁、福建、广东、广西、天津及日本、泰国等地搜集素材、实地考证……到今天一年半多了,不知不觉也写了30篇文章。“破译”还将继续,先集为一本《海错图笔记》,大家看着玩。

在本书中,我采用了中国传统本草书的分类法,把书中生物归为“介部、鳞部、虫部、禽部”4类,以展示古人是怎样给生物分类的。有海洋生物的科普,有故纸堆里的考据,有中国人和大海之间的轶事,也有一些我个人的絮叨。说白了,就是我读《海错图》时做的30篇笔记。如果你看完后,觉得这是一本有意思、有意义的书,那我就很高兴了。

作者简介

张辰亮,专注科学传播的“博物君”,520万粉丝心中的“什么都知道”。昆虫学硕士,《博物》杂志编辑、官方微博账号运营者,科普作者,为各大媒体撰写过百余篇科普文章。擅长用幽默的文字为网友鉴定物种,热衷园艺手作,尤其喜欢使用灵魂画作为粉丝答疑解惑。

内页插图

精彩书评

聂璜绘奇书,沧海探骊珠。光怪陆离互出没,莫知纲目科属种。

博物小亮考海错,南北行遍万里路。或问能好怎,且去看此书。

——高晓松

人有了好奇才想去探索世界,有了知识才能去了解世界,此书兼具好奇之乐、知识之厚,开卷有趣亦有益。

——马伯庸

2014年伏季休渔期,小亮来厦门做中国海鲜地图特辑,之前未曾谋面素未相识,短短几天接触,对其认真严谨的工作态度以及对海洋生物的认知程度深感佩服!

这本《海错图笔记》,海洋生物古今时空交错,现代科普乃至美食料理方式介绍,引经据典、论证纠错,接地气通俗易懂!

小亮不愧是行走的博物百科,这样的有趣科普读物,的确值得收藏拥有!

——@海鲜大叔

海洋是生命的起源地,也是文化的摇篮。千百年来,人们感知她、了解他并且有序地利用着她,诞生了无数美妙的故事。而《海错图》当之无愧是其中之一。更为可喜的是,年轻的作者通过阅读、考证和实地调查,把这本古老的海洋生物图谱从遥远的年代拉到我们眼前,生动地描述了海洋生物几大类群的分类与分布、生活史特征、行为及繁殖生态,乃至与之相关的食文化;特别值得称赞的是,海洋生物资源保护的理念也贯穿了全书。相信读毕此书,你一定会对海洋产生亲近感。

——张洁

目录

第一章 介 部

【海和尚】013 【海夫人】019 【龟脚】027 【鲎】033

第二章 鳞 部

【蟳虎】047 【夹甲鱼】055 【石首鱼】061 【四腮鲈】069 【马鲛】077

【龙头鱼】083 【钱串鱼】089 【带鱼】095 【跳鱼】103 【人鱼】111

【海鳝】117 【海蛇】123 【鳄鱼】131 【赤鳞鱼】137

【海】143 【虫宅鱼】149

第三章 虫 部

【龙肠】159 【龙虱】165 【海蜘蛛】171 【土鳖】177 【海粉虫】185

【泥翅】193 【泥钉】201 【石乳、墨鱼子】209

第四章 禽 部

【雀化鱼蛤】219 【金丝燕】225

精彩书摘

在中国的古书中,到处可见“海和尚”的传说。这种海中的神秘生物长什么样,一直没有统一的说法。有人直接把它等同于人头鱼身的人鱼。《广东新语》云:“人鱼雄者为海和尚,雌者为海女。”

有人说它像秃头的猴子。《子不语》写道,某渔民起网时,发现“(渔网中)六七小人趺坐,见人辄合掌作顶礼状,遍身毛如猕猴,髡其顶而无发,语言不可晓。开网纵之,皆于海面行数十步而没。土人云:此号‘海和尚’”。至于《海错图》,则采用了和《三才图会》类似的说法:“海和尚,鳖身人首而足稍长。”还提供了一件目击案例:“康熙二十八年,福宁州海上网得一大鳖,出其首,则人首也。观者惊怖,投之海。此即海和尚也。”说实话,很难给这种怪物找到一个现实中的原型,毕竟每个传说都口径不一。我们不妨缩小范围,只看《海错图》的描述。

首先,这个“鳖身”就很有意思。这意味着海和尚虽是龟形,但壳被皮肤包裹,像鳖一样。海里没有鳖,只有海龟。现存的海龟中,只有一种符合以上描述——棱皮龟。棱皮龟是地球上现存最大的龟,能长到3米,远远大于其他海龟。严格来说,棱皮龟不算海龟。因为其他海龟都属于海龟科,唯独它属于棱皮龟科。棱皮龟科里只有棱皮龟一个种。它的后背没有角质的甲片,而是包了一层革质的皮肤,与其他海龟截然不同,不知道的人也许真的会以为是个大鳖。棱皮龟也是世界上移动速度最快的爬行动物之一。按身体比例来讲,它的前肢是海龟中最长的。这么长的前肢划起水来,可以达到每小时35公里的速度。这也正好和海和尚“足稍长”的记载相符。

至于“人首”嘛,就见仁见智了。棱皮龟脑袋光光,倒是符合和尚的特点。而它的五官,说像人也像,说不像也不像。有些传说里所说的,海和尚被抓住后会流泪、口念经文,可能是棱皮龟从眼中的盐腺排出含盐液体、发出沉重的呼吸和低吼的现象。

……

前言/序言

【序】一本清代“海鲜”图鉴的解密笔记

中学时,我有一次去故宫玩。身为生物爱好者的我,被书画展区的一排动物画谱吸引了。沿着展台看过去,第一本是《鸟谱》,精美绝伦的花鸟画。第二本是《鹁鸽谱》,各种古代观赏鸽。第三本《兽谱》,各种走兽,里面有一张是一头黑猪。当时我觉得有点可笑,一头猪也值得画进皇家画谱?

但当我看到最后一本《海错图》时,那头猪已经完全不算什么了。这本画谱里全是稀奇古怪的海洋生物,画风也和前几本截然不同。说它是工笔画吧,动物的神态又十分卡通;说它是漫画吧,可又一本正经的样子。而且这些动物似乎在现实中都有原型。记得有一幅是“井鱼”,画的是一只头顶喷水的大海兽,一眼即知其原型是鲸鱼。

看惯了花鸟画的我,惊讶于中国竟然有如此有趣的海洋生物图谱。同时,我感觉体内一个暗埋的兴趣点发光了。

我从小就对动物感兴趣,尤其喜欢昆虫。然而每当家人带我去海边旅游时,我都会第一时间跑到沙滩最边缘的礁石区。那里带给我的兴奋,比昆虫要大得多:石头上附着藤壶、海藻,石缝里藏着小螃蟹,积满海水的石窝里满是伸开触手的海葵、傻头傻脑的小鱼、背着螺壳的寄居蟹……方寸之地竟有如此密集、多样的生物,这是生在城市的我无法想象的。从那时起,我心里就埋下了一颗海洋的种子。

随着长大,我对海洋生物的兴趣越来越浓。阅读相关书籍、去各地沿海探访、在珊瑚礁海域浮潜、拍摄海生物的生态照、为杂志撰写和策划海鲜类稿件、每到沿海城市必去海鲜市场遛弯儿,这些成了我最爱做的事。2014年,一听说《海错图》被故宫出版了,我立马跑到故宫神武门旁的售卖点,买了刚出炉的一本。

翻阅之后,这扇新世界的大门彻底在我面前打开了。它的叫聂璜,出生在明末的杭州,是一位画家兼生物爱好者。他苦于自古以来都没有海洋生物的相关图谱流传,决定自己画一本。康熙年间,聂璜游历了河北、天津、浙江、福建多地,考察沿海的生物。每看到一种,就把它画下来,并翻阅群书进行考证,还会询问当地渔民,来验证古书中记载的真伪。

经过几十年积累,聂璜最终在康熙三十七年(公元1698年)完成了《海错图》。这也是他唯一传世的作品。之后,聂璜就从历史中消失了,此书也没了下落。直到雍正四年(公元1726年)这部书才重现江湖。这一年的皇宫档案记载,太监苏培盛(对,就是《甄嬛传》那个苏培盛)把海错图带入了宫中。

之后,乾隆、嘉庆、宣统等皇帝都翻阅过这部图谱。到了民国,由于日本侵华,故宫文物南迁。辗转中,全套四册书分了家。现在前三册《海错图》留在了北京故宫,第四册则藏于台北“故宫博物院”。

海错的“错”,是种类繁多、错杂的意思。汉代以前,人们就用“海

错”来指代各种海生物。《海错图》描绘了300多种生物,其中的动物几乎涵盖无脊椎动物门和脊索动物门的全部主要类群,还记载了不少海滨植物。这本书颇具现代博物学风格。而且每种生物所配的文字,既有观察记录,又有文献考证,并配趣味“小赞”一首,读来令人兴致盎然。

但我发现,书中也有不靠谱之处。比如有些动物聂璜未曾亲见,仅根据别人描述绘制,外形有很大失真。关于生物习性的记载,也是真假混杂。也正因如此,我得以从文字和画中发现蛛丝马迹,辨别真伪,并一步一步推理分析,从而鉴定出画中生物的真身。就像在破案一样,非常过瘾。

于是,我从2015年夏天开始进行一项工作:用今天生物学的角度,对《海错图》中的生物进行分析、考证。在这期间,除了翻阅各种资料外,我还去辽宁、福建、广东、广西、天津以及日本、泰国等地搜集素材、实地考证……到今天一年半了,不知不觉也写了30篇文章。工作还将继续,先集为一本《海错图笔记》,大家看着玩。

我采用了中国传统本草书的分类法,把书中生物归为“介部、鳞部、虫部、禽部”4类。虽然不符合现代科学的分法,但可以展示古人是怎样给生物分类的。在这30篇文章里,有海洋生物的科普,有故纸堆里的考据,有中国人和大海之间的逸事,也有一些我个人的絮叨。

说白了,就是我读《海错图》时做的30篇笔记。如果看完后,你觉得这是一本有意思、有意义的书,那我就很高兴了。

用户评价

这本《中国国家地理 海错图笔记》简直是打开了我对海洋世界认知的一扇全新的窗户。我一直以为自己对海洋生物有一些了解,毕竟小时候在海边长大,也看过不少纪录片。但这本书的深度和广度完全超出了我的预期。首先,它不仅仅是简单地罗列物种,而是将生物学知识、历史人文背景以及我们现代对海洋生态的认知巧妙地结合在一起。比如,书中对一些传统海错图描绘的生物进行了现代科学的考证和补充,这种跨越时空的对话感非常引人入胜。更让我佩服的是,作者的文字功底极其深厚,既有严谨的学术气质,又不失生动有趣的叙事方式。读起来完全没有那种枯燥的教科书感,反而是像一位知识渊博的老者,娓娓道来那些深海中的奇妙故事。尤其是那些关于古人如何观察和记录海洋生物的描述,充满了对先贤智慧的敬畏。每一次翻阅,都能发现新的细节,比如某种鱼类的迁徙习性、某种藻类的药用价值,都让我对自然的敬畏感油然而生。这本书无疑是一部集知识性、趣味性和艺术性于一体的佳作,强烈推荐给所有对自然科学和历史文化感兴趣的朋友们。

评分这本书的阅读体验非常流畅,仿佛被作者牵着手,进行了一场跨越时空的“海底考古之旅”。它的结构安排十分巧妙,没有采用传统的物种分类法,而是根据不同的历史文献和地理发现脉络进行组织,这使得阅读过程充满了探索的乐趣,而不是机械的知识灌输。我个人对其中关于不同地域海域特有物种的对比分析特别感兴趣。作者通过细致的文本对比和地理数据佐证,揭示了不同沿海文化对海洋生态的不同理解和描绘方式。这种跨学科的分析视角,让我对中国沿海的地理多样性和生物多样性有了更立体、更深刻的认识。而且,这本书的语言风格非常个人化,时而幽默风趣,时而又陷入沉思,读起来一点也不觉得累,反而会让人忍不住想一口气读完,然后合上书本,对着窗外若有所思半晌。它成功地激发了我对海洋探索的原始冲动,让我开始重新审视那些被我们视为理所当然的海洋现象。

评分当我拿到《中国国家地理 海错图笔记》时,首先被它厚重的质感和内敛的封面设计所吸引。它给我的第一印象是“典藏级”的品质。内容上,最让我感到震撼的是作者对于“观察者视角”的精妙把握。我们习惯于用现代的显微镜和声呐来认知海洋,但这本书带领我们回归到最朴素、最依赖肉眼观察的时代,去体会古人面对未知时的那种惊奇和严谨。它不是简单地翻新旧的图谱,而是用一种近乎考古的方式去解构每一幅图背后的文化密码和生物学信息。例如,书中对某些被神话化的海洋生物的科学解读,既尊重了历史记载的价值,又纠正了不符合科学的偏差,这种平衡拿捏得炉火纯青。我特别喜欢其中穿插的一些作者对于海洋保护现状的思考,这些思考并非空泛的口号,而是根植于对物种历史变迁的深刻理解之上,充满了人文关怀。这本书让我明白了,了解一个物种,不仅要了解它的“是什么”,更要了解它在人类历史长河中扮演的“角色”。

评分《中国国家地理 海错图笔记》的价值远超一本普通的科普读物,它更像是一部关于“中国海洋认知史”的精妙导论。最令我印象深刻的是,作者展现出了一种极高的学术良心,所有引用的史料和科学数据都标注得清清楚楚,这使得我们这些带着批判性思维的读者也能安心地沉浸其中。但请不要误会,这种严谨绝不等于枯燥。作者非常擅长用生活化的比喻来解释复杂的生物学概念,比如将深海的压力比喻成一栋摩天大楼的重量,瞬间就让抽象的数值变得具体可感。这本书的魅力在于它的层次感——你可以在第一层感受到生物的奇特外形,在第二层理解其生态位,在更深一层,则能体悟到这份知识传承的艰辛与不易。读完之后,我感觉自己看待海洋的眼神都变得不一样了,充满了对未知的敬畏和对古人智慧的赞叹。这是一部值得反复翻阅、常读常新的精品之作,它让我对“海错图”这一文化遗产有了全新的、充满敬意的理解。

评分说实话,我对这种融合了博物学和艺术鉴赏的出版物通常持保留态度,总担心它会顾此失彼而流于表面,但《中国国家地理 海错图笔记》完全颠覆了我的看法。它的排版设计极具巧思,每一页的布局都仿佛是一幅精心构图的画卷,黑白插图和彩图的穿插使用拿捏得恰到好处,营造出一种古典而又现代的阅读体验。我尤其欣赏作者在讲述过程中所展现出的那种冷静而又充满热情的笔调。在描述那些令人惊奇的深海生物时,作者并没有过度渲染猎奇色彩,而是专注于阐述其生存的逻辑和环境的适应性,这体现了极高的专业素养。阅读过程中,我多次停下来,上网去搜索书中所提及的那些古老或新发现的物种的影像资料,这种“读万卷书,行万里路”般的知识联想体验是很少有书能给予的。它成功地架设了一座桥梁,连接了古代的观察者和现代的探险家,让读者仿佛置身于那个既有墨香又有海腥味的考察现场。这不仅仅是一本关于海洋生物的书,更像是一部关于求知精神的史诗。

评分非常漂亮的图书,图文并茂的,嗯就是比较薄,嗯但愿很全吧,里面有文言文的,有白话文的部分可以了解一下海底世界的小动物们,值得购买。

评分清代画家兼生物爱好者聂璜绘制的《海错图》,共描绘了300多种生物,几乎涵盖无脊椎动物门和脊索动物门的大部分主要类群,还记载了不少海滨植物,是一本颇具现代博物学风格的奇书。

评分非常漂亮的图书,图文并茂的,嗯就是比较薄,嗯但愿很全吧,里面有文言文的,有白话文的部分可以了解一下海底世界的小动物们,值得购买。

评分这本书还比较不错,朋友推荐的,很好看

评分很好,插图丰富清楚,图文并茂

评分清代画家兼生物爱好者聂璜绘制的《海错图》,共描绘了300多种生物,几乎涵盖无脊椎动物门和脊索动物门的大部分主要类群,还记载了不少海滨植物,是一本颇具现代博物学风格的奇书。

评分原海错图在学绘画时看到就觉得特别卡通可爱,博物君将之与现实实物考察比对,变成一本有趣的科普读物。

评分看了第一本,非常喜欢,第二本留着慢慢看啦,有趣的书。

评分一本好书,身为生物爱好者的我被展区的一排动物花圃吸引了。海夫人。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![彩书坊:探索发现大百科 [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10360909/545b4b68Nd3b69dfa.jpg)

![中国历史地图绘本 [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11351950/55473b74N33eb289b.jpg)

![中国儿童地图百科全书·穿越中国 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11660443/55010abdN89616106.jpg)

![中国儿童地图百科全书·走遍世界 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11660445/55010edaN90edcf57.jpg)

![生命是什么 [What is life] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11919040/572089fdNe18ec5a7.jpg)

![蒲蒲兰绘本馆:鼹鼠博士的地震探险 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11224862/58dc617eNcaa9400d.jpg)

![星际穿越 [The Science of Interstellar] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11705717/5576600fNeda7f36a.jpg)

![这才是数学 [荐书联盟推荐] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12120172/5897eca9N2c8f9980.jpg)