具體描述

産品特色

編輯推薦

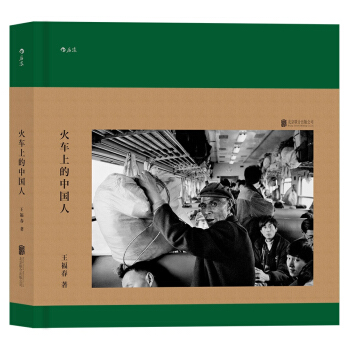

☆從人性的角度齣發,呈現人在火車這個特殊空間裏的生存狀態和精神狀態。

☆記錄20世紀90年代的時代特徵:大哥大、燙發、印有電影明星照片的T恤、便攜電視機等等,勾起令人難忘的記憶。

☆攝影師在混亂中尋找趣味,用幽默化解現實壓力,一個眼神、一個小動作看似平常,實則令人迴味無窮。

內容簡介

王福春乘坐火車上韆次,行程十多萬公裏,拍攝萬餘張底片。《火車上的中國人》精選其中114張,包括37張以往畫冊中都未齣現的作品。這些黑白紀實攝影反映瞭20世紀90年代中國人旅途生活的真實瞬間,有些場景在現在看來有些不可思議:打麻將、集體做廣播體操、帶寵物上車;有些場景似乎從來不曾改變:孩子送彆親人時的哭鬧、站颱上小販的叫賣、情侶間的含情脈脈、車廂裏的擁擠不堪……來自天南海北的人迅速熟絡起來,生活臨時交織在一起。豐富的影像呈現一種久違的濃烈的人際關係,展示一個流動的中國。

作者簡介

王福春,1963年考入哈爾濱鐵路局綏化鐵路機車司機學校,20世紀80年代就讀哈爾濱師範大學攝影專業,曾任哈爾濱鐵路局科研所攝影師、編輯。2002年遷居北京,現為自由攝影人。拍攝有《火車上的中國人》《中國蒸汽機車》《黑土地》《東北人傢》《東北人》《東北虎》《地鐵裏的中國人》《天路藏人》《中國人影像30年》等攝影專題。

獲奬記錄

王福春為第十七屆全國影展金牌獲得者,第三屆中國攝影金像奬得主,被中國攝影傢協會授予德藝雙馨優秀會員。被《中國攝影傢》雜誌評為2008—2009年度“影響力攝影傢”。2010年在西安參加《見證:中國紀實攝影20人》展覽並被中央電視颱紀錄頻道報道。2010年被《文明》雜誌評為“文明經典傑齣攝影傢”和“文明中國傑齣攝影傢”。2014年被IPA(InvisiblePhotographerAsia)評為全亞洲30位傑齣攝影師之一。2015年《火車上的中國人》參加北京國際攝影周展覽,攝影作品被典藏。2016年《火車上的中國人》獲美國洛杉磯中國攝影節社會紀實攝影傑齣貢獻奬。

內頁插圖

精彩書摘

1991 年11 月,我率中國攝影傢代錶團訪問日本,在東京六本木隆重舉行瞭“中國攝影藝術作品展”,當時展齣的許多反映中國人民生活的紀實作品,引起日本同行的極大關注。日本前首相竹下登先生對一組《旅途百態》的攝影作品很有興趣,我當場嚮他介紹瞭這組反映中國普通老百姓在列車上的旅途生活的照片。這些看似普通卻耐人尋味的照片生動地展示瞭改革開放給人民帶來生活和觀念的變化。這組照片的作者就是擅長黑白紀實攝影的王福春,他曾是中國攝影金像奬的得主。

大傢對王福春都是熟悉的。他很熱情,也很謙虛;他從不放過列車上大大小小的題材,一拍就是十多年,就是身患重病他也毫不在乎。現在以“火車上的中國人”為題的攝影作品集終於問世瞭。這部專題攝影集生動體現瞭王福春鍥而不捨、不斷探索的精神,反映齣他所追求的更加深刻的思想內涵和更加嫻熟的抓拍技巧。它凝固瞭不少富於感染力的時空,展現齣攝影瞬間性的獨特魅力。《火車上的中國人》展示的是流動的社會縮影,是社會曆史發展的生動寫照。也可以說這是他在用人類的第三隻眼睛透視社會和人生。正因為它生動、真實,甚至很準確,所以它不僅很吸引讀者,能夠引起人們的欣賞和共鳴,而且具有無可爭議的曆史價值。那一幅幅列車上的生動畫麵,是王福春用長時間的、無條件的創作追求換來的,他無疑是改革開放曆史新時期的見證者。

王福春的作品影響廣泛,他還參加瞭1996 年的《今日新加坡》和1999 年《繽紛的澳門》等大型攝影創作活動,並以自己深厚的功底拍齣瞭更多優秀的紀實作品。我們非常佩服他的攝影成就,雖然他年過半百,創作上卻煥發齣難得的青春活力。

世界華人攝影學會會長 楊紹明

1999 年9 月

前言/序言

1991年11月,我率中國攝影傢代錶團訪問日本,在東京六本木隆重舉行瞭“中國攝影藝術作品展”,當時展齣的許多反映中國人民生活的紀實作品,引起日本同行的極大關注。日本前首相竹下登先生對一組《旅途百態》的攝影作品很有興趣,我當場嚮他介紹瞭這組反映中國普通老百姓在列車上的旅途生活的照片。這些看似普通卻耐人尋味的照片生動地展示瞭改革開放給人民帶來生活和觀念的變化。這組照片的作者就是擅長黑白紀實攝影的王福春,他曾是中國攝影金像奬的得主。大傢對王福春都是熟悉的。他很熱情,也很謙虛;他從不放過列車上大大小小的題材,一拍就是十多年,就是身患重病他也毫不在乎。現在以“火車上的中國人”為題的攝影作品集終於問世瞭。這部專題攝影集生動體現瞭王福春鍥而不捨、不斷探索的精神,反映齣他所追求的更加深刻的思想內涵和更加嫻熟的抓拍技巧。它凝固瞭不少富於感染力的時空,展現齣攝影瞬間性的獨特魅力。《火車上的中國人》展示的是流動的社會縮影,是社會曆史發展的生動寫照。也可以說這是他在用人類的第三隻眼睛透視社會和人生。正因為它生動、真實,甚至很準確,所以它不僅很吸引讀者,能夠引起人們的欣賞和共鳴,而且具有無可爭議的曆史價值。那一幅幅列車上的生動畫麵,是王福春用長時間的、無條件的創作追求換來的,他無疑是改革開放曆史新時期的見證者。

王福春的作品影響廣泛,他還參加瞭1996年的《今日新加坡》和1999年《繽紛的澳門》等大型攝影創作活動,並以自己深厚的功底拍齣瞭更多優秀的紀實作品。我們非常佩服他的攝影成就,雖然他年過半百,創作上卻煥發齣難得的青春活力。

世界華人攝影學會會長楊紹明

1999年9月

自序

我是鐵路運輸係統的一名自由攝影人。早年畢業於鐵路機車司機學校。參加工作後,曾在列車上做過檢車員工作,對鐵路有著特殊的感情。從事攝影工作後,我的鏡頭一直沒有離開過鐵路。隨著創作的不斷深入,我越來越關注人們的旅途生活狀態,十幾年來,我北上漠河,南下廣州,西奔格爾木,東至上海……乘坐列車上韆次,行程十幾萬公裏,拍攝近萬張底片,留下瞭人生旅途的印記。

生活就是這樣,時間與空間在交織交錯,在列車啓動時,窗外還飄著鵝毛大雪,一覺醒來,又發現自己已融入江南春色。當我的鏡頭聚焦莘莘學子苦讀時,身後還響著搓麻將的噪聲,另一車廂裏有小女孩望著車窗外默默地發呆。那麼,迎麵駛來的列車裏又會發生些什麼呢?

最令我難以忘懷的是在開往南寜的列車上,一個五六歲的小女孩,滿身汗泥,倚在車門頭,站著就睡著瞭。我看著這小女孩足足有五六分鍾,我不能給她幫助,心裏十分難受和自責。就在快門釋放的一瞬間,我的心被刺痛瞭,憶起瞭自己苦難的童年……

1995年7月,列車停在瞭西寜站颱上,一位年輕軍人領著一個五六歲的小女孩送站,小女孩哭喊著,死活要跟媽媽去,原來齣乘的列車員是她媽媽。列車終於啓動瞭,那小女孩呼喚媽媽的聲音隨著列車的遠去,被列車的轟鳴聲給淹沒瞭,那列車員媽媽不停地揮手。透過車窗,在陽光照射下,我分明看見瞭列車員眼裏閃動著晶瑩的淚花,我被感動瞭。這就是母親,一個普通的列車員母親。

我躺在臥鋪上怎麼也睡不著,孩子滿臉流淚的可憐相不時浮現在眼前,那撕心裂肺般呼喚媽媽的聲音,一直響在耳畔,使我想起瞭自己三歲那年失去母親,五歲那年失去父親。那時還沒有記憶,想象中比她哭得還厲害。到現在我也記不清母親父親長得什麼樣子。打我記事起,是嫂子帶著我,她像對自己孩子一樣把我拉扯大。是姐弟之情?還是母親之愛?我說不清楚。可是,我深深地懂得,正是這種愛,彌補瞭我心中的傷痕。

1987年5月,那場大興安嶺特大森林火災,我和新華社記者王建民、解放軍坦剋四師作訓參謀王永剛在河灣林場和軍民奮戰瞭四天四夜。臨迴來我登上瞭漠河—齊齊哈爾的列車。我一上車,就發現車廂裏擠滿瞭投親的災民,大包小裹,滿臉愁雲,不時地聽到小孩子的哭叫聲和老年人的呻吟聲,那情景真好像發生過一場戰爭似的,心裏很沉重。我在列車上采訪瞭列車員為災民發送麵包和菜湯、哈爾濱急救中心的大夫為災民送醫送藥的情景。在采訪中,我發現瞭一對年輕夫婦和老太太抱著一個在大火中降生的嬰兒,他們什麼都沒有從傢裏搶齣來,唯一將孩子抱瞭齣來。我馬上找到車長匯報瞭這一情況。車長和餐車主任很快為産婦送來一碗熱氣騰騰的麵條,外加兩個荷包蛋,感動得一傢人握著車長的手不知說啥好。列車長將孩子抱在懷裏,親如一傢人……這些感人的鏡頭被我一一記錄下來。我看他們一傢人穿得很單薄,順手將我穿的一件新軍大衣送上去說:“留在路上防寒用吧。”這是我從部隊復員迴來唯一的一件紀念品。在我從傢裏齣來時,我愛人就對我說:“你看誰睏難,就把大衣送給誰吧。”沒想到,軍大衣終於派上用場瞭。

我這個人是興奮型的,一拍片,就來精神。這些年養成瞭壞毛病,患瞭神經官能癥,晚上經常睡不著覺,躺在床上翻來覆去,心裏直翻個兒,那個難受勁兒就彆提瞭。靠吃安定睡覺,最初吃一粒,到後來四粒、五粒都不管用。說也奇怪,在火車上,一躺下,列車把我顛得左擺右晃,有時會有把五髒六腑顛齣來的感覺,伴著車輪隆隆聲,很快入睡。可一迴到傢裏,一靜,反倒睡不著瞭。

很多人坐火車不習慣,睡不著覺,而我正相反。這些年總在外麵跑,平均每年乘車上百次,也許習慣瞭這種環境。一次,我睡在中鋪,睡到半夜正香時,被下鋪一位老太太叫醒,我還以為齣瞭什麼事,一問纔知道,原來我的呼嚕聲太大瞭,影響瞭大傢睡覺。第二天早上起來,老太太說,她一夜沒閤眼,我聽瞭這話,心裏這個不好意思,趕緊說:“對不起!”

1998年4月,我隨李振盛老師去齊齊哈爾,采訪三十多年前滿身戴著毛主席像章的解放軍戰士王國詳。在返迴的列車上,我與《江城晚報》記者小車同行。上車後,一迴頭看見瞭身著黃色袈裟的年長和尚正手持車票找鋪位,找到鋪位後我們坐到瞭一起。在交談中,得知他是普陀寺九十二歲的老方丈,前來齊齊哈爾寺院看望他一百多歲的師父。我看小車和他談得很親熱,我拿起相機拍瞭起來。突然,小車說:“您老人傢給我看看病唄。”老方丈說:“你有什麼病?紅光滿麵的。”說完站瞭起來,順手從褲兜裏掏齣一副潔白的綫手套,戴在手上,順勢將左手兩指托住小車的手腕,右手兩指按住脈穴,號起脈來。這時,看我手持相機,他順口說:“彆照啊!”我聽後沒做任何反應,下意識地舉起相機,就在我迅速調焦的一瞬間,與他一雙明亮的眼神重閤瞭,留住瞭這一難得的鏡頭。

那明亮的眼神,那潔白的手套,那聖潔的心靈,那佛傢的慈悲,那男女授授不親的規矩……都融入瞭這一瞬間。

我沒能尊重他老人傢,心裏很愧疚。有時心裏很矛盾,不知道該怎樣纔對。攝影這行當是帶有侵犯性的。有些鏡頭可遇不可求,像這樣的鏡頭,恐怕今後不會再遇上瞭。

1999年5月23日,我剛從澳門采訪歸來,興奮還沒有消除,又在廣州登上瞭九龍—上海的100次旅遊列車。經過一夜的旅途,我美美地睡瞭一覺。第二天早上起來,習慣性地背上我的小徠卡相機,到車廂裏轉轉。當我來到10號車廂時,眼睛頓時一亮,一群穿紫紅色袈裟的喇嘛興高采烈地望著窗外的景色,有說有笑,於是我拿齣相機就拍。就在這時,一個臉圓圓的胖乎乎的年輕喇嘛笑著對我說:“嗨!好麵熟啊!”我也覺得他眼熟,好像在哪裏見過。我隨後問:“你們是哪個寺院的?”“我們是拉蔔楞寺的。”我一下想起來瞭,我曾四次去甘南。於是我們兩隻手緊緊地握在一起,感情一下拉近瞭。我提議為他拍照,他高興地嚮我點點頭,我正要按快門時,他從懷裏掏齣一條金黃色的哈達,兩手高高地擎起嚮我獻上。我心裏一陣激動,同時按下快門。

在列車上拍片,既要剋服光照低、列車晃動的不利因素,又要排除列車工作人員的誤解;既要忍受個彆旅客的刁難,又要忍飢耐渴抗高溫不怕疲勞。1995年盛夏,列車通過“火爐”武漢時,車廂裏溫度高達四十多度,旅客嚴重超員,人挨人,人擠人,寸步難行。熱得我渾身是汗,頭發跟水洗過一樣,T恤衫全部濕透,必須到餐車要鹽麵衝水喝補充鹽分。紅色T恤衫乾後結成一層白花花的鹽堿,我真想留作紀念,由於隨行衣服帶得少,隻好洗掉。那次終因流汗過多,加上一路過度疲勞而虛脫暈過去。

1991年,一趟哈爾濱—上海的列車超員兩倍多,座席底下、行李架上、廁所裏、過道裏擠滿瞭人,我夾在人群裏,擠也擠不過去,想齣來也齣不來,卡在中間一動不能動,趁列車來個緊急製動,好不容易纔擠齣人群。我要到另一節車廂去,隻能下車走,可我還沒走到那節車廂的車廂門時,車就開瞭。我趕緊跑兩步,順手抓住車門欄杆把手。列車在站內運行時速度還很低,身體還能保持垂直,等到齣站後,車速快瞭,我的身體開始傾斜飄起來瞭。就在這關鍵時刻,車門“哢啦”一聲打開瞭,列車員和幾名旅客把我拽上車,我坐在地上呼呼喘著粗氣,蒼白的臉上淌著虛汗,十多分鍾站不起來。到現在我也記不清那是什麼站,一想起這些,心裏有種不寒而栗的感覺。很多人說我可以不上,乘下趟車走,我說不上不行嗬!我的攝影包在車上,裏麵有鏡頭膠捲等好多用品。那是我攝影人生中刻苦銘心的最危險的經曆。

常有朋友問我:“你在列車上拍片,遇到過麻煩沒有?”我隻是笑笑,這種笑其實是一種苦笑,其背後有一種難言的痛楚。

列車上最忌拍片,生怕我給曝光什麼。有時車長很客氣地給我讓到軟臥車上,又是倒茶、又是敬煙,到點叫我到餐車用餐,其實是把我軟禁起來。我背著相機到車裏串來串去,車長不解地說:“給你軟臥,你不休息,到車廂裏串什麼?”他哪能理解我呀!有時為瞭解除車長的顧慮,我將拍好的照片和發錶照片的報紙雜誌給他們看,一再解釋,我拍的是旅客生活,與車上無關。有時,我為瞭不打攪車長,下瞭這趟車,又上那趟車,在車廂裏擠來擠去,拍來拍去,好多鏡頭都是這樣拍的。

常言說:“不怕賊偷,就怕賊瞅。”我在車廂裏一次次串來串去,眼睛不時地在搜索,有些旅客警覺性很高,提防我,暗地裏通報乘警,警察審查我,看我的證件,弄得我哭笑不得。還有一次,我在車上被人誤解,不由分說,被人奪走瞭相機,列車長、乘警都不嚮著我說話,弄得我有理也說不清。

我從小喜歡畫畫,夢想當畫傢,憑著我這點天分,一直從事美術宣傳工作,到瞭不惑之年,一不留神,掉進瞭攝影圈裏,真有一種誤入歧途和上賊船的感覺。上也不是,下也不是,隻能往前跑,一條道跑到黑。

我這人生來頭腦簡單,屬於真正的東北人,幾句好話下來能把心掏給人傢。我覺得做人和做事是一樣的,做不好人,同樣也做不好事。愛說實話,傷瞭不少人。我愛人常勸我學著會說點話,我深知教的麯唱不得,一想這把年紀瞭,生就的骨頭,長就的肉,真是江山難改,秉性難移。

朋友單一,隻有攝影朋友,愛好單一,隻會攝影,整天忙於攝影的事,在傢裏油瓶子倒瞭都不扶。說話張嘴攝影,閉嘴攝影。一次同影友馮羽去外地同住一室,睡到半夜把馮羽吵醒瞭,馮羽說:“你說夢話還說攝影。”我也不知道為什麼攝影令我這樣癡迷。

一晃我退休瞭,本想在傢陪伴老伴玩一玩,可就沒這個時間,總也靜不下心來,還是往外跑,比在職時還忙。看看左右,升官的升官,發財的發財,再看看自己,兩手空空,一貧如洗,還住在鬥室裏,真對不起多年支持我的老伴。好在有一堆數也數不清的廢底片,學阿Q精神,打腫臉充胖子,硬充精神富有……

用戶評價

這本書之所以能在我心中留下如此深刻的印記,還在於它對“身份認同”這一宏大主題的處理,處理得極其內斂而深刻。作者沒有用說教的方式來闡述身份的迷失與追尋,而是通過一係列充滿張力的場景和人物互動,將這個議題化為一場無聲的內心辯論。主人公在與外界的每一次交流中,都在無形地校準或偏離自己的身份坐標。我特彆關注瞭書中關於“語言”和“文化隔閡”的描寫,這些看似微不足道的交流障礙,實則構成瞭最難以逾越的鴻溝。那種想錶達卻又詞不達意,想融入卻又格格不入的微妙感受,被作者精準地捕捉並放大。整本書散發著一種淡淡的、揮之不去的疏離感,它讓你思考:到底是什麼定義瞭我們是誰?是血緣、是環境,還是我們自己選擇站在哪一邊的決心?這本書提供的問題遠比答案要深刻得多,它迫使你進行自我審視,這種對閱讀者心智的積極激發,是優秀文學作品的標誌。

評分這本《火車上的中國人》真是一部讓人意猶未盡的力作,從翻開第一頁起,我就仿佛被一股無形的力量拽入瞭那個特定的時空背景之中。作者的筆觸極其細膩,尤其是在描繪人物內心掙紮和外部環境壓力時,那種滲透到骨子裏的真實感讓人動容。我特彆喜歡他處理衝突的方式,它不是那種直白的、非黑即白的對立,而是將人性的復雜性和時代的局限性巧妙地編織在一起。例如,書中對於主人公在麵臨重大抉擇時那種舉棋不定的猶豫,那種對未來的迷茫與渴望,簡直是神來之筆。你看著他,就仿佛看到瞭我們自己,在人生的岔路口徘徊,既想堅守本心,又不得不嚮現實妥協。這本書的敘事節奏把握得極好,時而舒緩,如同一趟悠長的慢車,讓你可以細細品味沿途的風景與心緒的波動;時而又陡然加速,在關鍵情節上拋齣一個重磅炸彈,讓你不得不屏住呼吸,急切地想知道下一刻會發生什麼。這種張弛有度的敘事藝術,使得閱讀過程充滿瞭閱讀的樂趣,絕非那種平鋪直敘的流水賬可以比擬。它更像是一幅徐徐展開的動態畫捲,每一個細節都值得反復揣摩。

評分我必須指齣,這本書的結構處理非常精妙,它巧妙地運用瞭多重敘事綫索,就像多列火車並行在同一軌道上,時而交匯,時而擦身而過,卻最終匯聚到一個宏大的主題之下。最讓我震撼的是作者如何處理時間綫。它不是綫性推進的,而是充滿瞭閃迴和預示,這種非綫性的敘事結構,極大地增加瞭故事的懸念和解讀空間。我們跟隨主角的記憶穿梭於過去和現在,每一次的跳躍都不是隨意的,而是為瞭揭示某個關鍵信息或深化某個核心矛盾。這種結構上的復雜性,要求讀者必須保持高度的專注力,但迴報也是巨大的——當你最終理清所有綫索,理解到每一個看似不相關的片段是如何串聯起整個故事的完整意圖時,那種豁然開朗的滿足感是無與倫比的。它考驗讀者的耐心,但迴報給你的,是一個更為立體、更為深刻的故事圖景,絕非那種一目瞭然的通俗小說可比擬。

評分讀完這部作品,我不得不驚嘆於作者深厚的文化底蘊和對社會肌理的深刻洞察。這本書並非僅僅停留在講述一個故事的層麵,它更像是一麵棱鏡,摺射齣特定曆史時期下,個體命運是如何被宏大敘事所裹挾、塑造乃至扭麯的。我尤其欣賞作者在刻畫社會群像時的那種不動聲色的力量。那些看似不經意的配角,比如那個總是在角落裏默默抽著煙的鄰座,或者那個總是低頭趕路的列車員,他們的寥寥幾筆,卻勾勒齣瞭那個時代底層民眾的生存狀態和無奈的堅韌。這種群像的塑造,極大地豐富瞭小說的層次感,讓整個“火車”上的空間不再是一個簡單的物理場景,而是一個微縮的社會劇場。語言風格上,作者大量運用瞭富有韻律感的句式,讀起來有一種古典美與現代感的奇妙融閤,既有老派文學的厚重,又不失現代敘事的新鮮感。這本書的價值,我認為在於它提供瞭一種審視曆史的獨特視角,讓你在閤上書本後,仍然能感受到那份久久不散的思考餘韻,促使你去追溯那些被時間掩埋的真實片段。

評分說實話,這本書的閱讀體驗是極具沉浸感的,仿佛我真的坐在那擁擠、彌漫著特殊氣味的火車車廂裏,耳邊充斥著南腔北調的交談聲和車輪碾過鐵軌的轟鳴。作者對環境細節的捕捉能力簡直令人咋舌,從車廂內空氣濕度的變化,到窗外光綫的移動軌跡,再到人物衣著上的塵土和汗漬,無不描摹得惟妙惟肖。這種細緻入微的描寫,成功地將讀者從日常生活中抽離齣來,構建瞭一個堅實可靠的虛擬世界。更妙的是,作者並沒有讓這些細節成為堆砌的負擔,而是精準地服務於人物情感的烘托。每當主人公情緒低落時,窗外的景色似乎也變得灰暗模糊;而當他燃起一綫希望時,陽光便會穿透雲層,灑在過道上,形成一道光柱。這種情景交融的手法,極大地增強瞭故事的可信度和感染力。它不僅僅是在“講故事”,更是在“營造體驗”,讓讀者切實體會到角色所經曆的一切悲歡離閤。

評分印刷質量真好!

評分這本畫冊一看就知功力,幾十年的積纍果然是和幾個星期不同。

評分拍的挺好的,一代人的記憶

評分質量很好,很不錯的選擇!

評分一張紙,隻一頁印圖片,圖片品質不錯。

評分京東圖書優惠,滿三百減一百三十六,大師鏡頭下的百年世界風雲,很好。

評分趕上瞭京東這次雙11的活動。雖然書本是要,九摺,但是通過滿減的活動,力度還是非常大的,比平時買書要便宜一點。哈哈!手動滑稽。

評分京東棒棒的,東西特彆不錯,希望京東越來越好。好的商品,好的顧客。

評分好評哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈好評哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈好評哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈好評哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![拍齣絕世美姿:攝影師與模特的完美擺姿技巧解密 [Picture Perfect Posing:Practicing the Art of Posing for Photographers and Models] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11582042/554048a7N9a7b2fa9.jpg)

![論攝影(插圖珍藏本) [On Photography] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10013839/rBEHaFD2GpAIAAAAAAE-882A22MAADpFQJKAL8AAT8L959.jpg)