具体描述

图书基本信息

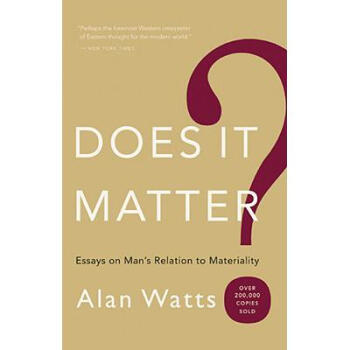

Does It Matter?: Essays on Man's Relation to Materiality

作者: Alan W. Watts;

ISBN13: 9781577315858

类型: 平装(简装书)

语种: 英语(English)

出版日期: 2007-10-01

出版社: New World Library

页数: 129

重量(克): 158

尺寸: 21.844 x 14.478 x 1.016 cm

商品简介

This series of essays represents philosopher Alan Watts's thinking on the confounding problems of our relation to our material environment.用户评价

读完这本书,我最大的感受是,作者似乎是一位站在历史的烟雾弥漫之处,冷眼旁观人类文明兴衰的智者。他的笔触冷静到近乎冷酷,但在这种冷静之下,又蕴含着对人类困境深沉的悲悯。探讨“价值”的部分尤其令人印象深刻,他没有从传统的道德或功利主义角度切入,而是像一个社会人类学家那样,考察价值是如何在群体互动和符号系统中被建构、被神圣化,又是如何在一代人的更迭中悄无声息地消融的。我感觉自己仿佛被邀请进入了一场跨越千年的辩论会,而作者就是那个手持火炬、照亮所有角落的主持人,毫不留情地揭示了那些被我们刻意忽略的矛盾和虚伪。这本书的结构安排也十分精妙,章节之间的逻辑跳跃感很强,但每次跳跃都像是一次必要的视角转换,让你不得不从一个完全不同的维度去重新审视前一个论点。这需要读者具备一定的抽象思维能力,如果指望循规蹈矩的线性叙事,可能会感到有些吃力,但一旦跟上作者的思维节奏,那种豁然开朗的体验是无与伦比的。

评分我通常对这种探讨“人与关系”的论著抱持着审慎的态度,因为它们很容易流于个人经验的放大或陷入过于主观的诠释。然而,这本书却成功地突破了这一窠臼。作者展现了一种近乎科学家的严谨,在讨论人际连接的本质时,他引用了大量的社会学、心理学甚至生物学上的观察,使得他的论述具有了坚实的支撑。尤其是在论述“他者”的不可完全抵达性时,那种细腻的文字描绘,让我清晰地‘看’到了两个人之间那层薄薄的,却又永恒存在的隔膜。它不是在贩卖孤独感,而是在理性地承认一种结构性的隔离状态,并探讨在这种隔离中,我们如何建立起最真实、最负责任的关系。我尤其喜欢他避免使用那些过于煽情的词汇,一切都克制而精准,反而赋予了情感更深厚的穿透力。这本书对于那些在亲密关系中感到困惑,希望从更宏大、更客观的框架下理解人与人之间复杂互动的读者,将是一次醍醐灌顶的阅读体验。

评分这本书的文字功底令人赞叹,它拥有散文的韵律感,却饱含着思想的重量。阅读它,就像是在一个布置得极其考究的迷宫中行走,每一步似乎都充满着偶然性,但最终你会发现,所有的路径都指向同一个中心点——对“存在”的深刻反思。作者在探讨“自由”的议题时,采取了一种“负向定义”的策略,不是去歌颂自由的美好,而是细致地描绘出那些限制我们自由的无形枷锁,包括语言的局限、历史的惯性乃至我们自身的认知偏见。这种“去魅”的过程是痛苦的,因为它剥夺了许多我们赖以生存的舒适的幻觉,但正是这种坦诚,使得最终达成的任何一种“解放”都显得无比珍贵。我发现自己多次停下来,不仅仅是为了思考,更是为了细细品味那些措辞的巧妙和句式的张力。对于那些追求阅读的艺术性与思想的深度完美结合的读者来说,这本书绝对值得反复咀嚼。

评分这本书最吸引我的地方,在于它敢于触碰那些我们日常生活中为了维持社会和谐而心照不宣回避的“裂痕”。它不是一本提供安慰的书,恰恰相反,它像一面高倍放大镜,聚焦于人类经验中那些不适、矛盾和无法调和的二元对立。例如,在处理“真诚”与“表演”的张力时,作者没有简单地谴责社会性的虚假,而是深入挖掘了“表演”作为一种自我保护机制的必要性,以及在何种程度上这种机制吞噬了真正的自我。这种不偏不倚,近乎临床的分析态度,使得读者在面对自己的行为模式时,少了一份道德审判的负罪感,多了一份冷静的自我观察。我感觉这本书为我提供了一个全新的“分析框架”,让我能够跳出日常情感的漩涡,以一个更具距离感的视角去重新审视自己的选择和动机。它对“我们为什么成为我们现在这样的人”这个问题,给出了一种充满力量但绝不轻松的解答。

评分这本书的视角之新颖,简直让人耳目一新。作者似乎有着一种近乎外科手术般的精准,将我们习以为常的许多哲学命题层层剥开,直抵其最核心的、往往是令人不安的真相。我特别欣赏他对“意义”这个宏大概念的处理方式,它不是那种高高在上的理论说教,而是通过一系列看似日常、却又步步紧逼的思辨路径,引导读者去审视自身存在的根基。比如,在探讨时间流逝的章节,他没有陷入对“永恒”的空泛赞美或绝望批判,而是聚焦于“此刻”的重量与虚无,那种在阅读过程中,你感觉自己的思维正在被一股强大的内在逻辑推动着向前,而无法轻易停下来喘息的感觉,非常过瘾。这绝不是一本可以轻松翻阅的消遣读物,它要求读者拿出百分之百的专注力,甚至需要时不时地停下来,合上书本,在自己的世界里进行一场小型的“存在危机”的自我对话。对于那些厌倦了陈词滥调的哲学普及读物,渴望一些真正能挑战固有认知的作品的读者来说,这本书无疑是一个宝藏。它没有提供简单的答案,但它给出了更重要的东西:一套更锋利的提问工具。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有