具体描述

内容简介

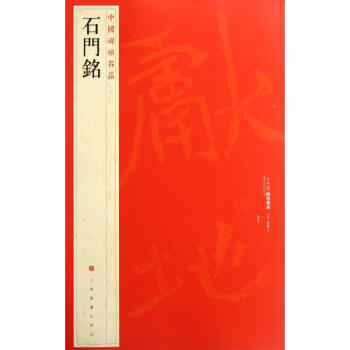

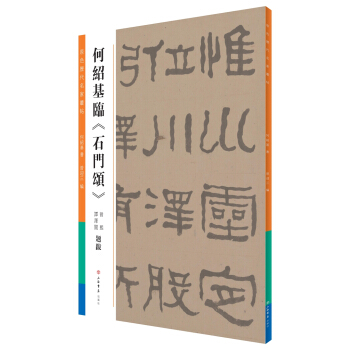

何绍基精通金石书画,以书法著称于世。他是一位十分勤奋的书法家。他自己说:“余学书四十余年,溯源篆分。楷法则由北朝求篆分入真楷之绪。”何绍基早年由颜真卿,欧阳通入手,上追秦汉篆隶。他临写汉碑极为专精,《张迁碑》、《礼器碑》等竟临写了一百多遍,不求形似,全出己意。进而“草、篆、分、行熔为一炉,神龙变化,不可测已。”至今存临本仍然不少。《石门颂》是东汉隶书的优秀作品,又是摩崖石刻的代表作。它对后来的书法艺术发展产生了巨大的影响。被称之为国之瑰宝,清代张祖翼评说:“三百年来习汉碑者不知凡几,竟无人学《石门颂》者,盖其雄厚奔放之气,胆怯者不敢学也。”何绍基的《石门颂》临本,经过曾熙、谭延闿等民国书家的鉴赏,认为达到极高水平,至今仍有示范意义。故按其原本,原色印制,以满足书法爱好者之需求。

作者简介

何绍基(1799-1873),晚清诗人、画家、书法家。字子贞,号东洲,别号东洲居士,晚号蝯叟。湖南道州(今道县)人。通经史,精小学金石碑版。书法初学颜真卿,又融汉魏而自成一家,尤长草书。有《惜道味斋经说》《东洲草堂诗?文钞》《说文段注驳正》等著。曾迎三,曾熙曾孙,书画收藏家、研究家,编有《曾熙书法集》等多种。

用户评价

作为一名对隶书怀有深厚感情的爱好者,我一直认为,学习经典碑帖,不仅仅是技法的模仿,更是对古人精神世界的探寻。何绍基临《石门颂》这本书,恰恰提供了这样一个绝佳的机会。每一次翻阅,我都仿佛能穿越时空,与何绍基先生一同坐在案前,感受他对《石门颂》的理解与再创作。他的临摹,不仅仅是形似,更有着一种神似。他抓住了《石门颂》的精髓,那种汉隶特有的古朴、典雅、雄健,在他的笔下得到了完美的呈现,甚至在某些地方,又增添了属于他个人时代的审美韵味。我特别喜欢他处理“蚕头燕尾”的方式,既保留了原碑的特点,又显得更加生动自然,仿佛一呼一吸,充满了节奏感。书中的每一处转折,每一个收笔,都蕴含着他对汉隶法度的深刻体悟,让我受益匪浅。

评分在我看来,一本优秀的碑帖临摹本,不仅仅是提供了一个临习的范本,更应该能够引发读者对原作和作者的深入思考。何绍基临《石门颂》这本书,就做到了这一点。每一次翻开,我都能从他的临作中发现新的细节,新的领悟。他对于《石门颂》的结构处理,既保留了原作的典雅,又加入了自己对空间分割的理解,使得整体布局更加协调统一。他对于墨色的运用,也是极具匠心,时而浓墨重彩,时而飞白枯笔,层次感分明,极富表现力。这种对笔墨的精湛掌控,让我深刻体会到了书法艺术的魅力所在,也更加坚定了我要在这条艺术道路上不断探索的决心。

评分学习书法,就像是在攀登一座座艺术的高峰。而何绍基临《石门颂》,无疑是一处绝佳的攀登点。这本书的装帧设计简洁大方,打开之后,扑面而来的便是何绍基先生那雄浑古朴的书法作品。我尤其注重临习过程中对“意”的把握,而何绍基先生的临作,正是将《石门颂》的“意”——那种汉代士大夫的坦荡胸襟与文人雅士的风流情怀,通过他的笔墨淋漓尽致地展现了出来。他的隶书,少了些许刻板,多了几分灵动,仿佛是在讲述一段久远的故事。在字里行间,我能感受到他对于汉隶笔法的理解,以及他对《石门颂》碑文意境的深刻体会。每一次临摹,都像是在与这位前代大师进行一场跨越时空的交流,从中汲取养分,提升自己的艺术修养。

评分作为一名对中国传统文化有着浓厚兴趣的读者,我对书法艺术情有独钟。何绍基临《石门颂》这本书,是我近期最喜爱的一本。它不仅仅是一本书法作品集,更是一部关于历史、关于艺术、关于传承的精彩篇章。何绍基先生的临摹,可以说是达到了“形神兼备”的境界。他不仅在形态上忠实于《石门颂》,更在神韵上赋予了其新的生命力。我尤其欣赏他处理汉隶的“折”和“顿”时所展现出的力量感,那种坚实而又富有弹性的笔触,仿佛诉说着历史的厚重。通过这本书,我不仅学习到了书法的技法,更感受到了中国传统文化的博大精深。

评分在众多书法碑帖中,《石门颂》以其独特的风格占据着重要的地位。而何绍基先生的临本,更是将这份经典以一种全新的视角呈现给了我们。这本书的内页纸张质感极佳,印刷清晰,能够最大程度地还原何绍基先生笔下的每一个细节。我常常沉浸在他的字里行间,感受他对于《石门颂》的理解与诠释。他对于笔画的粗细变化、墨色的浓淡枯润的运用,都达到了出神入化的地步。尤其是在处理一些字形结构时,他展现出的那种巧妙的空间分割与平衡,令人拍案叫绝。这不仅仅是一次临摹,更是一次对汉隶精神的深刻挖掘与传承。

评分长期以来,我对汉隶的兴趣就颇为浓厚,尤其钟情于《石门颂》的端庄大气与洒脱飘逸。市面上关于《石门颂》的临摹本不在少数,但何绍基先生的版本,总能给我一种别样的震撼。这本书的印刷质量也相当出色,能够清晰地展现出何绍基先生笔下的每一个细节,包括他行笔时笔锋的走向、墨色的微妙变化,以及纸张本身的纹理所带来的独特质感。我曾花费大量时间去研究他处理结体的特点,如何通过字的重心调整,使得整个篇章既有疏朗之致,又不失浑然一体的视觉效果。他对于字间距和行间距的把握,也极具匠心,使得每一行字都如同潺潺流水,连绵不绝,却又各有独立的气韵。阅读他的临作,不仅是在学习书法,更是在进行一次关于线条、结构与审美的深度对话。

评分对于许多书法爱好者而言,《石门颂》是入门汉隶的必修经典,而何绍基先生的临本,更是将其中的精髓以一种更为直观、易懂的方式呈现出来。我曾多次尝试临习《石门颂》,但总感觉难以捕捉其神韵。直到接触到何绍基先生的这本临作,才仿佛找到了方向。他对于《石门颂》的理解,深入骨髓,并将其转化为自己独具特色的笔墨语言。在他的笔下,那些原本看似平淡的笔画,都充满了力量与生命。我尤其喜欢他处理一些长横画的方式,起笔藏锋,行笔厚重,收笔回锋,每一个动作都显得那么自然而又充满韵味。这种精妙的笔法,对于初学者而言,无疑是宝贵的财富。

评分长久以来,我一直在寻找一本能够真正打动我的《石门颂》临摹本。直到我遇到了何绍基先生的这本。这本书的出现,可以说是我书法学习道路上的一大惊喜。何绍基先生的临作,最大的特点在于其“雄浑”与“典雅”的完美结合。他既有汉隶的古朴之气,又融入了自己独特的时代审美。在观摩他的作品时,我能清晰地感受到他对于笔法的精研,以及他对《石门颂》碑文内容的深刻理解。他处理“蚕头燕尾”的方式,既保留了原作的韵味,又显得更为生动自然,充满了生命的律动。这本书不仅是一本临习的范本,更是一本能够启发思考、提升审美的艺术瑰宝。

评分《石门颂》的隶书,以其飘逸灵动而著称,而何绍基先生的临摹,则在保留其飘逸的基础上,更添了几分雄浑的骨力。这本书的出版,对于广大书法学习者来说,无疑是一场及时雨。我曾经花费很多精力去揣摩《石门颂》的“飞白”之妙,但始终不得要领。直到看到何绍基先生的临作,我才恍然大悟。他对于飞白的运用,不是故意的枯涩,而是在笔画的运行过程中,自然而然地产生的效果,仿佛笔尖在纸上跳跃,留下了深刻的痕迹。这种对笔墨质感的绝佳把握,让我对汉隶的理解上升到了一个新的高度。

评分《石门颂》历来是隶书学习者心中的一座高峰,而何绍基先生的临摹,更是将这份经典以一种独特的方式传承下来。翻开这本书,首先映入眼帘的便是那苍劲有力、雄浑大气的一笔一画。何绍基先生在临摹过程中,并未一味地模仿,而是在忠实原作的基础上,融入了自己深厚的功力与独特的理解。观摩他的笔法,你能感受到一种扑面而来的力量感,起笔的顿挫、行笔的迟缓、收笔的遒劲,每一个细节都充满了生命力。他的用笔,仿佛将刀刻石的质感带入了纸上,线条的粗细变化、墨色的浓淡枯润,都表现得淋漓尽致。尤其是在一些长画的牵丝引带处,更是看得出他对笔锋的掌控达到了炉火纯青的地步,线条仿佛在空中游走,却又牢牢地黏附在纸上,既有飘逸之感,又不失沉着之气。这种力量与灵动的结合,是何绍基临《石门颂》最令人称道的特色之一。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有