具体描述

产品特色

编辑推荐

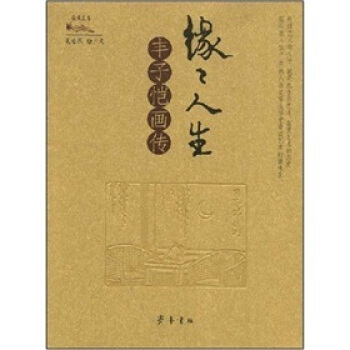

★国际翻译界gao奖项——“北极光”杰出文学翻译奖、中国翻译文化终身成就奖获得者,诺贝尔文学奖候选人,中国诗词英法韵译专家,著名翻译家许渊冲先生完整的人生自传。

★央视重磅节目《朗读者》首期嘉宾

★本书不仅展示了许渊冲先生将近一个世纪的追梦历程,更如实记录了他与著名翻译家赵瑞蕻、王佐良以及中国社科院的江枫教授、南京大学的许钧教授、复旦大学的陆谷孙教授等人围绕翻译的“真”与“美”、“神似”与“形似”等涉及翻译核心的问题展开的大论争。

★收有多张珍贵历史照片。

★本书为钱理群、汤一介、刘再复、柳鸣九等先生所著“思想者自述文丛”之一种。

思想者自述文丛:

一群当代中国耳熟能详的人文名家;

一部多领域、多声部多重奏的文化交响;

一次思想界活化石般如椽巨笔们的倾情自述;

一场值得期待的群英荟萃的传记盛宴……

内容简介

本书是著名翻译家许渊冲先生迄今为止zui完整的人生自传,讲述了一个个人梦想与家国理想高度统一的知识分子的追梦人生。作品不仅展示了许渊冲先生将近一个世纪的追梦历程,更以坦荡的胸怀,如实记录了他与著名翻译家赵瑞蕻、王佐良以及中国社科院的江枫教授、南京大学的许钧教授、复旦大学的陆谷孙教授等人围绕翻译的“真”与“美”、“神似”与“形似”等涉及翻译核心的问题展开的大论争,一字一句均可见作者的真性情。

作者简介

许渊冲,北京大学教授,著名翻译家。1921年生于江西南昌。1943年毕业于西南联大外文系,1944年考入清华大学研究院外国文学研究所,1950年获得巴黎大学文学研究文凭。毕生致力于翻译工作,在国内外出版《诗经》《楚辞》《李白诗选》《西厢记》《莎士比亚选集》《红与黑》《包法利夫人》《追忆似水年华》《约翰?克里斯托夫》等中、英、法文学作品120余部,是中国诗词英法韵译的唯yi专家。1999年被提名为诺贝尔文学奖候选人。2010年获中国翻译协会翻译文化终身成就大奖。2014年获翻译界gao奖项——国际译联"北极光"杰出文学翻译奖,系首位获此殊荣的亚洲翻译家。

精彩书评

我们所处的国际化环境需要富有成效的交流,许渊冲教授一直致力于为使用汉语、英语和法语的人们建立起沟通的桥梁。

——国际译联评奖委员会颁奖词

目录

一、 源头活水二、 大道之行

三、 堂表兄弟

四、 小学精英

五、 同学少年

六、 中学岁月

七、 我学英文

八、 大学情缘

九、 诗和莎剧

十、 南茜萝芝

十一、 天祥美梦

十二、 巴黎大学

十三、 初露锋芒

十四、 翻译毛诗

十五、 唐诗宋词

十六、 英法名著

十七、 风骚古诗

十八、 五代宋元

十九、 明清戏曲

二十、 超越美梦

二十一、“中华之光”

二十二、创办一流大学

附录 著译表

精彩书摘

二、大道之行

父母对我小时候的影响,我当时并不清楚,是后来回顾时才发现的。其实,小时候对我影响更大的,是哥哥渊洵。他比我大四岁,在模范小学(后来改名为实验小学)读书时,比我高三级。当时小学的读本是看图识字的。我喜欢看他读本中的图画,不认得的字就问他,所以在一年级就等于上三年级了。记得他的读本中有鸡犬牛马的图画,故事是个寓言,说过年要吃好菜,吃什么呢?先说杀鸡,鸡说:“我会啼鸣,杀了我,谁替你们报晓?”于是就说杀狗,狗说:“我会看门,杀了我,谁替你们守夜?”再说宰牛,牛说:“宰了我,谁给你们耕田?”又说杀马,马说:“杀了我,谁给你们拉车?”最后只有杀猪,猪却只能说:“今天大家都快活,为何要杀我?”这个寓言是教人要做个有用的人,颇有“意美”;书中有画,又有“形美”;猪说的话押韵,还有“音美”。这从小就培养了我对“三美”的爱好。00

培养对“音美”的爱好,更重要的是音乐课。记得上海五卅惨案时,哥哥在音乐课上学了一支歌,回家来唱给我们听,直到八九十年之后,我还依稀记得歌词,可见“音美”给人印象之深。歌词大致如下:

帝国主义勾结军阀害我中华,

几阵枪声满街热血一场残杀。

此仇不报还成什么国家?

热泪的抛:抛,抛,抛!

大凡的恼:恼,恼,恼!

心头的火:烧,烧,烧!

此仇必报:报,报,报!

后四句每句三个叠字,给我印象很深。后来读到陆游写给他前妻唐婉的《钗头凤》,才知道这种叠字的用法古已有之。陆游词的原文如下:

红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳。

东风恶,欢情薄。

一怀愁绪,几年离索。错,错,错!

春如旧,人空瘦,泪痕红浥鲛绡透。

桃花落,闲池阁。

山盟虽在,锦书难托。莫,莫,莫!

我把第三行(心中充满哀思,我们分别多年)和第六行(山盟海誓还在,谁能替我送信?)译成英文如下:

(第三行)In my heart sad thoughts throng;

We’ve severed for years long.

Wrong,wrong,wrong!

(第六行)Our oath is still there. Lo!

No word to her can go.

No,no,no!

把叠字译成英文叠词,可见“音美”对我影响多大。

再看美国译者华逊(Burton Watson)这两行的译文:

(第三行)A heart all sadness,

Parted how many years?

Wrong!wrong!wrong!

(第六行)Mountain-firm vows go forever

But a letter would be useless now,

Don’t!don’t!don’t!

“一怀愁绪”说成“满心忧伤”,基本是对等译法,这四个字译得还算不错。“几年离索”译成问句(离别了多少年?)就误解了原意。“错,错,错”虽然译成三个叠词, 但原意说分开是错误的,华译改成问句就上下文不连贯了。“山盟”没用字对字的译法,说是誓言坚定如山,译得很好,但“在”字的意思是当年的誓言还留在墙上,华译go forever就牛头不对马嘴了。原文“锦书难托”是音信难通的意思,华译useless却是说写信也没有用,最后虽然用了三个叠词,还是没有传达诗人的思想感情。其实,找不到对等词时,可选最好的译语表达方式。这就是中国学派的优化译法或创译法。

不同的语文,优化的方法可以相同,也可以不同,如陆游词这两行的法译文:

(第三行)Nous déplorons le sort,

De ces années,vivant comme morts.

Tort,tort,tort!

(第六行)Notre voeu reste inébranlable comme un mont,

Mais est-ce qu'il tient bon?

Non,non,non.

“一怀愁绪,几年离索”说成我们为这几年生不如死的命运而悲叹,这是“从心所欲”的译文,但是有没有逾矩呢?悲叹不是愁绪吗?生不如死的命运不是“离索”的具体化吗?所以可以说,译文是为了音美而加强了意美。至于原文第六行,“山盟”说成像山一样不可动摇的盟誓,比美国华逊的英译强调意味更重。“锦书”的内容是什么呢?不就是问,当年的山盟海誓还起作用吗?回答是不起作用了。这就是舍形式而取内容的翻译法,说明中国“从心所欲不逾矩”的翻译理论可以解决意美和音美之间的矛盾。

也许一个译例说服力不够强,我们再看看唐婉回答陆游的《钗头凤》,全词如下:

世情薄,人情恶,雨送黄昏花易落。

晓风干,泪痕残。

欲笺心事,独语斜阑。难,难,难!

人成各,今非昨,病魂常似秋千索。

角声寒,夜阑珊。

怕人寻问,咽泪装欢。瞒,瞒,瞒!

现在,先看原诗第三行、第六行的英译文:

(第三行)I’d write to him what’s in my heart;

Leaning on rails,I speak apart.

Hard,hard,hard!

(第六行)Afraid my grief may be descried,

I try to hide my tears undried.

Hide,hide,hide!

第三行的译文说:我要写信把我的心事告诉他,斜倚着栏杆,我还能把心事告诉谁呢?难啊,难啊,难啊!这段译文和原文比较接近,所以没有多少从心所欲的文字。第六行的译文说:怕人发现我的痛苦,我不让人看见我还没有擦干的眼泪。隐瞒吧,隐瞒吧,隐瞒吧。这里把“寻问”具体化为发现我的痛苦,把吞下眼泪浅化为没有擦干。这都是为了押韵的音美而淡化了一点意美。是得是失?各有各的看法。下面再看这两行的法译:

(第三行)Silencieuse,je m’appuie sur

La balustade pour épancher mon coeur pur:

Dur,dur,dur.

(第六行)J’ai peur d’être vue,effa�揳nt la tache

De mes pleurs sur mon visage et je me cache.

Cache,cache,cache!

第三行的“欲笺心事”,说成“为了吐露我纯洁的心灵”而放下一行了,“纯洁”是为了押韵而加上去的,介词却放到上一行了。这都是为了音美而做出的权宜之计,是否得不偿失,可以研究。第六行的“怕人寻问”说成怕人看见,“咽泪”为了押韵说成“擦去泪痕”,也是为了押韵而做出的变通。这些变通是否得当,要看能否使人知之、好之、乐之了。总而言之,这些叠词的译法都是小时候听哥哥唱爱国歌曲学来的。可见小事情可以产生大影响,大事情也是由一点一滴的小事积累而成的。

哥哥教我的歌后来对我影响更大的,可能还是他去参加全省体育运动会学的《大同歌》。歌词是从两千年前的《礼记》中选出来的,当时一点不懂,但是因为并不难唱,居然记住了,几十年不忘。歌词是:“大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。……货,恶其弃之于地也,不必藏于己;力,恶其不出之于己也,不必为己。……”现在看来,“大道”具体地说是大路,抽象地说是大道理,就是说,走路要走大路,行为要合乎大道理。什么大道理呢?天下是公众的,是为公众服务的。用今天的话来说,这不就是民主之道吗?天下是公众的,这不是“民有”吗?为公众服务,这不是“民享”吗?我在高中二年级上英文课时,读了美国总统林肯的演说词,记得他说过“民主”包括“民有、民治、民享”(of the people,by the people,for the people)。“选贤与能”不就是“民治”吗?可见民主之道,早在两三千年前的《礼记》中就有了,怎么西方还说中国不民主呢?至于“货”就是货物、商品,货物不要浪费,不要垄断,这不是反对垄断资本主义吗?力,只怕自己没有出力,而出力不只是为了自己,这不是社会主义、共产主义的各尽所能、不谋私利吗?而在西方,柏拉图也说过:共产主义要建立领导没有私产的社会,可见民主和共产主义,早就是中西共有的了。

中西都要民主,西方强调民治,中方强调民享。中国也要民治,不过强调的是选贤与能,贤者有德,能者有才,德才兼备才能为人民服务,而在古代,有德有才就可进行礼乐之治。礼是善的外化(或具体化),乐是美的外化,礼乐之治就是尽善尽美地为人民服务。冯友兰说:礼模仿自然界外在的秩序,乐模仿自然界内在的和谐,礼乐之治就是天人合一。由此可见礼教和乐育的重要,礼乐培养的是好人。西方不谈礼教,重视体育和音乐。体育要人跑得快,跳得高,举得重,扔得远,培养身强力壮的强人。这就是中西文化的差异。在真、善、美三方面,西方更重真,中方更重善,双方都重美。西方更重强人,中国更重好人,中西结合,就可以建设一个不以强凌弱的和谐社会、大同世界了。这就是我从小时候学唱的《大同歌》中学到的东西。更巧的是,《大同歌》是作为运动会会歌来教育学生的。这就是说,早在我小时候,音乐和体育就已经结合起来对我进行教育了。

以上讲的都是中文歌对我的影响。其实不只是中文歌,我学的第一首英文儿歌也是哥哥教的,记得前两句是:

Twinkle,twinkle,little star,

How I wonder what you are!

小小星星眨眨眼睛,

我不知道你是什么精灵。

Twinkle(闪烁)发音并不容易,但是因为两句押韵,念得顺口,跟着哥哥唱,也就记住了,可见音美有助于记忆。我不但记住了,后来翻译的时候还用上了。如译徐志摩的《再别康桥》,第二段前半部的原文和我的译文分别是:

寻梦?

撑一支长篙,

向青草更青处漫溯;

满载一船星辉,

在星辉斑斓里放歌。

但我不能放歌,

悄悄是别离的笙箫。

Where is the dream?

Could a pole long

Pick up among the weeds a dreamer’s song?

My boat is fully loaded with the twinkle

Of stars, but I won’t wrinkle

The water with my flute

Which, hearing us part, becomes mute.

原文是“彩虹似的梦”,所以“青草更青处”的颜色就不一定要翻译了。“星辉”是指星光,可以译成starbeams,但星光是静态的,星辉更有动感,所以这里用twinkle(闪烁)更好。“放歌”也有动感,如说“唱歌”那就更重声音,更重听觉,这里译文用了wrinkle(起皱),仿佛歌声像风一样吹皱了康河的水面,这就用触觉代替了听觉,而且“起皱”和“闪烁”的英文押韵,加强了听觉的音美,这就不至于得不偿失了。最后一行,诗人说“笙箫”“悄悄”,是把乐器拟人化,所以译文说笙箫听见人要离别就悄无声了,也是用听觉来加强静态。此外,第二、三行的long(长)和song(歌)押韵,最后两行的flute(笙箫)和mute(悄悄)也押韵,这都用了音美来增加诗意或诗的意美。总之,徐志摩是喜欢象征主义的诗人,喜欢“视、听、闻、味、触”五官并用,所以译者也把音乐和体育结合起来了,而这和哥哥教的儿歌有关。

1956年《一切为了爱情》中译本出版后,许渊冲回南昌与父亲、继母、弟弟、弟媳在豫章公园合影以上谈的是在音美方面我受到家庭的影响,至于形美方面的影响可能更大。虽然母亲喜欢画的是花木虫鸟,哥哥和我喜欢玩的却是英雄画片。我小时候喜欢的第一本连环图画书《杨戬出世》,画的是少年英雄杨戬打败哼哈二将郑伦、陈奇,后来又打败孙悟空的故事。画片上的杨戬头戴紫金冠,身披黄金甲,手执三尖两刃刀,身边跟着一只哮天犬。孙悟空会七十二变,杨戬却能每一变都胜过他:悟空变鸟,他就变鹰;悟空变虎,他就变狮;悟空变庙,他又变神。这从小培养了我的好胜心。甚至后来翻译文学作品时,如果作品已有前人的译文,我就要尽可能胜过前人。不能胜过,也想别出心裁,不肯落入前人的老套。

就以译诗为例吧。吕叔湘1947年、1985年在《中诗英译比录》序言中说:“初期译人好以诗体翻译诗,即令达意,风格已殊。稍一不慎,流弊丛生。故后期译人Waley、小畑(Obata)、Bynner诸氏率用散体为之。原诗情趣,转能保存,此中得失,可发深省。”这和我的“音美”译法刚好相反。究竟谁是谁非呢?我们先来看看吕先生称赞的后期译人的译作吧。例如李白的《静夜思》有小畑和Bynner的译文。原文是:“床前明(山)月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”小畑和Bynner的译文如下:

On a Quiet Night

I saw the moonlight before my coach,

And wondered if it were not the frost on the ground

I raised my head and looked out on the mountain moon,

I bowed my head and thought of my far-off home.(Obata)

In the Quiet Night

So bright a gleam on the foot of my bed-

Could there have been a frost already?

Lifting myself to look,I found that it was moonlight.

Sinking back again,I thought suddenly of home. (Bynner)

原诗第一句有两种解释:第一个“床”字有人说是“井床”,“明月光”有人说是“山月光”,所以小畑在第三行就译成“山月”了。我的看法是:这首诗流传千年,已经成为民族文化,诗中“床”是“井床”或是“卧床”,“月”是“明月”或是“山月”,这是个“真”的问题,而一千年来读者喜欢的是“卧床”和“明月”,这是个“美”的问题。诗已流传千年,就不只属于一千年前的诗人,也属于一千年来的读者,成为一千年来的民族文化了。英国诗人艾略特说得好:诗人个人的力量有限,民族文化的力量无穷。所以李白这首诗的理解,“井床”和“山月”的问题并不重要。小畑的译文基本是字对字的翻译,读来平淡无奇,令人怀疑这诗怎能流传千年。Bynner的译文如何呢?他一开始说如此明亮的月光,表示了诗人的惊讶;第二句又自问“难道是下了霜吗”,表示诗人的惊疑。这两行译文传情达意,的确胜过了小畑的译文。但是后两行和小畑一样,只说看见明月就想起故乡来了。为什么会望月思乡呢?译文有没有像吕先生说的那样保存“原诗情趣”呢?没有。因为原文月亮是圆的,“思乡”是想和家人团圆。月亮和思乡之间有个“团圆”的观念联系。而在译文中,月和家并没有这个联系。所以译文如果要传情达意,就不能只翻译文字。因为中文和英文不同,英文是比较科学的文字,文字的内容和形式基本相等,也就是说“言”等于“意”,1+1=2;中文却是文学的语言,内容往往大于形式,“意”大于“言”,1+1>2。所以中文翻译成英文的时候,不能字对字地翻译,还要传达言外之意。换句话说,翻译不但要传达原文的意义,有时甚至要创造译文的表达方式。所以有的语言学家说:翻译不只是表达意义,还要创造意义。下面就举这首诗的创译为例。

Before my bed a pool of light,

Oh,can it be frost on the ground?

Looking up, I find the moon bright;

Bowing,in homesickness I’m drowned.

译文第一行说:床前月光如水。“如水”是原文所没有的,这是创译。为什么要创译呢?因为第四行译文也创译为“我沉浸在乡愁中”。这样就把“乡愁”也比作水了。原文有月圆和回乡团圆的联系,这是译文所没有的,所以翻译的时候,只好用如水的月光和如水的乡愁来联系了,这样才能表现原文的意美。译文第一行和第三行、第二行和第四行押韵,有了音美;每行八个音节,有了整齐的形美。这种韵体译诗和小畑等的散体译文,到底哪种更能表达原诗的情趣呢?我认为散体译诗,“即令达意,风格已殊”。慎而又慎,还是“流弊丛生”。吕先生怎么认为散体译诗比诗体译诗好呢?我和吕先生讨论后,吕先生就约我合编新本《中诗英译比录》,这是我译诗取得的一次胜利。后来我又编写了一本《中诗英韵探胜》,比较了中外译文,北京大学出版社收入“北大名家名著文丛”。美国哥伦比亚大学依生(Ethan)博士认为许译胜过中外译文,使我开始了我的中国文化梦,这本《梦与真》就是想记下我的梦想是如何成真的。

但是梦想成真并不容易。第二次诗体译诗和散体译诗的论战发生在王佐良和我之间。王佐良在《英语文体学论文集》第27页说:“Giles等人译中国诗是硬将唐诗套入浪漫派末流四行体形式的,脚韵的安排主要是abab,加上用词上追求传统的‘诗意’,读起来就像是三四流的维多利亚时期英国诗。等到Arthur Waley等人起来,他们抛弃了脚韵和诗歌用语的老套,而用自由诗体和白描手法,着重形象、意境和气氛的移植,于是一时显得十分新鲜。正是由于有这段历史,至今英美译得比较成功的中国古诗绝大多数是不押韵的。”

英国文学家Lytten Stratchey说过:Giles译的唐诗是那个时代最好的诗,他译的唐诗集在世界文学史上占有独一无二的地位。Strachey是英国著名的文学评论家,他对Giles用诗体译诗评价极高,认为几乎到了登峰造极的地步。王佐良却把Giles贬为“浪漫派末流”,把他的诗体译诗说成是“三四流的”英国诗,而对Waley的散体译诗佩服得五体投地,说什么抛弃了诗歌用语的老套,移植了原诗的“形象、意境和气氛”。但是,抛弃了原诗的用语,还可能移植原诗的形象和意境吗?下面我们就来看看Waley的译文吧。

前面谈到了《诗经》第一篇《关雎》如何通过雎鸠、荇菜、君子、淑女、琴瑟、钟鼓等形象来表达“天人合一”的意境。原诗第一段是:“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”Waley的译文如下:

“Fair,fair, ”cry the ospreys

On the island in the river.

Lovely is this noble lady,

Fit bride for our lord.

1948年秋留欧同学在巴黎凡尔赛宫花园合影。右一为李廷揆(后为北京外国语大学法语系主任),右二为王佐良(后为北京外国语大学英语系主任),右三为许渊冲,左一为卢浚(后为昆明师范学院院长),前蹲者为林宗基(后为北京第二外国语学院教授)

……

用户评价

《梦与真:许渊冲自述》这个书名,瞬间就抓住了我的注意力。许渊冲先生的名字,在我心中,一直与“浪漫”、“才情”、“智慧”这些词汇划等号。我一直认为,真正的大师,不仅在专业领域有着卓越的成就,更在人生的阅历和思想上有深刻的洞察。我期待这本书能够是一次与智者的深度对话。我好奇他如何看待“翻译”这门艺术,它在他的人生中扮演了怎样的角色?是职业,是爱好,还是生命的一部分?我尤其想知道,他在面对那些极具挑战性的文本时,是如何找到突破口,如何将中华文化的韵味传递给世界的。而“梦与真”这个主题,更让我充满了遐想。他眼中的“梦”,是怎样的星辰大海?他又如何在现实的泥沼中,坚守那份纯粹的“真”?我希望这本书能够带领我,去感受他的人生轨迹,去理解他对文学和人生的理解,去领略他那颗永远年轻、永远充满诗意的赤子之心。这本书,于我而言,更是对生命深度和广度的一次探索,一次学习如何用智慧和热爱去创造属于自己的精彩人生的宝贵机会。

评分《梦与真:许渊冲自述》这个书名,给我的第一印象就是充满了哲学思辨和人生感悟。许渊冲先生,在我印象里,早已不是一个单纯的学者或翻译家,他更像是一位在人生的大舞台上,用智慧和语言书写传奇的艺术家。我期待这本书能带我走进他丰富多彩的人生画卷。我好奇他早年的求学经历,在那个特殊的年代,他是如何坚持对知识的渴求,又是如何在这种环境下磨砺出坚韧不拔的意志的。我想了解他对文学的热爱是如何萌芽并逐渐成长的,以及这份热爱又是如何贯穿他一生的。更重要的是,我对他如何将“梦”与“真”融入自己的创作和人生有极大的兴趣。是那些看似遥不可及的翻译目标,那些对美好诗意的追求,构成了他的“梦”?而他脚踏实地的努力,对真理的探求,对人生价值的坚持,又构成了他的“真”?这本书,对我来说,不仅仅是了解一位名人的过往,更是希望能够从中汲取力量,学习如何在纷繁复杂的世界中,保持清醒的头脑,追求内心的渴望,并最终找到属于自己的那份“真”与“美”。

评分读到《梦与真:许渊冲自述》这个书名,我脑海中立刻浮现出一位风度翩翩的老先生,坐在书桌前,沐浴着午后的阳光,眼神中闪烁着智慧的光芒。我一直对那些能够跨越语言障碍,将不同文化的精髓融会贯通的人充满敬意,而许渊冲先生无疑是其中的佼佼者。我预想这本书会是一次关于“翻译”这门艺术的深度探索。我好奇他如何看待翻译的本质,是简单的语言转换,还是跨文化的灵魂对话?在翻译过程中,他又是如何平衡忠实原文与意境再现的?我特别想知道,他是否有过在某个词语、某句诗歌上反复推敲、冥思苦想的经历,以及最终找到那个“恰到好处”的表达时的喜悦。同时,“梦与真”这个主题也引发了我对人生哲学的思考。在漫长的人生旅途中,哪些是虚幻的“梦”,哪些又是坚实的“真”?他是如何在这两者之间找到平衡,又或者如何在“梦”中坚持“真”,在“真”中追逐“梦”的?这本书,对我来说,或许就是一次关于如何在平凡的生活中,活出不凡的诗意的启示录,一次关于如何用智慧和热情去拥抱人生,去理解世界的美好范本。

评分拿到《梦与真:许渊冲自述》这本书,我脑海里涌现的,是许渊冲先生“诗意人生”的形象。他不仅仅是翻译家,更是用生命践行诗歌精神的人。我一直觉得,能够将枯燥的学术研究,变得如此鲜活、如此动人,这本身就是一种伟大的才能。这本书,我期待它能成为一把钥匙,打开我通往许先生内心世界的门。我好奇在那些看似光鲜亮丽的成就背后,隐藏着怎样的艰辛与付出。我想要知道,他是否也有过迷茫和失落的时刻,又是如何凭借着对翻译的热爱和对语言的痴迷,一次次地重新振作起来。而“梦与真”这两个字,也让我联想到了他对人生目标的追求。他所追求的“梦”,究竟是一种怎样的理想境界?而他所坚守的“真”,又是指什么?是翻译中的真实呈现,还是人生中的真诚待人?我希望这本书能展现他作为一个凡人的真实情感,他的喜怒哀乐,他的爱恨情仇,以及他对生活最本真的理解。这本书,对我而言,更像是一次精神的洗礼,一次对如何活出有意义、有温度的人生的大课堂。

评分《梦与真:许渊冲自述》这本书,我拿到的时候真是带着满心的期待。许渊冲先生的名字,在我心中一直与“翻译泰斗”、“诗意人生”这些闪耀的词汇紧密相连。我一直觉得,一位能够将屈原的《离骚》译成英文,让西方读者也能领略中国古诗词的韵味,甚至将莎士比亚的十四行诗译得如此地道,本身就是一个充满传奇色彩的人物。想象中,这本书会像一位老友坐在我面前,娓娓道来他跌宕起伏的人生经历,那些在战火纷飞年代的求学之路,在译坛上挥洒的热情,以及他如何将枯燥的学术研究转化为诗意盎然的表达。我特别好奇,这位智者是如何看待“梦”与“真”这两个如此抽象又深刻的概念的?是现实的残酷让他更加珍视梦想,还是梦想的指引让他看清了生活的本质?我期待书中能有那些关于他翻译过程中遇到的挑战,如何克服困难,以及那些让他灵感迸发的瞬间。也想知道,在荣誉和赞誉之外,他内心深处最真实的感受,那些关于人生得失的思考,对亲情、友情、爱情的感悟。这本书,于我而言,不仅仅是一本自传,更像是一次精神的朝圣,一次向智者学习的机会,期待它能为我的人生注入更多的勇气和诗意。

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分书的质量很好,物流也快。

评分好的作品好的服务

评分正品,包装完好

评分一本好书。

评分还行额服务还行

评分很好哦值得一看

评分看了好久终于下单了,就是包装太Low

评分不错的丛书之一

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有