具体描述

编辑推荐

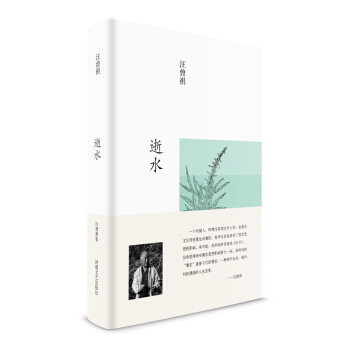

★汪曾祺,在自创的艺术形式中达到完美的大师级作家。其小说,被称为中国现代小说足以傲世的极少数重大收获之一★在汪曾祺先生自编文集基础上修订,注重系统性及版本价值。

★由连续两届获得“中国*美的书”设计师张胜先生精心设计,典雅大气,装帧雅致温润,布面精装,尽显纯正文学趣味。

★编校者曾参与新版《汪曾祺全集》,精益求精,耗费十年心血,参校作者手稿、手校本及各种文集,力求当代文学新善本。

★《汪曾祺集》共十种,包括小说集四种:《邂逅集》《晚饭花集》《菰蒲深处》《矮纸集》;散文集六种:《晚翠文谈》《蒲桥集》《旅食集》《塔上随笔》《逝水》《独坐小品》。

★汪曾祺在现当代文学史上是一个比较特别的作家,他的作品远非“冲淡”、“闲适”、“京味”、“士大夫”等词语所能概括。从语言上讲,汪曾祺对白话文的贡献是独yi无二的,文艺评论家李陀说,汪曾祺是“把现代汉语从毛文体中解放出来这样的重大历史转变中的先行者”。他甚至断言,与尝试把口语融入写作的作家如老舍、赵树理相较,汪都更胜一筹。

★关于汪曾祺的散文、小说成就,有论者称,他的散文“浸透了古典中国的文化精髓,包括绝妙的机智和散淡的性情”;就小说的艺术成就而论,汪的作品“肯定是中国现代小说zui足以傲世的极少数重大收获之一”,汪曾祺可谓“二十世纪下半叶在自己独创的形式中达到艺术完美的惟一大师级中国小说家,其成就丝毫不亚于被国人津津乐道的博尔赫斯”。(张远山:《齐人物论》)

★这套重新编订的《汪曾祺集》,在汪曾祺先生自编文集的基础上编选修订,尽可能保留了各种文集本身的趣味;每部文集各自独立,又具一定的系统性;可以满足各个层面的汪曾祺先生的读者,也具有相当大的版本价值。

内容简介

汪曾祺和沈从文一样,是那种培养作家的作家,是二十世纪下半叶在自己独创的形式中达到艺术完美的惟一大师级中国小说家,其成就不亚于被国人津津乐道的博尔赫斯。他对白话文的贡献是独yi无二的,文字干净而传神。他的小说作品“肯定是中国现代小说zui足以傲世的极少数重大收获之一”。《塔上随笔》是汪曾祺90年代写的一批散文小品,冲淡而隽永,谈艺术、幽默、戏剧,味道独特,如嚼橄榄,回味无穷。

本书编者在汪曾祺先生自编文集的基础上编选修订,尽可能保留了各种文集本身的趣味;每部文集各自独立,又具一定的系统性;可以满足各个层面的汪曾祺先生的读者,也具有相当大的版本价值。

作者简介

汪曾祺,江苏高邮人,一九二〇年生。-九三九年就读于西南联合大学,为沈从文先生的及门弟子。约-九四〇年开始发表散文及小说。大学时期受阿索林及弗吉尼亚?吴尔夫的影响,文字飘逸。以后备尝艰难辛苦,作品现实感渐强,也更致力于吸收中国文学的传统。毕业后曾做过中学教员,历史博物馆的职员。一九四九年以后,做了多年文学期刊编辑。曾编过《北京文艺》《说说唱唱》《民间文学》。一九六二年到北京京剧院担任编剧,直至离休。著有小说集《邂逅集》《晚饭花集》《菰蒲深处》《矮纸集》,散文集《蒲桥集》《晚翠文谈》《塔上随笔》《独坐小品》《旅食集》《逝水》等。精彩书评

曾祺的创作,不论采用何种形式,其**精神所寄是“诗”。无论文体如何变换,结体的组织,语言的运用,光彩闪烁,炫人目睛,为论家视为“士大夫”气的,都是“诗”,是“诗”造成的效果。曾祺在文学上的“野心”是“打通”,打通诗与小说散文的界限,造成一种崭新的境界。

——黄裳(著名散文家,藏书家)

汪曾祺的小说,什么都平平淡淡,但读完之后你却不能平静,内心深处总会有一种隐隐的激动,沧海月明,蓝田玉暖,不能自已。

——李陀(著名作家,理论家,评论家)

汪先生的好,是如今大多数中国作家身上没有的好。他那种夫子气,文士气,率性而真切,冲淡而平和,有大学而平易,阅人阅世深厚而待人待物随意。

——何立伟(著名作家)

在某种意义上,我们说汪曾祺是个红色年代的士大夫。

他只是在荒芜的岁月里恢复了某个文化的传统与趣味。在小说叙述模式上不及茅盾的恢弘,在文字的精约上也弗及废名与张爱玲,但他找到了属于自己也属于众人的恬静洗练的世界。

在他看来,这个世界可能更接近于自己的本真,也接近于常人的本真。也缘于此,他那里流动的确是清美的意绪。

——孙郁(著名评论家,鲁迅研究专家)

目录

序…………1王磐的《野菜谱》…………1

胡同文化

——摄影艺术集《胡同之没》序…………5

城隍?土地?灶王爷…………11

八仙…………24

罗汉…………37

苏三、宋士杰和穆桂英…………42

吴三桂…………45

张大千和毕加索…………48

太监念京白…………51

贾似道之死…………54

谈风格…………61

谈谈风俗画…………70

小小说是什么…………80

万寿宫丁丁响

——《废名小说选集》代序…………85

读一本新笔记体小说…………91

用韵文想…………95

中国戏曲和小说的血缘关系…………100

关于“样板戏”…………106

书到用时…………111

语文短简…………113

对仗?平仄…………118

句读?气口…………121

有意思的错字…………124

谈幽默…………127

思想?语言?结构…………129

老学闲抄…………143

词曲的方言与官话…………150

创作的随意性…………155

无意义诗…………157

沙弥思老虎…………160

读诗抬杠…………162

诗与数字…………164

随遇而安…………166

知识分子的知识化…………178

“无事此静坐”…………181

生机…………184

艺术和人品

——《方荣翔传》代序…………188

文人与书法…………193

“国风文丛”总序…………196

小滂河的水是会再清的

——《扶桑风情》代序…………203

哀哀父母,生我劬劳

——“走近名人文丛”代序…………208

平心静气

——“布衣文丛”序…………211

文化的异国…………214

步障:实物和常理…………218

“小山重叠金明灭”…………220

雁不栖树…………222

呼雷豹…………224

水浒人物的绰号…………227

沈括的幽默…………234

苏三监狱…………236

再谈苏三…………238

徐文长的婚事…………240

烟赋…………247

谈读杂书…………257

读廉价书…………259

《蒲草集》小引…………269

北京人的遛鸟…………271

录音压鸟…………275

灵通麻雀…………279

猫…………281

草木虫鱼鸟兽…………284

昆虫备忘录…………291

草木春秋…………297

淡淡秋光…………308

北京的秋花…………315

徐文长论书画…………321

谈题画…………331

题画二则…………334

齐白石的童心…………336

岁朝清供…………338

一技…………341

昆明年俗…………344

博雅…………347

张郎且莫笑郭郎…………350

继母…………352

名实篇…………356

富贵闲人,风雅盟主

——企业家我对你说…………361

羊上树和老虎闻鼻烟…………365

多此一举…………369

酒瓶诗画…………372

论精品意识……374

颜色的世界…………377

本命年和岁交春…………380

偶笑集…………382

秘书…………385

记梦…………387

附录:

《塔上随笔》初版本目录…………390

编后记…………394

精彩书摘

谈风格一个人的风格是和他的气质有关系的。布封说过:“风格即人”。中国也有“文如其人”的说法。人和人是不一样的。趋舍不同,静躁异趣。杜甫不能为李白的飘逸,李白也不能为杜甫的沉郁。苏东坡的词宜关西大汉执铁绰板唱“大江东去”,柳耆卿的词宜十三四女郎持红牙板唱“今宵酒醒何处,杨柳岸晓风残月”。中国的词大别为豪放与婉约两派。其他文体大体也可以这样划分。不知从什么时候起,因为什么,豪放派占了上风。茅盾同志曾经很感慨地说:现在很少人写婉约的文章了。十年浩劫,没有人提起风格这个词。我在“样板团”工作过。江青规定:“要写‘大江东去’,不要‘小桥流水’!”我是个只会写“小桥流水”的人,也只好跟着唱了十年空空洞洞的豪言壮语。三中全会以后,我才又重新开始发表小说,我觉得我可以按照我自己的样子写小说了。三中全会以后,文艺形势空前大好的标志之一,是出现了很多不同风格的作品。这一点是“十七年”所不能比拟的。那时作品的风格比较单一。茅盾同志发出感慨,正是在这样的时候。一个人要使自己的作品有风格,要能认识自己、发现自己,并且,应该不客气地说,欣赏自己。“我与我周旋久,宁作我”。一个人很少愿意自己是另外一个人的。一个人不能说自己写得最好,老子天下第一。但是就这个题材,这样的写法,以我为最好,只有我能这样的写。我和我比,我第一!一个随人俯仰,毫无个性的人是不能成为一个作家的。

其次,要形成个人的风格,读和自己气质相近的书。也就是说,读自己喜欢的书,对自己口味的书。我不太主张一个作家有系统地读书。作家应该博学,一般的名著都应该看看。但是作家不是评论家,更不是文学史家。我们不能按照中外文学史循序渐进,一本一本地读那么多书,更不能按照文学史的定论客观地决定自己的爱恶。我主张抓到什么就读什么,读得下去就一连气读一阵,读不下去就抛在一边。屈原的代表作是《离骚》,我直到现在还是比较喜欢《九歌》。李、杜是大家,他们的诗我也读了一些,但是在大学的时候,我有一阵偏爱王维,后来又读了一阵温飞卿、李商隐。诗何必盛唐。我觉得龚自珍的态度很好:“我论文章恕中晚,略工感慨是名家。”有一个人说得更为坦率:“一种风情吾最爱,六朝人物晚唐诗。”有何不可。一个人的兴趣有时会随年龄、境遇发生变化。我在大学时很看不起元人小令,认为浅薄无聊。后来因为工作关系,读了一些,才发现其中的淋漓沉痛处。巴尔扎克很伟大,可是我就是不能用社会学的观点读他的《人间喜剧》。托尔斯泰的《战争与和平》,我是到近四十岁时,因为成了右派,才在劳动改造的过程中硬着头皮读完了的。孙犁同志说他喜欢屠格涅夫的长篇,不喜欢他的短篇;我则正好相反。我认为都可以。作家读书,允许有偏爱。作家所偏爱的作品往往会影响他的气质,成为他的个性的一部分。契诃夫说过:告诉我你读的是什么书,我就可知道你是一个怎样的人。作家读书,实际上是读另外一个自己所写的作品。法郎士在《生活文学》第一卷的序言里说过:“为了真诚坦白,批评家应该说:‘先生们,关于莎士比亚,关于拉辛,我所讲的就是我自己。’”作家更是这样。一个作家在谈论别的作家时,谈的常常是他自己。“六经注我”,中国的古人早就说过。

一个作家读很多书,但是真正影响到他的风格的,往往只有不多的作家,不多的作品。有人问我受哪些作家影响比较深,我想了想:古人里是归有光,中国现代作家是鲁迅、沈从文、废名,外国作家是契诃夫和阿左林。

我曾经在一次讲话中说到归有光善于以清淡的文笔写平常的人事。这个意思其实古人早就说过。黄梨洲《文案》卷三《张节母叶孺人墓志铭》云:

“予读震川文之为女妇者,一往情深,每以一二细事见之,使人欲涕。盖古今来事无巨细,唯此可歌可泣之精神,长留天壤。”

姚鼐《与陈硕士》尺牍云:

“归震川能于不要紧之题,说不要紧之语,却自风韵疏淡,此乃是于太史公深有会处,此境又非石士所易到耳。”

王锡爵《归公墓志铭》说归文“无意于感人,而欢愉惨恻之思,溢于言表”。连被归有光诋为“庸妄巨子”的王世贞在晚年也说他“不事雕饰而自有风味”(《归太仆赞序》)。这些话都说得非常中肯。归有光的名文有《先妣事略》、《项脊轩志》、《寒花葬志》等篇。我受到影响的也只是这几篇。归有光在思想上是正统派,我对他的那些谈学论道的大文实在不感兴趣。我曾想:一个思想迂腐的正统派,怎么能写出那样富于人情味的优美的抒情散文呢?这问题我一直还没有想明白。归有光自称他的文章出于欧阳修。读《泷冈阡表》,可以知道《先妣事略》这样的文章的渊源。但是归有光比欧阳修写得更平易,更自然。他真是做到“无意为文”,写得像谈家常话似的。他的结构“随事曲折”,若无结构。他的语言更接近口语,叙述语言与人物语言衔接处若无痕迹。他的《项脊轩志》的结尾:

庭有枇杷树,吾妻死之年所手植也,今已亭亭如盖矣!

平淡中包含几许惨恻,悠然不尽,是中国古文里的一个有名的结尾。使我更为惊奇的是前面的:

“吾妻归宁,述诸小妹语曰:‘闻姊家有阁子,且何谓阁子也?’”话没有说完,就写到这里。想来归有光的夫人还要向小妹解释何谓阁子的,然而,不写了。写出了,有何意味?写了半句,而闺阁姊妹之间闲话神情遂如画出。这种照生活那样去写生活,是很值得我们今天写小说时参考的。我觉得归有光是和现代创作方法最能相通,最有现代味儿的一位中国古代作家。我认为他的观察生活和表现生活的方法很有点像契诃夫。我曾说归有光是中国的契诃夫,并非怪论。

中国现代作家的作品我读得比较熟的是鲁迅。我在下放劳动期间曾发愿将鲁迅的小说和散文像金圣叹批《水浒》那样,逐句逐段地加以批注。搞了两篇,因故未竟其事。中国五十年代以前的短篇小说作家不受鲁迅的影响的,几乎没有。近年来研究鲁迅的谈鲁迅的思想的较多,谈艺术技巧的少。现在有些年轻人已经读不懂鲁迅的书,不知鲁迅的作品好在哪里了。看来宣传艺术家鲁迅,还是我们的责任。这一课必须补上。

我是沈从文先生的学生。

废名这个名字现在几乎没有人知道了。国内出版的中国现代文学史没有一本提到他。这实在是一个真正很有特点的作家。他在当时的读者就不是很多,但是他的作品曾经对相当多的三十年代、四十年代的青年作家,至少是北方的青年作家,产生过颇深的影响。这种影响现在看不到了,但是它并未消失。它像一股泉水,在地下流动着。也许有一天,会汩汩地流到地面上来的。他的作品不多,一共大概写了六本小说,都很薄。他后来受了佛教思想的影响,作品中有见道之言,很不好懂。《莫须有先生传》就有点令人莫名其妙,到了《莫须有先生坐飞机以后》就不知所云了。但是他早期的小说,《桥》、《枣》、《桃园》和《竹林的故事》,写得真是很美。他把晚唐诗的超越理性,直写感觉的象征手法移到小说里来了。他用写诗的办法写小说,他的小说实际上是诗。他的小说不注重写人物,也几乎没有故事。《竹林的故事》算是长篇,叫做“故事”,实无故事,只是几个孩子每天生活的记录。他不写故事,写意境。但是他的小说是感人的,使人得到一种不同寻常的感动。因为他对于小儿女是那样富于同情心。他用儿童一样明亮而敏感的眼睛观察周围世界,用儿童一样简单而准确的笔墨来记录。他的小说是天真的,具有天真的美。因为他善于捕捉儿童的飘忽不定的思想和情绪,他运用了意识流。他的意识流是从生活里发现的,不是从外国的理论或作品里搬来的。有人说他的小说很像弗?沃尔芙,他说他没有看过沃尔芙的作品。后来找来看看,自己也觉得果然很像。这是一个很有趣的现象。身在不同的国度,素无接触,为什么两个作家会找到同样的方法呢?因为他追随流动的意识,因此他的行文也和别人不一样。周作人曾说废名是一个讲究文章之美的小说家。又说他的行文好比一溪流水,遇到一片草叶,都要去抚摸一下,然后又汪汪地向前流去。这说得实在非常好。

我讲了半天废名,你也许会在心里说:你说的是你自己吧?我跟废名不一样(我们的世界观首先不同)。但是我确实受过他的影响,现在还能看得出来。

契诃夫开创了短篇小说的新纪元。他在世界范围内使“小说观”发生了很大的变化,从重情节、编故事发展为写生活,按照生活的样子写生活。从戏剧化的结构发展为散文化的结构。于是才有了真正的短篇小说,现代的短篇小说。托尔斯泰最初很看不惯契诃夫的小说。他说契诃夫是一个很怪的作家,他好像把文字随便地丢来丢去,就成了一篇小说了。托尔斯泰的话说得非常好。随便地把文字丢来丢去,这正是现代小说的特点。

“阿左林是古怪的”(这是他自己的一篇小品的题目)。他是一个沉思的、回忆的、静观的作家。他特别擅长于描写安静,描写在安静的回忆中的人物的心理的潜微的变化。他的小说的戏剧性是觉察不出来的戏剧性。他的“意识流”是明澈的,覆盖着清凉的阴影,不是芜杂的、纷乱的。热情的恬淡,入世的隐逸,阿左林笔下的西班牙是一个古旧的西班牙,真正的西班牙。

以上,我老实交待了我曾经接受过的影响,未必准确。至于这些影响怎样形成了我的风格(假如说我有自己的风格),那是说不清楚的。人是复杂的,不能用化学的定性分析方法分析清楚。但是研究一个作家的风格,研究一下他所曾接受的影响是有好处的。如果你想学习一个作家的风格,最好不要直接学习他本人,还是学习他所师承的前辈。你要认老师,还得先见见太老师。一祖三宗,渊源有自,这样才不至流于照猫画虎,邯郸学步。

一个作家形成自己的风格大体要经过三个阶段:一、摹仿;二、摆脱;三、自成一家。初学写作者,几乎无一例外,要经过摹仿的阶段。我年轻时写作学沈先生,连他的文白杂糅的语言也学。我的《汪曾祺短篇小说选》第一篇《复仇》,就有摹仿西方现代派的方法的痕迹。后来岁数大了一点,到了“而立之年”了吧,我就竭力想摆脱我所受的各种影响,尽量使自己的作品不同于别人。郭小川同志在“文化大革命”后期有一次碰到我,说:“你说过的一句话,我到现在还记得。”我问他是什么话,他说:“你说过:凡是别人那样写过的,我就决不再那样写!”我想想,是说过。那还是反右以前的事了。我现在不说这个话了。我现在岁数大了,已经无意于使自己的作品像谁,也无意使自己的作品不像谁了。别人是怎样写的,我已经模糊了,我只知道自己这样的写法,只会这样写了。我觉得怎样写合适,就怎样写。我现在看作品,已经很少从形成自己的风格这样的角度去看了。对于曾经影响过我的作家的作品,近几年我也很少再看。然而:

菌子已经没有了,但是菌子的气味留在空气里。

影响,是仍然存在的。

一个人也不能老是一个风格,只有一种风格。风格,往往是因为所写的题材不同而有差异的,或庄,或谐;或比较抒情,或尖刻冷峻。但是又看得出还是一个人的手笔。一方面,文备众体;另一方面又自成一家。

……

用户评价

我喜欢那种在字里行间流淌出的淡然与从容。在汪曾祺的笔下,无论是喜悦还是忧愁,都被一种温和的语调包裹着,不激昂,不呐喊,只是静静地诉说。这种“不动声色”的力量,反而更具穿透力,直抵人心,让人在不经意间,被他的文字所感染,所治愈。

评分这本《汪曾祺集:塔上随笔》,与其说是一本读物,不如说是一扇窗,一扇通往汪曾祺先生内心世界的窗。透过这扇窗,我看到了他丰富而敏感的心灵,看到了他对艺术的执着追求,看到了他对生活的热爱与豁达。他的随笔,就像一杯陈年的老酒,初尝或许平淡,细品却能回甘无穷,越是深入,越能体会到其中蕴含的智慧与情趣。

评分读汪曾祺,总有一种回归土地的踏实感。他的文字里没有浮夸的辞藻,没有刻意的煽情,只有对生活最本真的体察和最细致的描摹。他写食物,写风物,写寻常人家,却能在平淡之中见出深意,在琐碎之中发现美好。仿佛他笔下的每一个场景,都带着泥土的芬芳,都洋溢着烟火的气息,让人在喧嚣的都市生活中,重新找回一种久违的宁静与亲切。

评分这本书的装帧设计也着实令人赞叹,布面的触感温和而有质感,封面的设计简洁而不失雅致,翻阅时,纸张的厚实感和墨迹的清晰度都带来了极佳的阅读体验。这不仅仅是一次文字的阅读,更是一次感官上的享受,让人在每一个细节处都能感受到出版者的用心和对作品的尊重。

评分初次翻开这本《汪曾祺集:塔上随笔》,就被它沉甸甸的质感和素雅的布面装帧所吸引,仿佛捧在手中的是一件温润的玉器,而非一本寻常的书。我一直对汪曾祺先生的文字情有独钟,那种不事张扬、娓娓道来的风格,总能不动声色地触动人心最柔软的部分。拿到这本精装本,更是多了几分仪式感,像是要与一位老友进行一次郑重的会面。

评分先把散文小品收了 下次收这版本的小说

评分好书值得珍藏

评分送货快,质量优,包装好,值得购买。

评分书不错,看了很有感觉,感谢京东提供这么好的平台,让我们有这个机会能读到这么好的书。

评分评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评好评评好好评好评好评好评好评好评评好好

评分是汪老的铁粉了,但是他的小说看的确实不多,从这本补起来

评分活动不在大小,买书还是很开心。

评分汪曾祺的书还没读过,各种版本鱼龙混杂,河南文艺出版社这版装帧设计、版面布置等都还可以吧,就是定价偏高,布面设计有些偷懒,整体可以,内容读后评价

评分此用户未填写评价内容

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![你别无选择 [You Have No Choice] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12165585/599f97d2Nf583ea15.jpg)