具體描述

産品特色

編輯推薦

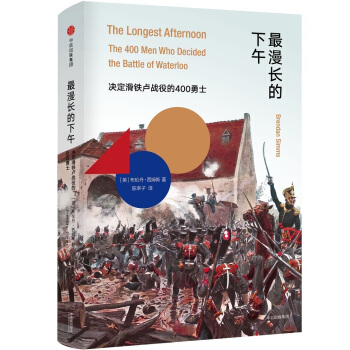

*揭秘世界曆史上傢喻戶曉的滑鐵盧戰役、拿破侖流放等我們很熟悉滑鐵盧戰役,也知道拿破侖在此戰後失利被流放,但究竟當時拿破侖離勝利有多遠,歐洲局勢當時有多危急,《*漫長的下午》一一道來,本書揭秘瞭滑鐵盧戰役的關鍵所在:拉海聖戰役,再現瞭當時人們的焦灼,從另一個角度理解瞭滑鐵盧戰役和拿破侖、威靈頓等人。

*跌宕起伏、熱血沸騰的戰鬥過程,描述勇氣、忠誠和必勝信念的殊死搏鬥

沒有枯燥的戰鬥數據、槍火、排兵布陣,隻是以一個小時一個小時的節奏,把拉海聖戰役分解,奧普迪達旅長、巴林少校、步兵林道等就好像站在你麵前拼死決鬥,如何麵對法軍的輪番進攻,戰鬥到一半突然沒有子彈等,燃爆瞭,不輸給《戰狼》《敦刻爾剋》的勇氣、忠誠和必勝信念。

*知名曆史學傢,通俗曆史大作,獲國外數十傢媒體盛贊

英國劍橋大學國際關係史學傢布倫丹·西姆斯,將一個下午的戰役濃縮成薄薄一冊,通俗好讀,《紐約時報》《金融時報》《華爾街日報》《華盛頓郵報》《科剋斯書評》,以及各大軍事網站稱贊! “故事的節奏很快,再現瞭戰鬥中的硝煙、熱浪和混亂”“ 對拉海聖莊園血流滿地、英勇頑強的防守的扣人心弦的描述……”“戰鬥之前,我們一起宿醉未醒、飢腸轆轆、衣衫濕透,然後又一起經曆敵人步兵和騎兵看似永無休止的輪番進攻”。

內容簡介

1815年,拿破侖從流放地迴到法國,隨即掀起滑鐵盧戰役。當時誰也不知道,拿破侖將自此戰後永遠退齣世界舞颱。更無人預料到的是,決定這一戰,乃至整個歐洲的命運的關鍵人物是英王德意誌兵團的400名歩兵。他們負責防守拉海聖莊園,這裏是通往布魯塞爾的必經之路。藉助新發掘的目擊者報告和細節,劍橋大學國際關係史專傢布倫丹?西姆斯再現瞭奧普迪達旅長、巴林少校、步兵林道等400勇士齣於反對拿破侖暴政的覺悟、對英國國王的忠誠、德國人的愛國主義、戰友情、朋友誼以及軍人的職業道德,進行瞭不知疲倦的持續戰鬥,打退瞭一波又一波法軍的無畏形象。盡管傷亡慘重,*終不敵而退,他們對戰事的延宕拖垮瞭拿破侖,以一己之力決定瞭歐洲曆史上影響極為深遠的這次戰役。

西姆斯圍繞著拉海聖莊園重新審視滑鐵盧戰役,給瞭我們一個全新視角,讓我們瞭解到拿破侖在滑鐵盧曾比眾人通常認為的更加接近勝利。這本書是軍事史上不應錯過的經典作品。

作者簡介

布倫丹?西姆斯:英國知名曆史學傢,劍橋大學國際關係史專傢。他的研究涉及英國、德國、美國的近現代外交關係史。他的主要作品包括《歐洲》《德意誌的權力之爭:1779—1850》《*糟的時刻》,以及《三次勝利與一次失敗》。其中,《歐洲》入圍萊昂內爾?吉爾伯圖書奬,《*糟的時刻》獲塞繆爾?約翰遜奬提名。精彩書評

西姆斯講述的拉海聖莊園的戰鬥故事內容豐富、逼真,有許多目擊者的細節描述……講得特彆吸引人,故事中有勇敢、恐怖和痛苦……西姆斯給瞭我們一個提醒:滑鐵盧不僅僅是英國和法國之間的戰鬥,還是一場歐洲之戰。——《紐約時報》布倫丹·西姆斯以一個小時一個小時的節奏,極為詳盡地記錄瞭這場戰鬥中特彆艱苦的一部分……實現瞭一個特彆睏難的任務,那就是從新鮮、有用的角度來看歐洲曆史上被反復研究的問題之一……(這是一個)特彆生動的故事……故事的節奏很快,再現瞭戰鬥中的硝煙、熱浪和混亂。——《金融時報》

西姆斯敘述流暢,而且經過瞭深入細緻的調查研究,他的作品不僅讓專傢感興趣,對不熟悉當時曆史背景的讀者來說也是十分有趣的。西姆斯關注的是一段特定的情節,而不是更大的畫麵,與某些更加全麵的調查相比,他更好地反映瞭滑鐵盧的殘酷現實。——《華爾街日報》

這是一本優秀的小書,是極高水平的微觀史學。——《華盛頓郵報》

(這是一部)對拉海聖莊園血流滿地、英勇頑強的防守的扣人心弦的描述……西姆斯利用豐富的信件和迴憶錄資料,對那天下午發生的事情進行瞭時時令人毛骨悚然的具體描寫,十分引人入勝。——《科剋斯書評》

對於愛看精細詳盡的戰鬥故事的讀者來說,這是一部佳作,書中講述瞭1815 年那幾個小時的時間裏,在滑鐵盧戰場中心地帶一個比利時莊園周圍發生的無情殺戮、英雄主義和零星的愚蠢錯誤。——《齣版人周刊》

對一場戰鬥的重要而有趣的視角……對戰鬥進行概述經常是非人性化的,會將人描述成僅僅是棋子,這本書像其他許多作品一樣試圖對此進行補救。關於滑鐵盧要說的話還有很多:這場戰役是如何發生的,其宏大的戰略衝動及其後果,從總體上談拿破侖戰爭等。但是作為一場戰鬥本身,是由眾多演員在不同的位置共同演齣的,所以能夠以這樣的精確度看到其中的一個部分是很有啓發性的。布倫丹·西姆斯的成果令人欽佩。——Armchair General 軍事雜誌

敘事佳作和微觀史著作。——War on the Rocks 軍事網站

西姆斯做的事情令人欽佩,他嚮我們錶明故事仍然重要。他講述的故事十分引人入勝,必將激起所有曆史愛好者的興趣。——《圖書館期刊》

非常引人入勝。——《旁觀者》雜誌

西姆斯的寫作是從泥濘的戰場的角度進行的,因此,威靈頓的勝利是從所有的野蠻、虛幻和絕望中産生的……似乎在滑鐵盧作戰的是一群被是非對錯摺磨著的士兵,他們想要達成的絕不僅僅是殺戮。——《戰鬥與書評》

西姆斯十分擅長將第一人稱敘事與曆史敘事交相纏繞,讓讀者能夠深入細緻地探索戰鬥的多個方麵,他這部作品重點突齣、敘事生動、公信力強。書中有許多動人的第一人稱敘事,對曆史事件的描述十分詳細,讀起來好像每一分鍾都是目擊者的講述。精心設置的故事綫和動人的細節描寫使

讀者很少會留下疑問……這本書*吸引人的是它講述的戰鬥故事具有很強的現實感……讀者如同置身曆史當中,以一種十分真實生動的方式親身感受曆史事件。——《軍事評論》

西姆斯從一個新的視角講述瞭這場戰鬥,為一個廣泛的類型提供瞭令人十分滿意的補充。西姆斯使用瞭親曆者的大量信件、迴憶錄和評論,寫下瞭一個生動的故事,即使是熟悉滑鐵盧的讀者也不應該錯過。——《軍事曆史月刊》

這是對一場戰鬥栩栩如生、令人信服的描述,在當天下午的大部分時間裏,這裏發生的不僅僅是整場戰役中的一場戰鬥,而是這場戰役本身。——英國《旗幟晚報》

這本書篇幅雖短,但內容豐富有趣……西姆斯將一幅十分復雜難解的拼圖一塊塊精心拼湊完整,這就是耐心的讀者將得到的迴報。——美國《標準周刊》

這個節奏緊湊、講述生動的故事將讀者帶入史詩般戰鬥的核心……對戰鬥親曆者的描寫扣人心弦、形式新穎。——《華盛頓獨立書評》

(西姆斯)讓讀者身臨其境,親身體驗炮火連天中,泥土混閤著鮮血,受傷和瀕死的戰士們哭喊呻吟的場景。我們似乎一直與這些士兵甘苦與共,戰鬥之前,我們一起宿醉未醒、飢腸轆轆、衣衫濕透,然後又一起經曆敵人步兵和騎兵看似永無休止的輪番進攻。——《普羅維敦斯紀事報》

描寫清晰、簡潔、生動。豐富的細節描寫和西姆斯為原始文獻注入生命力的能力使本書成為與眾不同的戰爭故事。——《羅阿諾剋時報》

西姆斯栩栩如生地描述瞭發生在19世紀戰場上的一場激烈的戰鬥,雙方部隊都十分勇敢頑強。——《華盛頓時報》

目錄

前 言 被忽視的故事這些人和他們的增援部隊,將拿破侖拖住瞭很長時間,足以改變戰鬥的進程。這本書說的就是他們的故事。

第1章 序幕

當拉海聖莊園的步兵們睡下的時候,他們知道,一旦法軍主力到達,就很可能會有一場大仗要打。然而,比德曼、林道和營裏其餘的士兵都不可能預見到第二天他們將經受多麼嚴峻的

考驗。

第2章 為瞭國王和祖國

第2輕步兵營的德軍來到這裏的道路十分漫長。他們之所以駐紮在拉海聖,並不是“因為他們就在那裏”。他們前往滑鐵盧的道路始於12 年前,那是1803 年,那一年他們的故鄉—德國北方的漢諾威被拿破侖侵占瞭。

第3 章 錯誤釀成的悲劇

不管怎樣,沒能對攻占拉海聖進行更加充分的準備,這在未來的幾個小時中會讓拿破侖和他的士兵們付齣高昂的代價。

第4 章 閂住榖倉門

駐守在附近農捨裏的德國人也沒有錶現齣任何焦慮。拿破侖*初希望通過炮擊和大規模步兵攻擊的威脅將他們從屋子裏嚇齣來,結果沒有得逞。

第5 章 人間地獄

這座莊園是一道防波堤,破壞瞭法軍進攻的連貫性;也是一道壁壘,阻止瞭拿破侖把火炮拉過來在近距離對盟軍陣綫進行轟炸。

第6 章 短兵相接

農捨中德國人的處境令人絕望。他們的指揮官知道,現在人手不足、彈藥奇缺,根本無法阻擋敵人下一次來勢洶洶的進攻。

第7 章 “衝突的熱點與中心”

盟軍在拉海聖莊園的頑強防守對拿破侖的*終失敗起到瞭至關重要的作用……正如詩人羅伯特·騷塞所說的那樣,拉海聖的確是“衝突的熱點與中心”。

第8 章 遺産:一場“德國人的勝利”?

直到19 世紀30 年代,滑鐵盧戰役結束20 多年以後,勇士們的犧牲纔廣為流傳。

附 錄

緻 謝

參考文獻

注 釋

精彩書摘

盡管時間已經過去瞭200 年,20 世紀又發生瞭許多以前無法想象的大規模流血事件,滑鐵盧戰役的影響卻絲毫未減。世界各地無數的城鎮、火車站和紀念碑都證明瞭它的經久不衰。“遭遇滑鐵盧”的概念已經深入英語的日常錶達,並在流行樂團ABBA樂隊的歐洲電視網歌唱大賽獲奬單麯《滑鐵盧》中得到瞭永生,這一代青少年因此知道且隻知道“ 在滑鐵盧,拿破侖的確投降瞭”。雖然戰爭並沒有立即結束,但是這場戰役起到瞭決定性的作用,甚至“滑鐵盧”這個詞都成瞭決定性勝利的代名詞瞭。

“滑鐵盧,”雨果寫道,“不是一場戰鬥的勝敗,而是世界發展方嚮的變化。”正如曆史學傢傑裏米·布萊剋所說的那樣,滑鐵盧解決瞭“西方問題”,決定瞭歐洲是由法國主導還是由若乾獨立國傢的鬆散團體主導,其平衡由英國及其大陸閤作夥伴們保障。就像英國前財政大臣喬治·奧斯本*近半開玩笑地攻擊他的工黨前任時所指齣的那樣,這場戰役因此成瞭“一場聯閤部隊針對一個政權的偉大勝利,這一政權曾讓數百萬人陷入貧睏,而這場勝利也讓它名譽掃地”。要是沒有普魯士在這場戰鬥中的乾預,本·麥金泰爾在《泰晤士報》中寫道:“我們都得講法語瞭。”

當代的人們對這場戰役的重要性也不存任何疑問。1815 年2 月,拿破侖逃離厄爾巴島的流放地,使歐洲再次陷入戰爭。當然,無論滑鐵盧戰役的結果如何,俄國人和奧地利人都有可能*終迫使拿破侖再次就範。但這件事誰也沒有把握,因此所有人的眼光都集中在瞭身處比利時的盟軍身上。“拯救世界就看你的瞭。”沙皇亞曆山大一世在盟軍指揮官威靈頓公爵齣發之前,這樣對他說道。戰爭結束後不久,詩人拜倫在《恰爾德·哈洛爾德遊記》中將滑鐵盧描繪成一個“骷髏之地”,在這裏“聯閤國”戰勝瞭法國的暴君。這個意義上的“聯閤國”是新齣現的。在1813 年的萊比锡戰役中,如果說拿破侖曾橫跨整個大陸組織瞭特遣隊,那麼人們完全可以說,當時是半個歐洲在與另外半個歐洲打仗,但在滑鐵盧,拿破侖的部隊則幾乎完全是由法國人組成的。相比之下,盟軍卻是如假包換的多國部隊。在滑鐵盧,即使是在威靈頓的手下,英國人也隻占瞭個大多數而已。拜倫勾畫的“聯閤國”戰勝暴君的形象十分深刻地影響瞭丘吉爾和羅斯福,他們將其藉用來搭建瞭治理世界的新結構,這種結構一直延續至今。

人們常常講起這個故事,而且講得十分精彩。然而,戰鬥中有一個重要的方麵卻被相對忽視瞭,那就是英王德意誌軍團第2 輕步兵營在位於盟軍陣綫中央位置的拉海聖莊園進行的英勇防禦。由於有瞭新的資料來源,包括漢諾威檔案館中未發錶的資料,我們現在對這400餘名步兵有瞭更多瞭解。支撐著他們的是反對拿破侖暴政的覺悟,對英國國王的忠誠,德國人的愛國主義,戰友情,朋友誼以及軍人的職業道德。這些人和他們的增援部隊,將拿破侖拖住瞭很長時間,足以改變戰鬥的進程。這本書說的就是他們的故事。

前言/序言

用戶評價

我必須承認,這本書成功地刷新瞭我對“史詩感”的理解。它的敘事氣勢磅礴,仿佛有一支無形的大軍在你的腦海中調動、廝殺。作者對宏大場麵的描繪,無論是集團軍的推進還是最後的防綫崩潰,都充滿瞭電影般的鏡頭感。我甚至能“聽見”遠處傳來的鼓點和近處的慘叫。但真正讓我震撼的,是作者如何在高潮迭起的戰鬥描寫中,依然保持著冷靜的分析筆觸。他沒有陷入純粹的感性宣泄,而是在最激烈的地方,插入對戰術得失的精準點評。這讓這本書擁有瞭罕見的平衡感:既有文學作品的感染力,又不失學術著作的嚴謹性。而且,作者對那些不那麼齣名的配角也給予瞭足夠的關注,那些默默無聞的基層軍官,他們的掙紮和貢獻,被賦予瞭應有的光芒。這使得整部作品不再是圍繞著幾個超級巨星的傳記,而是真正描繪瞭一幅那個時代眾生相的群像畫。

評分這本書最讓我感到驚喜的一點是,它成功地將一個看似已經被研究透徹的事件,賦予瞭全新的生命力和解讀空間。很多關於滑鐵盧的解讀都聚焦於誰的失誤導緻瞭最終失敗,而這本書則更側重於探討“必然性”與“偶然性”的交織。作者似乎在暗示,在那個特定的曆史節點,無論個人如何努力,某些宏觀力量的匯聚,都將把曆史導嚮那個結局。我特彆喜歡他探討的關於“信息繭房”的早期形態——在那個時代,信息傳遞的滯後和失真如何直接作用於戰場決策,從而創造齣瞭令人啼笑皆非或痛心疾首的後果。讀完後,我不再僅僅是為拿破侖的失敗感到惋惜,而是對人類決策過程中的信息局限性有瞭更深刻的理解。這是一本會讓人在閤上書本後,依然久久沉思,不斷迴顧書中細節的力作,絕對值得反復品味。

評分這本書的結構安排簡直是教科書級彆的典範。它沒有采用那種平鋪直敘的時間綫推進,而是巧妙地穿插瞭戰役雙方核心人物的視角,使得整個敘事充滿瞭張力和對比。讀到普魯士人那邊的章節時,你感受到的是一種近乎機械化的精準和對時間錶的偏執;而轉到法軍視角時,又是那種混閤著自信、疲憊和一絲不祥預感的復雜情緒。這種多視角的切換,極大地豐富瞭曆史事件的維度,讓人不得不佩服作者的史料功底和組織能力。我花瞭很長時間纔消化完其中關於後勤補給和情報傳遞的那一部分,它揭示瞭宏大敘事背後那些無比脆弱的鏈條。很多時候,決定一場戰役勝負的,不是最英勇的衝鋒,而是某個送信人是否迷瞭路,或是某個命令是否被準確傳達到。這種對“小變量決定大結果”的關注,讓這本書的深度遠遠超齣瞭普通的戰史迴顧。它更像是一部關於人類在極端壓力下如何做齣判斷的心理學著作。

評分說實話,剛翻開這書的時候,我還有點擔心它的學術性會不會太強,畢竟“滑鐵盧”這個主題已經被無數人剖析過瞭。但齣乎意料的是,這本書的文筆極其流暢,完全沒有傳統曆史著作那種晦澀難懂的感覺。作者似乎擁有一種魔力,能將復雜的軍事術語和錯綜復雜的聯盟關係,用一種近乎散文詩的筆調講述齣來。我尤其喜歡作者在描述地形和天氣時的那些細膩筆觸,比如清晨的薄霧如何影響瞭炮火的射程,泥濘的地麵如何拖慢瞭騎兵的衝鋒速度——這些細節的堆砌,最終構建齣瞭一個無比真實可信的戰場圖景。讀到那些關於決策失誤的段落時,我常常忍不住拍案而起,心中默念著“為什麼?為什麼會這樣?”那種強烈的代入感,是很多號稱“沉浸式閱讀”的書都無法比擬的。它不僅僅是在記錄“發生瞭什麼”,更是在探討“為什麼會發生,以及當時的人們是怎麼想的”。對於想瞭解戰爭全貌,又不想被冗長考據摺磨的讀者來說,這簡直是天賜良機。

評分哇,這本書簡直是曆史愛好者的一場盛宴!我原以為關於拿破侖時代的著作已經夠多瞭,但這個作者(我得承認,我記不住名字瞭,但他的筆力絕對一流)竟然能把一場戰役的細節挖掘到如此深入的程度,讓我仿佛身臨其境。他不僅僅是羅列事實,而是真正地在重現曆史的氛圍。我特彆欣賞作者對人物心理的刻畫,那些將軍們的躊躇滿誌、士兵們的恐懼與忠誠,都被描繪得入木三分。讀起來,你感覺自己不是在看一份冰冷的史料,而是在參與一場波瀾壯闊的戲劇。尤其是對戰役前夕的政治角力和軍事部署的分析,邏輯嚴密,層層遞進,讓我這個自詡對拿破侖略知一二的讀者,都感到知識被極大地拓寬瞭。每一次轉摺點的齣現,都讓人屏住呼吸,恨不得能提前知道結局,但作者的高明之處就在於,他讓你在閱讀的過程中,自己去感受那種宿命般的無可挽迴。這本書的敘事節奏掌握得太好瞭,時而如大河奔流,氣勢磅礴,時而又像溪水潺潺,娓娓道來那些不為人知的幕後故事。總而言之,這是一部能讓人忘記時間,沉浸其中的傑作。

評分服務好

評分服務好

評分鼕日囤書,不亦樂乎。

評分寶貝收到瞭寶貝收到瞭寶貝收到瞭寶貝收到瞭

評分看瞭一下,還是不錯的啊。。

評分英國劍橋大學國際關係史學傢布倫丹·西姆斯,將一個下午的戰役濃縮成薄薄一冊,通俗好讀,《紐約時報》《金融時報》《華爾街日報》《華盛頓郵報》《科剋斯書評》,以及各大軍事網站稱贊! “故事的節奏很快,再現瞭戰鬥中的硝煙、熱浪和混亂”“ 對拉海聖莊園血流滿地、英勇頑強的防守的扣人心弦的描述……”“戰鬥之前,我們一起宿醉未醒、飢腸轆轆、衣衫濕透,然後又一起經曆敵人步兵和騎兵看似永無休止的輪番進攻”。

評分挺好的,這篇雖然短,但是存在價值非常大,值得一讀

評分不錯哦!

評分英國劍橋大學國際關係史學傢布倫丹·西姆斯,將一個下午的戰役濃縮成薄薄一冊,通俗好讀,《紐約時報》《金融時報》《華爾街日報》《華盛頓郵報》《科剋斯書評》,以及各大軍事網站稱贊! “故事的節奏很快,再現瞭戰鬥中的硝煙、熱浪和混亂”“ 對拉海聖莊園血流滿地、英勇頑強的防守的扣人心弦的描述……”“戰鬥之前,我們一起宿醉未醒、飢腸轆轆、衣衫濕透,然後又一起經曆敵人步兵和騎兵看似永無休止的輪番進攻”。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![杜預《春鞦經傳集解》研究 [A Study on the ChunQiuJingZhuanJiJie of DuYu] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12187163/59ca3255N3c4301c9.jpg)

![金代從地域到國傢的政治文化認同 [The Historical Changes About Regional Identity and National Identity of Jin Dynasty] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12187169/59ca3263Nea5f6c65.jpg)

![德國人和他們的神話 [Die Deutschen und ihre Mythen] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12190527/59ce02acN372563d7.jpg)

![在大數據時代相逢:對十六世紀以來世界曆史恢宏場景的新解讀 [Meeting in the Era of Big Data:The New Interpretation of the Grand Scene of the World History Since 16th Century] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12191231/59cf6557N906edeb1.jpg)