具体描述

内容简介

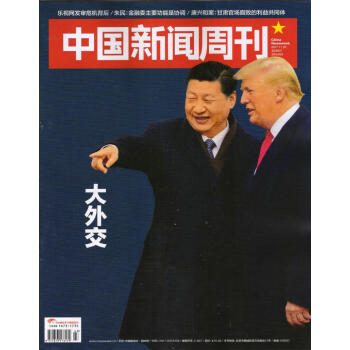

中国新闻周刊(2017年11月第43期)目录

前言/序言

用户评价

这期《中国新闻周刊》真是让人眼前一亮,从封面设计到内文的选题,都透露着一股子锐气和深度。我尤其被一篇关于“AI伦理边界”的深度报道所吸引,文章没有停留在概念的炒作,而是深入到技术发展的实际案例中,比如自动驾驶汽车在面临道德困境时的决策逻辑,以及面部识别技术在公共安全和个人隐私之间的微妙平衡。作者采访了多位跨学科的专家,从哲学、法学、计算机科学等多个角度剖析了AI可能带来的社会冲击,并对未来监管方向提出了前瞻性的思考。读完之后,感觉自己对AI的理解不再局限于冷冰冰的代码和算法,而是看到了它背后蕴含的复杂人性与社会责任。另外,杂志对“数字游民”的生活方式也做了专题报道,那种自由与挑战并存的生活状态,着实让人心生向往,也引发了我对自己工作与生活方式的反思。编辑团队的功力可见一斑,能在纷繁的信息洪流中捕捉到如此具有时代意义的议题,并以高质量的内容呈现出来,实属不易。

评分这期的《中国新闻周刊》在内容深度和广度上都达到了一个相当高的水准,给我留下了深刻的印象。最让我着迷的是一篇关于“全球气候变化下的农业挑战与机遇”的报道。文章通过实地采访,展现了世界各地农民在极端天气事件影响下的生存状态,从东南亚的洪水泛滥到非洲的持续干旱,再到北美的极端高温。记者们用生动的笔触描绘了他们面临的粮食减产、生计艰难,以及对未来的担忧。但报道并没有止步于悲观,而是积极地探讨了应对策略,比如发展耐旱作物品种、推广节水灌溉技术、以及利用科技手段进行气候预测和预警。文章还关注了国际社会在气候变化合作方面的努力,以及各国政府和企业在推动可持续农业发展方面的举措。这种将全球性议题与个体命运相结合的叙事方式,极具感染力,也让我对人类共同面临的挑战有了更直观的认识。

评分不得不说,《中国新闻周刊》这次的选材又一次精准地击中了时下的热点,又带着一种独特的审视视角。我最喜欢的是那篇关于“新消费浪潮下的品牌重塑”的分析,它并没有简单罗列哪些品牌在崛起,而是深入剖析了驱动这些品牌成功的深层原因。文章通过对几个代表性品牌的案例研究,揭示了消费者需求的变化,比如对个性化、体验式消费的追求,以及国潮文化崛起所带来的文化自信。编辑通过大量的数据支撑和消费者调研,勾勒出了一幅清晰的市场图景。更重要的是,它没有止步于现象的描述,而是进一步探讨了传统品牌如何在竞争中找到突破口,以及新兴品牌如何构建可持续的商业模式。这种“知其然,更知其所以然”的报道方式,对于我这样希望了解商业趋势的读者来说,非常有价值。读完后,对于如何看待市场变化,如何理解消费者行为,都有了更深刻的认知,也为我未来的商业决策提供了不少启发。

评分这次的《中国新闻周刊》着实带来了一场思想的盛宴,内容涵盖的领域广泛且深入。我尤其被一篇关于“老龄化社会下的医疗健康新格局”的分析所打动。文章并没有流于对数据和趋势的简单堆砌,而是通过讲述几个家庭和个人在应对老年人健康问题时所经历的困境与创新,展现了社会现实的复杂性。它关注了居家养老、社区医疗、智慧医疗等多种模式的发展,以及其中存在的挑战,比如医疗资源分配不均、医护人员短缺、以及老年人对新技术的接受度等问题。记者们深入一线,采访了医生、护理人员、患者家属以及政策制定者,力求呈现一个多维度的视角。文章还探讨了如何通过科技创新、制度改革和社会观念的转变,来构建一个更加普惠、高效和人性化的老年医疗健康体系。这种贴近生活、关怀民生的报道,既有深度,又有温度,让我对社会发展和个人未来有了更清晰的认识。

评分翻阅这期的《中国新闻周刊》,感觉就像在与时代进行一场深入的对话。最让我印象深刻的是那篇关于“人工智能在艺术领域的探索”的专题。文章并非简单地介绍AI绘画或AI作曲,而是深入探讨了AI如何挑战我们对“创造力”和“原创性”的传统定义。它采访了一系列艺术家、策展人和技术专家,他们分享了在AI辅助创作过程中的思考和实践。比如,一些艺术家将AI视为一种新型的画笔或乐器,用它来拓展自己的艺术边界;而另一些人则对AI生成内容的版权归属、以及它是否能真正拥有情感和思想表达能力产生了深刻的疑问。文章的叙述角度非常多元,既有对技术突破的惊叹,也有对哲学层面的深刻追问。读完之后,我感觉自己对艺术的理解不再局限于人类的经验,而是开始思考技术与艺术融合的可能性与未来。这篇报道充满了前瞻性和思想性,让我受益匪浅。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有