具体描述

产品特色

编辑推荐

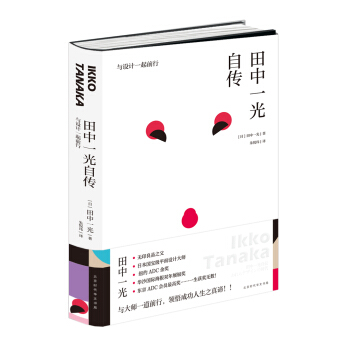

适读人群 :设计人员 广告人员 大众读者☆田中一光,开创了日本平面设计的新世界,让世界知道了日本的现代设计。

☆田中一光,在日本设计界掀起了一场对传统精神的再创造运动。

☆田中一光,无印良品之父,日本平面设计大师,一生获设计大奖无数。

《田中一光自传:与设计一起前行》以真实的笔触带领人们感知——

1.从童年、小学、中学到大学,田中一光有着怎样的成长轨迹?

2.在田中一光的眼里,二战给日本社会带来的是怎样的一幅灾难场景?

3.从故乡到异乡,田中一光有着怎样的人生际遇?

4.从奈良-大阪-东京-巴黎-洛杉矶-纽约……这一路,田中一光是如何一步一步成长为平面设计大师的?

5.田中一光的心路历程、思想境界、人格气质、艺术追求……又有着怎样的与众不同?

内容简介

《田中一光自传:与设计一起前行》是田中一光对自己一生所走之路,以及如何与平面设计结缘并取得成就所作的全程回顾。

通过生活、工作上敏锐细致的观察与感觉,田中一光用带点诙谐且优美感性的文字,在书中阐述了自己的人生历程、设计观、设计思想和设计的社会责任。他将日本传统元素和精神倾注在自己的平面设计作品中,让自己的作品融合东西方、传统和现代文化,对日本现代设计产生了深远的影响,并做出了巨大的贡献。通过他的阐述,能够感知他对日本文化的细心领悟与感受。

《田中一光自传:与设计一起前行》对设计专业的人士来说,能够从田中一光在设计的理念、设计的方法和设计的观点等方面的独到之处中受到很大的启发,从而为自己专业素养的提升和发展打下思想和技术的坚实基础。

作者简介

田中一光

1930年出生于日本,1950年毕业于日本京都美术学院,1960年与朋友创办日本设计中心,且成为该中心的艺术指导,1963年成立田中一光设计工作室。他曾获华沙国际海报双年展银奖、东京ADC会员高奖、纽约ADC金奖、日本宣传美术会会员奖、每日设计奖、艺术选文部大臣新人奖、日本文化设计大奖等诸多奖项,并荣获日本紫绶勋章、文化功劳者等荣誉。在日本举办大阪博览会、冲绳海洋文化博览会时,他负责整体宣传设计。他在日本西武艺术博物馆、富山县立近代美术馆、东京国立近代美术馆、纽约Cooper协会、洛杉矶文化交流中心、巴黎公立博物馆……众多美术馆中举办过个展。

他是日本设计协会和AGI (国际平面设计师协会) 成员,是日本非常有成就的知名平面设计师,也是“无印良品”的创始者,对战后日本平面设计的发展有着很大的贡献,在世界平面设计界中,也占有相当重要的地位。

精彩书评

田中一光,他把现代设计观念揉和到日本传统艺术中,作品带有明显的个性:优雅、素净和单纯,富有一定的表现主义色彩;设计语言简洁洗练、意境清新、形式优美;在融合东西方传统美学观念与东西方文化特征之间,有独到的思路与手法;以其独特的表现形式和视觉语言,以及鲜明的个性,在日本设计界掀起了一场对传统精神的再创造运动。

———张乃仁《设计辞典》

你们看到阴影就想起,而我们看到波光就想起了。田中一光的世界正是继承了尾形光琳描绘的波浪的精细闪光,使其更加耀眼辉煌。

———“明治奇才”冈仓天心

对于日本设计界来说,田中一光无疑是这种人,这些观众甚至用这样的语言去评述他的生平:他开创了一个时代,是他一人的巨臂,让世界知道日本的现代设计。

——台湾著名舞蹈家林文中

我在学习平面设计时,田中一光已经是像神一样存在的人了,他的作品也深深的印在我的心里,难以忘却……一光的价值观从很大的意义上讲可以说是在创造时代。

——日本著名服装设计大师三宅一生

目录

I

一 故 乡 …………………………………………………002

二 画室剧场 ………………………………………………021

II

一 大 阪 ………………………………………………036

二 A俱乐部 ………………………………………………054

三 上 京 …………………………………………………064

III

一 阳光广告公司(LIGHT PUBLICITY) ………………084

二 日本Design Center ……………………………………095

三 初临纽约 ………………………………………………110

IV

一 新道路 …………………………………………………124

二 邂逅建筑设计 …………………………………………139

三 大阪世博会 …………………………………………… 147

四 时代的变迁 ……………………………………………158

五 文字、色彩、纸张………………………………………168

六 书与设计 ………………………………………………183

V

一 西武剧场与西武美术馆 ………………………………198

二 创意总监的职责 ………………………………………211

三 向世界介绍日本 ………………………………………225

四 个 展 …………………………………………………236

二〇〇一年一月一日 ………………………………………245

《田中一光自传》寄语 麹谷宏 …………………………249

简略年表 ……………………………………………………259

精彩书摘

从JR(日本铁路公司)奈良站到猿泽池有一条商业街。这条街就是三条通,在三条通的西边,开化天皇的皇陵附近有一个叫东町的地方,我就出生在那里。那一年是1930年(昭和5年)。

现在那里已经高楼林立完全变了模样,在我的老家旁边是奈良最大的床上用品商店,斜对面是奈良数一数二的日式点心店“弁天饼”,其他还有酿酒厂、面豉酱和酱油的制造厂等,占地面积都超过660平方米的大型商家。

我的老家从外祖父那一代开始,就一直经营着一家叫做“鱼万”的鱼糕店,所以家里总是飘着一股腥味。外祖父在兄弟九人里面排行最末叫做末吉,都说他跟着大哥混黑社会,但我觉得他先是作为近卫兵加入了东京的麻布连队,后来在很大的年纪才开了鱼糕店。在我小的时候,每天早晨外祖父都会打电话到大阪的中央市场询问当天的鱼价,决定当天进什么货,而我就在他打电话的声音中醒来。

据外祖父说,他的父亲鱼谷万吉很有商业头脑,所以才留下这么大的房产,但我总觉得和相邻的店铺相比,我们家显得很寒酸。

我的父亲田中音吉,是三重县四日市附近一户采女农家的老儿子。那一带的农业和鳗鱼养殖业比较兴盛,但父亲从年轻时就进入奈良铁道省(现在的JR)工作,后来入赘和我的母亲富士枝结婚。因为我只在二战时被寄养在父亲的老家1个月左右,所以对父亲的老家几乎没有什么印象。

我们家从早到晚都有很多工人忙来忙去,因为嫌小孩子影响工作,所以大人们总是会说“给你点零花钱,你自己出去玩吧”,也就是说我出身于那种对孩子自由放养的家庭。

前言/序言

刚好3年前的这个时候,这本书的校样曾经有一段时间就摆在我的桌子上。校样上还有一张纸条,写着“整理了这些内容,希望你能看一看”。我和田中一光形影不离地相处了40多年,对他这个人的了解可以说是无所不知。

看完这份校样之后,我心想,哎呀,果然是田中一光啊。他在介绍自己大半生的同时,还讲述了战中和战后的时代、世间的变化、关西文化与东京文化的比较、平面设计的历史及社会地位、古典与现代、设计界的信息,以及对设计师们的建议,这基本可以说是一本日本平面设计史的补充读本——真不愧是田中一光,我在心中这样感叹道。即便现在有许多位设计师都出版了自传,但能够对自己与时代进行如此客观和立体分析的人却只有田中一光。

田中一光这个人,不管做什么事都会首先考虑做这件事的意义。他从不考虑是否能够引人注意。他会经常问自己,这件事对自己来说是否有趣,做什么才是最重要的。所以当田中一光出版自传将自己的生活方式公之于众,我当然也要对他这样做的背景进行分析之后再做出解说,只有这样才符合他的方式。

用户评价

我尤其欣赏这本书在叙事节奏上的把控。它并非那种平铺直叙的流水账,而是巧妙地穿插着不同时期的心境和灵感迸发的瞬间。有时候,作者会突然放慢脚步,对一个看似微不足道的观察进行深入的剖析,让你不得不停下来,回味那个场景的复杂性;而另一些章节,情感的洪流则会带着你急速向前,仿佛亲历了一场创作上的疾风骤雨。这种张弛有度的叙事节奏,让原本可能枯燥的创作心路历程变得引人入胜,读起来一点都不觉得拖沓,反而像是在听一位智者娓娓道来他一生的起伏跌宕。它成功地将“过程”的魅力,而非仅仅是“结果”的辉煌,展现得淋漓尽致。

评分这本书的装帧设计简直让人眼前一亮。从拿到手的那一刻起,我就被它那低调却又不失质感的封面所吸引。纸张的选择也十分考究,那种微微泛着暖意的米白色,拿在手里沉甸甸的,仿佛蕴含着岁月的重量。排版上,留白的处理达到了教科书级别的水平,字里行间透着一种克制的美感,阅读体验极其舒适,眼睛完全不会感到疲劳。即便是反复翻阅,那精美的字体设计和清晰的章节分隔也让人心情愉悦。看得出,设计者在每一个细节上都倾注了极大的心血,这不仅仅是一本书,更像是一件精心打磨的艺术品。光是欣赏它的物理形态,就能感受到一种秩序与和谐的力量,这本身就是一种享受,为接下来的阅读奠定了非常高雅的基调。

评分这本书的语言风格有一种独特的、近乎哲学的沉静感。作者在描述自己的理念时,很少使用浮夸的辞藻,而是用一种非常精准且富有洞察力的词汇去构建思想的骨架。我常常需要放慢速度,甚至读完一个段落后需要合上书本,花上几分钟去消化其中蕴含的深意。它不是那种读完就扔的书,更像是需要反复咀嚼的文本。从中能感受到一种对事物本质的深刻探究,那种将复杂问题简化到最纯粹状态的能力,着实令人钦佩。它不是在“告诉你”答案,而是在“引导你”去思考如何形成自己的答案,这种潜移默化的影响是极其强大的。

评分这本书给我的最大触动,在于它对“坚持”这一主题的诠释。它没有刻意去美化成功的道路,反而坦诚地记录了那些默默无闻、自我怀疑甚至近乎绝望的时刻。那些关于如何面对批评、如何从失败中汲取教训的片段,显得尤为真实和接地气。它让人明白,所谓的“天才”和“大师”,其背后是无数次不为人知的打磨和自我较劲。这种不回避矛盾、直面人性的脆弱,反而让全书散发出一种愈发坚韧的力量。读完之后,我感觉自己仿佛完成了一场漫长的精神跋涉,心中充满了平静而坚定的力量,准备好以更从容的心态去面对自己生活和工作中的下一个挑战。

评分作为一名对行业发展脉络抱有好奇心的读者,我发现这本书提供了一个绝佳的视角来观察特定时代背景下,一种独特的思维体系是如何逐步建立并影响周遭环境的。作者对外部世界的敏锐捕捉,以及他如何将那些转瞬即逝的社会思潮熔铸到自己的工作方法论中去,这部分内容的记录尤为珍贵。它描绘的不是孤立的个人成就,而是一个有机体与时代环境相互作用的复杂过程。通过这些记录,我得以窥见,那些被后世誉为经典的成果,其萌芽阶段是多么的充满不确定性与探索的勇气,这对于任何身处变革时代中的从业者来说,都是一种强心剂和深刻的启示。

评分非常棒。

评分好书

评分好书

评分很好看的一本书,非常喜欢

评分不错

评分很好看的一本书,非常喜欢

评分好书

评分此用户未填写评价内容

评分不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![滚雪球:巴菲特和他的财富人生·下(畅销版) [The Snowball] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12267041/5a5d9cf7N340f9dda.jpg)

![长赢投资系列:滚雪球(套装上下册) [The Snowball:Warren Buffett and the Business of Life] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12267151/5af441f4Nfed06413.jpg)

![她这样的一生 [Eleanor Marx: A Life] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12267690/5a045c72N40ad2e79.jpg)