具体描述

内容简介

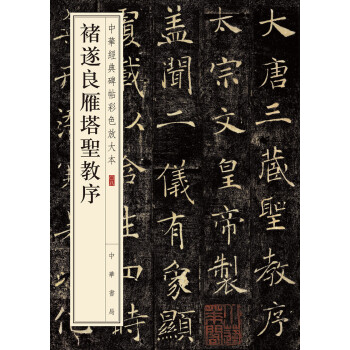

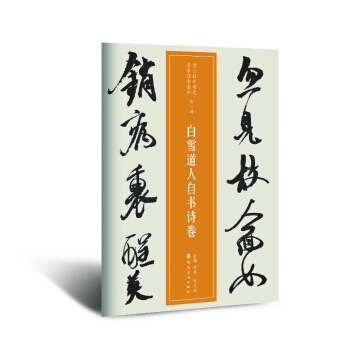

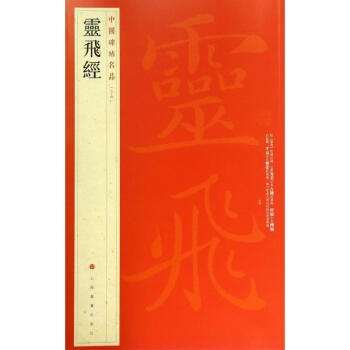

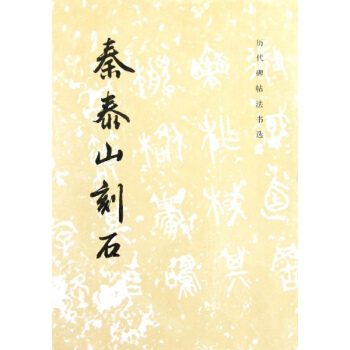

《笔法琐谈(第2版)》以帖学笔法为主线,在基本笔法的基础上,讨论了笔法的实际操作过程和文化意义。内容涵括历代书论精华,特别注重汲取近年笔法研究成果,结合作者孟会祥学书体会,甄别融会,含英咀华,孕育而成。结合作者学书体会,甄别融会,含英咀华,孕育而成。内页插图

目录

缘起误读

姿势

藏露

中侧

涩行

紧收

方圆

曲直

笔势

气韵

无法

再版后记

前言/序言

“书法”这个概念,显然,强调了“法”。从“法”的意义上说,笔法是书法的核心。按照笔法写出来的文字,才可以称为书法作品。不遵笔法写出来的文字,任笔为体,聚墨成形,可能是“有意味的形式”,也可能是胡写乱画。笔法的产生,有两个前提。其一是物的因素,即毛笔。蔡邕说“惟笔软则奇怪生焉”,有这样的工具,才有这样的技术,物性是不可违的。其二是人的因素,即生理。人的臂腕是这样生长的,先天所秉,人性更不可违。人与物相融会,淬沥既久,心手双畅,也便孕育出精微玄妙的笔法。我相信,有最初的毛笔时,就开始有原始的笔法,因陋就简,朴拙之中,未必没有机巧。而随着毛笔的改进,书写技术也是渐渐丰沛,加以人文的广大渊深,到东汉,已经无法不备了。因而说到笔法之祖,往往推到蔡邕,大抵是不错的。到了东晋,王谢之族、郗庾之伦,相互陶染,调高辞雅,遂有二王登峰造极,标领千秋。自汉末到东晋,钟繇、张芝、王羲之、王献之,可称之为“钟、张、羲、献”,是创法时期的圣贤。其后,即便颜真卿的博综古今,戛戛独造,也大抵只能使笔法进一步饱满完善而已。比如孔、孟、老、庄之后,支流渐微,即便“人心之不同,各如其面”,也大抵翻不出儒、道的范围。

科学技术,后代必胜前代,正所谓后人是“站在巨人的肩膀上”。文艺则未必后代必胜前代。作为个体的人,古今一也,而作为时代,则“醇漓一迁,质文三变,驰骛沿革,物理常然”,不论如何天才,也得受到时代的限制。笔法产生之后,通过口传手授得以流传,所以唐以前的笔法传承,往往伴随着血缘、姻亲、师生关系。大概到宋之后,刻帖盛行,字帖可以化身千亿,进入寻常人家了。而屡经翻刻的字帖,原貌尽失,学习者在刀迹、石花、笔锋之间,常常陷于扑朔迷离,以误会当真知。元、明人最讲法,而所斤斤计较的法,却越来越匠气。枣木梨刻,鲁鱼亥豕,以讹传讹,积非成是的因素,不可抗拒。这样,“龙跳天门,虎卧凤阙”,生龙活虎的帖学,渐渐暮气,印板文字似的“馆阁体”,也便应运而生了。尽管宋以后也不乏大师巨子,但就笔法的水平而论,则是每况愈下的。

用户评价

读完《笔法琐谈(第2版)》,我最大的感受就是,原来我对笔法的理解,一直停留在“表面”。我曾经以为,只要模仿古人的笔画形态,就能达到他们的境界。然而,这本书让我明白,真正的笔法,不仅仅在于“形”,更在于“意”。它是一种内在的驱动力,一种对汉字结构和情感的理解,并通过笔尖的运动得以体现。书中对“提”与“按”在不同书体中的运用,让我有了全新的认识。我过去常常将提按简单地理解为笔画的粗细变化,但这本书却让我明白,提按不仅仅是改变笔画的粗细,更是控制笔画的力度、速度和方向,从而表达出不同的情感和节奏。例如,在楷书中,严谨的提按使字形稳重;在行书中,流畅的提按则能增加字体的灵动感。此外,书中对于“墨法”与“笔法”的结合,也让我受益匪浅。我过去常常将墨色的浓淡视为独立于笔法之外的技巧,但这本书让我明白,墨色是笔法在纸上留下的痕迹,两者是密不可分的。如何通过笔尖的运行来控制墨色的枯湿浓淡,如何让墨色在笔画中呈现出丰富的层次感,这些都是笔法的重要组成部分。这本书让我明白,书法不仅仅是线条的组合,更是一种多维度的艺术表达,而笔法,正是实现这种表达的根本途径。

评分我对《笔法琐谈(第2版)》的喜爱,源于它所带来的颠覆性的书写体验。在此之前,我写字时总感觉笔尖有些“飘”,写出来的字也缺乏“骨力”,显得软绵绵的。我曾尝试通过临摹大量名家字帖来解决这个问题,但收效甚微。这本书的出现,彻底改变了我的看法。它让我意识到,书法不仅仅是“形似”,更重要的是“神似”,而“神似”的关键,恰恰就体现在“用笔”上。书中对于“藏锋”和“露锋”的区分,让我茅头一亮。我过去总觉得藏锋的字显得保守,露锋的字则更显张扬,但这本书让我明白,两者各有其用,关键在于如何根据字体的结构和表达的情感来选择和运用。书中对“中锋用笔”的讲解,更是让我如获至宝。我过去常常习惯于侧锋用笔,导致笔画边缘模糊,缺乏力度。通过阅读这本书,我开始有意识地练习中锋行笔,体会笔尖在笔画中的中心位置,感受墨色均匀饱满地在笔画中流淌。刚开始练习时,确实感到有些不适应,但随着练习的深入,我惊喜地发现,我的笔画变得更加挺拔有力,字体的结构也更加稳定。这本书不仅仅是一本技法书,更像是一位循循善诱的老师,它让我明白了笔法的精髓,也点燃了我对书法艺术更深层次的追求。

评分《笔法琐谈(第2版)》的出版,为我这样的书法爱好者提供了一个宝贵的学习资源。这本书的写作风格非常独特,它没有使用枯燥的学术语言,而是用一种非常通俗易懂的方式,将复杂的笔法概念娓娓道来。我曾经在临摹古代碑帖时,常常对某些笔画的形态感到困惑,不明白作者是如何做到如此细腻而富有变化的。这本书的出现,解答了我长久以来的疑惑。书中对“钩”的多种形态的解析,让我眼前一亮。我之前只知道有“心钩”、“月钩”,但这本书却详细地讲解了它们在不同书体中的运用,以及如何通过调整笔尖的触纸点和行笔方向来塑造出不同风格的钩。我特别欣赏书中对“提”与“按”在行笔过程中的动态表现的描述,它不再是静态的动作分解,而是强调了在连续的笔画运动中,提按如何相互配合,共同塑造出字体的节奏感和力量感。这本书让我明白,书法不仅仅是纸上的线条,更是力与美、形与神的完美结合,而笔法,正是实现这种结合的关键。

评分作为一名对书法艺术有着浓厚兴趣的业余爱好者,我一直在寻找一本能够真正帮助我提升书写技艺的书籍。《笔法琐谈(第2版)》无疑满足了我的这一期待。我曾尝试过阅读许多不同类型的书法教材,但往往发现它们要么过于理论化,要么过于碎片化,很难形成一个系统性的认知。而这本书,则提供了一个非常清晰的学习路径。作者从最基础的执笔方法讲起,详细阐述了如何通过调整手指的力度和角度,来影响笔尖的运动,进而控制墨色的浓淡和笔画的粗细。我特别赞赏书中对于“用笔”的深入剖析,它不仅仅局限于笔画的形状,更强调了笔画之间的连贯性和节奏感。例如,书中对于“折”的写法,不再是简单的转折,而是细致地讲解了如何在转折处调整笔锋,使得笔画既有力量又不失灵动。还有对于“钩”的描绘,更是将抽象的笔画化为可感的动作,让我明白如何通过笔尖的“蓄势”和“发力”来完成一个有生命力的钩。整本书的学习过程,就像是一次循序渐进的修行,每一次的阅读和练习,都能感受到自己对笔法的理解在不断加深,书写技艺也在悄然提升。我发现,原来那些在书法作品中看似轻松流畅的笔画,背后蕴含着如此多的巧妙运用和深厚功力。这本书让我看到了通往更高境界的可能性,也给了我坚持下去的信心和动力。

评分这本《笔法琐谈(第2版)》是我在书法学习道路上,遇到的最“实在”的一本书。它不像某些书籍那样,空泛地谈论“意境”和“神韵”,而是脚踏实地地从最基础的笔法入手,循序渐进地引导读者深入理解。我曾经在练习“撇”时,总是写得尖锐而无力,显得非常单薄。阅读了这本书后,我才明白,原来“撇”的力度和形态,与笔尖的触纸角度、行笔的弧度以及收笔时的“回带”都有着密切的关系。书中详细讲解了如何通过调整这些因素,让“撇”变得更加有力、舒展,富有韧性。我尤其喜欢书中对于“捺”的讲解。过去我总觉得“捺”是笔画的末端,随意写写即可,但这本书却让我明白,一个好的“捺”应该有“蓄势待发”的起笔,有“饱满有力”的行笔,更有“优雅收尾”的“回锋”或“顿收”,能够给整个字增添一份舒展的美感。这本书的每一个章节,都像是打开了一扇新的窗户,让我对书法的理解更加透彻,也更加热爱。它不仅仅是一本技法书,更是一本激发学习兴趣,指引方向的“启蒙书”。

评分这本书《笔法琐谈(第2版)》带给我的,是一种“脱胎换骨”的体验。我曾经认为,写好字,无非就是多练,多模仿。然而,这本书让我明白了,光有“多练”是不够的,关键在于“练对”。它不仅仅是教授技法,更重要的是传递一种“思维方式”。我曾经在练习“竖”时,总是写得直愣愣的,缺乏生命力。这本书让我意识到,竖笔也有“起笔的圆浑”、“行笔的挺拔”、“收笔的有力”,并且在不同的书体中,竖笔的形态也会有微妙的变化。它让我明白,每一个笔画都不是简单的“直线”或“曲线”,而是蕴含着作者的情感和技巧。我尤其喜欢书中对“墨色控制”的讲解,它不仅仅是告诉你如何调墨,更是告诉你如何通过笔尖的运行来控制墨色在纸上的“枯湿浓淡”,如何让墨色随着笔画的变化而产生丰富的层次感。这种将笔法与墨法融为一体的讲解方式,让我对书法的理解上升到了一个新的高度。这本书让我明白,真正的书法,是作者心性、学养与笔尖的完美结合,而笔法,正是这种结合的载体。

评分《笔法琐谈(第2版)》这本书,对我来说,最宝贵的价值在于它提供了一种“解构”和“重塑”的思维方式。我之前在学习书法时,常常感到迷茫,不知道如何才能真正掌握那些大师们看似随手拈来的笔画。这本书的出现,就像是为我提供了一张详细的“地图”,帮助我理解每一个笔画背后的“构成要素”和“运动轨迹”。我印象特别深刻的是书中对“点”的多种形态的分析。过去我只知道有点,但不知道如何点得有“神”。书中详细讲解了“长点”、“短点”、“侧点”、“点捺”等不同形态的点,以及它们在不同字形中的作用和表达方式。它不再是简单地告诉你“这是点”,而是告诉你“这个点应该怎么点”,以及“点了之后会产生什么样的效果”。这种深入的解析,让我对每一个简单的笔画都产生了全新的认识。此外,书中对于“横”的写法的讲解,也让我受益匪浅。我过去总是习惯于将横写成一条直线,但这本书却让我明白,横也有“起笔的轻重”、“行笔的起伏”、“收笔的顿挫”,而这些细微的变化,都能极大地影响字的整体感觉。这本书让我明白,每一个笔画都不是孤立的,它们都承载着作者的情感和意图,需要用心去体会和实践。

评分《笔法琐谈(第2版)》带给我的,是一种前所未有的“顿悟”。我一直认为,书法最难掌握的,莫过于那些看似简单却又极其微妙的笔画变化。尤其是那些行笔中的提、按、顿、挫,总让我感觉难以捉摸。过去,我只能通过反复临摹,试图“形似”而已,但始终不得其法。然而,这本书却将这些抽象的概念,变得具体而可感。它不仅仅是告诉你“怎么做”,更重要的是告诉你“为什么这么做”,以及“这样做会产生什么效果”。我印象最深刻的是关于“飞白”的阐述。过去我总以为飞白是写快了或者墨水不够了的偶然现象,但书中却将飞白视为一种可以主动掌控的艺术表现手法,并详细讲解了如何通过笔尖的提按、墨色的枯湿等因素来营造出丰富而富有节奏感的飞白效果。这让我豁然开朗,原来那些曾经被我忽视的“瑕疵”,竟然可以成为点亮字的点睛之笔。此外,书中对于不同书体下笔法的细微差别,也让我大开眼界。我之前只知道楷书、行书、草书的风格不同,却不知道这种风格的差异,很大程度上是源于笔法的变化。这本书让我明白了,即使是同一个汉字,在不同的书体中,其笔画的运用也会有天壤之别。这种细致入微的分析,让我对中国书法的博大精深有了更深刻的认识,也激发了我进一步深入探索的兴趣。

评分这本《笔法琐谈(第2版)》真的就像是一位经验丰富的老者,在书写技艺的道路上,娓娓道来,指引着方向。我曾一度陷入了对笔画的死记硬背,认为只要把每一个笔画都写到位,就能写出好字。然而,这本书却让我明白,笔画的运用,绝非孤立存在,而是相互联系,相互影响,构成一个有机的整体。书中对于“起笔”和“收笔”的讲解,让我意识到,每一个笔画的起点和终点,都蕴含着丰富的变化和表达。我过去常常忽视起笔时的蓄势和收笔时的回锋,导致笔画显得生硬,缺乏韵味。通过这本书的学习,我开始重视起笔时的“藏”与“露”,以及收笔时的“势”与“韵”,每一次的书写,都仿佛是在雕琢一个微小的艺术品。我尤其喜欢书中对于“行笔”过程的描述,它不再是简单的“画”一个笔画,而是强调了“笔随心转,心随笔动”的境界。书中对行笔速度、力度、角度的精妙配合,让我明白了如何让笔画在纸上“活”起来,如何让每一个笔画都充满生命力。这本书不仅仅是传授技艺,更是在传授一种书写的心法,一种对汉字美学内在逻辑的理解,让我从一个被动的模仿者,逐渐成长为一个主动的创作者。

评分这本《笔法琐谈(第2版)》的问世,对于我这样一个长期以来在毛笔书写道路上摸索前行的人来说,简直就像是在茫茫黑夜中点亮了一盏明灯。我曾无数次地为自己的笔锋控制不稳、墨色浓淡失调、结构安排不当而感到沮丧,那些古籍中寥寥数语的指导,往往在我实践中显得云里雾里,不知所措。然而,这本书的出现,却以一种极其细腻、耐心的方式,层层剥开了笔法的奥秘。它不像某些教材那样,一味地强调“要这样写”,而是深入浅出地解释了“为什么这样写”,以及在不同的书写情境下,笔法会发生怎样的变化。我尤其喜欢书中对“提”与“按”的论述,不再是简单的动作分解,而是结合了笔尖的触纸角度、力度变化、行笔速度等多重因素,让我在练习时,仿佛能看到笔尖在纸上舞蹈的轨迹,感受到力量在指尖流转的细微差别。书中提到的“驻笔”、“顿笔”等概念,在过去我看来只是模糊的术语,现在则有了清晰的认知和可操作的方法,每一次的提按、顿挫,都像是为字的点画注入了生命力。翻阅此书,我不再是那个只能模仿形似的书写者,而是开始尝试理解形背后的神韵,尝试在笔尖的每一次触碰中,体会作者想要传达的意境。这本书不仅仅是关于笔法的技艺,更是一种对中国传统书写精神的传承和解读,让我深刻体会到,汉字之美,不仅仅在于其外在的形态,更在于其内在的生命力,而这一切,都凝聚在每一个细微的笔画之中。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有