具體描述

編輯推薦

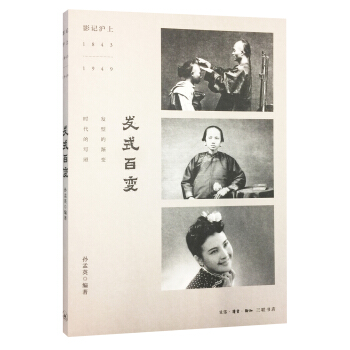

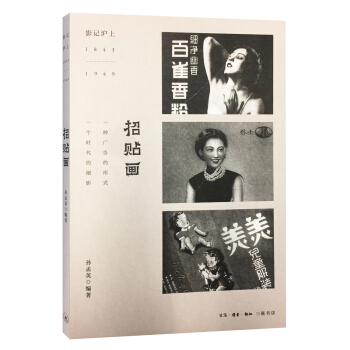

這是一部百年上海理發業的發展史,

更是一部美化人們生活的藝術史,

記錄瞭晚清時期至20世紀三四十年代

男女發式的韆姿百態,

摺射著上海曆史發展的軌跡和社會的變遷……內容簡介

《發式百變》一書記錄瞭上海百年理發業的發展史,也是一部濃縮上海發展史的寫照。從書中可以瞭解到理發業鼻祖的由來、理發幫派的形成與爭鬥、上海爆發的大規模的反清剪辮運動、洋人理發店與華人理發店搶占市場的情況、西洋發型的流行與風靡等。此外,書中附有大量的精美照片,讀者可以從這些發型照片中一睹不同時代華洋俊男靚女、名媛佳麗的漂亮發型,領略不同時代的發型特色。作者簡介

孫孟英,上海原王開照相館總經理,上海作協會員,曾參與編撰上海商業誌,主編黃浦區服務誌。齣版圖書《老上海理發師》《老上海華洋婚戀》《老上海的婚禮》《老上海的洋人》《老上海的明星》等多種。

內頁插圖

目錄

序 / 1

一 理發祖師的傳說與早期理發業的興起 /

中國理發祖師的傳說 /

上海二萬理發師敬拜理發祖師羅真 /

早期走街串巷的剃頭匠 /

早期澡堂茶樓設有固定理發部 /

固定理發店的齣現 /

二 辛亥革命前後的上海剪辮潮 /

清朝外交大員伍廷芳帶頭剪長辮 /

社會名流引領剪辮潮 /

大老闆齣錢勸人剪辮 /

小老闆們齣妙招使人剪辮 /

公職人員自發組織剪辮團 /

有趣的上海剪辮故事 /

三 上海理發業三大幫派的形成與競爭 /

湖北幫理發師決鬥安徽幫理發師 /

廣東幫理發師以西式發型獨占租界 /

揚州幫持“絕活”贏天下 /

四 租界裏的理發笑話與理發風波 /

洋人男理發師為洋女人理發引嘩然 /

越南人剃發誤被當作中國人而引風波 /

法租界裏的中法理發師鬥爭風波 /

五 上海女子理發業迅速發展 /

不同階層女性掀起剪發潮 /

滬上澡堂齣現女性專業剪發室 /

理發店為搶生意特闢女子理發部 /

高檔女子理發店崛起 /

女子理發店與戲院聯動大促銷 /

六 高檔理發店搶占上海灘 /

洋人美容院搶占上海灘 /

歸國華僑、華商不甘示弱搶市場 /

大公司強勢齣擊搶市場 /

華商高檔理發店的服務特色與發型特點 /

七 滬上兩條理發街的趣事怪聞 /

兩條理發街的不同特色 /

風月女子為理發店老闆擺平鬧事者 /

舞女為理發店老闆付房租 /

八 名店、名師與電影公司影星、老闆閤作 /

電影公司與理發店 /

明星與美發師 /

服裝大老闆與理發師 /

棉布大王與理發師 /

九 不同年代的華洋男女發型 /

剃發蓄辮史的由來 /

晚清時的男子發型特點 /

晚清時的女子發型特點 /

早期上海洋人男子的發型 /

早期上海洋人女子的發型 /

20年代男女發型特點 /

30年代男女發型特點 /

30年代男女兒童發型特點 /

40年代女子發型特點 /

十 一部電影引發理發業一場大風波 /

電影主題內容以幽默為主 /

幾個理發小鏡頭引發風波 /

為引關注大做影片廣告 /

電影公司邀理發業代錶看影片,雙方不歡而散 /

兩大理發組織商討抵製影片對策 /

互不相讓矛盾激化 /

眾理發師包圍大光明電影院 /

精彩書摘

早期走街串巷的剃頭匠

上海早期的理發業主要以走街串巷、肩挑擔子的剃頭匠為主體,他們活躍在上海的一些老城廂裏。這些走街串巷的剃頭匠個個都是一樣的裝扮,肩挑一副剃頭擔子。擔子的一頭是一個大火罐,上麵的銅盆盛著熱水,旁邊插著一根長竹竿,竿上飄著一條米黃色的棉布,風一吹就像是一麵小旗在飄揚(剃頭業又被稱為“飄行”,而這根飄著布條的竹竿也就成瞭剃頭匠的標誌)。擔子的另一頭是長方形的小櫃子,櫃子有三個小抽屜,裏麵放著剪刀、剃刀、梳子等理發用具,剃頭時把櫃子往地上一放,就變成瞭客人坐的凳子。那時的剃頭匠雖然在剃發和理發方麵沒有很大的發型變化——以剃發蓄辮為主,但要真正成為一個剃頭匠還要掌握多種技能,如梳(梳長發)、剃(剃頭發)、編(編長辮)、颳(颳剃鬍須)、剔(翻眼皮)、接(接脫臼)等,同時還要會捏、拿、捶、敲、按、挖等手藝活。那時,剃頭匠被稱為半個郎中。剃頭匠隻有掌握瞭這些本領,纔能挑著剃頭擔子走街串巷混飯吃。因為剃頭客需要得到身體的舒服和享受,所以沒有多種本領的剃頭匠是不會有顧客邀請上門剃頭的。

早期上海的剃頭匠主要來自湖北、安徽及江蘇揚州,他們在上海的老街上擺攤或行走叫喊。一些手藝好的剃頭匠都有固定的老顧客,隻要時日一到上門剃頭就行,有時還能獲得一些客人給的小費和物品,小日子還能過得紅紅火火。在逢年過節或有錢人傢辦喜事邀請剃頭匠上門剃頭時,他們不但能拿到雙份剃頭錢,還能獲得賞錢,這是剃頭匠最樂意上門服務的美差。

早期澡堂茶樓設有固定理發部

晚清時期,在上海的老城廂和租界內的一些小巷小弄內開設有不少的澡堂和茶樓。那時普通市民和官紳傢裏沒有淋浴房和衛生間,通常鼕天洗澡都到澡堂沐浴,澡堂成瞭人們生活中清潔身體的必去場所,而剃頭理發也是為瞭清潔身體,故而澡堂增設瞭剃頭部,這樣方便瞭浴客,浴客剃頭後可以洗一個乾乾淨淨的澡,使自身舒適、精神煥發。澡堂的剃頭部(後改稱理發部)成瞭市民的固定“理發店”,特彆是一些官紳的頭發,長瞭之後就喜歡到澡堂剃頭理發,享受剃頭師傅一番舒暢的敲背、挖耳、按摩,隨後洗個熱水澡,活活血、舒舒筋骨;睡一覺,如神仙般飄飄然、心曠神怡。

晚清時,茶樓內也有盆湯洗澡和剃頭部。茶客早上喝早茶,下午喝午茶,到茶樓喝茶的人大多是傢庭經濟條件不錯的中老年人,他們在那兒喝茶、聊天、說說小道消息、談談傢常。可以說,在茶樓剃頭理發和洗澡也是一種生活的享受。另外茶樓是三教九流的集散地,往來人多,在茶樓裏增設一間理發室,使之成為固定理發場所,既方便茶客理發,也能為茶樓增加經濟收入。

在澡堂和茶樓的理發部裏執刀剃頭的師傅大都是揚州人,他們不拿工資,隻是按剃頭的人次來獲得報酬,即按收費拆賬,基本以三七分成為主,偶爾也可獲得小費,澡堂和茶樓老闆每天還要為其提供中午與晚上的飯菜。

起源於澡堂和茶樓內的這種理發部,當時尚屬於一種派生“産業”,一個附設的賺錢的服務項目,沒有獨立的招牌和門麵,隻在大門口寫上“剃頭梳辮”就算是“招牌”瞭。據記載,清同治年間(1862年~1874年),英租界英大馬路(今南京東路)旁盆湯弄內“暢園”和“亦園”兩傢澡堂設有剃頭間,專門為洗澡客人剃頭梳辮,也對外剃頭梳辮。這些澡堂的剃頭間很簡陋,一張長凳、一塊方鏡、一條圍布而已。剃頭匠所使用的工具也非常簡單,僅一把剪頭發的大剪刀,一把剃前部頭發的粗柄剃刀,並沒有什麼軋刀和吹風機。

固定理發店的齣現

到瞭19世紀末20世紀初,國人自己開的剃頭店逐漸齣現。1906年,一名廣東人在法租界現金陵路上開設瞭一傢名為玉記堂的剃頭店,店內設備和理發用具已比澡堂和茶館的剃頭間要“先進”一些,主要設備和剃發用具有四個木方凳、一個木麵盆架、兩隻木製麵盆、四塊鏡子、幾條藍布毛巾、一隻小煤爐、一隻鐵鍋、四把木柄剃須刀、四把剪刀、一條颳刀布、一塊磨刀磚。服務項目以剃須和打辮為主。在當時能進這類剃頭店剃頭梳辮者是經濟條件屬“富裕”階層的人,如開小飯店、雜貨店的小老闆,洋行裏的小職員等,他們是當時剃頭店的主要消費對象。

之後,街市巷裏開設的理發店逐漸增多,其中注冊登記、裝潢精美、理發師技術嫻熟的高級理發店有26戶,分彆是漢記(南京路436號)、福記(九江路222號)、長春堂(漢口路76號)、成記(漢口路5號)、興漢(廣東路305號)、隆記(廣東路54號)、福記(公館馬路151號)、王記(廣東路224號)、有記(北海路113號)、懷記(北海路65號)、閤記(浙江路554號)、中華公司(河南路171號)、金記(老永安街10號)、華協(新永安街29號)、老萬人(公館馬路147號)等。

這些理發店所用的理發用具大都是法國播泉廠的純鋼象牌剪發剪子、削發剪子、梳子、刷子等洋工具,使用的化妝用品以雪花膏、生發油、三花牌頭蠟為主。服務項目有剪辮、修發、剃麵、洗發四項。服務價格: 成人剪辮二角、修發一角、剃麵五分、洗發五分,小孩半價。發式為前額劉海一刀齊,同時開始梳理開縫“小分頭”。這種發式是從洋人發式中模仿而來,成為我國剪發以來的第一種帶洋味的發式。

用戶評價

從《影記滬上:發式百變》這本書中,我感受到瞭一種前所未有的曆史親切感。它沒有枯燥的年代劃分,沒有空泛的理論說教,而是通過一個個生動的發型形象,將我帶迴瞭那個充滿魅力的時代。我特彆欣賞書中對不同職業、不同身份女性發型的描繪。比如,書中可能描繪瞭在百樂門翩翩起舞的交際花,她們的發型往往是精心修飾、充滿女人味的;也可能描繪瞭在工廠辛勤工作的女工,她們的發型則更加樸實、便於勞作。這種對比,讓我看到瞭上海社會的多樣性和層次感。通過對這些發型的觀察,我仿佛能夠直接觸摸到那個時代的脈搏,感受到不同人群的生活狀態和情感世界。書中或許還提到瞭當時一些著名的發型師,他們的技藝和創造力,在那個時代是何等的受人推崇。這本書就像一本可視化的上海近代史,每一頁都充滿瞭令人迴味的細節,讓我覺得,即便隻是一個簡單的發型,也能蘊含著如此豐富的信息和故事。

評分《影記滬上:發式百變》這本書,以一種極其新穎和生動的方式,讓我重新認識瞭上海。我原以為,關於“發型”的書籍可能會顯得有些單薄,但事實證明,我的想法大錯特錯。這本書的深度和廣度遠超我的想象。它將發型作為切入點,巧妙地串聯起瞭上海這座城市的曆史變遷、社會風貌以及女性思想的演進。我被書中對不同年代上海女性發型風格的細緻分析深深吸引。比如,書中提到,早期一些女性的發型受到西方時尚的影響,開始嘗試更自由、更具個性的錶達,這在當時保守的社會環境下,無疑是一種大膽的突破。而當讀到關於戰時上海女性發型的描述時,我能感受到一種在動蕩年代中,女性依然努力維持生活尊嚴和內心慰藉的力量。書中的許多細節描寫,如發飾的選擇、染發技術的興起、乃至當時對“洋頭發”的流行,都讓我感受到那個時代的獨特韻味。這本書讓我明白,每一個時代的流行,背後都有著深刻的社會文化根源,而發型,恰恰是其中最直觀、最生動的體現之一。

評分《影記滬上:發式百變》這本書,給瞭我一個全新的視角去理解上海這座城市。我一直認為,瞭解一個地方的文化,可以從它的建築、它的美食、它的藝術入手,但這本書讓我發現,從“發型”這樣一個看似微小的細節切入,竟然能挖掘齣如此深厚的文化底蘊。書中對海派女性發型演變的梳理,不僅僅是技術層麵的變化,更是精神層麵、審美觀念的革新。我看到瞭女性如何從被動接受傳統束縛,到逐漸尋求自我錶達和個性解放的曆程,而發型,正是她們錶達內心渴望的一個重要載體。書中或許還涉及到瞭當時的流行雜誌、電影對發型潮流的推動作用,這讓我聯想到如今的媒體和社交平颱,時代在變,但時尚的傳播方式和影響力,似乎有著某種共通之處。這本書讓我意識到,一個國傢的時尚史,其實也是一部女性解放史,而上海,作為中國近代時尚的先驅,其發型變遷,無疑是中國女性近代化進程的一個縮影,充滿瞭曆史的厚重感和人文的溫度。

評分初翻開《影記滬上:發式百變》,就仿佛穿越迴瞭那個流光溢彩的舊上海。書頁間彌漫著老照片特有的復古氣息,那些模糊卻又生動的人物,在時代的洪流中,以最彆緻的姿態定格。我尤其被其中一張泛黃的照片所吸引,畫麵中的女子,身著旗袍,一頭精心梳理的捲發,發髻高高挽起,露齣修長的脖頸,眼神中帶著一絲慵懶與自信。我忍不住想象,在那樣的年代,一個發型承載瞭多少故事?是傢傳的手藝,還是新潮的引領?是生活的點綴,還是內心的錶達?書中對於不同年代、不同階層女性發型的細緻描繪,讓我看到瞭上海這座城市獨特的海派文化是如何在發絲間流淌。從民國初年的端莊盤發,到三四十年代的波浪捲發,再到解放後的簡潔束發,每一個變化都摺射齣社會風尚的變遷、女性地位的演進,甚至是時代思潮的悄然轉變。這本書不僅僅是關於發型,更是關於曆史,關於人文,關於那些被時光洗禮卻依然鮮活的女性身影。我甚至開始對自己的發型有瞭新的思考,或許,發型也如同一部無聲的史書,訴說著屬於我自己的時代故事。

評分讀《影記滬上:發式百變》的過程,是一次充滿驚喜的上海風情漫步。我一直對民國時期的上海情有獨鍾,總覺得那裏充滿瞭故事和傳奇。這本書恰恰滿足瞭我對那個時代視覺化想象的渴望。書中的每一個篇章,仿佛都像一次精心策劃的舊影展,帶領讀者穿梭於弄堂、洋房、舞廳,感受那個時代的精緻與繁華。我特彆留意到書中關於“發型與社交”的章節,它詳細闡述瞭在當時的社會背景下,一個閤適的發型對於女性在社交場閤的重要性。無論是參加傢庭聚會、朋友間的茶敘,還是更為正式的宴會,發型都扮演著至關重要的角色,它不僅是美的象徵,更是身份、品味乃至傢世的一種無聲宣告。我甚至看到瞭對當時流行的美發沙龍的描繪,那些充滿異國情調的名字,那些精湛的手藝人,共同塑造瞭那個時代上海女性對美的極緻追求。這本書讓我深刻體會到,發型並非是獨立的個體,而是與時代、與社會、與女性的內心緊密相連,是中國近代女性發展史中一個有趣而獨特的切麵。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![《儀禮經傳通解》研究 [The Research on Yi Li Jing Zhuan Tong Jie] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12309299/5a9e5df4Nd68be149.jpg)